Zustellung: Sa, 23.11. - Di, 26.11.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

"Ein ebenso wichtiges wie wuchtiges Buch über den Naziterror nach der Wende, über eilig zurückgelassene Kirschgärten in Brandenburg und Söhne, deren Väter plötzlich Versicherungen verhökern." Dmitrij Kapitelman

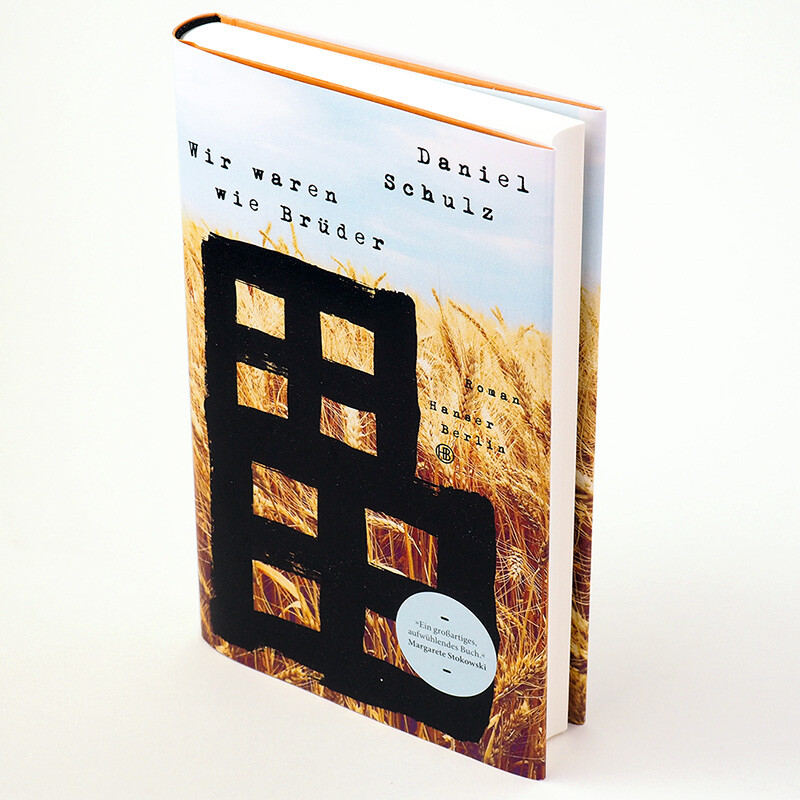

Er ist zehn, als in der DDR die Revolution ausbricht. Während sich viele nach Freiheit sehnen, hat er Angst: vor den Imperialisten und Faschisten, vor denen seine Lehrerinnen ihn gewarnt haben. Vor dem, was kommt und was er nicht kennt. Wenige Jahre später wird er wegen seiner langen Haare von Neonazis verfolgt. Gleichzeitig trifft er sich mit Rechten, weil er sich bei ihnen sicher fühlt. So sicher wie bei Mariam, deren Familie aus Georgien kommt und die vor gar nichts Angst hat. Doch er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. "Wir waren wie Brüder" ist eine drastische Heraufbeschwörung der unmittelbaren Nachwendezeit - und ein nur allzu gegenwärtiger Roman über die oft banalen Ursprünge von Rassismus und rechter Gewalt.

Er ist zehn, als in der DDR die Revolution ausbricht. Während sich viele nach Freiheit sehnen, hat er Angst: vor den Imperialisten und Faschisten, vor denen seine Lehrerinnen ihn gewarnt haben. Vor dem, was kommt und was er nicht kennt. Wenige Jahre später wird er wegen seiner langen Haare von Neonazis verfolgt. Gleichzeitig trifft er sich mit Rechten, weil er sich bei ihnen sicher fühlt. So sicher wie bei Mariam, deren Familie aus Georgien kommt und die vor gar nichts Angst hat. Doch er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. "Wir waren wie Brüder" ist eine drastische Heraufbeschwörung der unmittelbaren Nachwendezeit - und ein nur allzu gegenwärtiger Roman über die oft banalen Ursprünge von Rassismus und rechter Gewalt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. Januar 2022

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

288

Autor/Autorin

Daniel Schulz

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

366 g

Größe (L/B/H)

203/129/28 mm

ISBN

9783446271074

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Krasses Buch: Wir waren wie Brüder` von Daniel Schulz, dem Reportage-Chef bei der , taz`, erzählt brutal ehrlich von einer Jugend in Brandenburg zur Wendezeit. , Erzählt` ist ein viel zu blasses und harmloses Wort dafür, denn dieser Text besteht aus Beat, Tempo, Kraft, Gewalt. [Schulz] lässt seinen Helden selbst sprechen, ohne jede Selbstschonung oder Nostalgie. . . . Toll. Alexander Košenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 03. 22

Wenn ein Roman im Jahr 2022 rückblickend vom Aufwachsen im Brandenburg der Wende- und Nachwendezeit erzählt, wenn er dabei schonungslos sein möchte, brutal ehrlich und ehrlich brutal, dann erscheint jene Triggerwarnung, die Daniel Schulz Wir waren wie Brüder` vorangestellt ist, nahezu zwingend Dass Daniel Schulz dieses Zitat aus dem Böhse Onkelz Song Danke für nichts` einbaut, zeigt, wie sehr sein Roman auch als Spiegel der Gegenwart funktioniert. Das ist die eigentliche Triggerwarnung, die diesem schonungslos offenen Debütroman gerecht wird. Wir waren wie Brüder` spricht, während die Wirklichkeit schweigt. Und das ist schlichtweg bemerkenswert. Jan Drees, Deutschlandfunk, 02. 02. 22

Schulz erzählt enorm feinfühlig, er weiß, wie Raufasertapete kribbelt, wenn man zu lange mit den Fingern darübergleitet, und er weiß, wie sich Verliebtsein anfühlt, wenn man noch nicht so genau weiß, was das ist Solche Details, herrlich klar, liebevoll und unprätentiös aufgeschrieben, machen dieses Buch zu einer Erlebnisreise. Schulz gibt seinen Lesern keinen Geschichtsunterricht und kein Soziologieseminar mit an die Hand. Und an keiner Stelle ist das nötig. Das individuelle Erleben entfaltet sich allein durch Sprachmagie zur Erzählung einer Generation, die so unmittelbar nachvollziehbar bleibt, dass es schaurig ist. Konstantin Nowotny, Der Freitag, 10. 02. 22

Ein brutales, aber ehrliches Buch [ ] Wo kommt sie her, diese Brutalität, dieser Hass, diese Wut? Woher das Weglaufen, Verstecken, Verschleiern? So ein Roman ist wichtig, auch noch Jahrzehnte nach der Wende. Ute Krebs, Freie Presse, 12. 03. 22

Es könnten Szenen aus einem Film von Éric Rohmer sein, Hitze, Sonne, ein Badesee in Brandenburg wären da nicht die Glatzen und die Gewalt. . . . Mit solch lakonischem Witz schreibt nur, wer dabei war und lange selbst nicht wusste, auf welche Seite er sich schlagen soll. Zwar ließ Schulz eigene Recherchen einfließen. Wesentlicher ist, dass er für diese Geschichte eine literarische Stimme fand. Und Bilder, die man nicht so schnell vergisst. Arno Frank, Der Spiegel, 19. 02. 22

Darin liegt die Stärke dieses Buchs: dass er allen, die nicht dabei waren und viele, die heute Politik gegen Rechts machen, waren nicht dabei , erzählen kann, wie es war. [. . .] Es zeigt den deutsch-deutschen Transformationsprozess aus Sicht von Jugendlichen [ ]. Und es erzählt von Eltern, die entweder depressiv werden oder pragmatisch umschulen. [. . .] Eines der eindrücklichsten Bücher über die Baseballschlägerjahre Julian Streich, Missy Magazine, 15. 03. 22

Wir waren wie Brüder` ist ein Buch über Opportunismus und mangelnde Alternativen, über den Frust der arbeitslosen Erwachsenen, toxische Männlichkeit, die vermeintlichen Schutz bietet, auch über den Rausch von Gewalt. Sprachlich findet Schulz einen überzeugend atemlosen Sound. Karin Cerny, profil, 10. 07. 22

Mit starken Bildern erzählt der Journalist vom Aufwachsen mit rechter Gewalt im politischen Vakuum der Transformationszeit. Deutschlandfunk Kultur, 09. 02. 22

Was ich am eindringlichsten fand: dass wir merken, dass die Gewalt nach und nach die Charaktere dieser Figuren formt, nicht nur des Helden, auch die seiner Freunde, und dass die Gewalt die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt noch Grenzen zu spüren. Elke Schlinsog, Deutschlandfunk Kultur, 09. 03. 22

Was den Roman so stark macht, ist nicht allein der unzensierte Jugendsound aus dem wilden Osten, in dem sich eine bis dahin zwangshomogenisierte Gesellschaft in atemberaubender Geschwindigkeit fragmentiert, in Gewinner und Verlierer, in Opfer und Täter, in Weggezogene und Hiergebliebene. Nein, die besondere Qualität des Textes ist seine brutale Offenheit. Schulz schont keinen, aber er lässt jedem einen Rest Würde. Martin Debes, Thüringer Allgemeine, 22. 02. 22

`Wir waren wie Brüder` hatte mich wachliegen lassen, ich wollte weiterlesen und konnte dann vor Beklommenheit nicht einschlafen. Hanna Engelmeier, Merkur, März 22

Schulz berichtet von der Angst, plötzlich zur Zielscheibe zu werden, von den Strategien der Anpassung, um nicht aufzufallen, dem unterwürfigen Opportunismus, um dazuzugehören und im Fall der Fälle auch von der richtigen Fraktion beschützt zu werden. Es ist dieses Klima der Angst, das viele Jahre verdrängt wurde und das eine ganze Generation prägte. Daniel Schulz erzählt uns davon. Aus einer Zeit, in der möglicherweise so manches passierte, was bis heute nachwirkt. Es wird Zeit, sich mit den 90er-Jahren, diesem Jahrzehnt der Hoffnungen und Enttäuschungen, ausführlicher zu beschäftigen. Mathias Richter, Märkische Allgemeine Zeitung, 03. 02. 22

Vor drei Jahren hat Daniel Schulz mit einem Essay, der ebenfalls Wir waren wie Brüder` hieß und von seiner eigenen Jugend im ländlichen Brandenburg handelte, gleich zwei wichtige Journalistenpreise gewonnen. Nun erzählt er die Geschichte noch einmal, länger, literarischer, in seinem ersten Roman. Er hat eine andere Stimme dafür gefunden, jünger und zarter als im Essay, die Stimme eines Heranwachsenden, die sogar noch ein bisschen nach Brandenburg klingt. Man folgt ihr gern durch die Zeit. Wiebke Hollersen, Berliner Zeitung, 21. 02. 22

Es ist ein nachdenklich stimmender Roman. Einer, der allen, die nicht dabeigewesen sind, zu erklären vermag, wie in den 1990er-Jahren mancherorts Rechtsextreme zum Mainstream wurden. Schulz erzählt ohne Hass und ohne erhobenen Zeigefinger. Boris Kruse, Märkische Oderzeitung, 22. 02. 22

Die Unmittelbarkeit des Erzählens wühlt auf, zumal wenn man aus dem Osten stammt und Kinder hatte. Irmtraud Gutschke, Neues Deutschland, 16. 08. 22

Hier berichtet kein wissender Erzähler aus der Distanz. Hier steckt einer mittendrin im Schlamassel. Daniel Schulz trifft den frotzelnden, rotzigen Jugendjargon der Neunzigerjahre gut. Karin Grossmann, Sächsische Zeitung, 10. 02. 22

Daniel Schulz berichtet von der Angst, plötzlich zur Zielscheibe zu werden, von den Strategien der Anpassung, um nicht aufzufallen, dem unterwürfigen Opportunismus [ ]. Er umreißt den geringen Spielraum möglicher Abweichung vom rassistischen Mainstream, der bleibt [ ] Es ist dieses Klima der Angst, das viele Jahre verdrängt wurde und das eine ganze Generation prägte. Daniel Schulz erzählt uns davon. Matthias Richter, Dresdner Neueste Nachrichten, 11. 02. 22

Wenn ein Roman im Jahr 2022 rückblickend vom Aufwachsen im Brandenburg der Wende- und Nachwendezeit erzählt, wenn er dabei schonungslos sein möchte, brutal ehrlich und ehrlich brutal, dann erscheint jene Triggerwarnung, die Daniel Schulz Wir waren wie Brüder` vorangestellt ist, nahezu zwingend Dass Daniel Schulz dieses Zitat aus dem Böhse Onkelz Song Danke für nichts` einbaut, zeigt, wie sehr sein Roman auch als Spiegel der Gegenwart funktioniert. Das ist die eigentliche Triggerwarnung, die diesem schonungslos offenen Debütroman gerecht wird. Wir waren wie Brüder` spricht, während die Wirklichkeit schweigt. Und das ist schlichtweg bemerkenswert. Jan Drees, Deutschlandfunk, 02. 02. 22

Schulz erzählt enorm feinfühlig, er weiß, wie Raufasertapete kribbelt, wenn man zu lange mit den Fingern darübergleitet, und er weiß, wie sich Verliebtsein anfühlt, wenn man noch nicht so genau weiß, was das ist Solche Details, herrlich klar, liebevoll und unprätentiös aufgeschrieben, machen dieses Buch zu einer Erlebnisreise. Schulz gibt seinen Lesern keinen Geschichtsunterricht und kein Soziologieseminar mit an die Hand. Und an keiner Stelle ist das nötig. Das individuelle Erleben entfaltet sich allein durch Sprachmagie zur Erzählung einer Generation, die so unmittelbar nachvollziehbar bleibt, dass es schaurig ist. Konstantin Nowotny, Der Freitag, 10. 02. 22

Ein brutales, aber ehrliches Buch [ ] Wo kommt sie her, diese Brutalität, dieser Hass, diese Wut? Woher das Weglaufen, Verstecken, Verschleiern? So ein Roman ist wichtig, auch noch Jahrzehnte nach der Wende. Ute Krebs, Freie Presse, 12. 03. 22

Es könnten Szenen aus einem Film von Éric Rohmer sein, Hitze, Sonne, ein Badesee in Brandenburg wären da nicht die Glatzen und die Gewalt. . . . Mit solch lakonischem Witz schreibt nur, wer dabei war und lange selbst nicht wusste, auf welche Seite er sich schlagen soll. Zwar ließ Schulz eigene Recherchen einfließen. Wesentlicher ist, dass er für diese Geschichte eine literarische Stimme fand. Und Bilder, die man nicht so schnell vergisst. Arno Frank, Der Spiegel, 19. 02. 22

Darin liegt die Stärke dieses Buchs: dass er allen, die nicht dabei waren und viele, die heute Politik gegen Rechts machen, waren nicht dabei , erzählen kann, wie es war. [. . .] Es zeigt den deutsch-deutschen Transformationsprozess aus Sicht von Jugendlichen [ ]. Und es erzählt von Eltern, die entweder depressiv werden oder pragmatisch umschulen. [. . .] Eines der eindrücklichsten Bücher über die Baseballschlägerjahre Julian Streich, Missy Magazine, 15. 03. 22

Wir waren wie Brüder` ist ein Buch über Opportunismus und mangelnde Alternativen, über den Frust der arbeitslosen Erwachsenen, toxische Männlichkeit, die vermeintlichen Schutz bietet, auch über den Rausch von Gewalt. Sprachlich findet Schulz einen überzeugend atemlosen Sound. Karin Cerny, profil, 10. 07. 22

Mit starken Bildern erzählt der Journalist vom Aufwachsen mit rechter Gewalt im politischen Vakuum der Transformationszeit. Deutschlandfunk Kultur, 09. 02. 22

Was ich am eindringlichsten fand: dass wir merken, dass die Gewalt nach und nach die Charaktere dieser Figuren formt, nicht nur des Helden, auch die seiner Freunde, und dass die Gewalt die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt noch Grenzen zu spüren. Elke Schlinsog, Deutschlandfunk Kultur, 09. 03. 22

Was den Roman so stark macht, ist nicht allein der unzensierte Jugendsound aus dem wilden Osten, in dem sich eine bis dahin zwangshomogenisierte Gesellschaft in atemberaubender Geschwindigkeit fragmentiert, in Gewinner und Verlierer, in Opfer und Täter, in Weggezogene und Hiergebliebene. Nein, die besondere Qualität des Textes ist seine brutale Offenheit. Schulz schont keinen, aber er lässt jedem einen Rest Würde. Martin Debes, Thüringer Allgemeine, 22. 02. 22

`Wir waren wie Brüder` hatte mich wachliegen lassen, ich wollte weiterlesen und konnte dann vor Beklommenheit nicht einschlafen. Hanna Engelmeier, Merkur, März 22

Schulz berichtet von der Angst, plötzlich zur Zielscheibe zu werden, von den Strategien der Anpassung, um nicht aufzufallen, dem unterwürfigen Opportunismus, um dazuzugehören und im Fall der Fälle auch von der richtigen Fraktion beschützt zu werden. Es ist dieses Klima der Angst, das viele Jahre verdrängt wurde und das eine ganze Generation prägte. Daniel Schulz erzählt uns davon. Aus einer Zeit, in der möglicherweise so manches passierte, was bis heute nachwirkt. Es wird Zeit, sich mit den 90er-Jahren, diesem Jahrzehnt der Hoffnungen und Enttäuschungen, ausführlicher zu beschäftigen. Mathias Richter, Märkische Allgemeine Zeitung, 03. 02. 22

Vor drei Jahren hat Daniel Schulz mit einem Essay, der ebenfalls Wir waren wie Brüder` hieß und von seiner eigenen Jugend im ländlichen Brandenburg handelte, gleich zwei wichtige Journalistenpreise gewonnen. Nun erzählt er die Geschichte noch einmal, länger, literarischer, in seinem ersten Roman. Er hat eine andere Stimme dafür gefunden, jünger und zarter als im Essay, die Stimme eines Heranwachsenden, die sogar noch ein bisschen nach Brandenburg klingt. Man folgt ihr gern durch die Zeit. Wiebke Hollersen, Berliner Zeitung, 21. 02. 22

Es ist ein nachdenklich stimmender Roman. Einer, der allen, die nicht dabeigewesen sind, zu erklären vermag, wie in den 1990er-Jahren mancherorts Rechtsextreme zum Mainstream wurden. Schulz erzählt ohne Hass und ohne erhobenen Zeigefinger. Boris Kruse, Märkische Oderzeitung, 22. 02. 22

Die Unmittelbarkeit des Erzählens wühlt auf, zumal wenn man aus dem Osten stammt und Kinder hatte. Irmtraud Gutschke, Neues Deutschland, 16. 08. 22

Hier berichtet kein wissender Erzähler aus der Distanz. Hier steckt einer mittendrin im Schlamassel. Daniel Schulz trifft den frotzelnden, rotzigen Jugendjargon der Neunzigerjahre gut. Karin Grossmann, Sächsische Zeitung, 10. 02. 22

Daniel Schulz berichtet von der Angst, plötzlich zur Zielscheibe zu werden, von den Strategien der Anpassung, um nicht aufzufallen, dem unterwürfigen Opportunismus [ ]. Er umreißt den geringen Spielraum möglicher Abweichung vom rassistischen Mainstream, der bleibt [ ] Es ist dieses Klima der Angst, das viele Jahre verdrängt wurde und das eine ganze Generation prägte. Daniel Schulz erzählt uns davon. Matthias Richter, Dresdner Neueste Nachrichten, 11. 02. 22