Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

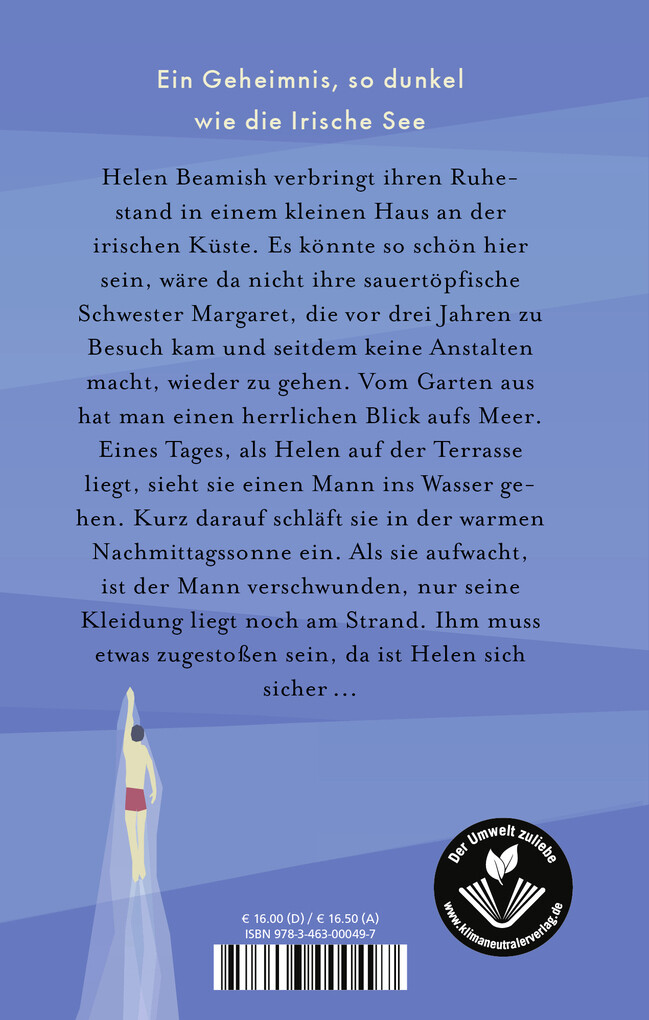

Ein Geheimnis, so dunkel wie die irische See: ein spannender und atmosphärischer Kurzkrimi von Bestsellerautor Graham Norton.

Helen Beamish verbringt ihren Ruhestand in einem kleinen Haus an der irischen Küste. Es könnte so schön hier sein, wäre da nicht ihre sauertöpfische Schwester Margaret, die vor drei Jahren zu Besuch kam und seitdem keine Anstalten macht, wieder zu gehen. Vom Garten aus hat man einen herrlichen Blick aufs Meer. Eines Tages, als Helen auf der Terrasse liegt, sieht sie einen Mann ins Wasser gehen. Kurz darauf schläft sie in der warmen Nachmittagssonne ein. Als sie aufwacht, ist der Mann verschwunden, nur seine Kleidung liegt noch am Strand. Ihm muss etwas zugestoßen sein, da ist Helen sich sicher . . .

Produktdetails

Erscheinungsdatum

18. Juli 2023

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

112

Autor/Autorin

Graham Norton

Übersetzung

Silke Jellinghaus

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

144 g

Größe (L/B/H)

167/106/15 mm

ISBN

9783463000497

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Der Ire Graham Norton . . . kreiert . . . mit leichter Hand verblüffende Crime-Preziosen. Donna

Perfekt gebaut und überaus unterhaltsam. Katharina Granzin, taz

Graham Norton liefert eine auf angenehme Weise spannende und überraschende Sommerlektüre. Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur

Perfekt gebaut und überaus unterhaltsam. Katharina Granzin, taz

Graham Norton liefert eine auf angenehme Weise spannende und überraschende Sommerlektüre. Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur

Besprechung vom 04.12.2023

Besprechung vom 04.12.2023

Maximal kriminal

Trotz der kriegerischen Gegenwart hält der Boom der Krimiliteratur an, als wäre die Flucht ins fiktive Verbrechen die einzig verbleibende Form des Eskapismus. Zum Jahresausklang hier ein paar Hinweise auf lohnende Lektüren.

Die Suche nach der verlorenen Familie

Zwei Brände, zwei Brüder, drei Tote, eine Nacht. Es ist bitterkalt im Landstrich zwischen Dove-Elbe, Gose-Elbe und Hohendeicher See. In Kirchwerder geht wie zum Kontrast der Schwarzackerhof in Flammen auf. Doch die Toten, die gefunden werden, starben nicht am Rauch. Ging es um Grund und Boden, um eine entlaufene Ehefrau, einen Zwist zwischen Verwandten? Es ermittelt Bette Hansen aus dem vorzeitigen Ruhestand heraus. Sie ist narkoleptisch und kataplexisch, fällt also plötzlich in Schlaf oder verliert jede Muskelkraft. Dieser Symptome wegen aus dem Polizeidienst ausgeschieden, wird sie als Orts- und Familienkundige dennoch hinzugezogen.

Nora Luttmer schreibt sehr eindringlich. Die ungemütliche Stimmung der mondlosen Nächte im Marschland teilt sich mit. Die Topographie ebenfalls, man könnte von der Landschaft anhand ihrer Beschreibungen eine genaue Karte zeichnen. Hier leben einsame Menschen, die von Albträumen verfolgt werden, eine Wut in sich haben, einen Trotz. Verwundete Vergangenheiten, das Gefühl, ein Leben lang belogen worden zu sein, eine existenzielle Unzufriedenheit, ein Protest gegen das Dasein, in das man sich hineingestoßen fühlt. Viel Schweigen über all diese Verletzungen, wir sind im Norden.

Der Täter wird ein wenig abrupt überführt, auf sein Motiv werden wir kaum vorbereitet. Oder haben wir es nur nicht gemerkt, weil die Autorin jedes der 67 kurzen Kapitel abwechselnd aus der Sicht vier anderer Figuren (zweier Kommissarinnen, der Tochter eines Opfers, eines streunenden Jungen) schreibt? Diese Technik, von der Luttmer auch schon in den ersten Bänden ihrer Bette-Hansen-Serie Gebrauch gemacht hat, hält die Leser in einer ständig kreisenden Bewegung, ohne dass das Mosaik der Erlebnisse sich zum Täterbild fügt. Erst ganz am Schluss ist bis auf einen niemand mehr übrig geblieben, der es gewesen sein konnte. Es war der einzige, der in die Zukunft schaute. So traurig kann das Landleben sein. kau

Nora Luttmer:

"Schwarzacker".

Kriminalroman.

Rowohlt Taschenbuch

Verlag, Hamburg 2023.

400 S., br.,

14,- Euro.

Japans Sherlock und die Tote im Pflaumenbaum

Als Kosuke Kindaichi auf der Insel Gokumon eintrifft, ahnt er bereits, dass sein Auftrag hier kompliziert werden könnte. Er hatte einem im Sterben liegenden Kriegskameraden versprochen, dessen letzten Wunsch zu erfüllen. Während der Freund sein Leben aushauchte, forderte er Kindaichi auf, seinen Tod der Familie auf der Heimatinsel mitzuteilen - und dafür zu sorgen, dass seine drei Schwestern am Leben bleiben. Was der Sterbende dem Tokioter Privatdetektiv nicht mehr zuflüstern konnte, war der Grund, warum er um das Leben der Schwestern fürchtete.

Den zweiten Teil der Botschaft behält Kindaichi vorerst für sich, berichtet der Familie also nur vom Tod des Sohns. Seine Ermittlungen führt er im Geheimen, verrät auch dem ortsansässigen Polizisten nicht, wer er ist, was diesen auf falsche Fährten lockt. Währenddessen werden aus den Befürchtungen des Sterbenden Tatsachen, denn schon bald hängt eine der drei Schwestern kopfüber in einem Pflaumenbaum, erwürgt mit dem eigenen Obi-Gürtel.

Kindaichis Erfinder Seishi Yokomizo, der mit dem Wegfall der strengen Zensurvorschriften nach dem Zweiten Weltkrieg die Zeit für seine Kriminalromane gekommen sah, legte den Detektiv als japanischen Sherlock Holmes an. Seine Gesprächspartner unterschätzen ihn, wenn er sich aufgeregt grübelnd am Kopf kratzt und seine Aufmerksamkeit scheinbar willkürlichen Details widmet. Dieselben Leute sind dann aber verwundert, wenn er ihnen erklären kann, wie man ein sehr schweres Mordwerkzeug mit einfachen Hebelgesetzen bewegen konnte. Darüber hinaus entdeckt man auch in "Mord auf der Insel Gokumon", wie belesen der Autor in westlicher Literatur war, wenn er etwa eine Ansicht der Inlandsee mit einer Mittelmeer-Schilderung von Hans Christian Andersen vergleicht, und bekommt Lust, im Gegenzug die Haikus zu lesen, die für Kindaichi eine zentrale Rolle spielen. marw.

Seishi Yokomizo:

"Mord auf der Insel

Gokumon". Kriminalroman.

Aus dem Japanischen

von Ursula Gräfe.

Blumenbar Verlag,

Berlin 2023.

336 S., geb.,

22,- Euro.

Los Angeles oder Was nach Drehschluss beginnt

Wenn André Breton recht hat und das Surreale das Bewusste und das Unbewusste umfasst, den Traum und die sogenannte Wirklichkeit, einen Raum also, in dem die Unterscheidung zwischen dem Erfundenen und dem Faktischen hinfällig geworden ist: Dann ist die Geschichte der Stadt Los Angeles eine surrealistische Geschichte, was nicht erst mit der Erfindung Hollywoods und der seriellen Produktion von Träumen angefangen hat. Sondern schon ein paar Jahre früher, als Immobilienspekulanten den Leuten im Osten erzählten, dass in Südkalifornien das Paradies liege, wo doch in Wirklichkeit vor allem Macchia war. Und insofern ist der Autor Christof Weigold, der seinen Detektiv Hardy Engel durchs Los Angeles der Zwanzigerjahre schickt, nicht nur ein Kriminalschriftsteller. Sondern ein Historiker der Projektionen, ein Detektiv in jenem Spezialgebiet der Filmgeschichte, welches davon handelt, dass nach Drehschluss, in den Villen der Produzenten und den Schlafzimmern der Stars sich womöglich noch dunklere Geschichten als auf der Leinwand abspielen. Und ein Surrealist ist er dann auch.

"Der böse Vater" ist der vierte Roman dieser Serie und womöglich ist er der beste, der komplexeste - auch wenn man, zwei, drei Monate nach der Lektüre, den Plot kaum noch nacherzählen kann. Darum geht es naturgemäß auch nicht; es geht um den realen Tod des realen Stummfilmpioniers Thomas Ince, der an Bord der Yacht des realen Zeitungsverlegers William Randolph Hearst einen Unfall hat und bald darauf stirbt, was die Frage aufwirft, ob er ermordet wurde.

Vor allem aber geht es darum, wie einer in dieser Welt des großen Gelds, der großen Träume und der großen Lügen, es schafft, sich auf ein paar Dinge doch einen klaren Blick zu verschaffen: auf Freundschaft, Loyalität, Liebe womöglich. Und es geht um die Freude Weigolds, des gelernten Drehbuchautors, daran, dass man gigantische Szenen und rauschhafte Feste erfinden kann, ohne beim Schreiben aufs Budget zu achten. cls

Christof Weigold:

"Der böse Vater".

Hollywood 1929:

Ein Fall für Hardy Engel.

Kampa Verlag,

Zürich 2023.

624 S., geb.,

28,- Euro.

Große Buchstaben für eine kleiner werdende Welt

Dolly spielt selbstversunken mit ihren Plüschtigern, als ihr Vater sie unangekündigt ins Auto setzt. Einen Überraschungsausflug zum besten Ort der Welt, verspricht er ihr. Klingt erstmal super: Ein paar Tage keine Schule, dafür Fast Food, neue Klamotten, Motels und Zelten in abgelegenen Nationalparks. Aber nicht nur die Schweißtropfen auf seiner Stirn deuten an, dass dieser Ausflug alles andere als unschuldig ist. Schnell entpuppt sich Michelle Sacks' "Was verloren ist" als Feldstudie in kindlicher Traumaverarbeitung, bei der die Autorin sich ähnlich wie in Emma Donoghues Bestseller "Raum" ganz auf die Perspektive ihrer siebenjährigen Protagonistin festlegt.

Dolly ist weit für ihr Alter, aber eben noch in dieser Phase, in der die Eltern das ganze Universum bedeuten und ihr Scheitern dessen Grundfesten ins Wanken bringt. Der Erzählfluss von "Was verloren ist" wird geprägt von jähen Gedankensprüngen, von wild im Text eingestreuten Wörtern in Großbuchstaben, die nur auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, jedoch in Wahrheit die Denkmuster eines Kindes vermitteln, das sehr genau die Verhaltens- und Sprechweisen Erwachsener wahrnimmt und imitiert, ohne sie wirklich zu verstehen. Dolly hat ihr Plastikpferd Clemesta dabei, eine vertraute Spielgefährtin, aber mit fortschreitender Handlung auch mehr und mehr externalisiertes Gewissen, Trägerin verdrängter Erinnerungen. Diese geradezu magische Weltwahrnehmung bildet einen markanten Kontrapunkt zum sozialen Realismus, der in Sacks' Beschreibungen der ländlich geprägten US-Bundesstaaten durchschimmert. Auf ihrer Route gen Süden treffen Dolly und ihr Vater auf tief sitzende Perspektivlosigkeit, auf Armut, Verwahrlosung und daraus resultierendes Misstrauen. "Was verloren ist" wird hier zum düsteren Gesellschaftspanorama, in dem Dollys sich nach und nach enthüllende Familiengeschichte nicht mehr wie eine Ausnahme anmutet, sondern nur noch wie eine dramatische Zuspitzung der Verhältnisse. kd

Michelle Sacks:

"Was verloren ist".

Roman.

Aus dem Englischen

von Judith Schwaab.

btb Verlag, München 2023.

304 S., br.,

13,- Euro.

Der Traum macht das Leben lebenswert

Charles Willeford, geboren 1919, gehört zu den interessantesten und zugleich unterschätztesten Krimiautoren überhaupt. 1953 hat er seinen ersten Roman vorgelegt. Einem breiteren Publikum wurde er aber erst 1984 bekannt, als er mit "Miami Blues" Teil eins seiner Reihe um den Ermittler Hoke Moseley veröffentlichte. Vier Jahre später starb Willeford, der während des Zweiten Weltkriegs übrigens Panzerkommandant in Europa gewesen ist - und für seinen Einsatz mehrfach ausgezeichnet wurde: Silver Star, Bronze Star, Purple Heart. Nachdem er mit der Armee fertig war, jobbte er als Boxer, Radioansager, Pferdetrainer und Schauspieler. Studiert hat er auch. Englische Literatur, Bachelor und Master.

Im Jahr 1960 publizierte er seinen erzählerisch bemerkenswert postmodernen und 1999 verfilmten Roman "The Woman Chaser". Deutsch: "Filmriss". Charismatisches Kraftzentrum des Buchs ist der Gebrauchtwagenhändler Richard Hudson. Gerissen, nicht dumm, solide belesen, gelangweilt, skrupellos und unzufrieden mit dem "American Way of Life". Statt immer mehr Geld zu verdienen, will er den sprichwörtlichen diem carpen und einen Film drehen. Ohne Kompromisse, alles nach seinen Regeln. Die erste Hälfte soll langsam erzählt werden, die zweite schnell: Ein Trucker fährt von A nach B. Raststätten, Flirts mit den Kellnerinnen. Dann der Unfall. Ein kleines Mädchen. Beim Blumenpflücken. Mit einem Hundebaby. Fahrerflucht, Verfolgungsjagd, dramatisches Ende.

Der Film wird gedreht, aber die Produktionsfirma pfuscht dem Künstler in die Arbeit. "Ich wollte meinen Traum nicht aufgeben", sinniert er, "die Realität stinkt. Der Traum ist besser; er macht das Leben lebenswert." Die Lösung bei so viel Gedankenbürokratie? Gewalt. Die aber ist - abgesehen von eruptiven, kaum vorbereiteten Spitzen - seltsam dosiert. Immer wieder nimmt Willeford unerwartete Umwege in diesem Roman. Und doch hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass er genau weiß, was er tut. span

Charles Willeford:

"Filmriss".

Aus dem amerikanischen Englischen von Sepp Leeb.

Pulp Master Verlag,

Berlin 2023.

224 S., br.,

15,- Euro.

Die Kunst des ersten Schusses, der sitzen muss

Ein One-Shot ist eine Chance, die nie wiederkommt. Der Ausdruck bezeichnet eine forensische Probe, die bei der Extraktion von DNA zerstört wird - und mit ihr die Hoffnung, einen Kriminalfall aufzuklären. Ein Spezialkommando des LAPD befindet sich in einer ähnlichen Situation: Um drei Geiseln zu befreien, die im Institut für forensische Forschung festgehalten werden, muss der erste Zugriff sitzen, wenn alle am Leben bleiben sollen.

Je länger man warten muss, desto mehr One-Shots aus den Laborkühlschränken werden die Geiselnehmer vernichten. Das ist die Grundkonstellation im neuen Roman der Australierin Candice Fox, der erneut in Los Angeles spielt. Ein perfektes Setting für eine dramatische Erzählung, in der allen Handelnden von Beginn an die Zeit wegläuft. Die Geiselnehmer sind ein verzweifeltes Ehepaar, dessen Tochter vor zwei Jahren verschwunden ist. Sie wollen die ihrer Meinung nach untätige Polizei zwingen, das Schicksal der Tochter innerhalb von vierundzwanzig Stunden aufzuklären - andernfalls in allen One-Shot-Fällen die einzige Spur verloren geht.

In der krassen Unverhältnismäßigkeit der Bedingung sehen die Eltern ihre letzte Chance. Die Einsatzleiterin will sich nicht erpressen lassen. Ein klassisches odd couple zieht daher auf eigene Faust und mit starker Motivation los: der toughe Polizist Charlie, der nach fünf Jahren undercover in einer schwerkriminellen Bikergang aufgeflogen ist. Drei One-Shots, die er gesammelt hat, liegen im Labor. Und die junge Polizistin Lynette Lamb. Sie wird an ihrem allerersten Diensttag entlassen, weil sie unwissentlich dazu beigetragen hat, dass Charlie enttarnt wurde.

Natürlich ist das kein realistisches Szenario. Es ist eine präzise fiktionale Konstruktion, bei der alle Teile bruchlos ineinandergreifen. Eine effiziente Erzählweise, deren Erfolg sich nicht an Wahrscheinlichkeiten bemisst, sondern daran, ob sie funktioniert und einen Sog erzeugt. Das tut sie. Insofern ist auch der Roman eine Art One-Shot. pek

Candice Fox:

"Stunde um Stunde".

Thriller.

Aus dem Englischen

von Andrea O'Brien.

Suhrkamp Verlag,

Berlin 2023.

475 S., br.,

18,- Euro.

Gefühle - und wie man sie im Griff behält

Kurzgeschichten und Novellen sind selten geworden, "gehen" offensichtlich nicht mehr. Also verschwinden diese Genres aus dem Angebot der immer stärker nur kommerzorientierten Buchindustrie. Da ist der Wettbewerb so gnadenlos, wie es viele fiktive Verbrecher sind. Mit hundert kleinformatigen Druckseiten ist Graham Nortons 2022 im Original erschienene Erzählung "Der Schwimmer" also eine Ausnahme. Man gönnt sie einem Autor, der sich mit drei Romanen - "Ein irischer Dorfpolizist" (2017), "Eine irische Familiengeschichte" (2019), "Heimweh" (2021) - auch auf dem deutschen Buchmarkt eine Fangemeinde erobert hat. Berühmt geworden ist Norton, 1963 nahe Dublin geboren, als Schauspieler und Fernsehmoderator.

Mit "Der Schwimmer" greift er tief in die Requisitenkiste traditioneller Erzählweise, verwebt seine Figuren mit einer Beiläufigkeit, die gefangen nimmt. Die Junggesellin Helen Beamish verbringt den Ruhestand nach neununddreißig Arbeitsjahren als Grundschullehrerin in einem Bauernhaus in West Cork. Blick auf die See, dazu "einen Gin mit Bitter Lemon und eine kleine Schüssel mit Nüssen. Perfekt." Gewisse Gefühle gestattet sie sich für den jungen Wirt des örtlichen Pubs. Gefühle hegt sie auch für ihre Schwester, die sich bei ihr eingenistet hat, aber ganz andere: "Nach drei Jahren fiel Helen nicht eine einzige Eigenschaft an Margaret ein, die sie nicht aufregte." Gleich zu Beginn taucht ein Mann mit fuchsrotem Bart und einer Plastiktüte von Lidl auf. Man grüßt sich, wechselt ein paar unverbindliche Worte, dann sieht Helen dem Fremden zu, wie er seine Sachen am Strand ablegt und ins kalte Wasser steigt. Sie beobachtet den Mann mit einem "Anflug von Neid": "Er sah so frei aus." Dann döst sie ein. Als sie aufwacht, ist vom Schwimmer nichts zu sehen. Nur seine Sachen liegen noch am Strand. Helen alarmiert die Polizei, weil sie nicht an einen Unfall glaubt. Graham Norton entwickelt den Fall mit ruhiger Hand bis zum klassischen Finale inklusive Happy-End-Seufzer. hhm

Graham Norton:

"Der Schwimmer".

Aus dem Englischen

von Silke Jellinghaus.

Kindler Verlag,

Hamburg 2023.

112 S., geb.,

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

am 16.12.2024

Kurzweiliger Krimi - unterhaltsam und kompakt

Helen Beamish ist pensionierte Lehrerin und hat sich ein Haus an der irischen Küste gekauft. Mit der Ruhe ist es allerdings vorbei als sich ihre Schwester Margaret dort dauerhaft einquartiert. Margaret ist stets schlecht gelaunt und zu Beginn der Geschichte zu ihrer Tochter gefahren. Helen kann es sich also alleine im Garten mit Blick auf das Meer gemütlich machen. Sie beobachtet einen Mann, der in das Wasser geht, aber nicht zurück kommt. Sie nickt ein, aber als sie aufwacht, liegt seine Kleidung noch genauso am Strand wie einige Stunden zuvor. Sie verständigt die Polizei, die mit Booten nach dem Mann sucht, aber er bleibt verschwunden. Der Fall wird als tragisches Unglück zu den Akten gelegt - nur Helen glaubt nicht daran und begibt sich auf die Suche nach dem Mann.

Von Graham Norton hatte ich bereits begeistert "Heimweh" gelesen und war nun auf einen Krimi von ihm gespannt. Das Buch ist mit knapp 110 Seiten überschaubar und an einem Nachmittag durch gelesen. Der Erzählstil passt zum Inhalt und man kann dem Geschehen gut folgen. Die Charaktere bleiben eher oberflächlich gezeichnet aufgrund der Kürze der Geschichte, hier hätte ich mir eventuell ein paar mehr Details gewünscht.

Die Handlung ist für einen Krimi nicht neu, aber man folgt Helen gerne bei der Suche nach dem vermissten Mann, die sich als spannend erweist. An einigen Stellen war die Handlung etwas vorhersehbar und auch das Ende hat mich nicht umgehauen.

"Der Schwimmer" ist ein leichter, unterhaltsamer Kurzkrimi, der auf wenigen Seiten alles für kurzweilige Unterhaltung bietet.

LovelyBooks-Bewertung am 02.09.2024

Ein Krimi im Schnelldurchlauf mit doch der einen oder anderen Überraschung