Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Mit zwei Flaschen Amselfelder auf dem 10-Meter-Brett.

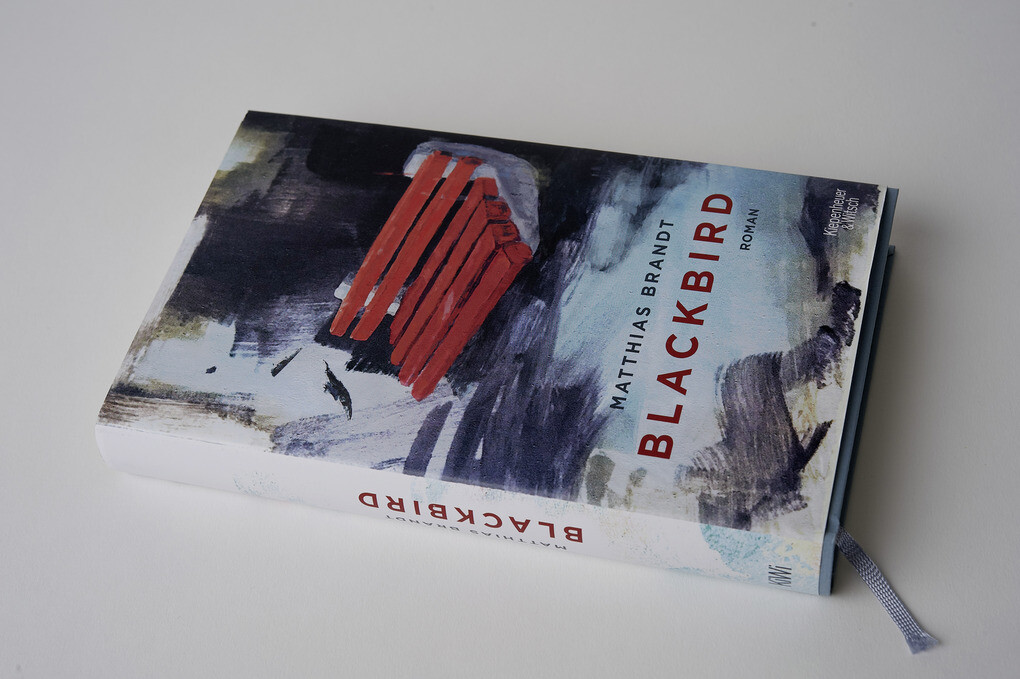

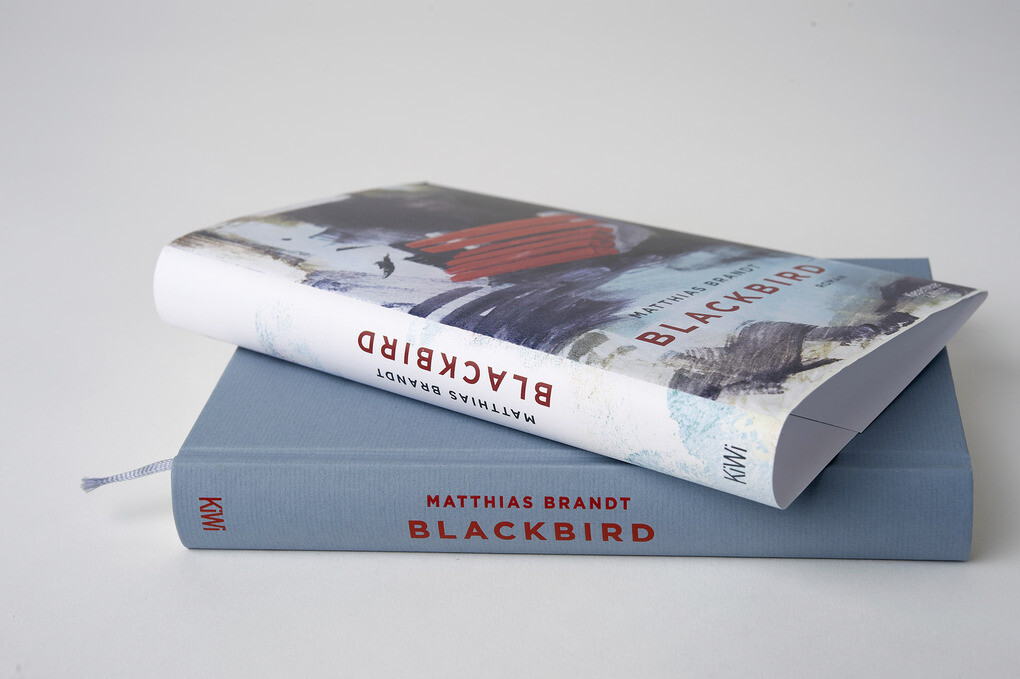

Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts Roman »Blackbird« Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen.

Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.

Die Figuren dieses Ausnahmeromans wird man nicht mehr vergessen, die Schornsteinfegerin Steffi, Elvis, den lebensklugen Bademeister mit den langen Koteletten, Neandertal-Klaus, und selbst den lustbetonten Sozialkundelehrer Meinhardt. Denn sie und all die anderen zeigen uns durch die Erzählkunst des Schriftstellers Matthias Brandt die Komik und die Tragik des Lebens, ihres Lebens in einer kleinen Stadt in den 70ern, aber auch unseres. Und wir können es sehen, ganz deutlich.

»Jung zu sein, bleibt immer gleich - so schmerzhaft, so unverständlich und so schön, weil alles zum ersten Mal passiert. 'Blackbird' ist ein wundervoller Roman. « Eva Menasse

Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts Roman »Blackbird« Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen.

Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.

Die Figuren dieses Ausnahmeromans wird man nicht mehr vergessen, die Schornsteinfegerin Steffi, Elvis, den lebensklugen Bademeister mit den langen Koteletten, Neandertal-Klaus, und selbst den lustbetonten Sozialkundelehrer Meinhardt. Denn sie und all die anderen zeigen uns durch die Erzählkunst des Schriftstellers Matthias Brandt die Komik und die Tragik des Lebens, ihres Lebens in einer kleinen Stadt in den 70ern, aber auch unseres. Und wir können es sehen, ganz deutlich.

»Jung zu sein, bleibt immer gleich - so schmerzhaft, so unverständlich und so schön, weil alles zum ersten Mal passiert. 'Blackbird' ist ein wundervoller Roman. « Eva Menasse

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. August 2019

Sprache

deutsch

Auflage

5. Auflage

Seitenanzahl

288

Autor/Autorin

Matthias Brandt

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

403 g

Größe (L/B/H)

210/133/28 mm

ISBN

9783462053135

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Was Blackbird so besonders macht, so klar, so unabweislich, so bewegend, dass man sich auf einer und derselben Seite kaputtlachen kann, um im nächsten Moment den Tränen nah zu sein, das sind die Sprache, das Gespür für Rhythmus, Szenen, Bilder und Proportion. « Peter Körte, FAS

»Ein wunderbares Buch so cool wie herzergreifend. « Eva-Maria Lerch, Publik-Forum

»Es ist sanftmütig, manchmal brutal traurig, lässt den Leser aber auch immer wieder mal lachen. Peter Klebe, Hessische/Niedersächsische Allgemeine

»Brandt balanciert gekonnt auf dem Seil hin zur Komik. So schmerzhaft-schön und von innen heraus können Jugenderinnerungen nur beschrieben werden, wenn man sie selbst erlebt hat. « F. F. dabei

»Gerade innerhalb der Dialoge beweist Matthias Brandt sein Können und lässt den Leser am Ende in einer ebenso bedrückenden wie auch beseelten Stimmung zurück. « Florian Grobbel, Rezensöhnchen

»Was für ein Lesevergnügen! « TV Star

»Große Erzählkunst über kleine Dinge der Leser wird sich in vielen Dingen wiedererkennen. « Ulf Engelmayer, radiolounge

»Brandt brilliert mit enormem Gespür für adäquate Situationen, Charaktere, Bilder, für ein eigenes Tempo, einen dialogstarken Sound. « Christine Knödler, Münchner Feuilleton

»Der Debütroman des deutschen Schauspielers und Kanzlersohns Matthias Brandt [liest sich] wunderbar humorvoll. « Oberösterreichische Nachrichten

»eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte« Heidi Ossenberg, Badische Zeitung

»Matthias Brandt hat einen wirklich berührenden, gelungenen Roman geschrieben. Der Mann ist nicht nur Schauspieler, er ist auch ein echter Schriftsteller. « Katrin Krämer, Radio Bremen

»eine meisterliche Rekonstruktion jener Epoche vor, in der Popsongs so viel erzählen mussten, weil die Leute so ratlos waren« Nils Minkmar, Der Spiegel

»Brandts Buch hat Witz und Tiefe, Farbe und Rhythmus. Man liest es leicht, doch es bleibt haften. Es bietet spannende Unterhaltung und hat das Zeug zum Bestseller, ohne das Hauptgeschäft der Literatur zu verraten. « Manfred Papst, NZZ

» Blackbird ist ein astreiner Coming-of-Age-Roman, in dem Tod und Verheißung eine zarte, aber explosive Verbindung eingehen. « Meike Schnitzler, Brigitte

»Ein wunderbares Buch so cool wie herzergreifend. « Eva-Maria Lerch, Publik-Forum

»Es ist sanftmütig, manchmal brutal traurig, lässt den Leser aber auch immer wieder mal lachen. Peter Klebe, Hessische/Niedersächsische Allgemeine

»Brandt balanciert gekonnt auf dem Seil hin zur Komik. So schmerzhaft-schön und von innen heraus können Jugenderinnerungen nur beschrieben werden, wenn man sie selbst erlebt hat. « F. F. dabei

»Gerade innerhalb der Dialoge beweist Matthias Brandt sein Können und lässt den Leser am Ende in einer ebenso bedrückenden wie auch beseelten Stimmung zurück. « Florian Grobbel, Rezensöhnchen

»Was für ein Lesevergnügen! « TV Star

»Große Erzählkunst über kleine Dinge der Leser wird sich in vielen Dingen wiedererkennen. « Ulf Engelmayer, radiolounge

»Brandt brilliert mit enormem Gespür für adäquate Situationen, Charaktere, Bilder, für ein eigenes Tempo, einen dialogstarken Sound. « Christine Knödler, Münchner Feuilleton

»Der Debütroman des deutschen Schauspielers und Kanzlersohns Matthias Brandt [liest sich] wunderbar humorvoll. « Oberösterreichische Nachrichten

»eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte« Heidi Ossenberg, Badische Zeitung

»Matthias Brandt hat einen wirklich berührenden, gelungenen Roman geschrieben. Der Mann ist nicht nur Schauspieler, er ist auch ein echter Schriftsteller. « Katrin Krämer, Radio Bremen

»eine meisterliche Rekonstruktion jener Epoche vor, in der Popsongs so viel erzählen mussten, weil die Leute so ratlos waren« Nils Minkmar, Der Spiegel

»Brandts Buch hat Witz und Tiefe, Farbe und Rhythmus. Man liest es leicht, doch es bleibt haften. Es bietet spannende Unterhaltung und hat das Zeug zum Bestseller, ohne das Hauptgeschäft der Literatur zu verraten. « Manfred Papst, NZZ

» Blackbird ist ein astreiner Coming-of-Age-Roman, in dem Tod und Verheißung eine zarte, aber explosive Verbindung eingehen. « Meike Schnitzler, Brigitte

Besprechung vom 18.08.2019

Besprechung vom 18.08.2019

So und nicht anders

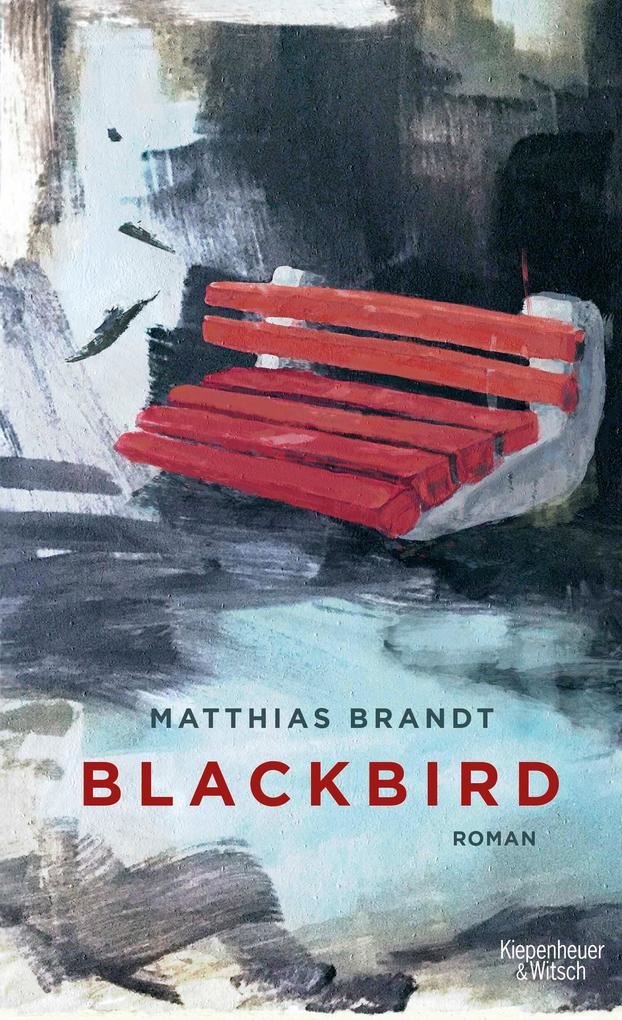

Es ist nicht leicht, sechzehn zu sein: Matthias Brandt hat in seinem Roman "Blackbird" ein traumhaft sicheres Gespür, wovon man reden muss und was man weglässt

Es gibt keinen Grund, sich zu mokieren über Schauspieler, die erzählende Prosa schreiben, ob sie nun Axel Milberg, Christian Berkel, Andrea Sawatzki, Burkhard Klaußner oder Matthias Brandt heißen. Es wäre ja auch kein Fehler, wenn, sagen wir mal, Daniel Kehlmann das schauspielerische Talent hätte, um in der Verfilmung seiner Romane mehr als eine kleine Rolle zu übernehmen. Am Ende zählt doch bloß, ob einer es kann.

Das war vor drei Jahren bei "Raumpatrouille", Matthias Brandts erstem Buch, eindeutig der Fall, wenn man sich an die Einmütigkeit von Lob und Zustimmung erinnert. "Blackbird", wie der alte Beatles-Song, ist nun ein Roman, und zwar ohne die jederzeit erkennbare autobiographische Färbung des ersten Buches. Man wird weder Herbert Wehner wiedererkennen noch die Eltern Rut und Willy Brandt. Auch nicht das Bonn der frühen siebziger Jahre. "Blackbird" spielt in einer namenlosen Kleinstadt, einem "Kaff". Es liegt an einem Fluss, die neuen Filme laufen hier später an als in der Großstadt, es gibt einen Volkspark, ein Stadtschloss und immerhin eine Filiale von "Jacques' Wein-Depot".

Und wir sind im Jahr 1977, was man glasklar an Filmen und Platten erkennt, an "Bilitis" oder David Bowies "Heroes". An einem Tag Mitte August, als der Ich-Erzähler Morten Schumacher, den alle "Motte" nennen, einen Anruf bekommt. Sein Vater ist gerade dabei, auszuziehen, nun erfährt Motte, dass sein bester Freund Manfred, den alle "Bogi" nennen, im Krankenhaus ist. Non-Hodgkin-Lymphom, eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems, Krebs. Wir begleiten Motte, der ein paar Tage später 16 Jahre alt wird, durch die nächsten elf Monate, in denen ihm mehr widerfährt als nur die alterstypischen Leiden und Schmerzen. "Irgendwie", denkt er, "fühlte sich mein ganzes Leben in letzter Zeit so an, als ob ein riesiges ,Aber' vom Himmel gefallen wäre."

Matthias Brandt hat ein traumhaft sicheres Gespür, wovon man reden muss und was man weglässt, wo Zeit gerafft und wo sie gedehnt werden muss. Es braucht keine trostlose Weihnachtsszene mit Mutter in der neuen Wohnung; dafür ist der Tag, an dem Bogi stirbt, Mottes längster Tag. Was mit ihm geschieht, wie er durch die Gegend streift, das nimmt fast ein Fünftel des Buches ein, und das ist sehr angemessen. So wie auch die Pein akribisch geschildert sein will, wenn nach einem verheißungsvollen, vielleicht von Motte überschätzten Auftakt mit der blonden Jacqueline Schmiedebach vom Einstein-Gymnasium das Desaster im Kino folgt, ausgerechnet in "Bilitis". Brandt weiß auch, dass es nicht zu viele launige Anekdoten aus Schule oder von Familienfeiern sein sollten, weil das schnell in Pennäler- und Familienfolklore abrutscht. Und dass man nicht ständig einschlägige Fernsehserien, Fußballspieler oder Alkoholika aufzählen muss. Amselfelder, der "Jugo-Fusel", reicht völlig.

Die häufigen Abschweifungen sind ein ideales Stilmittel für Mottes Befindlichkeit. Sie helfen ihm, unangenehme Situationen immer noch etwas aufzuschieben, Zeit zu gewinnen, bis es wirklich nicht mehr geht und er mit einem "Warum mir der Mist ausgerechnet jetzt einfiel" oder, noch lieber und häufiger, mit einem knappen "egal" zur Sache kommt. Und es sind nicht nur Situationen, sondern auch Gedanken, die dadurch umgangen werden, dass periphere Wahrnehmungen sich ins Zentrum drängen. Als Bogis Vater von dessen Krankheit erzählt, stellt Motte sich Herrn Schnellstieg vor, wie der am Telefon steht mit seinen "beigen Cordschlappen mit der zahnfleischfarbenen Sohle", und es fällt ihm dazu sofort ein, dass Bogi und er die Sohlenfarbe mal definiert haben, indem sie den Hausschuh "zum Vergleich neben das Gebiss der toten Oma gehalten hatten".

Der Effekt ist, dass in all diesen Ausweichmanövern des Erzählens nicht nur immer mehr von der Lebenswelt des Ich-Erzählers sichtbar wird, sondern sich indirekt auch dessen chaotische, durchgeschüttelte Gefühlswelt erschließt. Beides gehört zusammen: die Beschreibung der Welt und die schwankende Haltung zu Freundschaft, Liebe und Schmerz, und nur so wird am Ende auch klar, "wie groß die Traurigkeit wirklich war". Matthias Brandt kann diese altersüblichen Gefühlsverknotungen wunderbar auf den Punkt bringen. Motte ist "sauer auf Bogi, weil ich mein altes Leben wiederhaben wollte". Er stellt sich den Freund allein im Krankenhaus vor "und dass ich das Gefühl hatte, eigentlich bei ihm sein zu müssen. Aber anstatt dass ich das zum Anlass genommen hätte, sofort zu ihm zu fahren, versuchte ich, nicht mehr an ihn zu denken. So sah es aus."

Es ist das Alter, in dem die Gefühle nicht zur Zeit und zur Situation passen, und Brandt hat nicht nur einen genauen Blick für diese Lebensphase, wenn die Formatierungen einsetzen, die zum Erwachsenwerden gehören und die auch eine gesellschaftlich akzeptierte Relation von Gefühlen und Situationen herstellen. Er deutet auch an, was in diesem Prozess der Verhaltensstandardisierung verloren geht. Typisch für das Alter ist es natürlich auch, bei jedem leichten Anflug von Pathos gnadenlos die Luft rauszulassen. Wenn Motte bei Jacqueline fast schon schwärmerisch an das Wort "Anmut" aus dem Deutschunterricht denkt, kommt sofort hinterher, "dass es blöd klang. Fast wie Almut, und Almut Gerhardts war die dämlichste Kuh in unserer Klasse, wenn nicht überhaupt der ganzen Schule." Und über Steffi, die zu Grundschulzeiten mal in eine Heugabel gefallen war und nun eine Schornsteinfegerlehre macht, die direkt sagt, dass sie Motte mag, was für einen schüchternen Typen wie ihn ein ziemliches Kommunikationsproblem schafft, über sie teilt er dann ganz nebenbei und verschämt mit, "dass ich jetzt wusste, wo genau Steffis Heugabelnarben waren".

So nah Brandt seinen Charakteren ist, so liebevoll er mit ihnen umgeht, er gerät nie in die Naturalismusfalle. Er dürfte lange an dem Sound gearbeitet haben, so wie man bei einem Film in der Mischung immer wieder Kleinigkeiten verändert, bis es stimmig ist: nie zu anbiedernd, nicht zu viel Slang, keine vorsätzlich schiefe Grammatik oder andere vermeintliche Authentizitätsmerkmale. Auch nicht zu viele Sätze, die in erster Linie als zitierfähige Sprüche rüberkommen. Er hat ein Talent für einprägsame Namen und Spitznamen wie "Neandertal-Klaus", den schulbekannten Kiffer, der völlig stoned von "ausgenommener Erlassenheit" spricht. Und er charakterisiert einen superkumpeligen Sozialkundelehrer schon durch dessen Frisur, "die alle hatten, die mal langhaarig gewesen und jetzt zu feige waren, weiter so rumzulaufen".

Es ist vermutlich leichter, in dieses Buch hineinzufinden, wenn man Mann ist und Junge war und ungefähr in Brandts Alter. Wenn man mit der gleichen Verschwitztheit David Hamiltons Weichzeichnerorgie "Bilitis" gesehen und Cappy, "die süße Plörre", getrunken hat, wenn man "Country Life" von Roxy Music mit den beiden fast nackten Frauen auf dem Cover für 16,90 DM gekauft hat, in einem dieser damals brandneuen Discounter, wo man der Spießigkeit des örtlichen Musikalienhändlers entkommen war und die Platten in Pappkartons herumstanden. Es hilft wohl auch ein bisschen, wenn einem aus dem Gymnasium noch Lehrer vertraut sind, die versprachen, einem "den Arsch bis zum Stehkragen aufzureißen", und nicht nur den Sportunterricht mit deutlich braungefärbten Sprüchen garnierten. Und wenn man wahnsinnig gelitten hat, dass Haare nun mal nicht schneller wachsen.

Aber das ist, wenn es um Literatur geht, um die Ansprüche, die man an sie hat, noch nicht alles. Es geht ja nicht nur um Wiedererkennungseffekte und Erinnerungsseligkeit, die sich desto schneller einstellen, je älter man wird. Die markanten Details, die Farben, die Gerüche sind notwendig, wenn eine Zeit noch einmal anschaulich und lebendig werden soll. Aber nicht hinreichend. Es muss noch etwas hinzukommen: Diese singuläre Erfahrung, 16, 17 Jahre alt zu sein, nicht Kind, nicht Erwachsener, zwischen allen Stühlen, peinlich berührt von den Eltern, nicht zu wissen, wo es langgeht, sich auf der Suche nach einer Freundin selbst im Wege zu stehen, dauernd im Clinch mit dem Realitätsprinzip - all das muss so zwingend dargestellt sein, dass der Eindruck entsteht: So und nicht anders ist es. Und das passiert zum Beispiel, wenn man solche Sätze liest: "Komisch, jetzt gab es da plötzlich etwas, das sich ,mein Leben' nannte und über das ich dauernd nachdachte, als ob es außerhalb von mir stattfand."

Klar, es gibt sehr viele solcher Coming-of-Age-Stories, und es gibt sie, weil sie von einem wiederkehrenden Prozess der Initiation erzählen, in dem sich auch entscheidet, wie eine oder einer in eine Gesellschaft hineinfindet - oder ob man herausfällt. Deswegen wird ja auch in jeder Generation rückblickend immer wieder davon erzählt, um sich zu vergewissern, was da passiert ist mit einem selbst. Was "Blackbird" so besonders macht, so klar, so unabweislich, so bewegend, dass man sich auf einer und derselben Seite kaputtlachen kann, um im nächsten Moment den Tränen nah zu sein, das sind die Sprache, das Gespür für Rhythmus, Szenen, Bilder und Proportion.

Mit Vergleichen soll man ja vorsichtig sein. Auch wenn dies ein Buch über einen 16-Jährigen ist, das tief eingesenkt ist in die siebziger Jahre, was ihm seine unverwechselbare Farbe gibt; auch wenn es vom Tod handelt und davon, wie es einen 16-Jährigen trifft, wenn sein bester Freund stirbt; auch wenn das eine andere Konstellation ist, auch wenn in diesem Alter zwei Jahre ein gewaltiger Abstand sind, erinnert "Blackbird" in der Eigenheit seines Sounds, in der Empathie, mit der Matthias Brandt den Spuren eines jüngeren Ichs nachgeht, an Wolfgang Herrndorfs "Tschick". Auch an "Blackbird" wird man sich sehr lange erinnern und besonders an diese Träne in dem schönen letzten Satz: "Der Tropfen an Steffis Kinn wurde immer größer, und als er runterfiel, spiegelte sich in ihm die ganze Welt um uns herum."

PETER KÖRTE

Matthias Brandt: "Blackbird". Verlag Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, 22 Euro. Das Buch erscheint am Donnerstag.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 28.11.2024

Ein Coming of Age Roman aus den 70ern - mit wahrscheinlich etlichen autobiographischen Stellen

LovelyBooks-Bewertung am 27.10.2024

Ich wurde positiv überrascht!