Zustellung: Fr, 03.01. - Mo, 06.01.25

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

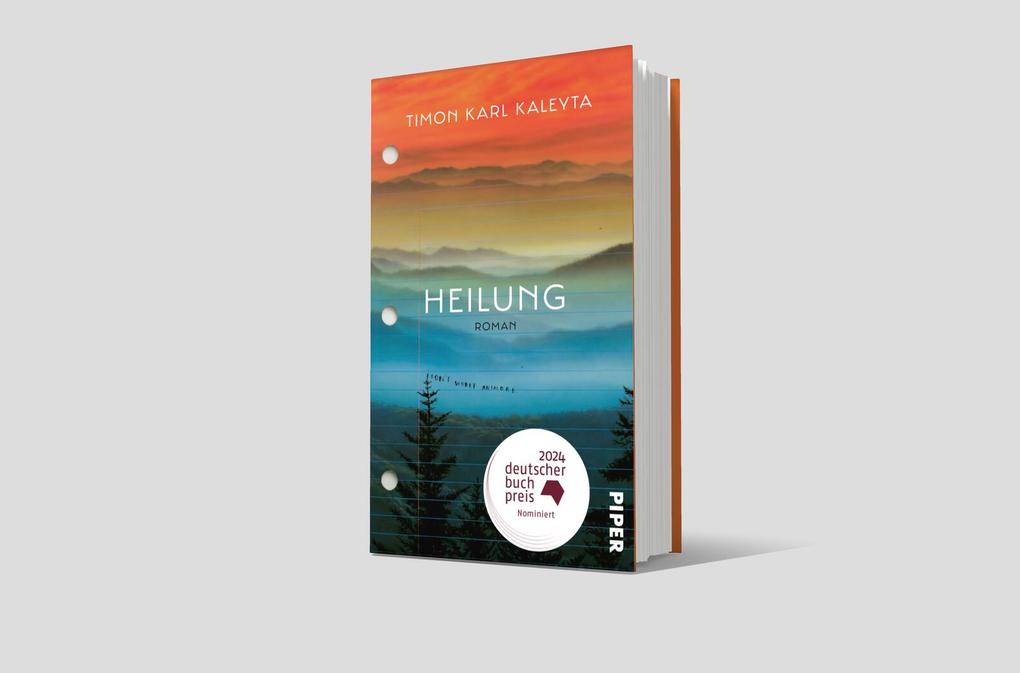

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024

Ein dubioses Spa, ein entkräfteter Mann und die Frage, was es heute bedeutet, glücklich zu sein

Ein Mann kann nicht mehr schlafen. Mit den Kräften am Ende, fürchtet er, alles zu verlieren: seine Ehe, seinen Status, das Leben. Seine Frau Imogen schickt ihn ins San Vita, ein mysteriöses Nobelresort in der verschneiten Stille der Dolomiten. In Obhut von Prof. Trinkl soll er dort zu sich selbst finden. Doch er sträubt sich aus Angst, sich in die Seele schauen zu lassen. Und zu Recht: Trinkl verspricht ihm zwar Heilung, flüstert ihm aber ein in der Vergangenheit begründetes Unbehagen ein, das die Ursache seiner Probleme sein soll.

Verängstigt und doch voller Hoffnung flieht der Mann zu seinem besten Freund aus Kindertagen. Und ahnt noch nicht, wie weit er gehen muss, um endlich von allem geheilt zu werden.

Ein überraschender Roman. Schlafwandelnd und doch hellwach. Zwischen Traum und wahrster Wirklichkeit.

»Die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg, mysteriöse Schlaflosigkeit und eine abenteuerliche Erstverschlimmerung. Beim Lesen beginnt die Heilung aber schon auf Seite 1. Ganz herrlich! « - Eckhart Nickel

»Ein glänzend geschriebener, ein unterhaltsamer und intelligenter deutscher Roman, das hat man nicht alle Tage« - Denis Scheck über »Die Geschichte eines einfachen Mannes«

»Der beste Roman des Frühjahrs« - Die Zeit

Produktdetails

Erscheinungsdatum

01. Februar 2024

Sprache

deutsch

Auflage

8. Auflage

Seitenanzahl

208

Autor/Autorin

Timon Karl Kaleyta

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

322 g

Größe (L/B/H)

207/132/26 mm

ISBN

9783492071710

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Der vielleicht eleganteste und humorvollste deutschsprachige Roman der Frühjahrssaison. « Iris Radisch, Die ZEIT - Wissen

»Was ist das für ein gekonnt überzeichneter Roman, der den Helden durch die Trugbilder eines sinnhaften Lebens führt? Einer zum Wachbleiben! « Stefanie Wirsching, Augsburger Allgemeine

»Die Fantasie, die sehr prägnanten Figuren, die denkwürdigen Szenen, die Verbindung von Grusel und Komik haben mich an diesem Buch sehr beeindruckt. « Cornelius Pollmer, ZDF Das Literarische Quartett

»Der vermutlich interessanteste Roman dieser Saison: Timon Karl Kaleytas Heilung , ein mit allen Wassern der Ironie, der Gegenwartskritik und der literarischen Parodie gewaschener Roman eines jungen Autors, der das Zeug hat zum deutschsprachigen Michel Houellebecq zu werden. « Die ZEIT - Was liest du gerade?

»Kaleyta hat mit seinem Roman eine schöne Parabel auf den Achtsamkeits- und Selbstoptimierungswahnsinn unserer Gegenwart geschrieben. « Gerrit Bartels, Tagesspiegel

»Timon Karl Kaleyta hat einen Roman über wohl niemals versiegende Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach Wahrheit, nach den ganz großen Gefühlen geschrieben, nach einer Idylle, die schnell in einen faschistischen Fiebertraum abgleiten kann, über das Böse, das sich als Gutes, Schönes und Poetisches, vor allem aber als Vitales und Gesundes tarnt. « Adam Soboczynski, Die Zeit

»Bis zur letzten Seite lässt er offen, an was genau sein Ich-Erzähler (. . .) leidet, was ihn in einen fast apathischen Zustand getrieben hat. Er ist Symptomträger für die Krise der Moderne, die nahezu alle Gewissheiten auflöst, auch den Glauben daran, dass alle Probleme sich mit kühler Rationalität klären lassen, es auf alles befriedigende Antworten gibt. « Michael Hirz, Kölner Stadt-Anzeiger

»Eine hochkomische Entlarvung der Versprechungen der modernen Glücksindustrie. « Oliver Pfohlmann, WDR 3 - Lesestoff

»Viel Literatur, viel Empfindsamkeit und Heilung im neuen Roman von Timon Karl Kaleyta. « Deutschlandfunk Kultur Lesart

»Ein wunderbarer Roman. « Knut Cordsen, Bayern 2 Diwan

»Kaleytas Protagonist wandelt auf seiner Reise durch die verschiedenen Facetten einer Selbstfindungsobsession des Gegenwartsmenschen. « Der Spiegel

»Kaleytas Icherzähler ist eine eigenständige Figur. Er symbolisiert die Allgemeingültigkeit der Suche nach dem Glück in der heutigen Zeit. « Gisela Pelz, Freie Presse

»Symbolgesättigt verhandelt der Autor und Musiker Kaleyta (. . .) in seinem zweiten Roman die Themen Männlichkeitsideale sowie Selbstoptimierungswahn und kontrastiert hintersinnig die unheimliche, sterile Wellness-Welt in den Dolomiten mit dem naturverbundenen Alltag auf dem Bauerngut. « Christoph Feil, Heilbronner Stimme

»Eine abenteuerliche, aber vor allem höchst originelle Geschichte, erzählt der Autor ( ) in seinem Roman Heilung . « radioeins Nur für Erwachsene

»Ein phänomenaler Roman« Süddeutsche Zeitung

»Eine wirklich spannende Geschichte um Schuld, Glück und um die Suche nach sich selbst. « Radio F

»Eine Auszeit brauchen wir doch alle. Am liebsten ganz weit weg. Und für immer. Timon Karl Kaleyta legt in Heilung den Horror dieses Traums frei. « Süddeutsche Zeitung online

»Man sollte Timon Karl Kaleytas Heilung genießen. (. . .) eine Komödie im Ton einer Ironie, die höflich bleiben und sich lieber lustig machen als draufhauen will. « Welt am Sonntag

»Natürlich ist es erwartbar, dass das Glück der körperlichen Arbeit nicht von Dauer sein kann. Wie Kaleyta das umsetzt, liest man doch begierig ( ) 5/5 Punkte. « Berliner Zeitung

»Ein glänzender Roman (. . .) Mühelos trägt er den Leser von Szene zu Szene. Und er lässt diesen Leser am Ende mit der erschreckenden Erkenntnis zurück, dass der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wohl auch heute nicht ohne Gewalt zu haben ist. « Deutschlandfunk Büchermarkt

»Spielerisch elegant und ohne jegliche Schwere jongliert Timon mit zeitkritischen Betrachtungen zu Achtsamkeit, Selbstverwirklichung, Entfremdung (. . .) Es macht einfach unheimlich viel Spaß. « Papierstau Podcast

»Vielleicht muss ein zeitgenössischer Sanatoriumsroman genau so aussehen: Eine Irrfahrt durch ausgelöschte Visionen. « NDR Kultur Neue Bücher

»Kaleyta hat einen Sinn für Dramaturgie. Immer wieder findet er Spannungsmomente. Er verdichtet sie im letzten Kapitel « MDR Kultur Unter Büchern

»Was ist das für ein gekonnt überzeichneter Roman, der den Helden durch die Trugbilder eines sinnhaften Lebens führt? Einer zum Wachbleiben! « Stefanie Wirsching, Augsburger Allgemeine

»Die Fantasie, die sehr prägnanten Figuren, die denkwürdigen Szenen, die Verbindung von Grusel und Komik haben mich an diesem Buch sehr beeindruckt. « Cornelius Pollmer, ZDF Das Literarische Quartett

»Der vermutlich interessanteste Roman dieser Saison: Timon Karl Kaleytas Heilung , ein mit allen Wassern der Ironie, der Gegenwartskritik und der literarischen Parodie gewaschener Roman eines jungen Autors, der das Zeug hat zum deutschsprachigen Michel Houellebecq zu werden. « Die ZEIT - Was liest du gerade?

»Kaleyta hat mit seinem Roman eine schöne Parabel auf den Achtsamkeits- und Selbstoptimierungswahnsinn unserer Gegenwart geschrieben. « Gerrit Bartels, Tagesspiegel

»Timon Karl Kaleyta hat einen Roman über wohl niemals versiegende Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach Wahrheit, nach den ganz großen Gefühlen geschrieben, nach einer Idylle, die schnell in einen faschistischen Fiebertraum abgleiten kann, über das Böse, das sich als Gutes, Schönes und Poetisches, vor allem aber als Vitales und Gesundes tarnt. « Adam Soboczynski, Die Zeit

»Bis zur letzten Seite lässt er offen, an was genau sein Ich-Erzähler (. . .) leidet, was ihn in einen fast apathischen Zustand getrieben hat. Er ist Symptomträger für die Krise der Moderne, die nahezu alle Gewissheiten auflöst, auch den Glauben daran, dass alle Probleme sich mit kühler Rationalität klären lassen, es auf alles befriedigende Antworten gibt. « Michael Hirz, Kölner Stadt-Anzeiger

»Eine hochkomische Entlarvung der Versprechungen der modernen Glücksindustrie. « Oliver Pfohlmann, WDR 3 - Lesestoff

»Viel Literatur, viel Empfindsamkeit und Heilung im neuen Roman von Timon Karl Kaleyta. « Deutschlandfunk Kultur Lesart

»Ein wunderbarer Roman. « Knut Cordsen, Bayern 2 Diwan

»Kaleytas Protagonist wandelt auf seiner Reise durch die verschiedenen Facetten einer Selbstfindungsobsession des Gegenwartsmenschen. « Der Spiegel

»Kaleytas Icherzähler ist eine eigenständige Figur. Er symbolisiert die Allgemeingültigkeit der Suche nach dem Glück in der heutigen Zeit. « Gisela Pelz, Freie Presse

»Symbolgesättigt verhandelt der Autor und Musiker Kaleyta (. . .) in seinem zweiten Roman die Themen Männlichkeitsideale sowie Selbstoptimierungswahn und kontrastiert hintersinnig die unheimliche, sterile Wellness-Welt in den Dolomiten mit dem naturverbundenen Alltag auf dem Bauerngut. « Christoph Feil, Heilbronner Stimme

»Eine abenteuerliche, aber vor allem höchst originelle Geschichte, erzählt der Autor ( ) in seinem Roman Heilung . « radioeins Nur für Erwachsene

»Ein phänomenaler Roman« Süddeutsche Zeitung

»Eine wirklich spannende Geschichte um Schuld, Glück und um die Suche nach sich selbst. « Radio F

»Eine Auszeit brauchen wir doch alle. Am liebsten ganz weit weg. Und für immer. Timon Karl Kaleyta legt in Heilung den Horror dieses Traums frei. « Süddeutsche Zeitung online

»Man sollte Timon Karl Kaleytas Heilung genießen. (. . .) eine Komödie im Ton einer Ironie, die höflich bleiben und sich lieber lustig machen als draufhauen will. « Welt am Sonntag

»Natürlich ist es erwartbar, dass das Glück der körperlichen Arbeit nicht von Dauer sein kann. Wie Kaleyta das umsetzt, liest man doch begierig ( ) 5/5 Punkte. « Berliner Zeitung

»Ein glänzender Roman (. . .) Mühelos trägt er den Leser von Szene zu Szene. Und er lässt diesen Leser am Ende mit der erschreckenden Erkenntnis zurück, dass der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wohl auch heute nicht ohne Gewalt zu haben ist. « Deutschlandfunk Büchermarkt

»Spielerisch elegant und ohne jegliche Schwere jongliert Timon mit zeitkritischen Betrachtungen zu Achtsamkeit, Selbstverwirklichung, Entfremdung (. . .) Es macht einfach unheimlich viel Spaß. « Papierstau Podcast

»Vielleicht muss ein zeitgenössischer Sanatoriumsroman genau so aussehen: Eine Irrfahrt durch ausgelöschte Visionen. « NDR Kultur Neue Bücher

»Kaleyta hat einen Sinn für Dramaturgie. Immer wieder findet er Spannungsmomente. Er verdichtet sie im letzten Kapitel « MDR Kultur Unter Büchern

Besprechung vom 15.06.2024

Besprechung vom 15.06.2024

Fangen wir den Morgentau in unseren Netzen

Castorps letzter Winter: Timon Karl Kaleyta schickt einen modern entkräfteten Helden ins Bergsanatorium

Berge altern anders. Jahrmillionen sind für Felsmassive ein Wimpernschlag, hundert Jahre für einen "Zauberberg" nahezu nichts. So wirkt Thomas Manns Gedankengebirge bis heute taufrisch. Es ist die Ironie, die diese monumentale Abschiedszeremonie für die bürgerliche Selbstzufriedenheit so jung hält. Im Jubiläumsjahr nun kreißt und kreißt dieser Überberg, gebiert die ulkigsten Formationen, eine feministisch angestrengte Parodie der Parodie bei Olga Tokarczuk etwa. Auch Heinz Strunk und Norman Ohler legen ihre sicher lesenswerten Fortschreibungen in Kürze vor. Bei Timon Karl Kaleyta hat man es mit einer luftgespiegelten, allerdings arg eingeschrumpften Variante der Vorlage zu tun: ein Zwerg von Berg, der seine Abkunft - bis hinein in den gehobenen Erzählton - dafür umso stolzer vor sich her trägt. Es geht gleich los mit kolossal viel Schnee: "Schon seit Tagen fiel der Schnee ohne Unterlass aus den Wolken, es war einer der kältesten Winter der vergangenen Jahrzehnte."

Kaleytas Held, geplagt von Schlaflosigkeit und Impotenz (sind das die Geißeln unserer Zeit?), sucht auf Anraten seiner Frau das Sanatorium San Vita in der alpinen Abgeschiedenheit der Dolomiten auf. Die Traumlosigkeit des Patienten kontrastiert sofort mit der traumartigen, surrealen Atmosphäre dieses bis ins Berginnere unterkellerten Heilorts unter der Leitung, nein, Herrschaft des allmächtigen Professors Trinkl, einer Koryphäe der ganzheitlichen Naturheilkunde. Die gesamte erste Hälfte des Romans spielt in dieser Edelklinik, deren Achtsamkeitsabsolutismus amüsant karikiert wird. Gerade in der Abwehr der Zudringlichkeiten scheint der Held ansatzweise zu sich zurückzufinden.

Über eine milde Satire geht dies freilich nicht hinaus. Dafür fehlt den Dialogen zwischen dem auf Abschottung, Totalüberwachung und übergriffige Methoden setzenden Heilkundler und dem sich zu Recht gegängelt fühlenden Erzähler die Tiefe. Es ist eben kein zynisch-intellektueller Hofrat Behrens, der uns da begegnet, sondern ein Scharlatan in seiner Maske. Auch die verführerische Patientin Mana wirkt wie eine blasse Wiedergängerin von Thomas Manns Madame Chauchat. Ebenso viel Aufhebens wird zwar um einen Kuss Manas gemacht, doch statt wie die "tatarische" Sirene einen Mynheer Peeperkorn anzuschleppen, der in seiner entleerten Kolonial-Majestät für ein ganzes Zeitalter einsteht, scheint Mana bloß insgeheim mit Trinkl verbündet zu sein; halb Hure, halb Verräterin. Sie fragt gleich: "Lieben Sie ihre Frau eigentlich?" Da zuckt es bereits in den impotenten Lenden.

Dass der egozentrische Erzähler permanent zwischen Begierde und Furcht, zwischen Zutrauen und Verschwörungsdenken changiert, gehört noch zu den interessanteren Ebenen des Buchs. Dass die Behandlung so leicht anschlägt, hingegen nicht. Kaum wird der Erzähler mit sich allein in ein dunkles Zimmer gesperrt oder zum eigenhändigen Abschlachten eines Bären genötigt ("Ihre Frau kann stolz auf sie sein"), kehren die Träume zurück ("ich spürte, dass etwas lange Verdrängtes zurück an die Oberfläche gespült worden war"), und sie enthüllen ein denkbar schlichtes Geheimnis. Schuldig fühlt sich der Held, weil er den Kontakt zu einem guten Jugendfreund trotz dessen Briefen abgebrochen hat. Peinlich war ihm dieser Jesper noch zu Schulzeiten geworden, weil der alles infrage stellte und sich "von nichts und niemandem beherrschen" lassen wollte.

Das führt über eine erzählerisch holprige Zwischenstation in die zweite Hälfte des Romans, in der unser Held diesen Jesper aufsucht, der mit seiner Frau und im Einklang mit der Natur einen wiederum abgeschiedenen Selbstversorgerhof bewirtschaftet: halb Rousseau (oder Thoreau), halb Hermann-Hesse-Figur (in seiner enthusiastischen Freundschaftsliebe), aber auch er mehr dekoratives Imitat als authentischer Charakter.

Der taumelnde Protagonist, der den unverwundbaren Jesper anbetet, möchte nichts lieber, als für immer auf diesem Hof zu bleiben und in nichtentfremdeter Arbeit sein Glück zu finden. Es ist ein Problem, dass die Ironiesignale dieser an sich wenig aufregenden Aussteigerutopie uneindeutig sind. Soll hier nur lustvoll parodiert werden, oder will Kaleyta der angestaubten Konstellation doch einen hermeneutischen Mehrwert abgewinnen, gar auf eine Zeitdiagnose hinaus? Wie auch immer, es wird früh klar, dass die Sache - die Heilung - so bruchlos nicht vonstattengehen kann. Bald schon führen körperliche Beschwerden, Ängste und Neid zum Umschlag der Stimmung auch hier, bis die Situation vollends eskaliert. Auch im Streben nach dem Ideal der Einfachheit lauert das Totalitäre, das Ausmerzen aller Schwächen, sollen wir womöglich erkennen. Das abgeschmackte, aber visuell eindrückliche Finale erweckt endgültig den Eindruck, es mit einem Drehbuch zu tun zu haben.

Das würde auch die narrativ wenig gefüllte, aber sehr bildhaft evozierte Atmosphäre zwischen Lebensgier und Todesschatten erklären, die vage an das zerrissene moderne Individuum in "Der Steppenwolf" oder den romantisch-letalen Narzissmus in "Klingsors letzter Sommer" gemahnt: "Glauben Sie, es war das letzte Mal, dass wir so einen Winter hatten?" Das Pathos kann hier gar nicht groß genug sein. So fangen die beiden Freunde mit Netzen den Morgentau, um dann den Kelch des jeweils anderen zu leeren. Wie die überdeutliche Symbolik (zumal in den Traumszenen) wirken auch die vielen Klopstock-Zitate bedeutungsheischend hineingeworfen, ohne Auswirkung auf das Erzählte zu haben; dabei wäre es leicht gewesen, darüber ins Nachdenken über das Dialektische an der Empfindsamkeit zu kommen. Vor allem aber bleibt das Buch in allen Belangen - Humor, Geist, erzählerische Raffinesse - weit hinter dem "Zauberberg" zurück. Das mag zwar für einen Großteil der deutschen Literatur gelten, aber die arbeitet sich auch nicht so unbescheiden an diesem Vorbild ab. OLIVER JUNGEN

Timon Karl Kaleyta: "Heilung". Roman.

Piper Verlag, München 2024. 206 S., geb.,

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 08.12.2024

Risikobereit, Subtiler Humor

LovelyBooks-Bewertung am 24.10.2024

Das Konzept des Buches hat für mich nicht wirklich funktioniert.