Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

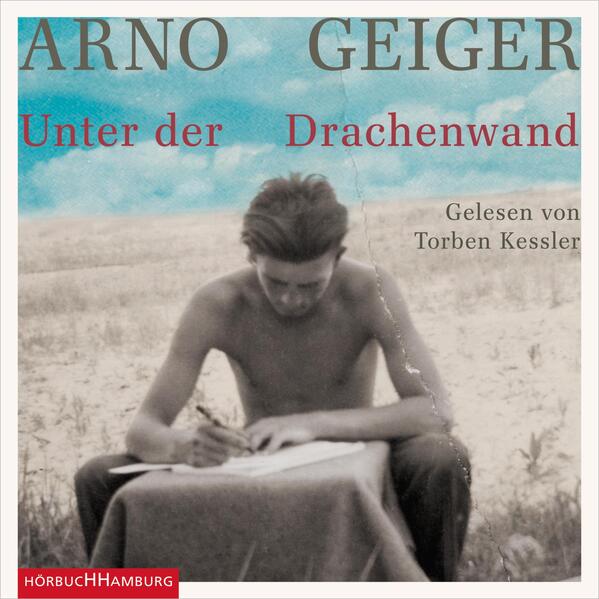

Mondsee, 1944 - Leben und Lieben im Schatten der großen Geschichte

Veit Kolbe verbringt ein paar Monate am Mondsee, unter der Drachenwand, und trifft hier zwei junge Frauen. Doch Veit ist Soldat auf Urlaub, in Russland verwundet. Was Margot und Margarete mit ihm teilen, ist seine Hoffnung, dass irgendwann wieder das Leben beginnt. Es ist 1944, der Weltkrieg verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno Geiger erzählt von Veits Alpträumen, vom »Brasilianer«, der von der Rückkehr nach Rio de Janeiro träumt, von der seltsamen Normalität in diesem Dorf in Österreich - und von der Liebe.

Ein herausragender Roman über den Einzelnen und die Macht der Geschichte, über die Toten und die Überlebenden, über das, was den Menschen und den Krieg ausmacht - gelesen von Torben Kessler.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. Januar 2018

Sprache

deutsch

Auflage

4. Auflage, Ungekürzte Ausgabe

Ausgabe

Ungekürzt

Laufzeit

864 Minuten

Autor/Autorin

Arno Geiger

Sprecher/Sprecherin

Torben Kessler, Michael Quast, Cornelia Niemann, Torsten Flassig

Verlag/Hersteller

Originalsprache

deutsch

Produktart

CD

Audioinhalt

Hörbuch

Gewicht

245 g

Größe (L/B/H)

132/132/27 mm

GTIN

9783957131201

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 14.08.2023

Besser als erwartet. Spiel zur Kriegszeit, aber nicht an der Front.

LovelyBooks-Bewertung am 01.03.2023

Nach etwas zähme Einstieg ein wunderbarer Roman über die Schrecken des Krieges weitab vom Schlachtfeld. Berührend, bedächtig, eindrücklich.