Zustellung: Di, 26.11. - Do, 28.11.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

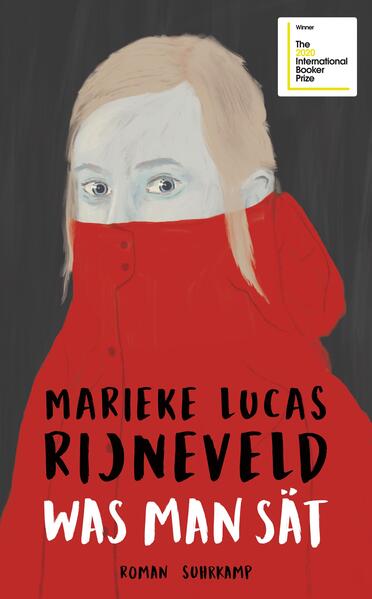

Kurz vor Weihnachten bemerkt die zehnjährige Jas, dass der Vater ihr Kaninchen mästet. Sie ist sich sicher, dass es dem Weihnachtsessen zum Opfer fallen wird. Das darf nicht passieren. Also betet Jas zu Gott, er möge ihren älteren Bruder anstelle des Kaninchens nehmen. Am selben Tag bricht ihr Bruder beim Schlittschuhlaufen ins Eis ein und ertrinkt. Die Familie weiß: Das war eine Strafe Gottes, und alle Familienmitglieder glauben, selbst schuld an der Tragödie zu sein. Jas flieht mit ihrem Bruder Obbe und ihrer Schwester Hanna in das Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein, in eine Welt voll okkulter Spiele und eigener Gesetze, in der die Geschwister immer mehr den eigenen Sehnsüchten und Vorstellungswelten auf die Spur kommen.

Was bedeuten Familie, Glaube, Zusammenhalt? Wie kann man anderen beistehen, wenn man mit den eigenen Dämonen zu kämpfen hat? Lucas Rijneveld hat einen gewagten, einen kräftigen und lebendigen Roman geschrieben, der unsere innersten Gewissheiten hinterfragt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Februar 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

316

Autor/Autorin

Marieke Lucas Rijneveld, Lucas Rijneveld

Übersetzung

Helga Van Beuningen

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

niederländisch

Produktart

kartoniert

Gewicht

296 g

Größe (L/B/H)

187/116/29 mm

ISBN

9783518471654

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Von einer Wucht und Schönheit, wie sie nicht häufig vorkommen.« Claudia Vogt, DER SPIEGEL

» Was man sät [entwickelt] einen so ungeheuren Sog, dass man sich ... fragt, ob [Rijneveld] auch im richtigen Leben so eine Energie verströmt.« Ilka Piepgras, DIE ZEIT

»Selbstbewusst und brutal, dabei weniger beliebig als kontrolliert erzählt, präsentiert Was man sät eine denkwürdig schräge Erzählerfigur und ein bemerkenswertes neues Talent.« Holly Williams, der Freitag

»... ein ungewöhnliches, besonderes Buch. Düster, fast apokalyptisch, anziehend und abstoßend zugleich... Was man sät ist sicher keine aufbauende Lektüre. Aber eine lohnende. « Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Wer gerade schlechte Laune hat, sollte Was man sät lieber nicht lesen, obwohl das Buch auch das muss sofort klargestellt werden jeder lesen sollte, der eine Ahnung davon bekommen möchte, welche Wucht Literatur entfalten kann.« Martin Münzberger, Wilhelmshavener Zeitung

»Rijneveld schreibt die Geschichte dieser Familie, der nichts erspart bleibt, in einem so überbordenden Stil, wie Bruegel seine Winterbilder gemalt hat, wuselnd, unruhig ... « Peter Urban-Halle, Deutschlandfunk Kultur

»Marieke Lucas Rijneveld hat sich einer schwierigeren Aufgabe verschrieben und sie mit Bravour gemeistert: Sie spricht vom Scheitern aller Systeme, die ein Leben Zusammenhalten sollten.« Tageblatt Luxemburg

»Wenige Zeilen genügen der niederländischen Autorin Marieke Lucas Rijneveld in ihrem Debütroman, um ihre Leser mitten in die Lebenswelt einer strenggläubigen Bauersfamilie zu katapultieren.« Heilbronner Stimme

»Der Roman besticht nicht nur durch die glaubhaft dargestellten Menschen, sondern auch durch eine lebhafte, dichte Erzählweise. Und die lebendige Sprache, deren Metaphern aus der bäuerlichen Umgebung stammen und tatsächlich wie aus Jas' zehnjährigem Kindermund klingen, nehmen erst recht für den Roman ein.« Eva Karnofsky, Neue Rhein Zeitung

»Es ist nicht möglich, sich dem rauschhaften Sog zu entziehen und den Roman von Marieke Lucas Rijneveld beiseite zu legen.« Thorsten Schulte, literaturkritik.de

» Was man sät [entwickelt] einen so ungeheuren Sog, dass man sich ... fragt, ob [Rijneveld] auch im richtigen Leben so eine Energie verströmt.« Ilka Piepgras, DIE ZEIT

»Selbstbewusst und brutal, dabei weniger beliebig als kontrolliert erzählt, präsentiert Was man sät eine denkwürdig schräge Erzählerfigur und ein bemerkenswertes neues Talent.« Holly Williams, der Freitag

»... ein ungewöhnliches, besonderes Buch. Düster, fast apokalyptisch, anziehend und abstoßend zugleich... Was man sät ist sicher keine aufbauende Lektüre. Aber eine lohnende. « Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Wer gerade schlechte Laune hat, sollte Was man sät lieber nicht lesen, obwohl das Buch auch das muss sofort klargestellt werden jeder lesen sollte, der eine Ahnung davon bekommen möchte, welche Wucht Literatur entfalten kann.« Martin Münzberger, Wilhelmshavener Zeitung

»Rijneveld schreibt die Geschichte dieser Familie, der nichts erspart bleibt, in einem so überbordenden Stil, wie Bruegel seine Winterbilder gemalt hat, wuselnd, unruhig ... « Peter Urban-Halle, Deutschlandfunk Kultur

»Marieke Lucas Rijneveld hat sich einer schwierigeren Aufgabe verschrieben und sie mit Bravour gemeistert: Sie spricht vom Scheitern aller Systeme, die ein Leben Zusammenhalten sollten.« Tageblatt Luxemburg

»Wenige Zeilen genügen der niederländischen Autorin Marieke Lucas Rijneveld in ihrem Debütroman, um ihre Leser mitten in die Lebenswelt einer strenggläubigen Bauersfamilie zu katapultieren.« Heilbronner Stimme

»Der Roman besticht nicht nur durch die glaubhaft dargestellten Menschen, sondern auch durch eine lebhafte, dichte Erzählweise. Und die lebendige Sprache, deren Metaphern aus der bäuerlichen Umgebung stammen und tatsächlich wie aus Jas' zehnjährigem Kindermund klingen, nehmen erst recht für den Roman ein.« Eva Karnofsky, Neue Rhein Zeitung

»Es ist nicht möglich, sich dem rauschhaften Sog zu entziehen und den Roman von Marieke Lucas Rijneveld beiseite zu legen.« Thorsten Schulte, literaturkritik.de

Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 11.12.2023

Dieser Roman war eine Herausforderung für mich. Trostlos,

schonungslos grausam und ohne Lichtblick. Auf S.190 aufgegeben.

LovelyBooks-Bewertung am 20.06.2023

Nichts für schwache Nerven. Da fehlen mir ein paar Triggerwarnungen. Regt aber definitiv zum Nachdenken an!