Zustellung: Do, 09.01. - Mo, 13.01.25

Versand in 1-2 Wochen

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

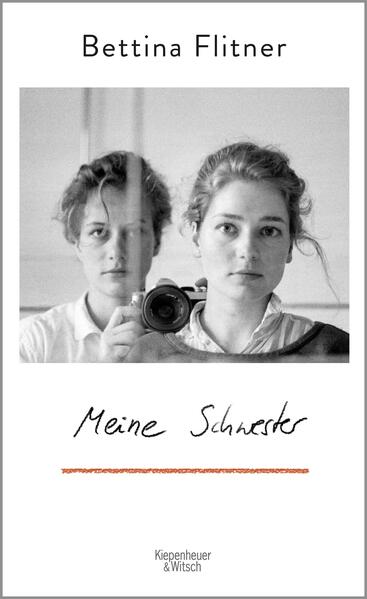

Kann ein Buch einen Lebensschmerz überwinden? Ja.

Als die Fotografin Bettina Flitner vor einigen Jahren vom Suizid ihrer geliebten Schwester erfuhr, waren die ersten Reaktionen Schock, Lähmung und Verzweiflung. Doch dann entschied sie sich zum Erzählen. Das Ergebnis ist ein tief bewegender, meisterhafter Text, ein Buch der Befreiung.

Mit einem an der Fotografie geschulten, unbestechlichen Blick, voller Hingabe, Witz und Traurigkeit erzählt Bettina Flitner die Geschichte einer innigen Geschwisterbeziehung: eine Kindheit der 70er Jahre, die Jahre auf der Waldorfschule, die Erinnerung an die charismatischen Großeltern, darunter ein berühmter Reformpädagoge, der Vater ein Kulturmanager und Exponent des links-liberalen Bildungsbürgertums der alten BRD, ein Jahr in New York, die Ferien auf Capri, die ersten Liebesabenteuer in der Pubertät. Und dann die Risse: die Überforderung der Kinder durch das Leben der Eltern im Zeichen sexueller Libertinage, die Flucht der Mutter in die Depression, die unerfüllbaren Berufserwartungen der Eltern an die Töchter. Bettina Flitners Buch ist ein bewundernswert mutiger Schritt, sich den Gespenstern der gemeinsamen Vergangenheit zu stellen, sich von diesen zu befreien und so den Tod geliebter Menschen verarbeiten zu können. Ein Buch über ein Thema, das für viele Menschen immer noch von Tabus und Schweigen besetzt ist.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

10. Februar 2022

Sprache

deutsch

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

320

Autor/Autorin

Bettina Flitner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

380 g

Größe (L/B/H)

188/124/35 mm

ISBN

9783462002379

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Es ist daher weit mehr als nur ein anrührendes Denkmal, das Bettina Flitner ihrer Schwester mit ihrem Buch gesetzt hat. Die Partnerin von Alice Schwarzer entlarvt auch die Lebenslügen einer ganzen Generation und ihre Folgen gerade für heranwachsende Frauen. « Oliver Pfohlmann, SWR Lesenswert

»Das sehr persönliche Buch Meine Schwester ist das berührende und lesenswerte Resultat einer Erinnerungsarbeit, die anstrengend und befreiend war. Seine Kraft schöpft dieser Text nicht allein aus seinem Ton, der gleichzeitig sachlich und empathisch ist, sondern aus seinem Gegenstand, der Familie. Die rückt in den Mittelpunkt, wenn Flitner mit eminent scharf gestellter Linse in die Vergangenheit blickt. « Thomas Andre, Hamburger Abendblatt

»Bettina Flitner ist tief in die eigene Vergangenheit gestiegen und mit einem eindringlichen Buch wieder herausgekommen. « Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel

»[E]in anrührendes, behutsam in die Geschichte ihrer Familie eintauchendes Erinnerungsbuch [. . .]. Ein einfühlsames, trotz allem auch komisches Memoir , das danach fragt, warum die einen weiterleben (können) und die anderen nicht. « Rainer Moritz, chrismon

»[E]in bewegendes, meisterhaftes Buch der Befreiung [. . .] eine literarische Erinnerung, die zeigt, wie man den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten kann. « Kölner Stadtanzeiger

»Es ist [Flitner] mit diesem bewegenden Buch hervorragend gelungen, sich ihrer Zerrissenheit über Zuneigung und Verpasstes im Zusammenleben mit ihrer geliebten Schwester zu stellen und sich mit dem Schreiben von lähmenden Schuldgefühlen zu befreien. « Giovanna Riolo, Freiburger Nachrichten

»Bettina Flitner ist, auch ohne Kamera, eine scharfe Beobachterin, skizziert Menschen und Situationen mit wenigen Worten, die ins Schwarze treffen. « Kerstin Meier, Kölner Stadt-Anzeiger

»Auf mehr als 300 Seiten erzählt Bettina Flitner von ihrer Schwester, die sich 2018 das Leben genommen hatte so treffend, souverän und stilsicher, dass man gar nicht glauben kann, dass dies ein literarisches Debüt ist. « Kerstin Meier, Kölner Stadt-Anzeiger

»Dass Bettina Flitner eine der spannendsten deutschen Fotografinnen ist, war bekannt. Aber wie sie es schafft, die Fülle eines Lebens mit all seinen Schatten in leuchtende Prosa zu verwandeln, ist eine Entdeckung. « Brigitte Woman

»[Flitner] entfaltet das Lebensunglück der Schwester so eindringlich, dass man atemlos liest, trotz der Betroffenheit. « Marlen Hobrack, Welt Online

»[E]in ergreifendes Buch. « NDR Kultur Kultur à la carte

»Dieses Buch hat alles, was wir uns von einem Buch wünschen: Wucht und Zartheit, Emotion und Intelligenz, Schönes, Schreckliches. Das ganze Leben fächert sich vor uns auf und das in einer Sprache, die immer durscheinend bleibt, fast schwebend, schnörkellos. [. . .] Als Leser folgt man der Geschichte atemlos und legt das Buch am Ende tief berührt zur Seite. « Elke Heidenreich, WDR 4 Bücher

»Es ist das Wunder dieses Buchs, dass Bettina Flitner all das mit feiner Ironie erzählt und dem zunehmend düsteren Hintergrund stets strahlende Miniaturen und hinreißend komische Episoden entlockt. « Tom Wohlfarth, taz

» Meine Schwester ist alles andere als eine Biografie nach Schema F. Dieses Buch hat Charakter, überzeugt mit klugem Erzählen und einer fesselnden Handlung. Die Wichtigkeit, die diesem Werk seitens der Autorin zuteil wurde, ist omnipräsent und auch zwischen den Zeilen spürbar. Es ist ein Buch voller Charme, klugem Witz und bitterer Erkenntnis, ohne dabei depressiv zu sein. Eine klare Empfehlung für jeden Liebhaber detaillierter Familiengeschichten, die bei aller Tragik die richtige Portion Humor nicht vermissen lassen. « Demian Stock, Aachener Zeitung

»Flitner scheut sich nicht vor widersprüchlichen Gefühlen [. . .]. Es entsteht so ein Memoir, das Verletzlichkeit zeigt, ohne ins Pathetische abzudriften. « Der Spiegel

»[E]in bewegendes Buch. « Kölnische Rundschau

»Vor allem aber ist das Buch mitreißend geschrieben, ohne je aufgesetzt emotional zu sein [. . .]. « Andreas Platthaus, FAZ

»Dieses Buch hat Wucht und Zartheit, Emotion und Intelligenz, das Schöne, das Schreckliche, das ganze Leben fächert sich auf, und das in einer Sprache, die immer durchscheinend bleibt, schwebend, wenig Adjektive, es geht schnörkellos klar geradeaus, und der Leser kann nicht aufhören, einer so unsentimental und doch tief berührend erzählten Geschichte zu folgen, von Satz zu Satz [. . .] Bettina Flitner erweist bei aller Empathie als grandios lakonische Erzählerin. « Elke Heidenreich, Süddeutsche Zeitung

»Bettina Flitner ist ein liebevoller, ungeheuer intimer, trauriger und zugleich hoffnungsvoller Text gelungen. Schreibend befreit sie sich von den Fesseln der Vergangenheit und der Trauer. Dass ihr das gelingt, ist eine große Kunst, die weit über das rein Persönliche hinausreicht. « Deutschlandfunk

»Meisterlich erzählt und zutiefst bewegend. « Silvia Feist, myself

»[S]chon auf den ersten Seiten wird klar, was für eine klare Erzählerin Bettina Flitner ist. « Christoph Amend, Zeit Magazin Newsletter

»Das sehr persönliche Buch Meine Schwester ist das berührende und lesenswerte Resultat einer Erinnerungsarbeit, die anstrengend und befreiend war. Seine Kraft schöpft dieser Text nicht allein aus seinem Ton, der gleichzeitig sachlich und empathisch ist, sondern aus seinem Gegenstand, der Familie. Die rückt in den Mittelpunkt, wenn Flitner mit eminent scharf gestellter Linse in die Vergangenheit blickt. « Thomas Andre, Hamburger Abendblatt

»Bettina Flitner ist tief in die eigene Vergangenheit gestiegen und mit einem eindringlichen Buch wieder herausgekommen. « Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel

»[E]in anrührendes, behutsam in die Geschichte ihrer Familie eintauchendes Erinnerungsbuch [. . .]. Ein einfühlsames, trotz allem auch komisches Memoir , das danach fragt, warum die einen weiterleben (können) und die anderen nicht. « Rainer Moritz, chrismon

»[E]in bewegendes, meisterhaftes Buch der Befreiung [. . .] eine literarische Erinnerung, die zeigt, wie man den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten kann. « Kölner Stadtanzeiger

»Es ist [Flitner] mit diesem bewegenden Buch hervorragend gelungen, sich ihrer Zerrissenheit über Zuneigung und Verpasstes im Zusammenleben mit ihrer geliebten Schwester zu stellen und sich mit dem Schreiben von lähmenden Schuldgefühlen zu befreien. « Giovanna Riolo, Freiburger Nachrichten

»Bettina Flitner ist, auch ohne Kamera, eine scharfe Beobachterin, skizziert Menschen und Situationen mit wenigen Worten, die ins Schwarze treffen. « Kerstin Meier, Kölner Stadt-Anzeiger

»Auf mehr als 300 Seiten erzählt Bettina Flitner von ihrer Schwester, die sich 2018 das Leben genommen hatte so treffend, souverän und stilsicher, dass man gar nicht glauben kann, dass dies ein literarisches Debüt ist. « Kerstin Meier, Kölner Stadt-Anzeiger

»Dass Bettina Flitner eine der spannendsten deutschen Fotografinnen ist, war bekannt. Aber wie sie es schafft, die Fülle eines Lebens mit all seinen Schatten in leuchtende Prosa zu verwandeln, ist eine Entdeckung. « Brigitte Woman

»[Flitner] entfaltet das Lebensunglück der Schwester so eindringlich, dass man atemlos liest, trotz der Betroffenheit. « Marlen Hobrack, Welt Online

»[E]in ergreifendes Buch. « NDR Kultur Kultur à la carte

»Dieses Buch hat alles, was wir uns von einem Buch wünschen: Wucht und Zartheit, Emotion und Intelligenz, Schönes, Schreckliches. Das ganze Leben fächert sich vor uns auf und das in einer Sprache, die immer durscheinend bleibt, fast schwebend, schnörkellos. [. . .] Als Leser folgt man der Geschichte atemlos und legt das Buch am Ende tief berührt zur Seite. « Elke Heidenreich, WDR 4 Bücher

»Es ist das Wunder dieses Buchs, dass Bettina Flitner all das mit feiner Ironie erzählt und dem zunehmend düsteren Hintergrund stets strahlende Miniaturen und hinreißend komische Episoden entlockt. « Tom Wohlfarth, taz

» Meine Schwester ist alles andere als eine Biografie nach Schema F. Dieses Buch hat Charakter, überzeugt mit klugem Erzählen und einer fesselnden Handlung. Die Wichtigkeit, die diesem Werk seitens der Autorin zuteil wurde, ist omnipräsent und auch zwischen den Zeilen spürbar. Es ist ein Buch voller Charme, klugem Witz und bitterer Erkenntnis, ohne dabei depressiv zu sein. Eine klare Empfehlung für jeden Liebhaber detaillierter Familiengeschichten, die bei aller Tragik die richtige Portion Humor nicht vermissen lassen. « Demian Stock, Aachener Zeitung

»Flitner scheut sich nicht vor widersprüchlichen Gefühlen [. . .]. Es entsteht so ein Memoir, das Verletzlichkeit zeigt, ohne ins Pathetische abzudriften. « Der Spiegel

»[E]in bewegendes Buch. « Kölnische Rundschau

»Vor allem aber ist das Buch mitreißend geschrieben, ohne je aufgesetzt emotional zu sein [. . .]. « Andreas Platthaus, FAZ

»Dieses Buch hat Wucht und Zartheit, Emotion und Intelligenz, das Schöne, das Schreckliche, das ganze Leben fächert sich auf, und das in einer Sprache, die immer durchscheinend bleibt, schwebend, wenig Adjektive, es geht schnörkellos klar geradeaus, und der Leser kann nicht aufhören, einer so unsentimental und doch tief berührend erzählten Geschichte zu folgen, von Satz zu Satz [. . .] Bettina Flitner erweist bei aller Empathie als grandios lakonische Erzählerin. « Elke Heidenreich, Süddeutsche Zeitung

»Bettina Flitner ist ein liebevoller, ungeheuer intimer, trauriger und zugleich hoffnungsvoller Text gelungen. Schreibend befreit sie sich von den Fesseln der Vergangenheit und der Trauer. Dass ihr das gelingt, ist eine große Kunst, die weit über das rein Persönliche hinausreicht. « Deutschlandfunk

»Meisterlich erzählt und zutiefst bewegend. « Silvia Feist, myself

»[S]chon auf den ersten Seiten wird klar, was für eine klare Erzählerin Bettina Flitner ist. « Christoph Amend, Zeit Magazin Newsletter

Besprechung vom 10.02.2022

Besprechung vom 10.02.2022

Am Tag des Todes

Bettina Flitner erzählt von einem Suizid in der Familie

Die erste Szene dieses Buchs wiederholt sich kurz vor dessen Ende. Ein später Anruf zerstört den schönen Abend, den drei Frauen in Köln miteinander verbringen. Eine von ihnen ist Alice Schwarzer, aber deren Prominenz tut nichts zur Sache. Eine ist aus Wien angereist, ihren Namen werden wir nie erfahren. Und eine ist die Autorin dieses Buchs, Bettina Flitner. Ihre Schwester ist gestorben, hat sich selbst am Vormittag erdrosselt, der Anrufer ist der Schwager. Nach seiner Mitteilung ist nichts mehr wie zuvor.

Das schreibt sich so leicht und ist in der Konsequenz doch so schwer. Bettina Flitner ist Fotografin, eine der besten, die wir haben. Dass sie über ihr Handwerk und was es aussagt, tief nachdenkt, kann man ihren Bilderserien aus mittlerweile mehr als dreißig Jahren ansehen: nominell Reportagefotografie, doch de facto fotografische Psychologie. Flitner arbeitet gerne mit begleitenden Texten, die aus Äußerungen der von ihr Porträtierten während der Aufnahmesituationen bestehen. Ihr neues Buch jedoch hat nur Text - und als einzige Fotografie das Titelbild, natürlich ein eigenes Porträt, vierzig Jahre alt, eines, das über einen Spiegel den Blick auf sich selbst lenkt. Aber vor der damals einundzwanzigjährigen Flitner steht eine zweite junge Frau: die um wenige Jahre ältere Schwester. Zur Entstehungssituation liest man: "Es ist nicht sehr hell hier, und ich stütze die Kamera auf ihrer Schulter ab, damit die Aufnahme nicht verwackelt. Hier ist meine Schwester. Und dahinter bin ich. Wir spiegeln uns im Glas. Ich sehe sie an und sie mich. Das Spiegelbild der anderen. Die Kamera ist auf uns gerichtet. Ich drücke auf den Auslöser. Die Blende öffnet sich. Eine 30stel Sekunde. Eine Ewigkeit."

Keine Ewigkeit. Sondern ein verfliegender Moment, der nur durch das Foto gebannt ist. Doch für Flitner zählen Vor- und Nachgeschichten solcher Momente mehr. Eines von vielen im Buch angesprochenen Fotos, die wir nicht sehen, sah sie selbst beim ersten Besuch in jener Wohnung der Schwester, die später zu deren Todesort werden sollte: eine Aufnahme aus dem Jahr 1970, als die vierköpfige Familie Flitner für sechs Monate in New York gelebt hatte, darauf festgehalten die Mutter und die beiden Töchter. "Meine Schwester hatte das Bild in einen silbernen Rahmen getan. So als wäre es eine schöne Erinnerung. So als wäre die Vergangenheit in dem Bild und nicht die Zukunft. So als wäre die Geschichte abgeschlossen."

Das ist die Schlüsselpassage in Flitners Erinnerungs- und Betrauerungsbuch, das lapidar "Meine Schwester" heißt und keinem Genre explizit zugeordnet wird. Ausgehend vom Augenblick der Todesnachricht, wird rückblickend erzählt: vor allem von der gemeinsamen Kindheit der Schwestern und der scheiternden Ehe der Eltern. Früh ist zu erfahren, dass auch die Mutter sich umgebracht hat, schon 1984. "Natürlich gibt es da eine familiäre Vorbelastung. Das hat eine genetische Komponente", erklärt ein mit Bettina Flitner verwandter Arzt am Tag nach dem Tod der Schwester. "Und entweder man erbt dieses Gen oder nicht." Die Kälte dieser Aussage ist der hochenergetische Antrieb dessen, was das Buch erzählt. Dessen Geschichte ist offen.

Und so erzählt Flitner mit offenem Visier, rücksichtslos gegen sich selbst, von allen Herrlichkeiten und Peinlichkeiten einer Herkunft, die hinter dem für Außenstehende perfekten Bild einer wohlsituierten Familie deren Scheitern versteckte. In jeder von Flitner erlebten engen Konstellation (außer in der mit Alice Schwarzer) lauern Abgründe: das todkranke Nachbarmädchen, die in patriarchalischen Ritualen gefangenen Großelternpaare, die sich wechselseitig betrügenden Eltern, die mit der Pubertät ihre Kleinmädchenideale verratenden Freundinnen. Und selbst im zur gemeinsamen Kinderzeit symbiotischen Verhältnis mit der Schwester ist die Entfremdung unvermeidlich: als die Schwester in ihrem Verhalten der Mutter immer ähnlicher wird. Aber das erkennt Flitner erst zu spät als Warnsignal. Ständig befragt sich die Autorin dazu, was sie hätte merken müssen.

Rahmen ihres Buchs ist der Tag des Todes im März 2017, sind jene vierzehn, fünfzehn Stunden zwischen dem Suizid und dem Anruf in Köln. Fortlaufend rekapituliert Flitner ihren damaligen Tagesablauf, all die Banalitäten, aber auch Gedanken an die Schwester, die nicht ans Telefon geht. Zwischen diesen Bruchstücken eines Schicksalstages stehen die Rückblicke aufs gemeinsame Leben - alle unter dem Zeichen dessen, worauf es hinauslaufen wird. Und gegen Ende sind wir eben wieder bei der Todesnachricht angekommen.

Trotzdem gibt es zuvor grandios komische Schilderungen, etwa die von der frühmorgendlichen Ruhestörung der Eltern, mit der diese sich am spätabends lärmenden Nachbarn rächen, von einer Begegnung mit Hannah Arendt in der New Yorker Zeit, die die neunjährige Bettina Flitner aber weniger faszinierte als eine mit Kermit dem Frosch, und vor allem vom Besuch der beiden erwachsenen Schwester in einem Pariser Kosmetikgeschäft. "Der Körper war auf die verschiedenen Regale verteilt: Es gab Regale für das Gesicht, für die Lippen, die Oberschenkel, den Po, die Zehen, die Fingernägel, die Augen, für die Hände, die Füße. Alles war Anti, alles war dagegen. Anti-rides, Anti-taches, Anti-chute, Anti-age. Gegen Falten, gegen Flecken, gegen Haarausfall, gegen Alter. Gegen trockene Haut, gegen fettige Haare, gegen raue Lippen. Nichts war für etwas. Wenn man alles auf einmal anwendet, dachte ich, ist man nicht mehr da." Und jemand, der all das anwendete, war die Schwester.

So ist das Schreckliche durchschossen vom Witzigen, und im höchstpersönlichen Einzelfall steckt auch ein Soziogramm der bundesrepublikanischen Gesellschaft der Sechziger und Siebziger. Vor allem aber ist das Buch mitreißend geschrieben, ohne aufgesetzt emotional zu sein, und gäbe es nicht einige erstaunliche chronologische Unstimmigkeiten, müsste man es ein perfektes Memoir nennen. Begonnen wurde es in der Anfangszeit der Pandemie, als Bettina Flitner die Isolation zur Neugestaltung ihrer Website nutzen wollte. "Ich klappte meinen Laptop auf, öffnete eine neue Schreibdatei und begann mit dem ersten Satz dieser Aufzeichnungen. Es war einfach der richtige Moment." Es ist auch die richtige Lektüre. ANDREAS PLATTHAUS.

Bettina Flitner: "Meine Schwester".

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022. 315 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

am 12.02.2024

Sehr berührend!

MEINE SCHWESTER

Bettina Flitner

TW: Depression, Suizid

Wir waren zu zweit durch diese Wüste gegangen, meine Schwester und ich. Zu zweit gewandert durch diese erschöpfende Weite. Zu Beginn war der Winkel zwischen unseren Wegen kaum sichtbar, kaum messbar gewesen. Aber er wurde doch größer mit jedem Schritt. Mit jedem Schritt entfernten wir uns mehr voneinander. Meine Schwester wählte die Liebe, ich die Achtung. (S. 176/177)

Abends um 20 Uhr kam der Anruf: Susanne, ihre große Schwester ist tot, sie hat sich im Badezimmer erhängt.

Wie kann das sein? Sie hatten sich doch damals, nach dem Freitod der Mutter geschworen, dem anderen Bescheid zu geben, sollte sich irgendwann auch mal einer von ihnen umbringen wollen.

Vielleicht hatte Susanne auch Bescheid gegeben? Tinas Telefon hatte ja zuvor geklingelt und sie hatte auch den Namen ihrer Schwester auf dem Display gesehen - nur angenommen hatte sie den Anruf nicht. Sie hatte keine Zeit für ihre Schwester - für ein Gespräch das wieder mindestens eine Stunde über ihre Ängste und Depressionen dauern würde.

Und jetzt war es zu spät.

In Rückblicken erfahren wir die Familiengeschichte der Autorin.

Lernen ihre Eltern kennen, die es mit der Aufsichtspflicht nicht immer so ganz genau nehmen und deren Affären wichtiger sind, als den Mädchen ein Abendessen zu kochen.

Treffen die Großeltern, die aus ihren zugewiesenen Rollen der 70er-Jahre nicht ausbrechen können und bei denen man sich entscheiden muss, ob man Liebe oder Achtung bekommen möchte. Doch die Mädchen halten zusammen und sind ein Team, bis sich irgendwas ändert.

Die autobiografische Geschichte von Bettina Flitner hat mich sehr berührt. Ich habe das Buch in 1 Tagen gelesen und konnte es kaum zur Seite legen.

Wunderschöne Sätze haben mich durch diese traurige Geschichte getragen, den Vergleich mit den Raben während der Depressionsschübe der Mutter fand ich wunderschön.

Diverse Male hatte ich Flashbacks - zu schön sind diese kleinen Beschreibungen von Süßigkeiten, Zeitschriften und den typischen Lebenssituationen in den 70er-Jahren.

Fazit:

Ein faszinierendes Buch, das man gelesen haben muss. Traurig und wunderschön.

5/ 5

LovelyBooks-Bewertung am 12.02.2024

¿MEINE SCHWESTERBettina FlitnerTW: Depression, Suizid"Wir waren zu zweit durch diese Wüste gegangen, meine Schwester und ich. Zu zweit gewandert durch diese erschöpfende Weite. Zu Beginn war der Winkel zwischen unseren Wegen kaum sichtbar, kaum messbar gewesen. Aber er wurde doch größer mit jedem Schritt. Mit jedem Schritt entfernten wir uns mehr voneinander. Meine Schwester wählte die Liebe, ich die Achtung". (S. 176/177)Abends um 20 Uhr kam der Anruf: Susanne, ihre große Schwester ist tot, sie hat sich im Badezimmer erhängt. Wie kann das sein? Sie hatten sich doch damals, nach dem Freitod der Mutter geschworen, dem anderen Bescheid zu geben, sollte sich irgendwann auch mal einer von ihnen umbringen wollen. Vielleicht hatte Susanne auch Bescheid gegeben? Tinas Telefon hatte ja zuvor geklingelt und sie hatte auch den Namen ihrer Schwester auf dem Display gesehen - nur angenommen hatte sie den Anruf nicht. Sie hatte keine Zeit für ihre Schwester - für ein Gespräch das wieder mindestens eine Stunde über ihre Ängste und Depressionen dauern würde. Und jetzt war es zu spät.In Rückblicken erfahren wir die Familiengeschichte der Autorin. Lernen ihre Eltern kennen, die es mit der Aufsichtspflicht nicht immer so ganz genau nehmen und deren Affären wichtiger sind, als den Mädchen ein Abendessen zu kochen.Treffen die Großeltern, die aus ihren zugewiesenen Rollen der 70er-Jahre nicht ausbrechen können und bei denen man sich entscheiden muss, ob man Liebe oder Achtung bekommen möchte. Doch die Mädchen halten zusammen und sind ein Team, bis sich irgendwas ändert.Die autobiografische Geschichte von Bettina Flitner hat mich sehr berührt. Ich habe das Buch in 1¿ Tagen gelesen und konnte es kaum zur Seite legen.Wunderschöne Sätze haben mich durch diese traurige Geschichte getragen, den Vergleich mit den Raben während der Depressionsschübe der Mutter fand ich wunderschön.Diverse Male hatte ich Flashbacks - zu schön sind diese kleinen Beschreibungen von Süßigkeiten, Zeitschriften und den typischen Lebenssituationen in den 70er-Jahren.Fazit:Ein faszinierendes Buch, das man gelesen haben muss. Traurig und wunderschön. 5/ 5