Zustellung: Di, 14.01. - Sa, 18.01.25

Versand in 3 Wochen

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Ein Roman über eine Familie am Scheideweg: über Sehnsucht und Geschwisterliebe, über Lügen, Geheimnisse und Rivalität. Der Auftakt zu Jonathan Franzens Opus magnum «Ein Schlüssel zu allen Mythologien» - einer Trilogie über drei Generationen einer Familie aus dem Mittleren Westen und einem der größten literarischen Projekte dieser Zeit.

Es ist der 23. Dezember 1971, und für Chicago sind Turbulenzen vorhergesagt. Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in einer liberalen Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich aus seiner Ehe zu lösen - sofern seine Frau Marion, die ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der Uni mit einer Nachricht nach Hause zurück, die seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird. Clems Schwester Becky, lange Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres Highschool-Jahrgangs, ist in die Musikkultur der Ära ausgeschert, während ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Siebtklässler verkauft, den festen Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder der an einem Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht eine Freiheit, die jeder der anderen zu durchkreuzen droht.

Jonathan Franzen ist berühmt für seine Gegenwartspanoramen mit ihren unvergesslich lebendigen Figuren. Jetzt, in «Crossroads», einer aus mehreren Perspektiven erzählten Geschichte, die sich im Großen und Ganzen an einem einzigen Wintertag entrollt, nimmt er den Leser mit in die Vergangenheit und beschwört eine Welt herauf, die in der heutigen noch nachhallt. Ein Familienroman von beispielloser Kraft und Tiefe, mal komisch, mal zutiefst bewegend und immer spannungsreich: ein fulminantes Werk, in dem Jonathan Franzens Gabe, im Kleinen das Große zu zeigen, in Erscheinung tritt wie nie zuvor.

«Jonathan Franzen ist einer der größten lebenden Schriftsteller, und seine Romane gehören zum Kanon der großen amerikanischen Familien- und Sozialepen.»

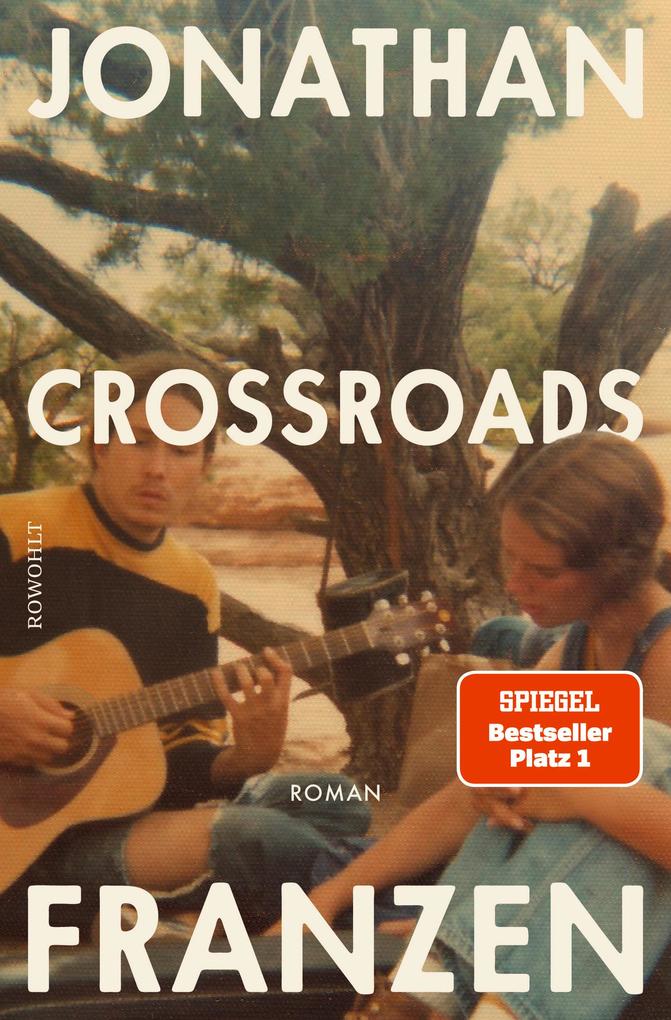

DER SPIEGEL

Produktdetails

Erscheinungsdatum

05. Oktober 2021

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

825

Reihe

Ein Schlüssel zu allen Mythologien / A Key to All Mythologies

Autor/Autorin

Jonathan Franzen

Übersetzung

Bettina Abarbanell

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

968 g

Größe (L/B/H)

225/156/55 mm

ISBN

9783498020088

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

«Crossroads» ist das spirituelle Gegenstück zu «Die Korrekturen». Jonathan Franzen erreicht mit dem als erster Teil einer Trilogie angelegten Familienroman die Spannung, Nuanciertheit und Intensität seines Erfolgsromans und noch mehr Tiefe (. . .). Wie schwer sind Gut und Böse zu durchschauen! Genau deshalb braucht es grosse Romane wie diesen. Martina Läubli, NZZ am Sonntag

Franzen lässt uns tief in die fünf Hauptfiguren hineinsehen, ja hineintauchen. Jede von ihnen stellt sich uns als tiefer, dunkler Schacht dar, in den uns der Autor mit einer starken Lampe ausgerüstet hinabsteigen lässt. (. . .) Diese Brillanz, diese Virtuosität im Grossen und im Detail, ist überwältigend, sie schlägt einen in den Bann und trägt die Spannung über diese mehr als 800 Seiten. Martin Ebel, Tages-Anzeiger

Jonathan Franzen schreibt im 21. Jahrhundert Romane aus dem 19. Jahrhundert, das zeigt sich in diesem neuen, wundervollen, zutiefst menschenfreundlichen, vor schierer Könnerschaft nur so leuchtenden Roman (. . .). Man kommt, wenn man diesen Monolithen von einem Gegenwartsroman liest, aus dem Staunen nicht heraus. Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung

"Crossroads" ist der erste Roman, der die neue, viel diskutierte Empfindsamkeit unserer Zeit, all die Debatten um Identität, um Rassismus und Sexismus, um wokeness und snowflakes, um kulturelle Aneignung und politische Korrektheit in einen großen geschichtlichen Zusammenhang rückt. (. . .) Jonathan Franzen hat einen großen Roman über den Ursprung unserer Gefühle geschrieben. (. . .) Grandios. Adam Soboczynski, Die Zeit

Franzen ist (. . .) einer der souveränsten Erzähler und klügsten Essayisten unserer Zeit, Vogel- und Menschenfreund und nach dem Tod von John Updike und Philip Roth der vielleicht letzte Repräsentant der Great American Novel. (. . .) Crossroads ist sein Meisterstück, ein nahezu perfekter Roman, der das Große und das Kleine, Schwere und Leichte mit beißendem Witz und Scharfsinn, mit komplexen Figuren und lebendigen Dialogen fein ausbalanciert. Der Roman ist das funkelnde Mosaikbild einer vergangenen Epoche. Martin Halter, Badische Zeitung

Es spricht schon sehr für Jonathan Franzens große Schreibkunst, dass er in Worte fassen kann, wie und wodurch jede seiner Figuren geprägt und gefangen ist. (. . .) "Crossroads" ist ein großes bürgerliches Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsepos. Man kann, man soll und wahrscheinlich wird man es auch nicht vor der letzten Seite aus der Hand legen. Alexander Wasner, SWR 2 "Lesenswert"

Jonathan Franzens Crossroads liest sich wie ein Dostojewski für unsere Zeit. (. . .) Jede Seite dieses herrlich uncoolen Romans ist ein kleines Wunder. Christian Bos, Kölner Stadt-Anzeiger

Jonathan Franzens Crossroads ist ein atemberaubend gut geschriebener Familienroman über Moral, Religion und Vergebung. Tobias Wenzel, SWR 2 "Journal am Morgen"

Ein grandioser Erzähler. (. . .) Er kommt in seiner Erzählweise den Figuren so nahe, dass man wie sie denken kann. (. . .) Es stimmt sehr froh, dass dieser Roman noch zwei Fortsetzungen finden wird. Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau

Wie schon lange kein Roman mehr schärft »Crossroads« die vom täglichen Kampf in unserer Social-Media-Welt abgestumpften Sinne für die wesentliche, im weitesten Sinne religiöse (. . .) Frage: ob und wie es gelingen kann, das Böse zu bekämpfen. Philipp Oehmke, Der Spiegel

Franzen lässt uns tief in die fünf Hauptfiguren hineinsehen, ja hineintauchen. Jede von ihnen stellt sich uns als tiefer, dunkler Schacht dar, in den uns der Autor mit einer starken Lampe ausgerüstet hinabsteigen lässt. (. . .) Diese Brillanz, diese Virtuosität im Grossen und im Detail, ist überwältigend, sie schlägt einen in den Bann und trägt die Spannung über diese mehr als 800 Seiten. Martin Ebel, Tages-Anzeiger

Jonathan Franzen schreibt im 21. Jahrhundert Romane aus dem 19. Jahrhundert, das zeigt sich in diesem neuen, wundervollen, zutiefst menschenfreundlichen, vor schierer Könnerschaft nur so leuchtenden Roman (. . .). Man kommt, wenn man diesen Monolithen von einem Gegenwartsroman liest, aus dem Staunen nicht heraus. Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung

"Crossroads" ist der erste Roman, der die neue, viel diskutierte Empfindsamkeit unserer Zeit, all die Debatten um Identität, um Rassismus und Sexismus, um wokeness und snowflakes, um kulturelle Aneignung und politische Korrektheit in einen großen geschichtlichen Zusammenhang rückt. (. . .) Jonathan Franzen hat einen großen Roman über den Ursprung unserer Gefühle geschrieben. (. . .) Grandios. Adam Soboczynski, Die Zeit

Franzen ist (. . .) einer der souveränsten Erzähler und klügsten Essayisten unserer Zeit, Vogel- und Menschenfreund und nach dem Tod von John Updike und Philip Roth der vielleicht letzte Repräsentant der Great American Novel. (. . .) Crossroads ist sein Meisterstück, ein nahezu perfekter Roman, der das Große und das Kleine, Schwere und Leichte mit beißendem Witz und Scharfsinn, mit komplexen Figuren und lebendigen Dialogen fein ausbalanciert. Der Roman ist das funkelnde Mosaikbild einer vergangenen Epoche. Martin Halter, Badische Zeitung

Es spricht schon sehr für Jonathan Franzens große Schreibkunst, dass er in Worte fassen kann, wie und wodurch jede seiner Figuren geprägt und gefangen ist. (. . .) "Crossroads" ist ein großes bürgerliches Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsepos. Man kann, man soll und wahrscheinlich wird man es auch nicht vor der letzten Seite aus der Hand legen. Alexander Wasner, SWR 2 "Lesenswert"

Jonathan Franzens Crossroads liest sich wie ein Dostojewski für unsere Zeit. (. . .) Jede Seite dieses herrlich uncoolen Romans ist ein kleines Wunder. Christian Bos, Kölner Stadt-Anzeiger

Jonathan Franzens Crossroads ist ein atemberaubend gut geschriebener Familienroman über Moral, Religion und Vergebung. Tobias Wenzel, SWR 2 "Journal am Morgen"

Ein grandioser Erzähler. (. . .) Er kommt in seiner Erzählweise den Figuren so nahe, dass man wie sie denken kann. (. . .) Es stimmt sehr froh, dass dieser Roman noch zwei Fortsetzungen finden wird. Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau

Wie schon lange kein Roman mehr schärft »Crossroads« die vom täglichen Kampf in unserer Social-Media-Welt abgestumpften Sinne für die wesentliche, im weitesten Sinne religiöse (. . .) Frage: ob und wie es gelingen kann, das Böse zu bekämpfen. Philipp Oehmke, Der Spiegel

Besprechung vom 02.10.2021

Besprechung vom 02.10.2021

Der Überwältiger

Seit seinem Bestseller "Die Korrekturen" hat Jonathan Franzen dem Familienroman eine breite Schneise geschlagen. Durch "Crossroads", sein neuestes Werk, kann man ebenso locker hindurchspazieren. Aber es liegt auch viel totes Holz herum.

Von Paul Ingendaay

Jonathan Franzen hat in zwanzig Jahren eine erstaunliche Leistung vollbracht: Er hat nicht nur mit "Die Korrekturen", erschienen in den Tagen um 9/11, einen Weltbestseller geschrieben, sondern die Generationensaga zu manchmal grellen, öfter schwermütigen Tragikomödien der dysfunktionalen amerikanischen Kernfamilie umgerüstet. Dahinter verbirgt sich der Angriff eines einzigen Mannes auf Klischees der Romanästhetik - und die entschlossene Umwertung unseres Verständnisses von "ernster" und "unterhaltender" Literatur.

Denn Franzen, so hat er in mehreren Essays bekannt, gehörte selbst mal dazu: zur Fraktion derer, die das gut gemachte Kunstwerk auch gegen jene verteidigten, die zu ungebildet waren, es zu lesen, oder zu müde nach einem langen Tag im Büro. In entwaffnend ehrlichen Sätzen hat der 1959 geborene Autor bekannt, seine erste Ehe mit einer Schriftstellerin habe ihn in ein isoliertes Kunstjüngertum geführt und ihn beständig hadern lassen, wie eine durchs Fernsehen verblödete Gesellschaft ausgerechnet durch Romane erreicht werden könne.

Dann, nach zwei eigenen Romanen, die von der Kritik gewürdigt, aber kaum verkauft wurden, änderte Franzen seinen Zugriff: Mit den "Korrekturen" verband er realistisches Erzählen, psychologischen Scharfsinn, derbe Komik, Hohes, Tiefes und Mittleres. Seitdem bekommt man in seinen Romanen komplexe Arrangements, die erst in der Breite entzifferbar werden, viel Missgeschick, verunglückte Aufbrüche, verdorrte Hoffnungen, Sex (von gierig bis verhuscht), Drugs & Rock 'n' Roll sowie die Weltsicht eines gnädigen Erzählers, der seinen Lesern immer das Gefühl gibt, sie säßen in seinem Boot. Er glaube nicht daran, dass der heutige Roman etwas zu "lehren" habe, hat Franzen geschrieben, und seine Polemik gegen die Entwirklichung der Welt durch das Internet zeigt, wo er die dunklen Mächte der Moderne sieht; ganz sicher aber glaubt er daran, dass seine Bücher unsere Gegenwart ausdrücken können. Und seine Leser - lachend, grübelnd, heulend - haben daran teil.

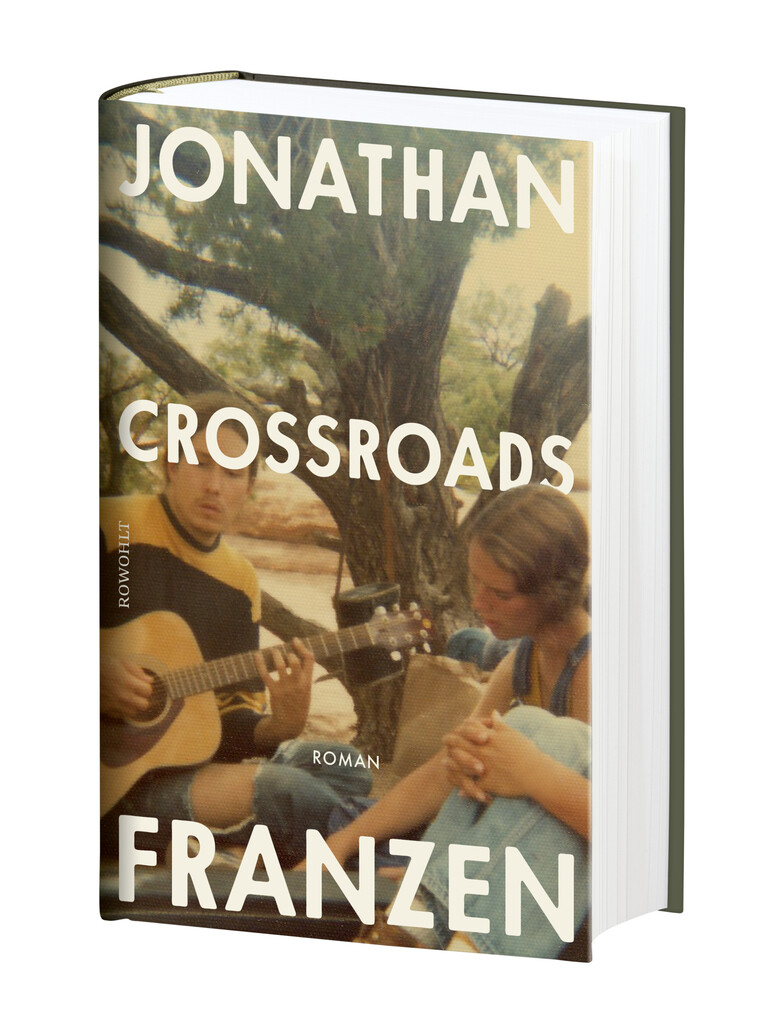

Sein neuer Roman "Crossroads", jetzt erschienen bei Rowohlt (832 S., geb., 28,-Euro), ist als Auftakt einer Trilogie namens "Ein Schlüssel zu allen Mythologien" gedacht. Wir sollten uns also auf den Aufstieg zum Gipfel eines Lebenswerks einstellen, das die Zweitausend-Seiten-Marke reißt. Der Titel "Crossroads" bezieht sich sowohl auf einen alten Blues-Song als auch auf die Wegkreuzungen, an denen die Hauptfiguren schwerwiegende moralische Entscheidungen zu treffen haben. "Wegkreuzungen", das wäre als deutscher Titel natürlich nicht gegangen. Es hätte verdächtig nach Pfarrnachmittag aus den Siebzigern geklungen, denn "Crossroads", man sagt es nicht gern, ist wirklich nur der Name einer kirchlichen Jugendgruppe, deren Mitglieder einander vertrauensvoll den Kopf auf den Bauch legen, keine inneren Blockaden mehr haben wollen und so weiter: Achtsamkeit avant la lettre.

Das Personal ist klassischer Franzen. Der Pfarrer Russ Hildebrandt, der in seiner reformierten Kirche in einem Vorort von Chicago nur die zweite Geige spielt und sich mit seinem jüngeren Kollegen verkracht hat, versucht in spektakulärer Unbeholfenheit, eine junge Witwe seiner Gemeinde anzugraben, während seine verblühte Frau Marion ahnt, was da läuft, aber ihre eigenen Geheimnisse hat. Clem, der Älteste, ist längst auf der Uni, verlässt aber seine Freundin und will sich freiwillig zum Vietnam-Krieg melden, weil er als weißer Student keine Privilegien genießen will, die Schwarzen verwehrt bleiben. Vier Jahre unter ihm: die hübsche Becky, die in einer anrührenden Szene "Jesus findet", wie man in Amerika sagt, während der fünfzehnjährige Perry, den sein Intelligenzquotient von 160 in üble Probleme bringt, mit Drogen, Manien und Depressionen zu kämpfen hat. Genial ist Franzens Einfall, den Kleinsten, den neunjährigen Judson, nur als Schattenfigur durchs Buch zu schieben und ihm keine eigene Perspektive zu geben. Judson ist einer, der viel mitkriegt, aber wenig sagt.

Dass es hier und da Déjà-vu-Erlebnisse gibt, ist nicht weiter erstaunlich. Ein Provinz-Setting wie New Prospect, Illinois, mit der Pirsig Avenue und ein paar öden Straßen ist der ideale Leerraum, in dem die Figuren ihren eigenen Dämonen begegnen. Darin erinnern die Hildebrandts an die Lamberts in den "Korrekturen" (2001) und die Berglunds in "Freiheit" (2010). Auf die eine oder andere Weise liegen alle mit sich selbst, aber auch mit fast allen anderen im Clinch. Im ersten Drittel (Marion) und im letzten Drittel des Romans (Russ) erfahren wir in langen Rückblenden die Vorgeschichten des Elternpaars. Marions Weg als junge Frau ist ein ziemlicher Schocker, mit Abtreibung, Sanatorium und langem seelischen Leiden - aus dem sie der unerfahrene Russ stolz herausführt, ohne zu ahnen, dass dem Paar die sprachlose Austrocknung bevorsteht.

Diese strategisch platzierten Binnengeschichten, fast eigene kleine Bücher, sind das Beste an Franzens Roman. Er verurteilt nicht die rigiden Moralvorstellungen, die der jüngeren Generation wie Blei an den Füßen hingen, sondern bezeichnet sie; er schildert die Siebziger als Zeit der Liberalisierung und großer tektonischer Verschiebungen in einer heterogenen Gesellschaft, weigert sich aber ebenso, die Folgen dieser Brüche zu übersehen. Franzens große Stärke sind emblematische Szenen von wenigen Seiten, die einem als Leser ewig im Gedächtnis bleiben, darunter eine Fußwaschung, die uns zeigt, dass in der äußersten Demut die größte Überheblichkeit liegen kann (und umgekehrt). In der Begegnung des jungen Russ Hildebrandt mit den Navajos in Arizona, seinem vorurteilslosen Interesse und seinem Engagement führt uns der Autor in eine Zeit vor allen Identitätsdebatten und "Culture Wars" zurück, und plötzlich erscheint unsere eigene Zeit, ein halbes Jahrhundert später, so relativ wie alles, was aus größerer Entfernung betrachtet wird.

Ist das interessant? Sehr! Und gut geschrieben? Nicht immer. Sieht man sich die Dialoge genauer an, schauen viele von ihnen glasig zurück: Sie sind oft zu lang und illustrieren manchmal nur, was der Autor uns vorher schon erzählt hat. Besonders den Patzigkeiten zwischen Eltern und Kindern hätte Verdichtung gutgetan. Dasselbe ließe sich von mancher Beschreibung sagen, durch die Franzens Welt entsteht: Wenn ein Bus Verspätung hat, serviert der Autor uns zwölf Zeilen Lautsprecherdurchsage. Franzen überschüttet seine Leser mit Gegenständen, zählt Figuren und ihre Kleidung auf, malt fieberhaft an seinem Kolossalgemälde, als hätte er Angst, es könnte zu klein geraten, und wenn es an die Gedanken seiner Protagonisten geht, kommt die Wortmaschine aus dem Stampfen gar nicht mehr heraus.

So zum Beispiel stellt sich der fünfzehnjährige Perry Hildebrandt auf dem Weg zum Haus seines Kumpels, um Drogen zu erbetteln, die bevorstehenden Freuden vor: "Es würde ja wohl erlaubt sein, sich mal richtig zuzudröhnen, und sei es nur an diesem Abend. Er freute sich schon auf Joint um Joint in der zuverlässigen Abgeschiedenheit des Roder'schen Schwimmbadschuppens, spürte schon den bewusst herbeigeführten gewaltigen Exzess, konnte die alles Zukünftige verbannende Benebelung kaum erwarten, und der Ständer, den er von alledem bekam, wurde noch härter, als er sich vorstellte, mit welcher Lust er sich ihm, extrem bekifft, in dem Badezimmer widmen würde, das Roder sich mit seiner mageren, keine BHs tragenden Schwester Annette teilte, wenn sie vom College zu Hause war."

Natürlich ist das in gewisser Weise Rollenprosa; der Erzähler spricht durch das Bewusstsein seiner Figur. Aber es ist auch fürchterlich gestapelt, eins aufs andere, und die "keine BHs tragende Schwester" spielt im Roman nicht die geringste Rolle. Möglich auch, dass die erfahrene Übersetzerin Bettina Abarbanell ebenso in Zeitdruck geriet wie das Lektorat, denn der neue Franzen muss die wichtigsten Weltmärkte auf einen Schlag treffen wie der neue Bond.

Für die Textur selbst - teigig und grau, oft mit einer forcierten Witzigkeit, die an Schülerparodien von hohem Stil erinnert - ist die Übersetzerin jedoch nicht verantwortlich. "Er drückte ihren zarten Kopf an seine Brust, und in seinen langen Unterhosen manifestierte sich das Testosteron." Im Ernst? "Er schlich aus dem Bett, sich seiner selbst in der Dunkelheit des Pfarrhauses umso deutlicher bewusst, und stattete dem Bad einen onanistischen Besuch ab." Wir sprechen von einem jungen Mann. Wenige Zeilen später: "Das Bild von Marions taufeuchten dunklen Augen, ihrem zum Küssen reizenden Mund, ihrer schmalen Taille, ihrem schlanken Hals und den feingliedrigen Handgelenken war wie eine riesige, niemals ruhende Hornisse in die zuvor keusche Kammer seines Herzens geschwirrt." Gütiger! Man liest das so weg, was bleibt einem bei 830 Seiten auch übrig? Aber wer diesen garantiert poesiefreien Stil nachschmecken wollte, hätte nur Sand zwischen den Zähnen.

Schlimmer wird es, wenn konkret von Gefühlen die Rede ist, da greift Franzen nach der abgedroschensten Formulierung. Hier etwa ärgert sich die junge Becky über ihren älteren Bruder Clem: "Er schien sie für sein Eigentum zu halten. Sie kochte vor stummer Wut." Zwei Seiten später: "Blanker Hass durchströmte sie." Noch einmal zwei Seiten weiter: "Ihr Hass erreichte eine neue Dimension - Clem kam ihr regelrecht böse vor." Später, trotz Gottesdienst, "kochte das krankmachende Gefühl wieder in ihr hoch". Vielleicht hält sich der weltberühmte Autor inzwischen ja den Lektor vom Leib. Ein einziger Blick in die "Korrekturen" zeigt, was er eingebüßt hat.

Nun ist Romankunst kein Schönschreibwettbewerb, und gerade die realistische Erzählliteratur des neunzehnten Jahrhunderts, auf die Franzen sich gern beruft, konnte gut mit ein paar Klecksen auf der fleckigen Großleinwand leben. Henry James hat über den oft verspotteten Viktorianer Anthony Trollope gesagt, dessen immer gleich ausstaffierte fiktionale Welten seien genau das, was im Kunstgedächtnis der Nachwelt überlebe. Und so ist es gekommen. Denn wir brauchen nun einmal Erzählungen, auch wenn wir von den führenden Romanciers keine Heilsbotschaften mehr erwarten. Nur unterhaltsam müssen sie sein, am besten so gemütlich wie ausgelatschte Hausschuhe. So könnte man mit einigem Recht behaupten, Franzens Form des Großromans - ein weltweites publishing event, ein Ziegelstein, der in zahllose Buchhandlungen geschleppt wird und von dort in die Haushalte seiner Leser wandert - rege die lesende Mittelklasse zu Diskussionen an, die sie andernfalls niemals führen würde. Ziel erreicht.

Und das sollte man ihm gutschreiben. Der Autor schärft unser Empfinden für die eigene Zeitgenossenschaft. Er provoziert uns, wie er es in der Vergangenheit mit Umweltfragen oder dem Artenschutz getan hat, ohne öffentliche Prügel zu fürchten, und in seinem neuen Buch lädt er sich eine Last auf, die wenige in der westlichen Welt überhaupt noch tragen wollen: Glauben und Religiosität. Schuld, Vergebung, Bekehrung. Da sein Roman vor fünfzig Jahren spielt, schließt sich die Frage an: Haben wir nicht etwas vergessen, als wir die Metaphysik als Frömmelei abtaten und im Gegenwartsroman nicht mehr sehen wollten? Vielleicht sollten wir Graham Greene noch einmal lesen. Oder dem kürzlich verstorbenen polnischen Dichter Adam Zagajewski zuhören, der in der Jenseitslosigkeit der modernen Kunst einen Verlust gesehen hat. So greifen wir zu Franzens "Crossroads", dessen kostbarste Güter in einer ollen Pferdedecke auf einem Handkarren liegen, und rumpeln mit ihm über die Wege der Provinz, der Zukunft entgegen.

Siehe auch Seite 9.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 16.11.2024

Das echte Leben ohne Ironie - jede der Figuren findet ihr eigenes Unglück oder steckt schon mittendrinnen. Großartiger Roman!

Die 1970er in einem Vorort von Chicago, aber nicht die "wilden 70er", denn Franzen erzählt die Geschichte der Pfarrersfamilie Hildebrandt, und jede seiner Figuren findet ihr eigenes Unglück im echten, völlig un-ironischen Leben ohne Social Media und Filter.Vater Russ ist Gemeindepfarrer in der Midlife-Crisis. Ein jüngerer Seelsorger wurde ihm zur Seite gestellt. Der gründet die Jugendorganisation "Crossroads", in der Religion/Gott auf alternativen Wegen erfahren werden soll und läuft dem "altmodischen" Russ schnell den Rang ab. Diese erlebte Erniedrigung schlägt sich rasch auf sein Privat-, d.h. sein Familienleben nieder. Auch seine Frau Marion, die hinter den Kulissen seine Predigten schreibt (natürlich geht es zeittypisch viel um Pazifismus), kämpft ebenfalls mit den Zeichen der Zeit und vor allem mit ihrem Übergewicht. Russ wendet sich einer jungen Witwe zu, die vier Kinder der Familie entwachsen unbemerkt dem spießigen Alltag der Familie und steuern ihren eigenen unglücklichen Schicksalen entgegen. Hier werden Themen wie unter anderem Patriotismus (v.a. durch den Vietnamkrieg) und Loyalität gegenüber den Eltern an individuellen Figuren thematisiert. Obwohl die Hildebrandts natürlich irgendwie wie der Prototyp der spießeigen weißen Vorortfamilie wirken - ohne den leisesten Hauch in zu Konzepten wie Diversität - beschreibt Franzen ein sehr authentisches und unironisches Bild einer Familie mit echten Problemen über die der Autor sich an keinem Punkt lustig zu machen scheint, obwohl man selbst das eine oder andere mal verführt ist: Der mittelalte Pfarrer buhlt bei der attraktiven, jungen Witwe! Die Busfahrt nach Arizona ins Reservat!Kurz: Es wirkt wie aus einer anderen Zeit (... immerhin ist es die Zeit vor dem Internet ...) sicherlich weiter weg als die 1970er tatsächlich sind. Man sollte sich für diesen Roman Zeit nehmen, nicht nur, weil er so umfangreich ist.

LovelyBooks-Bewertung am 20.06.2024

Großartig! Über die Geschichte einer amerikanischen Familie zu den Ursprüngen von Schuld, Erlösung, Mythos und Religion. Besser geht nicht!