Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

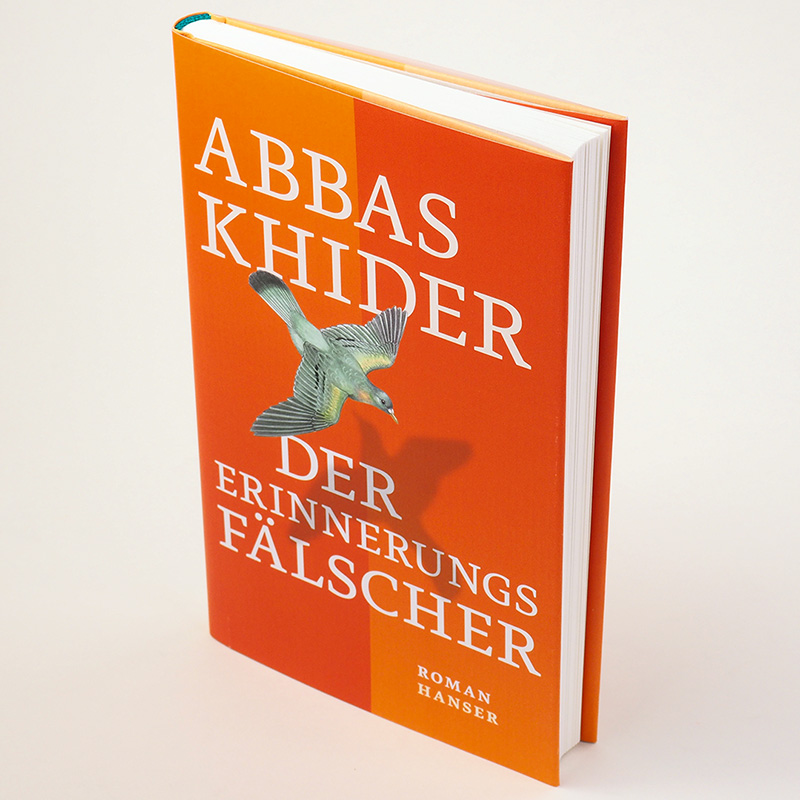

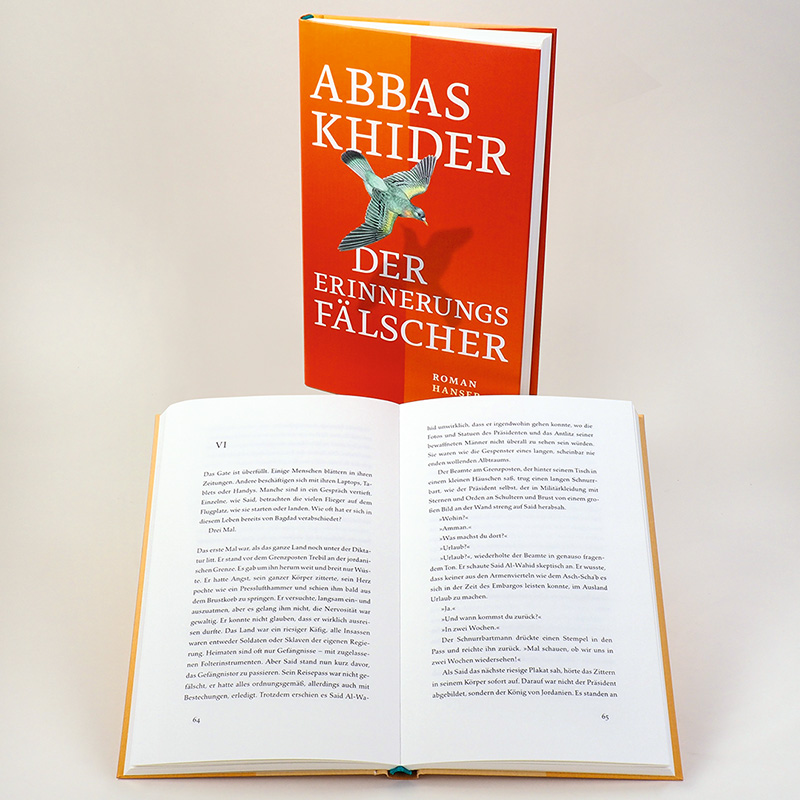

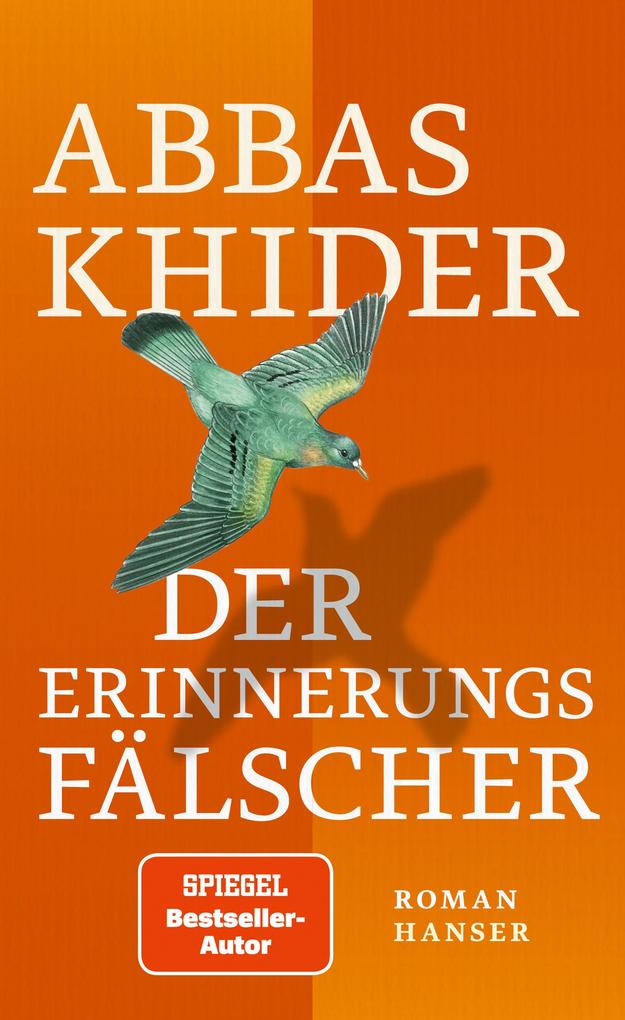

"Abbas Khider schreibt mit einer einzigartigen Mischung aus Gedankentiefe, genauer Beobachtung und Leichtigkeit." ARD tttSaid Al-Wahid hat seinen Reisepass überall dabei, auch wenn er in Berlin-Neukölln nur in den Supermarkt geht. Als er eines Tages die Nachricht erhält, seine Mutter liege im Sterben, reist er zum ersten Mal seit Jahren in das Land seiner Herkunft. Je näher er seiner in Bagdad verbliebenen Familie kommt, desto tiefer gehen die Erinnerungen zurück, an die Jahre des Ankommens in Deutschland, an die monatelange Flucht und schließlich an die Kindheit im Irak. Welche Erinnerungen fehlen, welche sind erfunden und welche verfälscht? Said weiß es nicht. Es ist seine Rettung bis heute. Eine Lebensgeschichte von enormer Wucht. In diesem bewegenden und poetischen Roman liegt der Klang eines ganzen Lebens.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. Januar 2022

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

125

Autor/Autorin

Abbas Khider

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

228 g

Größe (L/B/H)

205/128/18 mm

ISBN

9783446272743

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Intensiv und gut, wie sowieso alles, was Khider schreibt." Ronya Othmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10. 07. 22

"So viele der kurzen Erinnerungen ließen sich zu ganzen Novellen ausbauen, rauben einem den Atem. Und dennoch ist der Roman erstaunlich eingängig und lesbar. Das mehrschichtige Ineinander spiegelt das Hauptthema auch formal wider: wie lückenhaft, erfunden, heilend, verletzend, verdrängt Erinnerungen sein mögen." Pascal Fischer, SWR2 lesenswert, 13. 03. 22

Khiders Erzählton macht ihn tatsächlich zu etwas Besonderem in der deutschen Literatur: Nicht klagend, sondern kraftvoll, nicht deprimiert, sondern schnörkellos, sarkastisch, selbstbewusst. Das schmale Buch wirkt auch deshalb so nachhaltig, weil es im Leser weiterarbeitet. Irmtraud Gutschke, Der Freitag, 10. 03. 22

"Das ist die große Kunst von Khider, 'Der Erinnerungsfälscher' spielt nicht nur mit Wahrheit und Erzählung, Dichtung und Realität, sondern ebenso geschickt mit Erwartungen des Lesenden." Thomas Winkler, Die Tageszeitung, 01. 03. 22

"Ein Roman, der die Kraft der Literatur feiert." Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau, 02. 02. 22

"Abbas Khider gelingt in diesem schmalen Buch das Kunststück, spürbar werden zu lassen, wie tief Krieg, Folter und Verlust einen Menschen prägen und wie absurd und lustig das Leben trotz allem oder gerade deshalb sein kann Ein wunderbar intensiver und auf vielen Ebenen ergreifender und trotz oder wegen all dem Schmerz, der sich wie ein Grundton durch den Text zieht, ein zutiefst lebensbejahender und tröstlicher Roman." Andrea Gerk, WDR3 Lesestoff, 12. 01. 2022

"Mit seinem neuen Roman beweist Abbas Khider wieder einmal, dass er einer der besten deutschen Schriftsteller ist. Er schreibt klar und knapp und wechselt immer wieder in niemals süße, mitreißende und starke Poesie ein Universalist mit angsteinflößendem Talent." Anna Prizkau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 30. 01. 22

"Wo andere Schriftsteller mit dem Kunstgriff eines unzuverlässigen Erzählers arbeiten, um dessen Bericht in Distanz zu rücken, stellt Abbas Khider mit seinem Said Al-Wahid distanziert eine Figur der Selbstzweifel vor. Die Puzzleteile ihrer Erinnerung kommen dem Leser dennoch eindrucksvoll nahe." Fridtjof Küchemann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 01. 22

"Ein schmales Buch und ein großer Schritt in einem Werk, das sich aus den Krakenarmen der Erinnerung befreit, um andere Geschichten zu erfinden." Meike Feßmann, Deutschlandfunk Kultur, 27. 01. 22

"Ein ernster und zugleich gewitzter Roman, schlicht in der Form, tief in der Wirkung. Ein berückendes Stück deutsche Gegenwartsliteratur aus ungewöhnlicher Perspektive." Carsten Hueck, Deutschlandfunk Büchermarkt, 24. 01. 22

Abbas Khider schreibt mit einer einzigartigen Mischung aus Gedankentiefe, genauer Beobachtung und Leichtigkeit. ARD ttt, 23. 01. 22

"Der Roman enthält alles, was Khiders Bücher auszeichnet, den Wechsel von einem direkten, fast dokumentarischen Stil zu poetischen Passagen, Themen wie die Hölle des Einwanderungsrechts, Ausflüge in die irakische Geschichte und deutschen Alltagsrassismus." Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, 23. 01. 2022

"So viele der kurzen Erinnerungen ließen sich zu ganzen Novellen ausbauen, rauben einem den Atem. Und dennoch ist der Roman erstaunlich eingängig und lesbar. Das mehrschichtige Ineinander spiegelt das Hauptthema auch formal wider: wie lückenhaft, erfunden, heilend, verletzend, verdrängt Erinnerungen sein mögen." Pascal Fischer, SWR2 lesenswert, 13. 03. 22

Khiders Erzählton macht ihn tatsächlich zu etwas Besonderem in der deutschen Literatur: Nicht klagend, sondern kraftvoll, nicht deprimiert, sondern schnörkellos, sarkastisch, selbstbewusst. Das schmale Buch wirkt auch deshalb so nachhaltig, weil es im Leser weiterarbeitet. Irmtraud Gutschke, Der Freitag, 10. 03. 22

"Das ist die große Kunst von Khider, 'Der Erinnerungsfälscher' spielt nicht nur mit Wahrheit und Erzählung, Dichtung und Realität, sondern ebenso geschickt mit Erwartungen des Lesenden." Thomas Winkler, Die Tageszeitung, 01. 03. 22

"Ein Roman, der die Kraft der Literatur feiert." Cornelia Geißler, Frankfurter Rundschau, 02. 02. 22

"Abbas Khider gelingt in diesem schmalen Buch das Kunststück, spürbar werden zu lassen, wie tief Krieg, Folter und Verlust einen Menschen prägen und wie absurd und lustig das Leben trotz allem oder gerade deshalb sein kann Ein wunderbar intensiver und auf vielen Ebenen ergreifender und trotz oder wegen all dem Schmerz, der sich wie ein Grundton durch den Text zieht, ein zutiefst lebensbejahender und tröstlicher Roman." Andrea Gerk, WDR3 Lesestoff, 12. 01. 2022

"Mit seinem neuen Roman beweist Abbas Khider wieder einmal, dass er einer der besten deutschen Schriftsteller ist. Er schreibt klar und knapp und wechselt immer wieder in niemals süße, mitreißende und starke Poesie ein Universalist mit angsteinflößendem Talent." Anna Prizkau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 30. 01. 22

"Wo andere Schriftsteller mit dem Kunstgriff eines unzuverlässigen Erzählers arbeiten, um dessen Bericht in Distanz zu rücken, stellt Abbas Khider mit seinem Said Al-Wahid distanziert eine Figur der Selbstzweifel vor. Die Puzzleteile ihrer Erinnerung kommen dem Leser dennoch eindrucksvoll nahe." Fridtjof Küchemann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 01. 22

"Ein schmales Buch und ein großer Schritt in einem Werk, das sich aus den Krakenarmen der Erinnerung befreit, um andere Geschichten zu erfinden." Meike Feßmann, Deutschlandfunk Kultur, 27. 01. 22

"Ein ernster und zugleich gewitzter Roman, schlicht in der Form, tief in der Wirkung. Ein berückendes Stück deutsche Gegenwartsliteratur aus ungewöhnlicher Perspektive." Carsten Hueck, Deutschlandfunk Büchermarkt, 24. 01. 22

Abbas Khider schreibt mit einer einzigartigen Mischung aus Gedankentiefe, genauer Beobachtung und Leichtigkeit. ARD ttt, 23. 01. 22

"Der Roman enthält alles, was Khiders Bücher auszeichnet, den Wechsel von einem direkten, fast dokumentarischen Stil zu poetischen Passagen, Themen wie die Hölle des Einwanderungsrechts, Ausflüge in die irakische Geschichte und deutschen Alltagsrassismus." Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, 23. 01. 2022

Besprechung vom 27.01.2022

Besprechung vom 27.01.2022

All diese Minenfelder im eigenen Kopf

Im neuen Roman "Der Erinnerungsfälscher" erzählt Abbas Khider von der Reise eines Geflüchteten aus Berlin ans Sterbebett seiner Mutter nach Bagdad.

Was heißt es, den eigenen Erinnerungen nicht mehr ganz trauen zu können? Was heißt es für einen, der vor Jahren aus seiner Heimat flüchten musste und sie eigentlich nur in seinem Gedächtnis unkompliziert wieder betreten kann? Was für einen Schriftsteller, der in seinem Schreiben aus dem Erlebten schöpft, der zumindest bewusst darüber verfügen können muss, was er selbst erlebt und was er von anderen gehört oder sich ausgedacht hat? Diese Fragen durchziehen den neuen Roman von Abbas Khider, und sie geben ihm auch den Titel: "Der Erinnerungsfälscher".

Said Al-Wahid lebt in Berlin. Als sein Vater unter der Diktatur von Saddam Hussein festgenommen und hingerichtet wurde, war er noch ein Kind. Als seine Schwester mit ihrer ganzen Familie einem islamistischen Bombenanschlag auf einer großen Einkaufsstraße in Bagdad zum Opfer fiel, war er schon in Deutschland. "Komm nie wieder zurück", hatte ihm seine Mutter vor seiner Flucht aus Bagdad zum Abschied zugeflüstert. Inzwischen hat er die deutsche Staatsbürgerschaft, eine deutsche Frau, einen kleinen Sohn - und das Gefühl, neben seinem sichtbaren Ich noch ein verstecktes zu haben, "verschleiert, verborgen, rückwärtsgewandt", allein und freiwillig eingesperrt.

Dreimal schon hat er die mütterliche Beschwörung missachtet und ist in seine Heimat zurückgereist. Jetzt hört Said Al-Wahid von seinem Bruder, dass es mit der Mutter zu Ende geht. Er nimmt den nächsten Flieger nach Bagdad. Abbas Khider erzählt von Saids Reise in der Hoffnung, sich von seiner Mutter noch verabschieden zu können, er erzählt in Rückblenden von der Kindheit, der Flucht, dem beschwerlichen Weg in Deutschland, von bisherigen Reisen nach Bagdad. Er erzählt all das unter dem Vorbehalt der Erinnerungsunsicherheit.

Dass es in seinem Gedächtnis Orte gibt, die wie Minenfelder sind, weiß Said Al-Wahid selbst: "Sie können einen in Stücke reißen." Zugleich sehnt er sich nach Erinnerungen, die in ihm Emotionen hervorrufen: Ganze Jahre scheinen in seinem Kopf wie ausgelöscht zu sein, geblieben ist ein Gemisch aus Bildern, die sich wahllos überlagern, aus einzelnen Sätzen, unvollständigen Szenen und Anekdoten. Überhaupt an sie heranzukommen ist harte Arbeit, auf die oft genug Erschöpfung und Kopfschmerz folgt. Ein Arzt in Berlin empfiehlt nach zwanzig Minuten Gespräch ein "Behandlungszentrum für Folteropfer" für die Traumatherapie. "Typisch, dachte Said. Wenn ein Migrant mit etwas kommt, das man in Deutschland nicht begreift, nennt man es 'Trauma'. Was soll man tun, wenn das ganze Leben ein einziges Trauma ist? Soll man das Leben in ein 'Behandlungszentrum für Folteropfer' schicken?"

Für Said Al-Wahid steht fest: Niemand soll in seiner Vergangenheit bohren. "Wer weiß, was dabei herauskommen würde." Auch den eigenen Versuch, sich genau zu erinnern, hält er für einen Fehler. Der Ausweg: Er muss ergänzen, was ihm fehlt, muss sich Zusammenhänge ausdenken, logische Handlungen, schlüssige Geschichten: "Er muss sich Erinnerungen erfinden." Die Erzählungen und das Romanprojekt, an denen er im folgenden Jahr arbeitet, sind für ihn "Versuche, eine einzige wahre Geschichte zu schreiben, nämlich seine, die niemals wahr sein kann".

Es ist dieser Vorbehalt, unter dem Said sich auf den Weg nach Bagdad und in die eigene Vergangenheit macht, in Gedanken bei seiner Mutter und der Familie, in der Bahn, im Flugzeug, in Wartehallen und Transitzonen. Wie naheliegend wäre es gewesen, diese Lage erzählerisch zuzuspitzen! Said hätte auf dieser Reise durch Anstöße aller Art auf die Minenfelder seiner Erinnerung geführt werden können, um in ihnen wenn schon nicht in Stücke gerissen, so zumindest verwundet zu werden, um sich dem lange Verdrängten doch stellen zu müssen, einer unliebsamen Wahrheit vielleicht: Wie leicht hätte ein Buch mit diesem Thema emotional überorchestriert sein können, schlicht auf Ergriffenheit angelegt, angesiedelt in Sichtweite zum Kitsch!

Bei Abbas Khider bleibt es bei dem Vorbehalt, es bleibt beim Hinweis auf die Verdichtungen, Kompositionen, Umformungen, Ergänzungen, mit denen Literatur entsteht, wahr und niemals wahr auch dann, wenn sie sich aus eigener Erfahrung nährt. Der Autor, selbst vor Jahren aus dem Irak geflüchtet, überlässt es mit erzählerischer Eleganz seiner Leserschaft, die Hauptfigur nicht in einem Kurzschluss mit dem Verfasser gleichzusetzen, stattdessen den psychischen Balanceakt dieser Reise mitzudenken und den Erinnerungen Saids mit der teilnehmenden Frage zu folgen, welcher Deformation sie unterliegen mögen.

Gelegentlich fragt sich Said selbst, ob sich die Szene, auf die er gerade stößt, so zugetragen hat. Einmal kommt ihm ein Bagdader Busfahrer in den Sinn, der ein libanesisches Liebeslied auf seinem Kassettenrekorder unterbricht, eine Art Morgenstern unter seinem Sitz hervorzieht und kurz draußen auf das Taxi einschlägt, dessen Manöver ihn auf den Bürgersteig gedrängt hatte. Stammt diese Erinnerung wirklich aus der Zeit nach der Diktatur, als die ethnischen Gruppen die Stadt unter sich aufgeteilt hatten und die Nationalflagge einzig auf dem Firdaus-Platz noch zu sehen war, auf dem einst die große Saddam-Hussein-Statue stand und der jetzt wirkt wie die Begräbnisstätte eines verlorenen Landes? Stammt sie vielleicht doch aus der Zeit der Diktatur? Aus einem Land, durch das er auf seiner Flucht gekommen war? Entspringt sie gänzlich seiner Phantasie?

Wo sein Vater begraben wurde, hat Saids Familie ebenso wenig erfahren wie das Verbrechen, dessen er für sein Todesurteil bezichtigt worden war. Die Mutter wird Zweitfrau eines Cousins, dessen ältester Sohn sich an Saids Schwester zu vergreifen versucht und schließlich im Krieg bleibt. Ein erstes Mal nach der Flucht auf abenteuerlichen Wegen zurück in Bagdad, wenden sich die zunächst neugierigen Nachbarn und Verwandten enttäuscht von Said ab, weil er weder Geschäfte, Häuser oder Reichtum, nicht einmal eine Familie vorweisen konnte und stattdessen davon sprach, bald mit dem Studium beginnen zu wollen. Said erinnert sich an Grausamkeiten auf offener Straße, an Bekannte aus alter Zeit, die sich der Zugehörigkeit zu bestimmten Milizen brüsten, mit denen sie vermeintliche Feinde und Andersdenkende terrorisieren. Als er jetzt ins Haus seiner Familie zurückkehrt, fällt sein Blick auf die Mauer, die das Grundstück umgibt. Einst hatten sich die Kinder über sie hinweg mit denen des Nachbarhauses unterhalten können, inzwischen ist sie drei Meter hoch, mit Stacheldraht und Glasscherben gespickt. Wo andere Schriftsteller mit dem Kunstgriff eines unzuverlässigen Erzählers arbeiten, um dessen Bericht in Distanz zu rücken, stellt Abbas Khider mit seinem Said Al-Wahid distanziert eine Figur der Selbstzweifel vor. Die Puzzleteile ihrer Erinnerung kommen dem Leser dennoch eindrucksvoll nahe. FRIDTJOF KÜCHEMANN

Abbas Khider: "Der Erinnerungsfälscher". Roman.

Hanser Verlag, München 2022. 128 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 25.03.2025

Interessanter Einblick und flüssig zu lesen, aber mir was es etwas zu trocken.

LovelyBooks-Bewertung am 27.02.2024

"Fotos aufzubewahren, ist, wie Wunden zu sammeln." Eine Rückkehr nach Bagdad und in die eigenen Erinnerungen: Bildgewaltig und bewegend