Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»Es war wie immer. Ich könnte sie umbringen. «

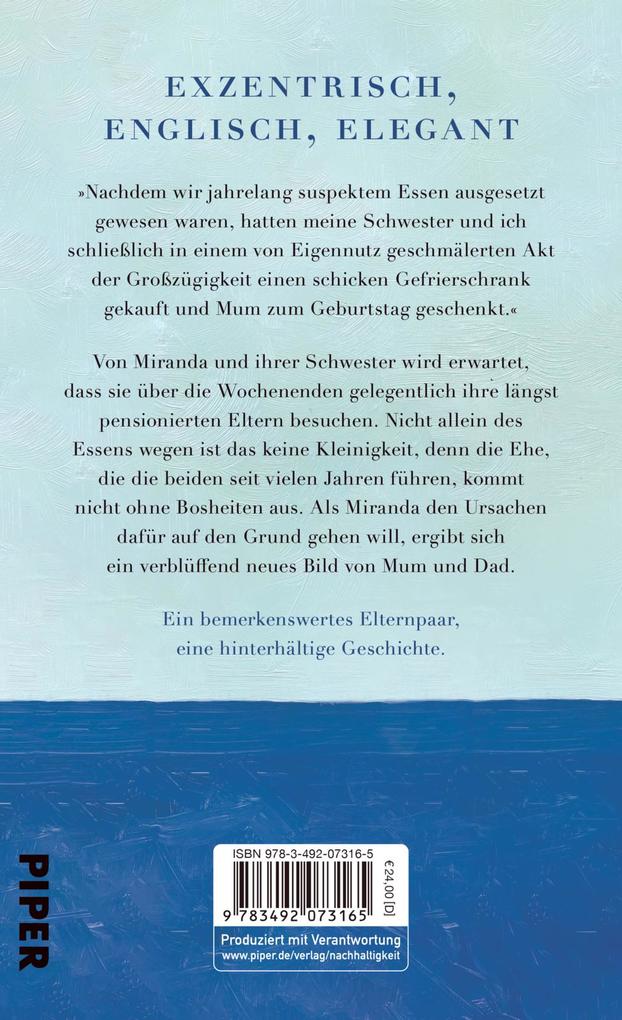

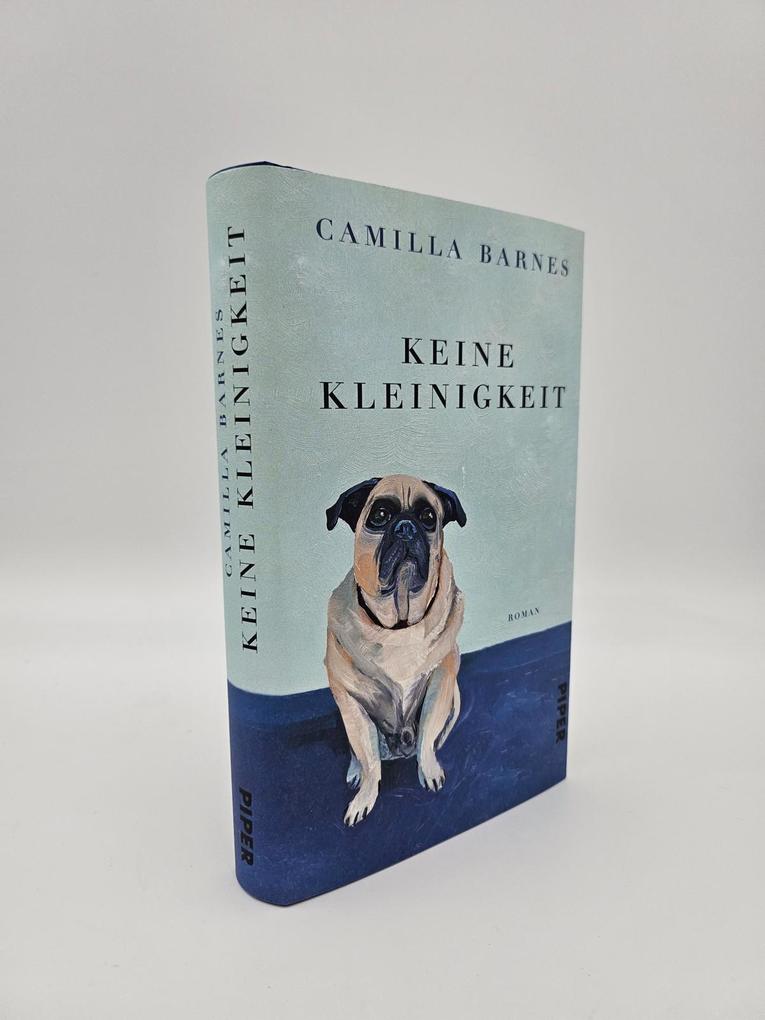

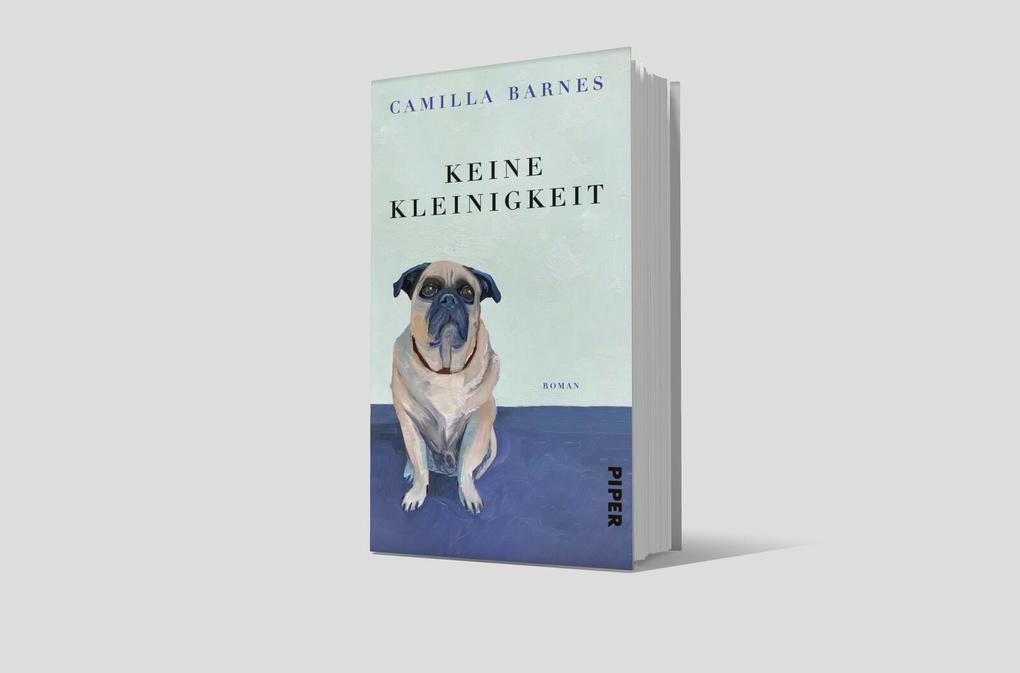

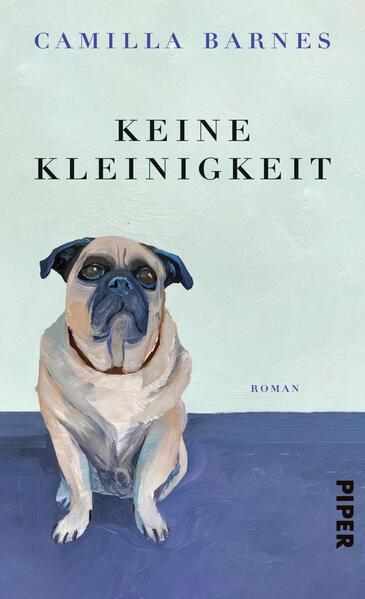

Mit »Boswell«, ihrer alten Tiefkühltruhe, sind sie vor zwanzig Jahren nach Frankreich gezogen: Mirandas Vater, pensionierter Oxford-Professor, der keine Diskussion scheut. Und ihre Mutter, die jede Gelegenheit nutzt, über den Krieg zu sprechen, den sie selbst nie erlebt hat. Nach fünzig Ehejahren haben sie die ein oder andere Eigenart entwickelt, und die Besuche bei ihnen stellen für Miranda immer öfter eine emotionale Herausforderung dar. »Ich könnte sie beide umbringen«, schreibt sie dann an ihre Schwester. Dabei empfindet sie eigentlich keine Wut, sondern Mitgefühl und Liebe? Und sie fragt sich, ob es nicht einen guten Grund für die Widerspenstigkeit ihrer Mutter gibt. Englische Exzentriker, irritierte Töchter und zwei Lamas. Großartig.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

Auflage

Seitenanzahl

256

Autor/Autorin

Camilla Barnes

Übersetzung

Dirk van Gunsteren

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

378 g

Größe (L/B/H)

206/131/32 mm

ISBN

9783492073165

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Wer Bosheit und Skurrilität sucht, sollte zum Debütroman von Camilla Barnes greifen. « CH - NZZ am Sonntag

»Ein mitreißendes Debüt scharfsichtig, klug, tragisch und komisch. « Rose-Maria Gropp, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Barnes gelingt es ganz wunderbar, Versatzstücke der Vergangenheit mit den flüchtigen Skurrilitäten der Gegenwart zu verweben. « Cornelia Grobner, (A) Die Presse am Sonntag

»Ein mitreißendes Debüt scharfsichtig, klug, tragisch und komisch. « Rose-Maria Gropp, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Barnes gelingt es ganz wunderbar, Versatzstücke der Vergangenheit mit den flüchtigen Skurrilitäten der Gegenwart zu verweben. « Cornelia Grobner, (A) Die Presse am Sonntag

Besprechung vom 06.03.2025

Besprechung vom 06.03.2025

Versuch mal, mit dir zu leben

Dann wirst du schon sehen: Der erste Roman von Camilla Barnes heißt "Keine Kleinigkeit" und ist ein mitreißendes Debüt - scharfsichtig, klug, tragisch und komisch.

Nach mehr als fünfzig Ehejahren waren sie in ihren Eigenarten gefangen wie Mallory im Eis. Es war ein Ringen zwischen Sturheit und Pedanterie, und jede Einmischung war sinnlos." So fasst Miranda, die Schauspielerin ist und deren Name "die Bewundernswerte" bedeutet, früh im Buch die eheliche Pattsituation ihrer Eltern zusammen. Sie ist die jüngere Tochter von "Mum" und "Dad", die sie sonst bei keinen anderen Namen nennt. Sie bilden für die Ich-Erzählerin und ihre ältere Schwester Charlotte die Negativfolie gelungenen Lebens als Inkarnationen verfehlter Existenz, frei von jeglicher Larmoyanz. Es ist, als sei in ihnen des Psychotherapeuten Paul Watzlawick "Anleitung zum Unglücklichsein" Gestalt geworden. Die Lage ist hoffnungslos - und sie wäre auch ernst, wenn sie nicht buchstäblich: wahnsinnig komisch wäre.

Das Ganze spielt fast ausschließlich in einem schon halbwegs im Verfall befindlichen manoir in der französischen Provinz nahe Poitiers, wohin sich der vorzeitig pensionierte Dad und seine Frau aus Oxford verlagert haben. Sie hausen dort zwischen rottenden Lebensmitteln jenseits des Verfallsdatums, aufgestautem unnützen Kram und Katzen, den Lamas Leonora und Lorenzo sowie Enten. Sie folgten ihrer Tochter Miranda, die früh aus England nach Paris gezogen war. Die fühlt sich aus ihr selbst nicht ganz nachvollziehbaren Gründen genötigt, ihre zunehmend gebrechlichen Eltern regelmäßig in "La Forgerie", was "Die Schmiede" heißt, übers Wochenende zu besuchen, während ihre Schwester fein raus ist, weil sie im fernen Bicester blieb.

Unter Mums Regime herrscht eine Austerität, die der Entbehrungswirtschaft in Kriegszeiten - von denen Mum zwar ständig redet, an denen sie aber nur als Baby teilhatte - entspricht. Dieser groteske Geiz gilt auf materieller wie auf emotionaler Ebene, weshalb die häusliche kommunikative Katastrophe einfach super funktioniert. "Zwangszusammenhang Hilfsausdruck", würde das Erzähl-Ich von Wolf Haas dieses Desaster wohl kommentieren. Wenn das Gleichgewicht des Schreckens bei den ausgetauschten Gemeinheiten zu empfindlich wankt, verfällt entweder Dad für ein, zwei Wochen in aggressives Schweigen, oder er wird umgekehrt von Mum "in die Hundehütte" verwiesen. "Ich könnte sie beide umbringen", schreibt Miranda einmal Charlotte. Wobei sie es durchaus auch für möglich hält, dass sich Mum und Dad gegenseitig umbringen - ein zäher Prozess, der nicht vom Fleck kommt, womöglich deren lebenserhaltendes Prinzip.

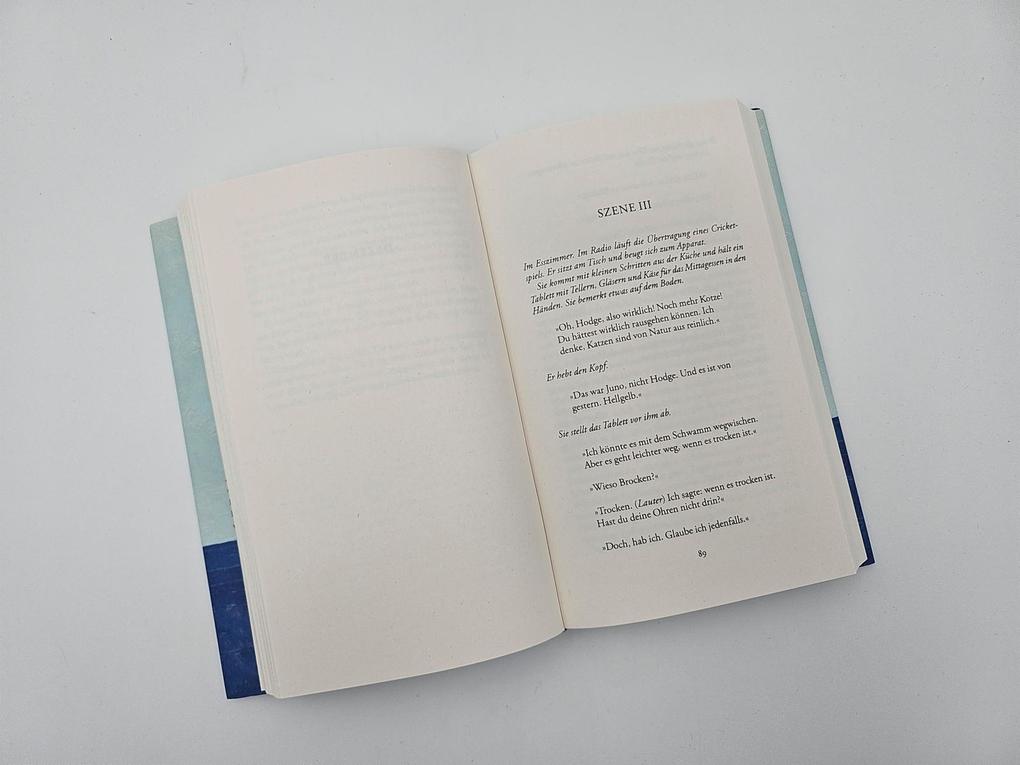

Camilla Barnes, geboren 1969 in England und dort aufgewachsen, ging Anfang ihrer Zwanziger nach Paris, wo sie bis jetzt lebt. Sie arbeitete als Bühnenbildnerin, Regisseurin, Produzentin und Tournee-Managerin; Schauspielerin wie ihre Protagonistin war sie nie. Nun legt sie ihren ersten Roman vor, dessen deutscher Titel "Keine Kleinigkeit" lautet. Sie hätte nicht eigens zu erwähnen brauchen, dass sie eigentlich ein Bühnenstück entworfen hatte, das in der Mehrstimmigkeit der Geschichte nachhallt. Es gibt einen Prolog und einen Epilog. Dazwischen sind mit Monaten überschriebene Kapitel und durchnummerierte "Szenen" geschaltet, außerdem der E-Mail-Wechsel zwischen den ungleichen Schwestern Miranda und Charlotte, deren Verhältnis die tiefreichend genealogisch angelegten Konflikte perpetuiert. Und es gibt Briefe einer jungen Frau ungeklärter Identität in Oxford an ihre "Schwester Kitty", die bis in die Sechzigerjahre zurückreichen. Auf diese Weise ist der Autorin ein staunenswerter Hybrid gelungen. Es wäre zerstörerisch für die Leserinnen und Leser, die Rätsel dieses raffinierten Gefüges zu verraten, das tief ins Herz der Familiengeheimnisse sticht.

Es passt schon, dass Camilla Barnes die Nichte des britischen Schriftstellers Julian Barnes ist, jüngere der beiden Töchter seines drei Jahre älteren Bruders Jonathan, emeritierter Professor für Philosophie in Oxford, Genf und Paris. In seinem Buch "Nichts, was man fürchten müsste" erzählte Barnes 2008 aus der eigenen Familiengeschichte, und das immer wieder in Auseinandersetzung mit dem Bruder. Dieser dekonstruiert die obsessive Furcht von Julian Barnes vor dem Tod mit seinem scharf analytischen Denken, nicht ohne Sarkasmus. Erst relativ spät erfährt man dort, dass Jonathan Barnes von England nach Frankreich zog: "Er besitzt etwa zweieinhalb Hektar Land und eine Koppel mit sechs Lamas, wahrscheinlich den einzigen im Département Creuse. (. . .) Vor Jahrzehnten hat er mir einmal erzählt, ihm sei ,jetzt nichts mehr peinlich' - was es mir leichter macht über ihn zu schreiben." Dieses "nichts mehr peinlich" trifft perfekt auf Dad im Roman der Nichte zu. Entsprechend begründet der seine Haltung, dass es leichter sei, unrecht zu haben, vor Mirandas Tochter so: "Solange du es weißt." Camilla Barnes nimmt gewiss Züge ihres Vaters auf, keineswegs als platte Gleichsetzung.

Mum fällt der undankbare Part der ewig Ungeliebten, des gänzlich misslungenen Lebens zu. Wie zum Ausgleich enthüllt sich das Vorleben der Mutter im Fortgang des Erzählens in seiner über Generationen hin weitergetragenen Last. Ihr gegenüber positioniert die Autorin jedoch Mirandas Dad als schrecklichen, komplexen, dennoch geliebten Vater. Für ihre Versuchsanordnung lässt Camilla Barnes keine Spielwiese aus, formal wie inhaltlich. Nichts in ihrem kunstvollen Geflecht ist ohne Anspielung über die konkrete Schilderung hinaus: von den Namen der Lamas über die philosophischen Erörterungen Dads seiner jüngeren Tochter und seiner Enkelin Alice gegenüber bis hin zur aktuellen Beschäftigung Mirandas mit Shakespeares "King Lear". Und es scheint schon beinah logisch, dass deren zwanzigjährige Tochter Alice Chemie studiert, die Wissenschaft von den Reaktionen, der stofflichen Veränderung und Trägheit von Strukturen und ihren Eigenschaften.

Mit dem Wechsel ihrer Perspektiven kann Camilla Barnes nicht nur Spannung erzeugen, sondern zugleich ihre Geschichte umkreisen, ohne die diversen Geschehnisse festzuschreiben, ohne fade Versöhnungsangebote zu machen.

Immer wieder geht es, darin Julian Barnes' Memoir von 2008 nicht unähnlich, um sich widersprechende Erinnerungen, um die Fehler des Gedächtnisses, unter denen jede vertrauenswürdige Rekonstruktion des Gewesenen, schon gar ein Familiengeheimnis, verschüttet ist. So entsteht eine fesselnde Recherche nicht eigentlich verlorener, sondern niemals besessener und je zu besitzender Zeit. Die Entscheidung, ob sie eine Parabel auf die Unausweichlichkeit in der Generationenfolge geschrieben hat, überlässt die Autorin klug den Lesern, Erkenntnisgewinn und Vergnügen inklusive.

Das englische Original erscheint unter dem unbarmherzigen Titel "The Usual Desire to Kill" erst im April. Die vorgezogene deutsche Übersetzung hat Dirk van Gunsteren besorgt. Er versteht es, noch die dunkelsten Ecken auszuloten, die bissige Eleganz und berührende Intensität des Texts zum Glänzen zu bringen. Dieser erste Roman von Camilla Barnes ist selbst wahrlich "Keine Kleinigkeit". Er ist ein großartiges Debüt, phänomenal sicher balancierend zwischen Tragik und Komik. ROSE-MARIA GROPP

Camilla Barnes: "Keine Kleinigkeit". Roman.

Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren.

Piper Verlag, München 2025. 256 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.