Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»Dieses hervorragende Buch ist wie eine klassische Sinfonie, perfekt komponiert und exquisit gespielt. «

A Times Book of the Year 2021

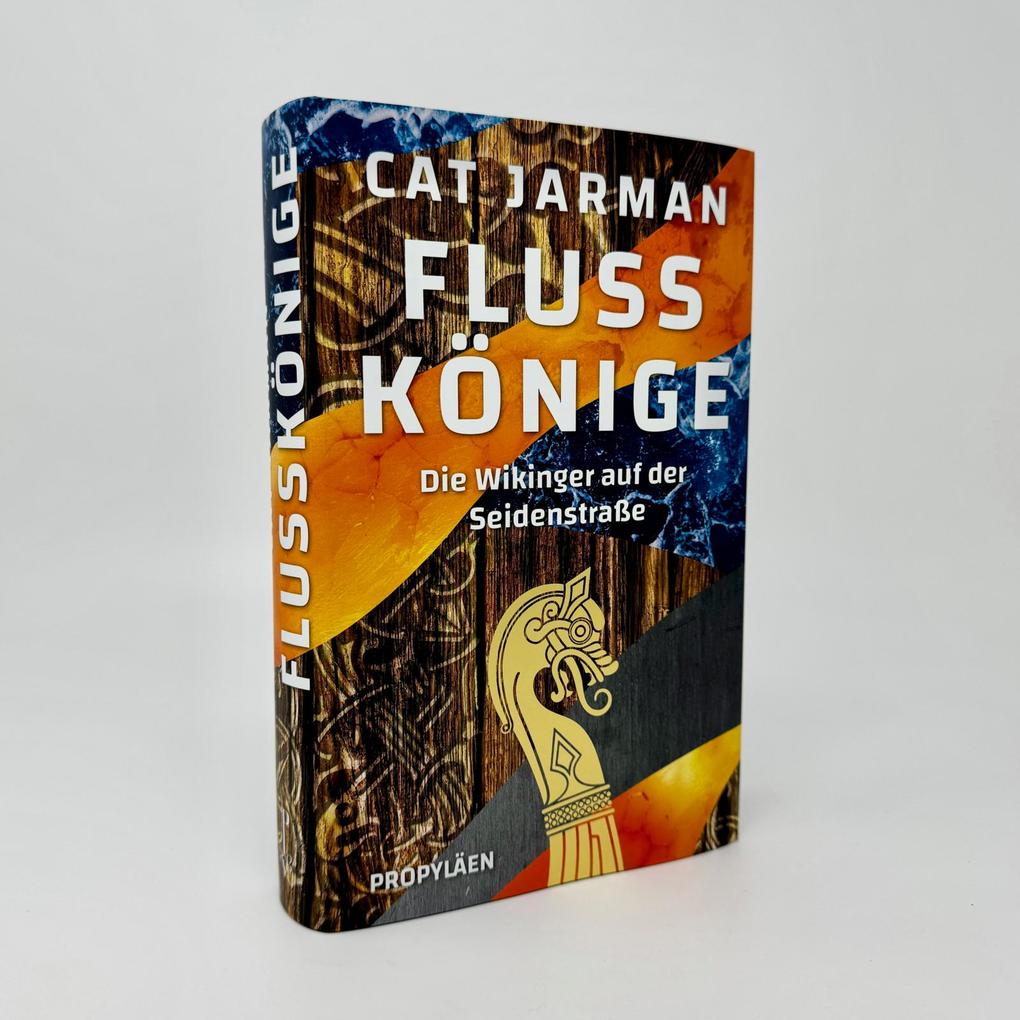

Als Cat Jarman ihre Arbeit in der Wikingerstätte Repton (Südengland) aufnimmt, stößt sie auf eine kleine Karneolperle. Fast hätte man den orangefarbenen Stein für Modeschmuck aus dem 20. Jahrhundert halten können. Doch was hat es mit dem Artefakt wirklich auf sich, welche Geschichte versteckt sich hinter seiner polierten Oberfläche?

Ausgestattet mit wissenschaftlicher Neugier und modernsten Forschungsmethoden, verfolgt Jarman den Weg des Karneols zurück bis nach Bagdad und Indien. Dabei wird klar, dass die Verbindung zwischen den Kontinenten weitaus vielfältiger und diverser gewesen sein muss als bislang vermutet. Denn zusammen mit den Nordmännern reisten Menschen nach Europa, die ursprünglich aus dem Nahen Osten stammten. Was führte sie in den Westen?

Auf den Spuren der wilden Reisenden des Nordens entwirft Cat Jarman ein neues Bild von der globalen Welt des Mittelalters.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

31. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Auflage

Auflage

Seitenanzahl

426

Autor/Autorin

Cat Jarman

Übersetzung

Ursula Blank-Sangmeister, Janet Schüffel

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit Abbildungen und Karten

Gewicht

590 g

Größe (L/B/H)

218/144/38 mm

ISBN

9783549100783

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 12.03.2025

Besprechung vom 12.03.2025

Was uns ein Thorshammer so alles zu sagen hat

Am Anfang stehen Grabbeigaben, Chroniken und Sagas: Cat Jarman stellt verschiedene Lebensbereiche der Wikinger vor

Wie kommt eine Karneolperle aus Indien oder dem Nahen Osten in ein Wikingergrab in Mittelengland? Diese Frage stellte sich die Archäologin Cat Jarman, als sie vor einigen Jahren die Funde aus einem Massengrab in Repton untersuchte, in dem 264 Menschen bestattet worden waren. An diesem Ort in Derbyshire befand sich ein Winterlager des sogenannten "Großen Heeres" - einer Gruppe von Wikingern, die in den 870er-Jahren weite Teile der englischen Königreiche erobern konnte.

Zu den Grabbeigaben, die bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren freigelegt worden waren, gehörte neben Waffen und einigen Münzen auch eine etwa einen mal anderthalb Zentimeter große, orangebraune Perle. Ausgehend von ihrem Fundort folgt Jarman den Spuren ihres möglichen Wegs aus Asien und gliedert das Buch in drei Teile: den Westen, die Heimatregionen der Wikinger (also Skandinavien) und den Osten (die Kiewer Rus, Konstantinopel und den Nahen Osten). Dabei geht es aber nicht nur um die Perle, denn ausgehend von anderen Objekten geht Jarman auf unterschiedliche Lebensbereiche der Wikinger ein. Auf diese Weise erhält man Einblicke in verschiedene Aspekte der Gesellschaft der Wikinger, etwa die Bedeutung des Sklavenhandels, die Stellung der Frau, Bestattungsriten und Menschenopfer. Dabei schreibt Jarman nie reißerisch, sie ist nicht auf Effekte oder Dramatik aus, sondern stellt die Themen so anschaulich wie sachlich dar und macht deutlich, welche Erkenntnisse die Wissenschaft gewinnen konnte und wo das Wissen (bislang) endet.

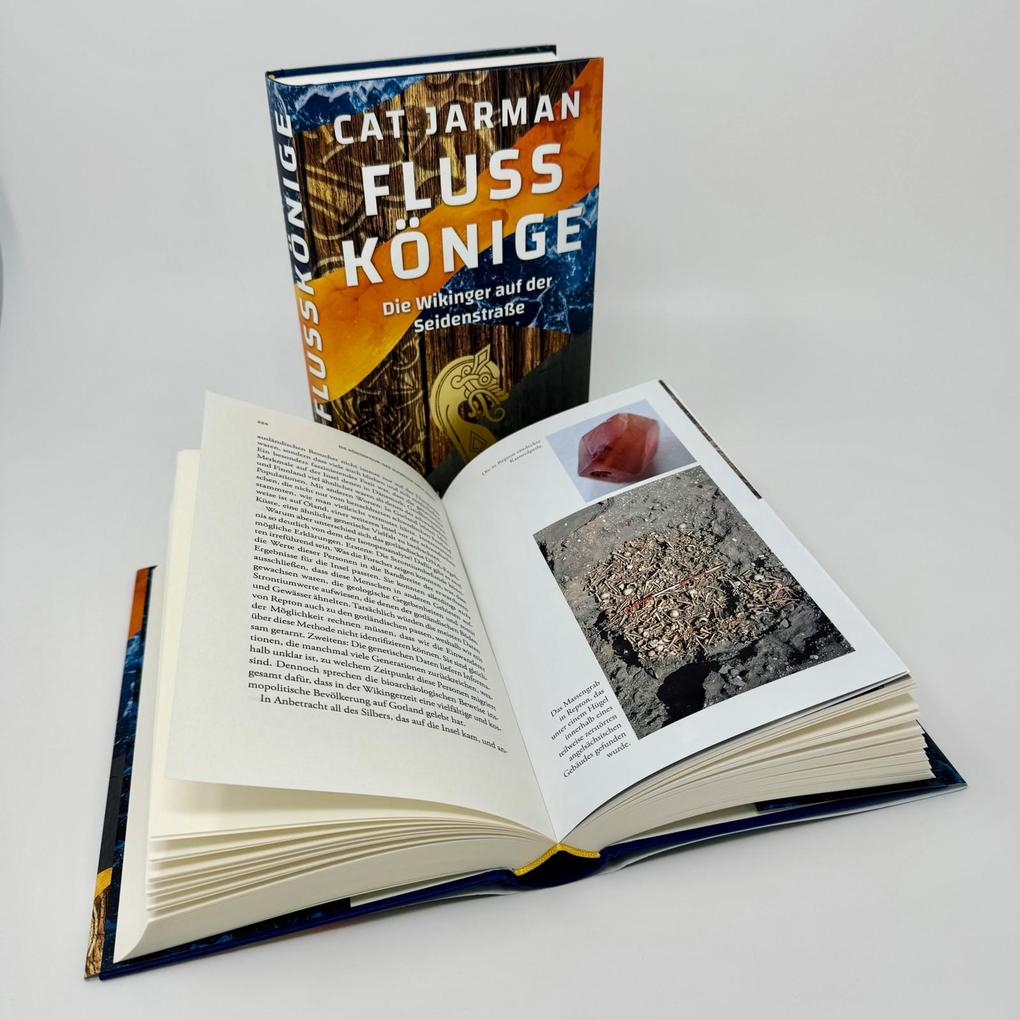

Die Ausrichtung auf die Objekte schlägt sich auch in der Ausstattung des Buches nieder, denn neben 16 farbigen Abbildungen ist jedem Kapitel die Zeichnung eines Objekts vorangestellt, das für die Aussagen dieses Abschnitts eine zentrale Rolle spielt: ein Thorshammer, eine Silbermünze, ein Schiffsnagel, eine Buddhafigur, die Figur einer bewaffneten Frau, ein Spielstein, Halsringe, eine (weitere) Karneolperle und schließlich das Graffito eines Drachenschiffs. Neben den Objekten zieht Jarman aber auch immer wieder schriftliche Quellen heran und versteht es, die Aussagen dieser Texte - Chroniken aus England, Sagas aus Skandinavien, Berichte muslimischer Reisender - behutsam und umsichtig mit den Erkenntnissen, die sich aus den Objekten gewinnen lassen, zu verknüpfen.

Eine Stärke des Buches ist es, wie Jarman die Leser an ihrer Forschung teilhaben lässt. Sie beschreibt immer wieder ihre eigenen Begegnungen mit den Objekten, sodass man beim Lesen den Eindruck gewinnt, ihr bei der Forschung und beim Entdecken neuer Erkenntnisse fast schon über die Schulter gucken zu können. Dabei gelingt es ihr, die (bio-)archäologischen Methoden, mit deren Hilfe etwa ermittelt werden kann, wo eine Person herkommt (DNA-Analyse) und wo sie aufgewachsen ist (Isotopenanalyse), anschaulich zu erklären und deren jeweilige Stärken und Schwächen in den Blick zu nehmen.

Eine These richtet sich gegen eine in der Forschung vorherrschende Meinung: Bisher hatte man die Expansion der Wikinger - vereinfacht dargestellt - unterteilt in eine westliche Bewegung vornehmlich von Dänemark und Norwegen aus zu den Britischen Inseln sowie eine östliche aus Schweden in die Gebiete der heutigen baltischen Staaten, Russlands und der Ukraine sowie bis nach Konstantinopel (das heutige Istanbul), in den Nahen Osten und teilweise darüber hinaus. Jarman plädiert überzeugend dafür, diese Einteilung zu überwinden und stattdessen auf die Verbindungen und Netzwerke zu achten, die die Wikinger sowohl nach Westen als auch nach Osten pflegten. Die Handelsrouten, die nicht zuletzt durch Objekte wie die unscheinbare Karneolperle aufgespürt und nachverfolgt werden können, sind ein starkes Indiz dafür, dass die Vernetzung im achten bis elften Jahrhundert stärker war, als bisher zumeist angenommen wurde. Die Tatsache, dass im Osten mehr Objekte skandinavischen Ursprungs gefunden wurden als im Westen, deutet außerdem darauf hin, dass der Kontakt nach Osten intensiver war. Die Forschung hatte den Westen bisher stärker im Blick, was sicherlich auch mit politischen Umständen zu erklären ist, die Jarman ebenfalls thematisiert.

Jarmans Buch bietet keinen Überblick über die Geschichte der Wikinger, dafür aber viele Einblicke in wichtige Bereiche ihrer Kultur und Gesellschaft und zugleich auch in die Arbeit der modernen Archäologie. Es ist damit selbst eine kleine Perle der Wissenschaftskommunikation. DOMINIK WASSENHOVEN

Cat Jarman: "Flusskönige". Die Wikinger auf der Seidenstraße.

Aus dem Englischen von Ursula Blank-Sangmeister. Propyläen Verlag, München 2024. 432 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 09.01.2025

Forschung unterhaltsam dargestellt

Den Schreibstil der Autorin fand ich sehr angenehm, eine Mischung zwischen einer Vorlesung und einem Gespräch. Sie nimmt den Leser mit auf eine Reise quer durch die Welt der Wikinger und präsentiert die neuesten Forschungsmethoden und -ergebnisse. Mir hat sehr gut gefallen, dass sie die Informationen mit wissenschaftlicher Neutralität präsentiert und auch anhand mittlerweile überholter Annahmen zeigt, dass die Interpretation eines Fundes zum einen von dem Blickwinkel derer abhängt, die ihn interpretieren und zum anderen von neueren Funden oder Methoden jederzeit die Schlussfolgerungen daraus widerlegt werden können. Cat Jarman lässt einen an ihren Gedanken teilhaben und so schärft man auch als Laie den Blick für die Funde und ihre Interpretationen. Die Welt der Wikinger ist faszinierend und durch die Fundstücke, die erklärt werden und ihre Zusammenhänge wird Geschichte äußerst unterhaltsam vermittelt. Wie erwartet gibt es am Ende ein Bildverzeichnis und ausführliches Quellenverzeichnis. Alles in allem ein sehr unterhaltsames und informatives Sachbuch.