Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Zustellung: Fr, 28.02. - Mo, 03.03.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

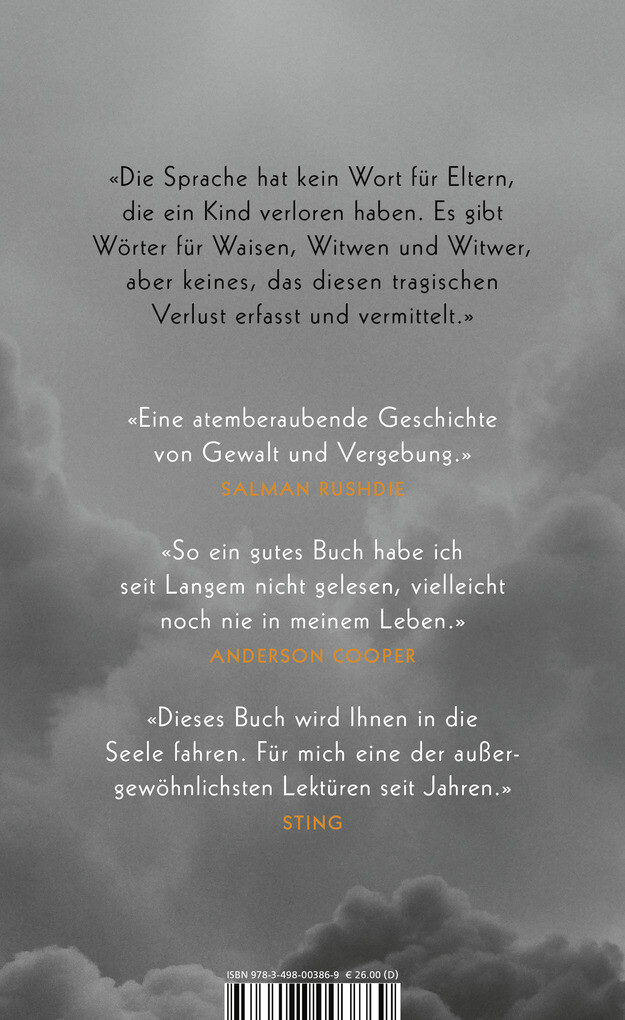

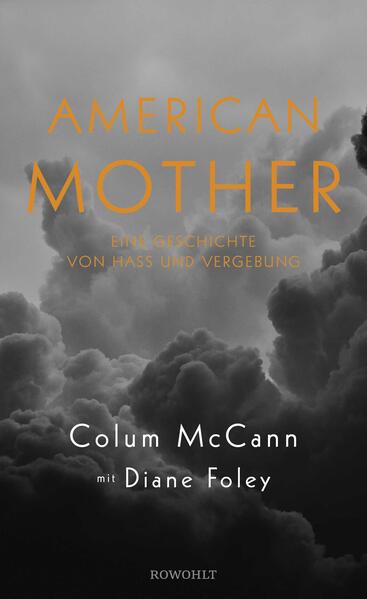

2021 sitzt Diane Foley, Mutter des 2014 durch den IS enthaupteten US-Journalisten James Foley, im Gefängnis einem Briten namens Alexanda Kotey gegenüber, der sich soeben des Kidnappings, der Folter und der Ermordung ihres Sohnes in Syrien schuldig bekannt hat. Mit dieser ungeheuerlichen Begegnung beginnt American Mother, Colum McCann hat Diane Foley für dieses Erinnerungsbuch seine Stimme geliehen.

Gemeinsam lassen sie das Leben des Getöteten Revue passieren und setzen einem Mann ein Denkmal, der als Journalist über die Killing Fields dieser Welt berichtete, angetrieben vom Streben nach Wahrheit. Diane Foley will sich nicht im Hass verlieren, will nicht im Schmerz verharren. Sie kämpft für die Angehörigen von Geiseln, gegen die Trägheit der Institutionen, und ruht nicht, bis sie am Ende dem Mörder ihres Kindes ein Eingeständnis entlockt hat - und ihm die Hand reicht.

«Eine atemberaubende Geschichte von Gewalt und Vergebung» Salman Rushdie

Produktdetails

Erscheinungsdatum

10. Dezember 2024

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

268

Autor/Autorin

Colum McCann, Diane Foley

Übersetzung

Volker Oldenburg

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit 4 s/w Fotos

Gewicht

352 g

Größe (L/B/H)

207/132/26 mm

ISBN

9783498003869

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Diese Begegnung zwischen Mutter und Täter, das ist so unglaublich und so präzise beschrieben, das ist nicht nur als Stoff überwältigend. . . So, wie McCann das aufschreibt, das ist Shakespeare-Drama, großer Moment und große Literatur. Jörg Magenau, radiodrei. de

Was für eine zutiefst menschliche Botschaft, was für ein Buch: herzzerreißend, niederschmetternd, voller Kraft und Hoffnung! Was für eine Frau! Katja Eßbach, NDR Kultur

Und so packt einen an American Mother nicht nur das Grauen einer Mutter, die nach zwei Jahren Hoffnung die furchtbarste aller Nachrichten bekommt. Dieser eine Moment ist auch der Gipfel einer Reise durch die Nischen und Winkel einer Supermacht, der die Welt längst aus dem Griff geraten ist. Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung

"American Mother" erzählt beeindruckend davon, wie man dem Hass etwas entgegensetzen kann. ARD "Titel, Thesen, Temperamente"

Das atemberaubende Zeugnis einer scheinbar ganz gewöhnlichen Frau, die zu einer außerordentlichen inneren Stärke findet angetrieben von dem Glauben, dass Verständigung möglich und Vergebung nötig ist. Holger Heimann, WDR 3

Der IS reduzierte James Foley auf ein Symbol. Das Buch macht ihn wieder zum Menschen. Andrian Kreye, Schweizer Sonntagszeitung

Ein Denkmal für einen Journalisten, ein Zeugnis über die Macht von Vergebung. Die Zeit

Eine schwierige, eine herzzerreißende Geschichte Georg Leyrer, Kurier

So ein gutes Buch habe ich seit Langem nicht gelesen, vielleicht noch nie in meinem Leben. Anderson Cooper, Anderson Cooper, Autor

Eine atemberaubende Geschichte von Gewalt und Vergebung Salman Rushdie, Autor

Mit ihrem Drang, die Psychologie des Geiselnehmers ihres Sohnes zu verstehen, war Diane Foley das perfekte Match für Colum McCann, der radikale Empathie als seinen moralischen Kompass bezeichnet. The New York Times

Ein Buch voller Unbeugsamkeit und Kummer The Guardian

Eine erschütternde Geschichte Le Monde

Diane Foleys Glaube und Mitgefühl kommen einem Wunder sehr nahe. Und als der Mörder ihres Sohnes am Ende ihre Hand schüttelt, scheint er so sehr von Ehrfurcht erfüllt vor ihrem Mut, wie es die Leser ihres Buches sein werden. The Times

Was für eine zutiefst menschliche Botschaft, was für ein Buch: herzzerreißend, niederschmetternd, voller Kraft und Hoffnung! Was für eine Frau! Katja Eßbach, NDR Kultur

Und so packt einen an American Mother nicht nur das Grauen einer Mutter, die nach zwei Jahren Hoffnung die furchtbarste aller Nachrichten bekommt. Dieser eine Moment ist auch der Gipfel einer Reise durch die Nischen und Winkel einer Supermacht, der die Welt längst aus dem Griff geraten ist. Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung

"American Mother" erzählt beeindruckend davon, wie man dem Hass etwas entgegensetzen kann. ARD "Titel, Thesen, Temperamente"

Das atemberaubende Zeugnis einer scheinbar ganz gewöhnlichen Frau, die zu einer außerordentlichen inneren Stärke findet angetrieben von dem Glauben, dass Verständigung möglich und Vergebung nötig ist. Holger Heimann, WDR 3

Der IS reduzierte James Foley auf ein Symbol. Das Buch macht ihn wieder zum Menschen. Andrian Kreye, Schweizer Sonntagszeitung

Ein Denkmal für einen Journalisten, ein Zeugnis über die Macht von Vergebung. Die Zeit

Eine schwierige, eine herzzerreißende Geschichte Georg Leyrer, Kurier

So ein gutes Buch habe ich seit Langem nicht gelesen, vielleicht noch nie in meinem Leben. Anderson Cooper, Anderson Cooper, Autor

Eine atemberaubende Geschichte von Gewalt und Vergebung Salman Rushdie, Autor

Mit ihrem Drang, die Psychologie des Geiselnehmers ihres Sohnes zu verstehen, war Diane Foley das perfekte Match für Colum McCann, der radikale Empathie als seinen moralischen Kompass bezeichnet. The New York Times

Ein Buch voller Unbeugsamkeit und Kummer The Guardian

Eine erschütternde Geschichte Le Monde

Diane Foleys Glaube und Mitgefühl kommen einem Wunder sehr nahe. Und als der Mörder ihres Sohnes am Ende ihre Hand schüttelt, scheint er so sehr von Ehrfurcht erfüllt vor ihrem Mut, wie es die Leser ihres Buches sein werden. The Times

Besprechung vom 25.01.2025

Besprechung vom 25.01.2025

Nichts als Halbherzigkeit

Ihr Sohn wurde vom "Islamischen Staat" ermordet: Colum McCann schreibt Diane Foleys Tatsachenbericht auf. Sein Titel: "American Mother".

Weil das Internet niemals vergisst, ist auch das Schreckliche immer nur wenige Klicks entfernt. Im Falle des Journalisten James Foley, der 2014 von der Terrororganisation "Islamischer Staat" vor laufender Kamera enthauptet wurde, bestürzt einen jenes Foto, das den kahlgeschorenen jungen Mann kniend in der syrischen Wüste zeigt, heute genauso wie damals. Foley, das Gesicht angstverzerrt, trägt einen orangefarbenen Overall wie die Inhaftierten im Gefangenenlager Guantánamo, und natürlich ist das kein Zufall. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Foleys Schlächter indes verbirgt sein Gesicht hinter einer Sturmmaske. Nie zuvor wurde eine westliche Geisel vor den Augen der Weltöffentlichkeit hingerichtet. Die Inszenierung dieser Tat läutete eine Zeitenwende ein, was die Verstörungs- und Propagandastrategien des IS betraf. Das Terrornetzwerk nannte die Hinrichtung eine "Botschaft an Amerika" - und sein Kalkül ging auf. Im Netz verbreitete sich das Video in rasender Geschwindigkeit.

Nun äußert sich Diane Foley, die Mutter des Ermordeten, in einem berührenden Buch, das sie gemeinsam mit dem virtuosen Erzähler Colum McCann geschrieben hat (F.A.Z. vom 16. Dezember 2024): "American Mother". Auf der Suche nach der Wahrheit und ausgerüstet mit einem Ethos, das ihn vor keiner Gefahr zurückschrecken ließ, wagte sich Foley in Ausnahmesituationen - und auf ihre Weise tut das auch seine Mutter, indem sie einen der am Mord an ihrem Sohn beteiligten Dschihadisten trifft. Mit dieser ungewöhnlichen Begegnung, die auf einen Deal zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung zurückging und Diane Foley eine unvorstellbare seelische Kraft abverlangte, setzt die Handlung ein. Diane Foley will Antworten - und vor allem will sie von ihrem Sohn erzählen: Wer er war, woran er glaubte, was ihn so besonders gemacht hat. Erinnerungen einer Mutter, erzählt ohne "Gefühlsduselei".

Also sitzt Diane Foley einem Mörder gegenüber - Ende dreißig, breite Schultern, kurz geschorenes Haar, die Füße in Fesseln, die gefalteten Hände auf dem Tisch. Keine eineinhalb Meter Abstand liegen zwischen den beiden, und beim Lesen läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Der Name des in Großbritannien geborenen und zum Islam konvertierten Mannes: Alexanda Kotey. Sofort ist man mitten in dieser beklemmenden Geschichte, aus deren Sog einen das Autorenduo McCann/Foley bis zur letzten Seite nicht mehr entlässt.

"Was bedauern Sie, Alexanda?", fragt Diane Foley den Täter, und er antwortet: "Darüber denke ich noch nach." Foley will wissen, was er über ihren Sohn denkt, und er sagt "Ich hielt ihn für einen typischen weißen Amerikaner. Ich hielt ihn für einen Optimisten, und ich hielt ihn für naiv." Er meine das nicht negativ. Bizarr wird es, als Diane Foley von Kotey ein Bild seiner drei Töchter, aufgenommen in einem syrischen Flüchtlingslager, gezeigt wird, lebendige Wesen, während ihr Sohn tot ist.

Im Laufe der Geschichte lernen wir James Foley immer besser kennen, erfahren, dass er in New Hampshire aufwächst, von einem Schriftstellerdasein träumt, aber nicht den richtigen Ton findet und sich schließlich im Journalismus heimisch fühlt. Er ist keiner, der seinen Lesern vom Schreibtisch aus im Gestus des Allwissenden die Welt erklärt oder in Leitartikeln politische Manöver kommentiert. Der 1973 geborene Foley erobert sich den Zugang zur Welt sowie zur Wirklichkeit der Abgehängten, Ausgegrenzten und Vergessenen, denen er eine Stimme verleiht, stets aufs Neue. "Er wollte, wie die Jesuiten sagen, 'ein Mensch für andere sein'." Er nennt seinen Mut moralisch. Furcht empfindet er offenbar nicht, ja, er sucht auf seinen Reisen geradezu den Adrenalinrausch, jenes berauschende Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein.

Natürlich sorgen sich Eltern und Geschwister um sein Wohl, gleichzeitig beruhigt sich die gläubige Diane Foley mit einer an magisches Denken grenzenden Überzeugung - nämlich dass ein natürliches Kraftfeld ihren Sohn schützt, gespeist aus der Hochachtung gegenüber Journalisten. Doch der Krieg will ja genau das nicht: dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Als eingebetteter Journalist verbringt Foley zehn Monate als Teil des amerikanischen Militärs im Irak, wird jedoch am Flughafen in Kandahar mit Marihuana im Rucksack erwischt, was seine Karriere jäh beendet. Dieser Fall, davon ist Diane Foley überzeugt, lässt ihren Sohn überstürzt ins bürgerkriegsgebeutelte Libyen aufbrechen, ohne Visum, ohne festen Auftrag. "Er schrieb und filmte. John und ich sahen ihn auf CNN, in der PBS News Hour, in den CBS Evening News", schreibt Foley. Dann wird James entführt, 44 Tage lang von Gaddafis Truppen festgehalten, kommt frei und reist zurück nach Amerika. Doch bald bricht er wieder auf, dieses Mal nach Syrien, wo er die Bomben- und Giftgasangriffe des AssadRegimes dokumentiert. Es wird seine letzte Station. Ende 2012 gerät James Foley in die Hände des IS.

Hätte er freikommen können, wäre die amerikanische Regierung bereit gewesen, mit den Geiselnehmern zu verhandeln und ein Lösegeld zu bezahlen? Was wäre geschehen, hätte es sich bei James Foley nicht um einen freien Journalisten, sondern um einen Sergeant der Marines gehandelt? Während die Familie Foley für mediale Aufmerksamkeit im Entführungsfall ihres Sohnes sorgt, während sie an Regierungstüren klopft, bittet und fleht, aber nicht mehr als halbherzige Hilfe erhält oder sich mit Lippenbekenntnissen abspeisen lassen muss, kommen IS-Geiseln aus Frankreich, Spanien und Italien auf freien Fuß. Diane Foley macht aus ihrer Wut und Verzweiflung über die Untätigkeit ihrer Regierung keinen Hehl. Ihre ins Leere laufenden Hilfegesuche in Washington gehören zu den verstörendsten Passagen des Buchs und offenbaren die Arroganz eines Landes, das selbst mit Barack Obama an der Spitze in Geiselhaft geratene Bürger im Stich gelassen hat. Die schonungslose Antwort Amerikas, so Diane Foley, laute: "Die USA zahlen keine Lösegelder. Wir verhandeln nicht. Das ist im Allgemeinen der beste Schutz für amerikanische Staatsbürger." Für James Foley aber bedeutete diese eiserne Regel keinerlei Schutz, sondern das Todesurteil.

"American Mother" erscheint zur richtigen Zeit. Der Titel spielt auf "American Sniper" an, Clint Eastwoods Verfilmung der Memoiren des amerikanischen Scharfschützen Chris Kyle, der auch ermordet wurde, aber daheim. McCanns und Foleys Buch erinnert auf schmerzhafte Weise daran, wie unentbehrlich der Wahrheit verpflichtete Journalisten wie James Foley sind, die sich an die vorderste Front wagen - gerade jetzt, da Staatenlenker ohne Scham und mithilfe von Desinformationskampagnen und Verschwörungserzählungen weltweit Gift säen. MELANIE MÜHL

Colum McCann mit Diane Foley: "American Mother". Eine Geschichte von Hass und Vergebung.

Aus dem Englischen von Volker Oldenburg. Rowohlt Verlag,

Hamburg 2024.

272 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 31.01.2025

Leider eine Enttäuschung. Die Rahmenhandlung ist packend, die Geschichte, welche Diane Foley erzählt, ist statisch, redundant und pathetisch

am 29.01.2025

Eine bewegende Geschichte mit einer starken Botschaft

American mother vermittelt schon im Titel viel von der Atmosphäre dieses Buches und wird ihm gleichzeitig kaum gerecht. Diane Foley ist diese amerikanische Mutter: patriotisch, gottesfürchtig, drei der 5 Kinder bei der Army oder Navy. Doch sie ist auch so viel mehr. Ihr ältester Sohn James Jim, wie sie ihn nennt ist bzw. war Journalist, Freelancer, Kriegsberichterstatter. Er wurde 2014 nach zweijähriger brutaler Geiselhaft vom syrischen IS öffentlichkeitswirksam hingerichtet. Enthauptet. Sein Foto, im orangen Overall kniend vor seinem Mörder ging um die Welt, die seine Mutter, seine Familie und Freunde einschließt. Eine wahre Geschichte. Eine Mutter, die mit diesem wohl schlimmsten aller Schicksale zurechtkommen muss.

Doch Diane Foley vergräbt sich nicht in Trauer, sie begräbt sie in sich. Schon in den 2 Jahren vor seinem Tod versuchte sie mit allen Mitteln und wider aller Gefahren und Drohungen, ihren Sohn freizubekommen. Nun, danach und nach einer einzigen durchweinten Nacht zieht sie in den Kampf um die Änderung der Geiselpolitik der Vereinigten Staaten und investiert all ihre verbliebene Kraft in die Jim Foley Stiftung, die Familien von Geiselopfern unterstützt. Jim hätte es so gewollt, er war ein Kämpfer, der alles für die Wahrheit gegeben hat und letztlich sein Leben dabei verlor.

Es war eine Möglichkeit, Jim in ihrem Bewusstsein zu bewahren. Jeden Tag, jede Minute. Sie kann die Vorhänge seines Lebens nicht schließen sie ist Mutter. Das ist alles und es ist mehr als genug. S.32

Als sie 2021 die Möglichkeit hat, sich mit einem der Mörder ihres Sohnes an einen Tisch zu setzen und ihm in die Augen zu sehen, ergreift sie sie. Doch was ist es genau, dass sie bei ihm sucht, warum sie sich dem aussetzt?

Nicht dieser etwas pathetische, zutiefst amerikanische Stoff hat mich interessiert, sondern das literarische Werk von Colum McCann. Mit DER TÄNZER und ZOLI hat er zwei unvergessene Romane in meinem Regal hinterlassen und mit APEIROGON ein literarisches Wunder.

Auch dies war eine wahre Geschichte. Zwei Männer ein Israeli und ein Palästinenser die jeweils eine Tochter durch die Hand des anderen Volkes verloren haben, werden Freunde und treten gemeinsam für Verständnis und Frieden auf. In AMERICAN MOTHER gehts im Grunde um dasselbe Thema. Nicht die Mutter mit ihrem Schmerz und ihrer Kraft, nicht der sinnlose Tod des Sohnes, nicht seine beeindruckende Haltung zum Leben, nicht die Geiselpolitik oder die Kriegsführung der USA, keine Sicherheitsfragen von Zivilpersonen in kriegerischen Auseinandersetzungen stehen im Mittelpunkt. Sie werden nur erzählt. Im Kern geht es um VERSTEHEN und VERGEBUNG.

Und das ist vermutlich McCanns Mission und seine literarische Leistung. Dass er es geschafft hat, diesen Geist durch das Pathos der Erzählung leuchten zu lassen. So dass sie für mich wertvoll wurde. Denn an manchen allzu amerikanischen Perspektiven hätte ich mich sonst schwer gestoßen. An manchen allzu religiösen Haltungen hätte ich mich wund gerieben. Durch Aufbau, Form, Dramaturgie und Sprache ist es ein Text geworden, der mich Fühlen und Denken lässt, der mich bewegt.

Eine Geschichte von Hass und Vergebung.

Jede:r hätte verstanden, wenn es eine Geschichte OHNE Vergebung geworden wäre. Es ist vor allem Diane Foley zu verdanken, dass sie diesen Weg suchte. UND es ist Colum McCann zu verdanken, dass er Vergebung als Akt der Liebe zum Leitbild der Geschichte macht. Ein fesselndes Buch. Beeindruckend. Ergreifend. Polarisierend. Diskutierbar. Antworten schuldig bleibend. Ambivalent.

Für mich reicht es nicht ganz an APEIROGON heran, aber ich empfehle es all jenen, die sich gern mit politischen Themen auseinandersetzen oder die eine Geschichte erfühlen mögen, die sich wie kaum eine andere in den letzten Jahrzehnten traumatisch in die amerikanische Geschichte eingeschrieben hat.