Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Zustellung: Fr, 07.02. - Mo, 10.02.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

MIT DIKTATOREN REDEN. EINE ANDERE GESCHICHTE DER BUNDESREPUBLIK

Der Umgang mit Diktatoren hat die bundesdeutsche Demokratie von Anfang an herausgefordert. Frank Bösch zeigt auf der Grundlage umfassender Archivrecherchen, welche Interessen dabei aufeinandertrafen und was in den Hinterzimmern besprochen und angebahnt wurde. Mit den Regierungen wandelte sich der Austausch mit Autokratien in Südamerika, Ostasien oder im Ostblock. Durch gesellschaftlichen Protest gewannen Werte und Sanktionen allmählich an Bedeutung. Doch der wirtschaftsorientierte Pragmatismus blieb, wie Frank Bösch anschaulich zeigt, das vorherrschende Muster, das die Geschichte der Bundesrepublik zutiefst prägte.

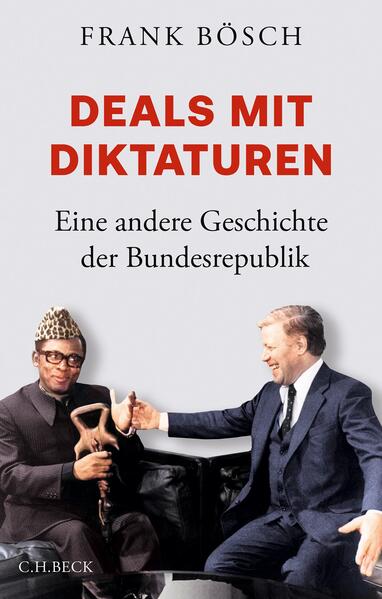

Dezember 1964: Der kongolesische Ministerpräsident Tschombé wird feierlich in Berlin empfangen. Demonstranten stürmen über die Absperrungen. Den «Mörder von Lumumba» trifft eine Tomate «voll in die Fresse», wie Rudi Dutschke mit Genugtuung notiert. Für Dutschke war dies der «Beginn unserer Kultur-Revolution». Nachdem in den fünfziger Jahren die «Kaiser» aus Iran und Äthiopien bejubelt worden waren, führten in den Sechzigern Proteste von oppositionellen Migranten, antikolonialen Gruppen oder auch von Amnesty International zu einer stärker wertebasierten Diplomatie mit Diktatoren: Handel ja, aber bitte auch Freilassung einzelner Oppositioneller.

Frank Bösch zeigt in seinem glänzend geschriebenen Buch, wie sich in den Jahrzehnten nach dem Nationalsozialismus im Umgang mit Diktaturen wirtschaftliche, politische und zivilgesellschaftliche Interessen zu einem Schlingerkurs verschränkten, dessen Widersprüche und Folgen uns bis heute beschäftigen.

"Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang." Franz Josef Strauß nach dem Putsch Pinochets 1973

Der Umgang mit Diktatoren hat die bundesdeutsche Demokratie von Anfang an herausgefordert. Frank Bösch zeigt auf der Grundlage umfassender Archivrecherchen, welche Interessen dabei aufeinandertrafen und was in den Hinterzimmern besprochen und angebahnt wurde. Mit den Regierungen wandelte sich der Austausch mit Autokratien in Südamerika, Ostasien oder im Ostblock. Durch gesellschaftlichen Protest gewannen Werte und Sanktionen allmählich an Bedeutung. Doch der wirtschaftsorientierte Pragmatismus blieb, wie Frank Bösch anschaulich zeigt, das vorherrschende Muster, das die Geschichte der Bundesrepublik zutiefst prägte.

Dezember 1964: Der kongolesische Ministerpräsident Tschombé wird feierlich in Berlin empfangen. Demonstranten stürmen über die Absperrungen. Den «Mörder von Lumumba» trifft eine Tomate «voll in die Fresse», wie Rudi Dutschke mit Genugtuung notiert. Für Dutschke war dies der «Beginn unserer Kultur-Revolution». Nachdem in den fünfziger Jahren die «Kaiser» aus Iran und Äthiopien bejubelt worden waren, führten in den Sechzigern Proteste von oppositionellen Migranten, antikolonialen Gruppen oder auch von Amnesty International zu einer stärker wertebasierten Diplomatie mit Diktatoren: Handel ja, aber bitte auch Freilassung einzelner Oppositioneller.

Frank Bösch zeigt in seinem glänzend geschriebenen Buch, wie sich in den Jahrzehnten nach dem Nationalsozialismus im Umgang mit Diktaturen wirtschaftliche, politische und zivilgesellschaftliche Interessen zu einem Schlingerkurs verschränkten, dessen Widersprüche und Folgen uns bis heute beschäftigen.

"Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang." Franz Josef Strauß nach dem Putsch Pinochets 1973

- Eine der brisantesten Fragen der Gegenwart: der Umgang mit Diktaturen wie China oder Iran

- Bisher unbekanntes Material u. a. aus dem Bundesarchiv, den Archiven von BND und Amnesty International

- Ein aufschlussreicher Blick hinter die Kulissen von Außenpolitik und Wirtschaftsbeziehungen

- Was Proteste und Sanktionen gegen Diktaturen bewirken können - und was nicht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Mit Diktaturen umgehen

1. Jubel, Handel und Zensur:

Iran und autokratische Partner in der Ära Adenauer

2. Eingeschränkte Nähe:

Francos Spanien und Salazars Portugal

3. Abgrenzung und erste Kontakte:

Die sozialistischen Diktaturen

4. Nieder mit dem Schah:

Migrantische Proteste in den 1960ern

5. Breiter Protest:

Griechenlands Diktatur (1967-1974)

6. Entführungen und Sanktionen:

Der Umgang mit Südkoreas Diktatur (1967-1987)

7. Die deutsche Sektion von Amnesty International

8. Solidarität und Flüchtlingshilfe für Chilenen unter Pinochet

9. Grenzen der Menschenrechte

Lateinamerika und Afrika

10. Öl und Terrorismus

Gaddafis Libyen

11. Neue Annäherungen:

Aporien der Ostpolitik

12. Partnerschaft und kritische Kooperationen:

China unter Deng

13. Ausblick:

Die Deutschen und die Diktaturen in einer globalisierten Welt

Umkämpfte Partner:

Ein Fazit

Dank

Anhang

Mit Diktaturen umgehen

1. Jubel, Handel und Zensur:

Iran und autokratische Partner in der Ära Adenauer

2. Eingeschränkte Nähe:

Francos Spanien und Salazars Portugal

3. Abgrenzung und erste Kontakte:

Die sozialistischen Diktaturen

4. Nieder mit dem Schah:

Migrantische Proteste in den 1960ern

5. Breiter Protest:

Griechenlands Diktatur (1967-1974)

6. Entführungen und Sanktionen:

Der Umgang mit Südkoreas Diktatur (1967-1987)

7. Die deutsche Sektion von Amnesty International

8. Solidarität und Flüchtlingshilfe für Chilenen unter Pinochet

9. Grenzen der Menschenrechte

Lateinamerika und Afrika

10. Öl und Terrorismus

Gaddafis Libyen

11. Neue Annäherungen:

Aporien der Ostpolitik

12. Partnerschaft und kritische Kooperationen:

China unter Deng

13. Ausblick:

Die Deutschen und die Diktaturen in einer globalisierten Welt

Umkämpfte Partner:

Ein Fazit

Dank

Anhang

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Februar 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

622

Autor/Autorin

Frank Bösch

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 10 Abbildungen

Gewicht

830 g

Größe (L/B/H)

217/143/46 mm

ISBN

9783406813399

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

" Böschs hochspannendes Buch ist eine Studie zum kalten Pragmatismus der Nachkriegsregierungen. Die Selbstbeherrschung des Autors beim Schildern zuweilen empörender Umstände ist zu bewundern. "

Deutschlandfunk Andruck, Peter Carstens

" Aus heutiger Sicht liest sich Böschs Buch wie eine Chronik unfassbarer Skandale. . . . diese Erkenntnis . . . derart unwiderlegbar formuliert und dokumentiert zu haben, ist . . . ein großes Verdienst des Direktors des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung. "

Süddeutsche Zeitung, Rainer Stephan

Ein Buch, das sich zuweilen wie eine Skandalchronik liest.

Table. Berlin, Damir Fras

Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im März 2024:

" Seit 1945 pflegt Deutschland immer wieder Beziehungen zu Diktaturen. Der Historiker Frank Bösch analysiert die Geschichte dieser Arrangements und zeigt die Widersprüche, die sich stets aufs Neue daraus ergeben haben.

" Überaus lesenswert. "

ZEIT online, Nils Markwart

" Empörung! Dazu lädt dieses Buch ein Denn es trifft mit seinem Thema einen empfindlichen Nerv der deutschen Gesellschaft: die gnadenlose Spiegelung von Anspruch und Wirklichkeit in den Beziehungen der Bundesrepublik mit Diktaturen. "

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Thomas Speckmann

Der Zeithistoriker Frank Bösch geht den Widersprüchen der deutschen Außenpolitik auf den Grund. Mit ernüchterndem bis erschreckendem Ergebnis.

taz, Tania Martini

Bietet interessante Einblicke in einen grundlegenden Wandel der Bundesrepublik und zeigt auf überzeugende Weise, dass Außenpolitik nicht allein Sache der Bundeskabinette war, sondern sich im Wechselspiel zwischen einer selbstbewusster auftretenden politischen Öffentlichkeit, den Interessen oppositioneller migrantischer Gruppen, den Interessen von Unternehmen und Beharrungskräften in den Ministerien konstituierte.

Das Parlament, Beilage zur LBM24, Alexander Heinrich

Böschs auf breit angelegten Quellenstudien beruhendes Buch wartet mit vielen spannend erzählten Details auf.

Kölner Stadtanzeiger, Markus Schwering

Von den frühen Übergriffen auf die Pressefreiheit der Adenauer-Ära bis zur Energiepolitik unserer Gegenwart sieht die deutsche Gesellschaft sich selbst im Rückspiegel ihrer Auslandsbeziehungen. Frank Böschs Buch leistet einen großen Beitrag, diesen Blick zu vereindeutigen.

Tagesspiegel, Gerrit ter Horst

Eine neue, überaus interessante Perspektive auf die Geschichte der BRD

Damals

Frank Bösch zeigt auf der Grundlage umfassender Archivrecherchen auf, welche Interessen aufeinandertrafen und was in den Hinterzimmern besprochen und angebahnt wurde.

Sächsische Zeitung, Christian Ruf

Frank Bösch hat eine Geschichte der Bundesrepublik entlang ihrer Deals mit Diktatoren vorgelegt, die es in sich hat.

Freitag, Erhard Schütz

Deutschlandfunk Andruck, Peter Carstens

" Aus heutiger Sicht liest sich Böschs Buch wie eine Chronik unfassbarer Skandale. . . . diese Erkenntnis . . . derart unwiderlegbar formuliert und dokumentiert zu haben, ist . . . ein großes Verdienst des Direktors des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung. "

Süddeutsche Zeitung, Rainer Stephan

Ein Buch, das sich zuweilen wie eine Skandalchronik liest.

Table. Berlin, Damir Fras

Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im März 2024:

" Seit 1945 pflegt Deutschland immer wieder Beziehungen zu Diktaturen. Der Historiker Frank Bösch analysiert die Geschichte dieser Arrangements und zeigt die Widersprüche, die sich stets aufs Neue daraus ergeben haben.

" Überaus lesenswert. "

ZEIT online, Nils Markwart

" Empörung! Dazu lädt dieses Buch ein Denn es trifft mit seinem Thema einen empfindlichen Nerv der deutschen Gesellschaft: die gnadenlose Spiegelung von Anspruch und Wirklichkeit in den Beziehungen der Bundesrepublik mit Diktaturen. "

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Thomas Speckmann

Der Zeithistoriker Frank Bösch geht den Widersprüchen der deutschen Außenpolitik auf den Grund. Mit ernüchterndem bis erschreckendem Ergebnis.

taz, Tania Martini

Bietet interessante Einblicke in einen grundlegenden Wandel der Bundesrepublik und zeigt auf überzeugende Weise, dass Außenpolitik nicht allein Sache der Bundeskabinette war, sondern sich im Wechselspiel zwischen einer selbstbewusster auftretenden politischen Öffentlichkeit, den Interessen oppositioneller migrantischer Gruppen, den Interessen von Unternehmen und Beharrungskräften in den Ministerien konstituierte.

Das Parlament, Beilage zur LBM24, Alexander Heinrich

Böschs auf breit angelegten Quellenstudien beruhendes Buch wartet mit vielen spannend erzählten Details auf.

Kölner Stadtanzeiger, Markus Schwering

Von den frühen Übergriffen auf die Pressefreiheit der Adenauer-Ära bis zur Energiepolitik unserer Gegenwart sieht die deutsche Gesellschaft sich selbst im Rückspiegel ihrer Auslandsbeziehungen. Frank Böschs Buch leistet einen großen Beitrag, diesen Blick zu vereindeutigen.

Tagesspiegel, Gerrit ter Horst

Eine neue, überaus interessante Perspektive auf die Geschichte der BRD

Damals

Frank Bösch zeigt auf der Grundlage umfassender Archivrecherchen auf, welche Interessen aufeinandertrafen und was in den Hinterzimmern besprochen und angebahnt wurde.

Sächsische Zeitung, Christian Ruf

Frank Bösch hat eine Geschichte der Bundesrepublik entlang ihrer Deals mit Diktatoren vorgelegt, die es in sich hat.

Freitag, Erhard Schütz

Besprechung vom 16.07.2024

Besprechung vom 16.07.2024

Die Hurensöhne der Bundesrepublik

Deutschland und die unerfreulichen Regime dieser Welt: Eine "andere Geschichte" unseres Landes

Empörung! Dazu lädt dieses Buch ein. Und es dürfte dafür in Deutschland sicherlich ein dankbares Publikum finden. Denn es trifft mit seinem Thema einen empfindlichen Nerv der deutschen Gesellschaft: die gnadenlose Spiegelung von Anspruch und Wirklichkeit in den Beziehungen der Bundesrepublik mit Diktaturen. Frank Bösch hat diese "andere Geschichte" seines Landes aufgeschrieben. Kühl und nüchtern schildert der Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung, wie nicht nur die Regierungen der Bundesrepublik, sondern auch ihre Gesellschaft als Ganzes von Beginn an widersprüchlich handelten, wenn es um den Umgang mit Diktatur und Unterdrückung ging: Zwar grenzte man sich vom Nationalsozialismus und von der DDR ab, um einen möglichst starken Kontrast zum eigenen demokratischen Neuanfang herzustellen. Aber gleichzeitig arbeitete man auf vielfältige Weise mit Diktaturen zusammen - ob in Afrika, Lateinamerika oder Asien.

Ausgangspunkt für dieses Verhalten war der Kalte Krieg. Schon unter Konrad Adenauer schien für die intensive Zusammenarbeit mit undemokratischen Staaten das viel zitierte Diktum von Franklin D. Roosevelt über die amerikanische Unterstützung von Nicaraguas Diktator Anastasio Somoza zu gelten: "Er mag ja ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn." Nach dieser Logik suchte auch die Bundesrepublik den Schulterschluss mit zahlreichen antikommunistischen Autokratien. Neben der Westbindung ging es dabei nach Bösch um Prestigebildung für den jungen westdeutschen Staat - in Form von internationaler Aufwertung und der Sicherung eines Platzes in der Abwehrfront gegen den Kommunismus.

Es war aber nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft, die sich in diesen Rahmenbedingungen bewegte. Der Eiserne Vorhang durch Europa schnitt den Handel zwischen West und Ost weitgehend ab. Ersatz sollte her für die schon damals stark exportorientierte Wirtschaft der Westdeutschen. Staatsempfänge für autokratische Herrscher dienten daher auch dem Zweck, die eigene wirtschaftliche Expertise und die Exportgüter anzupreisen. Bösch unterstreicht, wie eine üppige Unterstützung mit Entwicklungshilfe, günstigen Krediten und Hermes-Versicherungen die ökonomische Zusammenarbeit förderte. Sind es im kollektiven Gedächtnis der Westdeutschen nicht zuletzt die Vereinigten Staaten gewesen, die als westliche Führungsmacht den Schulterschluss mit Diktaturen vorlebten, so zeichnet Bösch ein Bild vom transatlantischen Binnenverhältnis, das in Deutschland weniger verbreitet sein dürfte: Es waren westdeutsche Unternehmen, unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium, die immer wieder die Grenzen des Zulässigen in ihrer Kooperation mit sozialistischen Staaten erprobten, die vom Westen systematisch bei Militär- und Hightech-Produkten sanktioniert wurden. Daher sah sich Washington mehrfach gezwungen, die Geschäfte der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie mit der DDR und der Sowjetunion zu bremsen.

Adenauer musste 1962 auf Druck der USA hin den bereits angelaufenen Ver-kauf von Rohrleitungen an die Sowjetunion stoppen. Schon zu dieser Zeit prägten weniger moralische Argumente als demonstrative Treue zum transatlantischen Partner die westdeutsche Sanktionspolitik, wie Bösch klar herausarbeitet und dabei anmerkt, dass die Bundesregierungen später keine derartige Rücksicht mehr nahmen. Die Folgen dieser Politik reichen bis heute.

Auch die nationalsozialistische Vergangenheit setzte der westdeutschen Kooperation mit Diktaturen mitunter Grenzen. Bösch verdeutlicht dies unter anderem an der Zusammenarbeit mit Francos Spanien angesichts der Verbindung aus der Zeit vor 1945: Die Deutschen hätten kreativ die Grenzen der vertretbaren Annäherung ausgetestet - zunächst mit in-formellen Treffen, dann auf Ministerebene. Die geheim geplante Stationierung der deutschen Luftwaffe in Spanien hätte hingegen in den USA, in Westeuropa und bei den Sozialdemokraten als zu großer Tabubruch gegolten, was kaum verwundert angesichts der unrühmlichen Rolle, die Hitlers Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg bei der Bombardierung von zivilen Zielen gespielt hatte.

Bösch weist ebenso darauf hin, dass die enge Kooperation der Bundesrepublik mit Portugal unter der Salazar-Diktatur in den 1960er-Jahren bei Waffenlieferungen leicht eingeschränkt wurde, um angesichts der portugiesischen Kolonialkriege nicht den afrikanischen Markt für deutsche Unternehmen zu gefährden. Nach seiner Analyse hing oft von anderen Partnern und Märkten ab, wie eng die westdeutsche Zusammenarbeit mit Diktaturen ausfiel. Dabei waren es nicht allein die USA, die den Westdeutschen verschiedentlich Grenzen setzten, sondern später auch die Europäische Gemeinschaft und die Vereinten Nationen.

Die zunehmenden Proteste in Westdeutschland gegen den Umgang der Bundesrepublik mit Diktaturen und der Regierungswechsel 1969 führten dann zu einem Wandel. Bösch beschreibt, wie sich nun die Besuche von Diktatoren oft von Bonn nach Bayern verlagerten, um sichtbare staatsoffizielle Handschläge, Proteste und Medienberichte in der Bundeshauptstadt zu vermeiden: Einige Autokraten seien oft direkt "privat" nach Bayern gereist, wo sie fürstlich empfangen worden seien, um dann ebenfalls "privat" kurz die Kanzler und Minister in Bonn zu treffen.

Die Rolle der Bundesländer in diesem Wandel unterschied sich dabei nach Parteifarbe. Bösch erinnert daran, dass besonders der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß in zahlreiche Diktaturen reiste. Damit wollte er die regionale Wirtschaft fördern. Das ist allerdings keine exklusiv bayerische Tradition, die bis in die Gegenwart reicht. So waren es nach Böschs Beobachtung ebenfalls unionsgeführte Bundesländer, die eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Zusammenarbeit mit China spielten. Die sozialliberale Bundesregierung hielt sich hier zurück, allerdings nicht aus moralischen Gründen, wie Bösch betont, sondern um Verstimmungen mit der Sowjetunion zu vermeiden: "Ost- und Fernostpolitik ergänzten sich somit."

So betrachtet erscheint auch die Ostpolitik selbst in einem anderen Licht. Ihre Anbahnung ähnelte nach Böschs Darstellung der Annäherung an anti-kommunistische Diktaturen: Wirtschaftskontakte, dialogorientierte private Reisen und informelle Unterhändler hätten die Annäherung eingeleitet, auf die dann Staatsbesuche und Abkommen gefolgt seien. Wie bei anderen Diktaturen hätten deutsche Großinvestitionen und Handelsverflechtungen langfristige, recht krisenfeste Bindungen geschaffen: "Weder der Afghanistan-Einmarsch der Sowjetunion 1979 noch das Kriegsrecht in Polen 1981 behinderten die Fortsetzung der Kooperation, ungeachtet massiver US-Proteste."

Und mit Blick auf Iran sollte man nicht vergessen, dass es die Bundesregierung unter Willy Brandt war, die zahlreichen Autokratien deutsche Atomkraftwerke offerierte, die Iran, Brasilien und Argentinien dann auch tatsächlich kauften. Washington intervenierte wieder in Bonn - erneut erfolglos. THOMAS SPECKMANN

Frank Bösch: Deals mit Diktaturen. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik.

C.H. Beck Verlag, München 2024. 622 S.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.