Zustellung: Do, 27.02. - Di, 04.03.

Versand in 3 Wochen

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

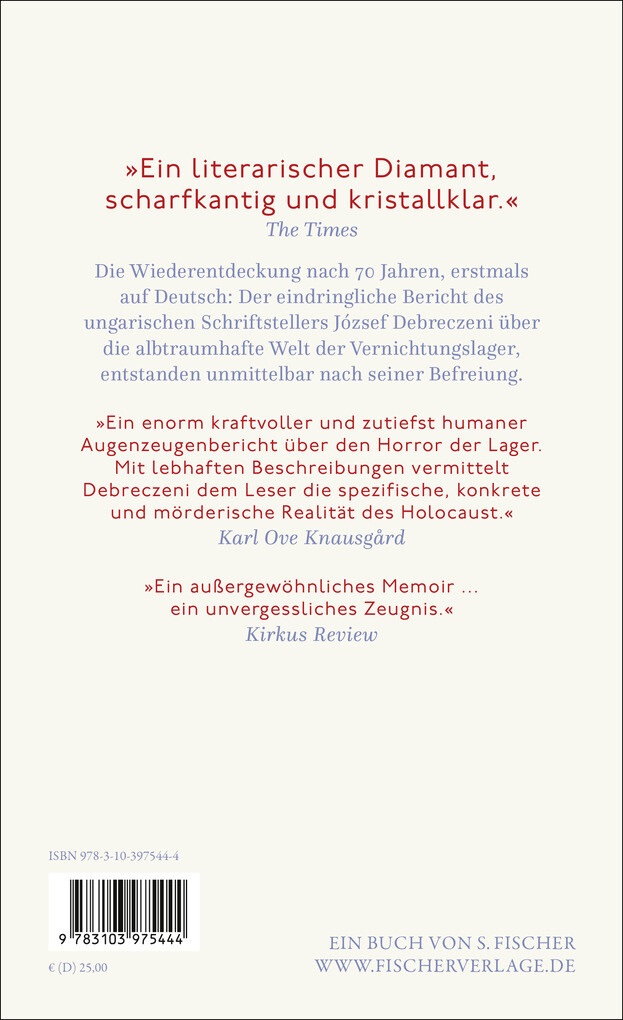

Die Wiederentdeckung nach 70 Jahren, erstmals auf Deutsch: »Ein literarischer Diamant, scharfkantig und kristallklar«, schreibt die »Times« über József Debreczenis Erinnerungen an Auschwitz. Sein bewegender Bericht aus den Vernichtungslagern gilt als eines der größten Werke der Holocaust-Literatur. In ihrem Nachwort setzt sich Carolin Emcke mit diesem bewegenden Memoir eines Überlebenden auseinander und reflektiert darüber, was es für uns heute bedeutet, dieses Buch zu lesen.

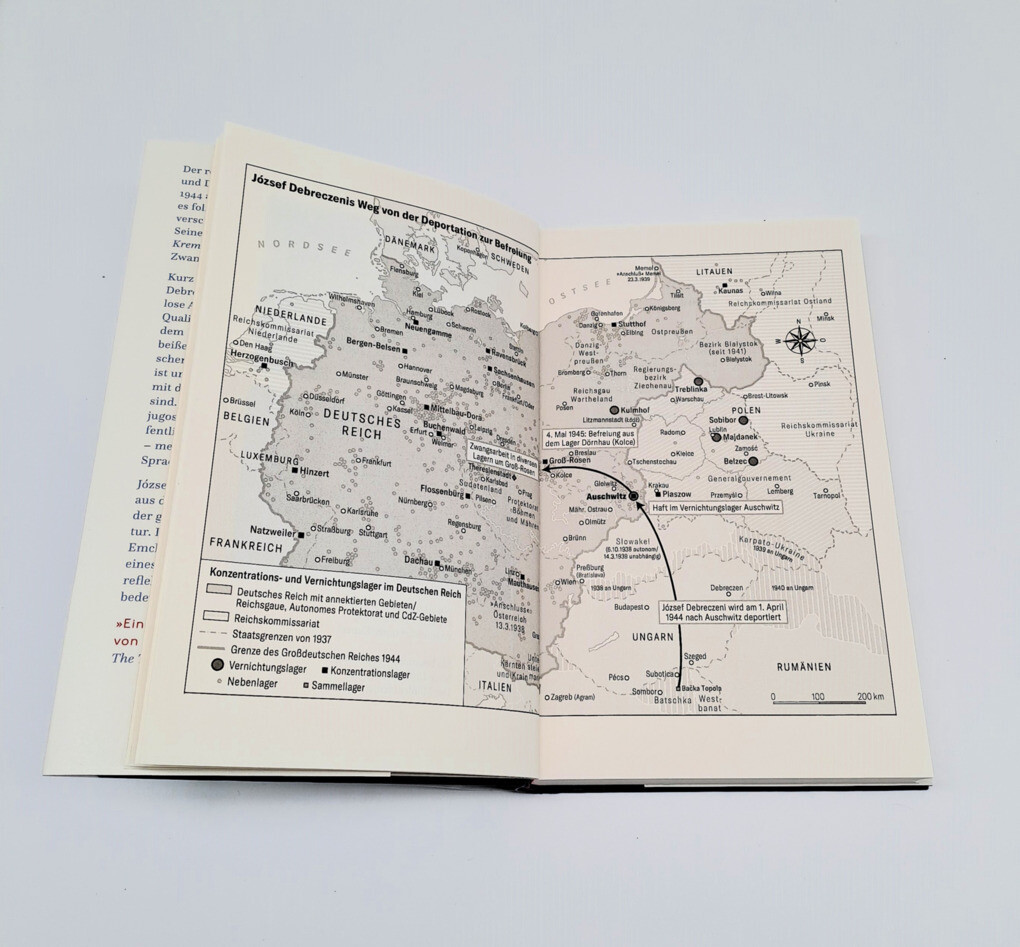

Der renommierte ungarische Journalist und Dichter József Debreczeni wurde 1944 als Jude nach Auschwitz deportiert, es folgten zwölf albtraumhafte Monate in verschiedenen Konzentrationslagern. Seine letzte Station war das »Kalte Krematorium«, die Krankenbaracke des Zwangsarbeitslagers Dörnhau.

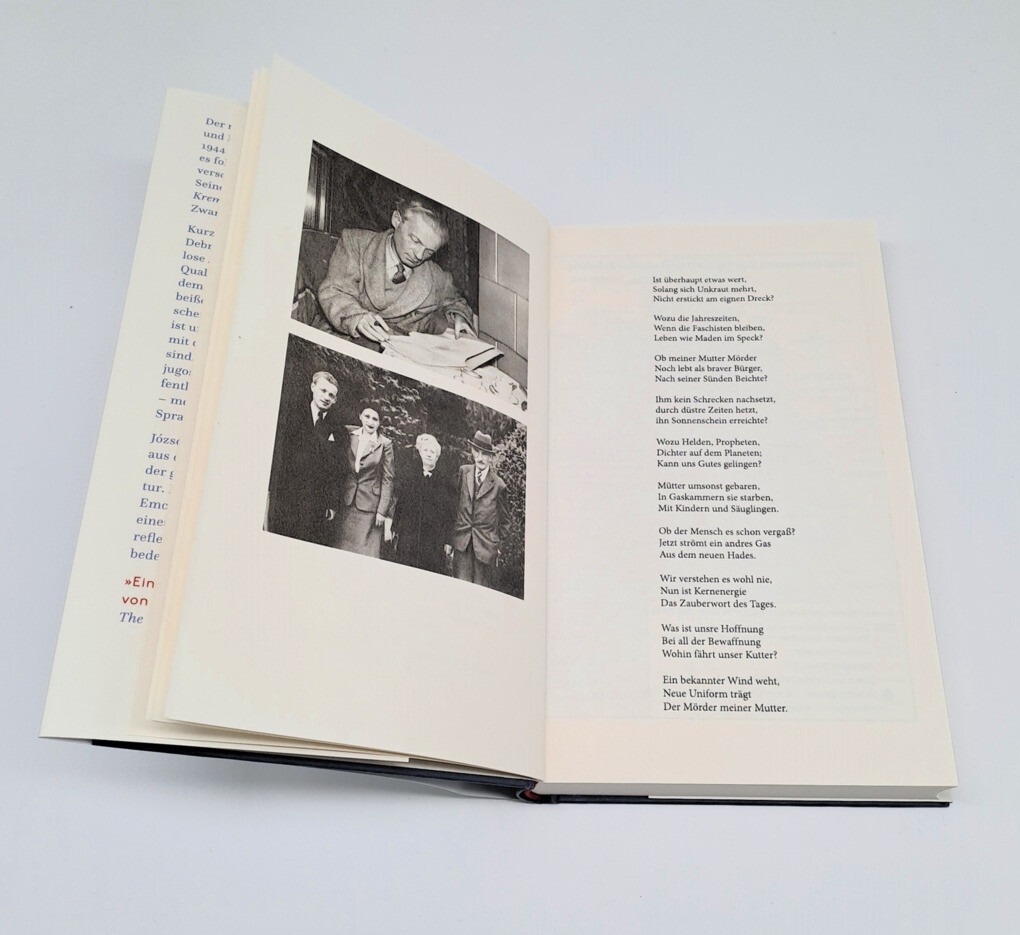

Kurz nach der Befreiung schrieb József Debreczeni seinen Bericht: eine gnadenlose Anklage von höchster literarischer Qualität. Mit präzisen Beschreibungen, dem Mittel der Ironie und mitunter einem beißenden Humor bringt er uns die Menschen nahe, denen er in der Haft begegnet ist und deren Erfahrungen in den Lagern mit dem Verstand kaum zu begreifen sind. Erstmals 1950 auf Ungarisch veröffentlicht, geriet es in Vergessenheit - mehr als 70 Jahre später wurde es in 15 Sprachen übersetzt.

»Eine eindringliche Chronik von seltener, beunruhigender Kraft. « The Times

»Ein enorm kraftvoller und zutiefst humaner Augenzeugenbericht über den Horror der Lager. Mit lebhaften Beschreibungen vermittelt Debreczeni dem Leser die spezifische, konkrete und mörderische Realität des Holocaust. « Karl Ove Knausgaard

»Ein außergewöhnliches Memoir . . . ein unvergessliches Zeugnis. « Kirkus Review

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. November 2024

Sprache

deutsch

Auflage

5. Auflage

Seitenanzahl

272

Autor/Autorin

József Debreczeni

Übersetzung

Timea Tankó

Nachwort

Carolin Emcke

Weitere Beteiligte

Carolin Emcke

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

ungarisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit einem Vorwort von Carolin Emcke

Gewicht

352 g

Größe (L/B/H)

206/132/28 mm

ISBN

9783103975444

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Es ist ein Zeugnis des bestialischen Grauens der Nationalsozialisten und es ist eine Warnung, die es gilt, ernst zu nehmen. Nora Zukker, Tages-Anzeiger

Es ist ein Werk von großer Genauigkeit, zugleich mit bitterem Humor. Pitt von Bebenburg, Frankfurter Rundschau

Im Kanon der Holocaust-Literatur, in den es nun spät Eingang gefunden hat, wird Kaltes Krematorium künftig ganz weit vorn stehen. Gerhard Zeillinger, Der Standard

Der Übersetzerin Timea Tankó ist es gelungen, dieses auch literarisch großartige Werk meisterhaft ins Deutsche zu übertragen. Ernst Piper, Tagesspiegel

Es ist ein großes Glück, dass dieses eindringliche Werk nun endlich auch auf Deutsch erschienen ist Dietmar Süß, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das Werk des hierzulande noch völlig unbekannten ungarischen Autos József Debreczeni sollte [ ] Pflichtlektüre werden - auch wenn ruhiger Schlaf hinterher kaum möglich scheint. Michael Husarek, Nürnberger Zeitung

József Debreczenis brillanter Augenzeugenbericht [ ] zählt zu den Klassikern der Holocaust-Literatur. Süddeutsche Zeitung

Bilder und Sätze, die man nicht wieder vergisst. Kunstvoll ist dieses Buch komponiert, ohne dabei an irgendeiner Stelle künstlich zu wirken. Berliner Morgenpost

ein vergessener Klassiker der Holocaust-Literatur Klaus Kastberger, Die Presse

Ein Zeugnis der Menschlichkeit inmitten von Schrecken und Entmenschlichung 70 Jahre nach Erstveröffentlichung erstmals auf Deutsch. Die Sachbuch-Bestenliste für Dezember 2024 von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die ZEIT

ein Buch, das vieles zugleich ist: autobiografischer Erlebnisbericht, Rekonstruktion und Reflexion, Zeugenaussage, vor allem aber, so merkwürdig es vielleicht klingt, eine erstaunlich souveräne literarische Reportage des Schreckens. Alexander Cammann, Die ZEIT - Literatur zu Weihnachten

Es ist ein Werk von großer Genauigkeit, zugleich mit bitterem Humor. Pitt von Bebenburg, Frankfurter Rundschau

Im Kanon der Holocaust-Literatur, in den es nun spät Eingang gefunden hat, wird Kaltes Krematorium künftig ganz weit vorn stehen. Gerhard Zeillinger, Der Standard

Der Übersetzerin Timea Tankó ist es gelungen, dieses auch literarisch großartige Werk meisterhaft ins Deutsche zu übertragen. Ernst Piper, Tagesspiegel

Es ist ein großes Glück, dass dieses eindringliche Werk nun endlich auch auf Deutsch erschienen ist Dietmar Süß, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das Werk des hierzulande noch völlig unbekannten ungarischen Autos József Debreczeni sollte [ ] Pflichtlektüre werden - auch wenn ruhiger Schlaf hinterher kaum möglich scheint. Michael Husarek, Nürnberger Zeitung

József Debreczenis brillanter Augenzeugenbericht [ ] zählt zu den Klassikern der Holocaust-Literatur. Süddeutsche Zeitung

Bilder und Sätze, die man nicht wieder vergisst. Kunstvoll ist dieses Buch komponiert, ohne dabei an irgendeiner Stelle künstlich zu wirken. Berliner Morgenpost

ein vergessener Klassiker der Holocaust-Literatur Klaus Kastberger, Die Presse

Ein Zeugnis der Menschlichkeit inmitten von Schrecken und Entmenschlichung 70 Jahre nach Erstveröffentlichung erstmals auf Deutsch. Die Sachbuch-Bestenliste für Dezember 2024 von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die ZEIT

ein Buch, das vieles zugleich ist: autobiografischer Erlebnisbericht, Rekonstruktion und Reflexion, Zeugenaussage, vor allem aber, so merkwürdig es vielleicht klingt, eine erstaunlich souveräne literarische Reportage des Schreckens. Alexander Cammann, Die ZEIT - Literatur zu Weihnachten

Besprechung vom 24.01.2025

Besprechung vom 24.01.2025

Die Stufen der Entmenschlichung

József Debreczenis Bericht über seinen Weg durch NS-Konzentrationslager liegt nach 75 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch vor.

Die lauten Stimmen: Sie geben eine Ahnung, dass der Zielort näher kommt. "Aussteigen! Zur Seite! Los, los!", rufen die deutschen Feldjäger, und noch einmal lassen die "grasgrünen Henkersknechte" die Menschen in den überfüllten Güterwagons ihre Notdurft verrichten. Sie sind irgendwo in einem Wäldchen, in Ungarn, in der Slowakei, in Polen. József Debreczeni weiß es nicht, ein Bahndamm, irgendwo in Osteuropa, wo blühende Bäume stehen - und sich, wie er festhält, "eine erstaunliche Metamorphose" vollzieht: Hier, an dieser Stelle, wo sich junge Frauen und Männer, Alte und Junge kurz niederlassen, wehrlos, bewacht und beobachtet von Soldaten mit "den frisch rasierten Gesicherten", werden "die Menschen der plombierten Höllenzüge zu Tieren", hier war der Moment, "in dem uns zum ersten Mal unsere aufrechte Haltung genommen wurde".

Der 1905 in Budapest als József Brunner geborene jüdische Journalist und Schriftsteller József Debreczeni überlebte den Terror nationalsozialistischer Lagergewalt nur knapp. Erst hatte er wie so viele Jüdinnen und Juden Zwangsarbeit in einem Arbeitsbataillon leisten müssen, dann war er Ende April 1944 zunächst nach Auschwitz, später dann in verschiedene Außenlager des Konzentrationslagers Groß-Rosen deportiert worden - ein zwölfmonatiger Albtraum, voller Erniedrigung, Hunger, Kälte und Krankheit. Debreczenis Erfahrungsbericht ist ein außergewöhnliches, ein aufwühlendes Zeitdokument, das bereits unmittelbar nach Kriegsende entstand und 1950 erstmals auf Ungarisch und kurze Zeit später auch auf Serbokroatisch veröffentlicht wurde, aber nie seinen Weg ins Deutsche oder Englische fand. Weite Teile seines Lebens verbrachte Debreczeni in der Vojvodina, einer multiethnischen Region in Serbien.

Debreczeni blickt als Überlebender zurück und schildert mit schonungsloser Härte den Überlebenskampf der Häftlinge, die Hierarchien der Lagergesellschaft, die körperlichen Qualen des radikalen Ausnahmezustandes, den die deutschen Wachmannschaften schufen und auskosteten. Ausbeutung, Auszehrung und Gewalt sind allgegenwärtig. Eines Tages, so berichtet er, besuchte der Chef des Lagers Groß-Rosen, ein SS-Hauptsturmführer mit nur mehr einem Arm, ihr Arbeitslager. Er durchschritt die Reihen, wählte einen besonders tüchtigen Häftling aus, stellte sich neben ihn, griff "träge" in die Tasche mit dem Revolver - und erschoss ihn. Eine "kleine Demonstration" sei dies gewesen, so der SS-Mann, "um zu veranschaulichen, dass selbst der beste Jude krepieren" müsse. "Was für ein Kitsch", notierte Debreczeni. "Das Grauen ist immer kitschig. Selbst, wenn es Wirklichkeit ist."

Sein Bericht schildert die Stufen der Entmenschlichung: sammeln, zählen, selektieren. Das Wissen über den Massenmord ist ständiger Begleiter, "eine Wirklichkeit, die ich unmittelbar vor mir sehe", wie Debreczeni nach seiner Ankunft in Auschwitz notiert. "In einer Entfernung von weniger als zweihundert Metern. Ich rieche den Raum. Es ist zweifellos wahr und doch unfassbar. Es ist ein strahlender Tag Anfang Mai, um mich herum bewegen sich die Menschen, der Himmel über mir ist von einem leuchtenden Blau. Und doch ist dieser elende, zweihundert Meter von mir aufsteigende Rauch die Wirklichkeit." Die Gerüche des Todes - sie verschwinden nicht mehr. Breiten Raum nimmt in seiner Darstellung das Innenleben der Häftlingsbaracken ein, der Kampf um einen Schlafplatz, der Verlust jeder Intimität, das tägliche, ja stündliche Sterben. 33031 - diese Nummer begleitet ihn auf seinem Weg, den er nur mit viel Glück und am Ende im fiebrigen Wachtraum überlebte, als die Rote Armee schließlich die Lager befreite und sein Leben rettete. Die letzte Melodie, mit der das Buch endet, ist die der Internationale.

Das "Kalte Krematorium", das dem Buch seinen Titel gibt, ist nicht Auschwitz. Häftlinge nannten so die Krankenbaracke des Zwangsarbeitslagers Dörnhau, das zum Außenlagersystem des Konzentrationslagers Groß-Rosen gehörte und in das Debreczeni verfrachtet worden war. "Es ist noch keine Stunde vergangen und schon kann ich mich nicht mehr darüber freuen, nicht nach Birkenau gebracht worden zu sein. Später, inmitten der Qualen des kalten Krematoriums, suchte mich das Gespenst der ersten Augenblicke in Dörnhau oft heim, immer wieder erschien mir das erste Bild, ein Anblick, an den ich mich erst nach langer Zeit gewöhnen konnte. Als ich selbst ein Teil davon wurde, eines der schreienden, nackten Skelette. Kaltes Krematorium."

In der deutschen (und ähnlich auch in der englischen) Übersetzung trägt das Buch den Untertitel "Bericht aus dem Land namens Auschwitz", in der ersten Ausgabe 1950 war im Untertitel von einem "Roman" über Auschwitz die Rede. Tatsächlich arbeitet Debreczeni als Ich-Erzähler mit unterschiedlichen erzählerischen Strategien, es gibt Rückblenden und eine eigene Geschwindigkeit, die erkennen lassen, dass hier ein sprachmächtiger und feinfühliger Beobachter schreibt, dem in späteren Jahren in Jugoslawien höchste Ehren für sein literarisches Werk zuteilwerden sollten. Sein Bericht ist aber alles andere als "Fiktion". Er ist von schonungsloser Klarheit, gerade auch gegenüber der deutschen Gewaltherrschaft. "Das haben sie im Blut", hält Debreczeni mit Blick auf Auschwitz und die Administration der Vernichtung fest.

Von der ersten Veröffentlichung bis zur jüngsten Übersetzung war es ein weiter Weg, der auch auf die unterschiedlichen Formen und Phasen der Erinnerung an den Holocaust in den sozialistischen Ländern nach 1945 verweist. Denn dass es sich um ein jüdisches Überlebenszeugnis handelte, ließ sich auf dem Titelbild der ersten Ausgabe nicht erkennen. Es zeigte die Schwarz-Weiß-Fotografie einer jungen, märtyrerhaft blickenden Frau hinter einem Stacheldraht, die eher an die heldenhaften Partisanen erinnerte als an jüdische Holocaustopfer.

Das Buch fügte sich also in seiner äußeren Bildsprache in die dominierende staatssozialistische Lesart der "Opfer des Faschismus" ein. Und erzählte doch zugleich eine Überlebendengeschichte, die sich diesem Deutungsmuster nicht unterwarf und deren Bedeutung lange unterschätzt worden ist. Als das Buch dann 1975 noch einmal veröffentlicht wurde, hatte sich auch das Titelbild verändert. Auf ihm - wie auch im Buch - waren nun einige Lithographien des bekannten jugoslawischen Künstlers und jüdischen Holocaustüberlebenden Nandor Glid zu sehen, der auch das Internationale Mahnmal für die KZ-Gedenkstätte in Dachau entworfen hatte. Es ist ein großes Glück, dass dieses eindringliche Werk nun endlich auch auf Deutsch erschienen ist; in der Sprache derer, deren Stimmen bereits in der ungarischen Originalfassung so präsent waren. Und vor allem nach Tod und Vernichtung klangen. DIETMAR SÜSS

József Debreczeni: "Kaltes Krematorium". Bericht aus dem Land namens Auschwitz.

Aus dem Ungarischen von Timea Tankó. Nachwort

von Carolin Emcke. S. Fischer Verlag,

Frankfurt am Main 2024.

272 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 16.01.2025

Ein unglaublich wichtiges Buch! Kaltes Krematorium von Jozsef Debreczeni ist ein Zeitdokument, das ich nicht auf einmal durchlesen konnte. Zu grausam und unvorstellbar sind die Geschehnisse aus der Hitlerzeit, geschildert von einem Zeitzeugen. Jozsef Debreczeni hat seinen Bericht aus dem "Land namens Auschwitz" bereits 1950 erstmals veröffentlicht, allerdings ist er erst 2024 in 15 andere Sprachen übersetzt worden, darunter auch deutsch.Jozsef Debreczeni ist das Pseudonym des ungarischen Journalisten und Schriftstellers Jozsef Bruner. Er wird 1944 nach Auschwitz deportiert. Nur durch Zufall entgeht er der Gaskammer, weil er statt des LKW-Transports den Fußweg wählt. Zwölf Monate wird er in dem riesigen Lagerkomplex Auschwitz durch verschiedene Konzentrations- und Arbeitslager verlegt, zuletzt befindet er sich im kalten Krematorium, der Krankenbaracke des Arbeitslagers Dörnhau. Er beschreibt aus der Sicht des Journalisten seine Erfahrungen, die Hierarchien innerhalb der Lager zwischen den Häftlingen und die Tagesabläufe und Schikanen mit unglaublicher Präzision. Im Hinterkopf hat der Lesende allerdings immer die Gewissheit, dass es sich nicht um eine fiktive Handlung sondern um grausame und unvorstellbare Tatsachen handelt. Wie Menschen in Not, denen Macht gegeben wird, handeln lässt mich fassungslos zurück.Dieses Werk von Debreczeni kann man nicht beschreiben, man muss es selbst lesen. Und meiner Meinung nach ist es genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Einem Zeitpunkt, zu dem es kaum noch lebende Zeitzeugen mehr gibt. Einem Zeitpunkt, zu dem die gewählten Verantwortlichen der Welt immer mehr an den rechten Rand rücken. Einem Zeitpunkt, zu dem viele Menschen immer mehr Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken Glauben schenken.Ein Werk, das als Pflichtlektüre in Schulen eingeführt werden sollte. Es ist gut und wichtig, dass dieses Werk nach 70 Jahren endlich in deutscher Übersetzung vorliegt! Es sollte auch in jeder öffentlichen Bücherei und Onleihe zur Verfügung stehen...Verlag: S. Fischer VerlagISBN: 978-3-10-397544-4272 SeitenErschienen am 27.11.2024

LovelyBooks-Bewertung am 05.01.2025

1950 werden die Erinnerungen von Jozsef Debreczeni auf ungarisch veröffentlicht. Erinnerungen an die schrecklichste Zeit seines Lebens, Erinnerungen an eine der dunkelsten der Geschichte, Erinnerungen an seine Deportation durch die Nazis ins Konzentrationslager Auschwitz. Nun sind diese Erinnerungen, dieses Zeitzeugnis erstmalig auf Deutsch erschienen und ich wollte dieses Buch unbedingt lesen, auch, weil ich die Gedenkstätte des KZ Auschwitz-Birkenau schon besucht habe und erschüttert war über die dort verübten Greueltaten.Der Journalist und Dichter Jozsef Debreczeni wird als Jude 1944 nach Auschwitz gebracht. Mit Zügen, unter menschenunwürdigen Zuständen, geht es ins Unbekannte, vermeintlich dem nächsten Arbeitseinsatz für ein deutsches Unternehmen entgegen. Angekommen im Lager direkt die erste Selektion, Kranke und Alte werden von den Arbeitsfähigen getrennt und auf Lastwagen weggebracht, beneidet von den Zurückbleibenden, die nun einen kilometerlangen Fußmarsch vor sich haben, unwissend, dass sie so schon das erste mal dem Tod entkommen sind. Die Erzählung des Autors ist messerscharf, detailliert, ungekünstelt und direkt. Sie lässt sofort Bilder des Grauens im Kopf entstehen, wie man sie auch aus Filmen wie "Shindlers Liste" kennt, die aber um ein Vielfaches grausamer und realer sind. Was das Ganze so grausam macht sind dabei nicht unbedingt die Greueltaten der Nazis, die Debreczeni nur "die Grauen" nennt, denn diese treten aktiv gar nicht so unmittelbar in Erscheinung. Grausam und erschreckend ist das System, das sie innerhalb der Lager unter den Häftlingen geschaffen haben, ein System aus Blockwarten und Kapos, sogenannten Funktionshäftlingen, die, ausgestattet mit einem Minimum an Macht ein Maximum an Angst und Schrecken unter ihren Mitgefangenen verbreiteten. Der Autor beschreibt die Willkür, den Terror, die Gewalt und den Überlebenskampf in allen Details und der Leser erkennt die Perfidität, die hinter dem Ganzen steckt.Es ist fast unvorstellbar, was der Autor beschreibt, manchmal kaum auszuhalten, aber man kann das Buch trotzdem nicht aus der Hand legen. Das Beschriebene ist ein Zeitzeugnis, da es nur noch wenige Holocaustüberlebende gibt, die persönlich von ihren Erlebnissen berichten können. Erlebnisse, die heute um so dringender als Mahnung dienen müssen, da wir förmlich von rechtspopulistischem Gedankengut überschwemmt werden. Bücher wie dieses sollten meiner Meinung nach unbedingt Schullektüre werden, denn seinen wir mal ehrlich, das was die Schüler heutzutage über den Nationalsozialismus lernen, ist mehr als dürftig. Gerade in einer Zeit, in der es das Internet so leicht macht die Vergangenheit zu leugnen, in der man so leicht seine falschen Propaganda verbreiten kann, müssen wir mit solchen Büchern gegensteuern. Wider dem Vergessen.