Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

SWR Bestenliste Januar 2025

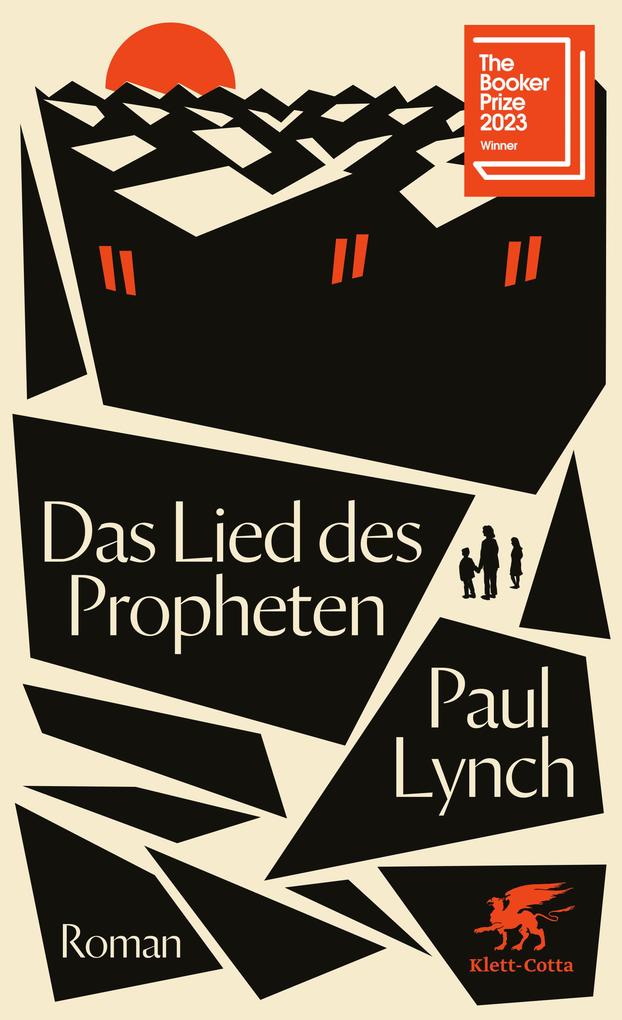

Booker Prize 2023

»Wenn es so etwas wie ein zentrales Buch für unsere Zeit gibt, dann ist es dieses. Brillant und Eindringlich« The Observer

An einem regennassen Abend in Dublin öffnet die Wissenschaftlerin und vierfache Mutter Eilish Stack ihre Haustür und steht zwei Beamten der neu gegründeten irischen Geheimpolizei gegenüber. Sie sind gekommen, um ihren Mann Larry, einen bekannten Gewerkschafter, zu verhören. Kurz nach dieser Begegnung verschwindet Larry, und sehr schnell beginnen die Dinge in Eilishs Welt aus dem Ruder zu laufen.

Irland befindet sich in der Gewalt einer Regierung, die auf dem Weg in die Tyrannei ist. Eilish findet sich in der alptraumhaften Logik einer kollabierenden Gesellschaft wieder, angegriffen von unsichtbaren Kräften, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Sie ist gezwungen, alles zu tun, um ihre Familie zu schützen und alle zusammenzuhalten. Wie soll sie ihren Kindern erklären, was passiert ist, wenn sie nach dem Vater fragen? Wie wird ihr eigener zunehmend dementer Vater auf die gravierenden Veränderungen seines Alltags reagieren? Und wie weit wird Eilish selbst gehen, um sich und ihre Familie zu retten? »Das Lied des Propheten« ist ein atemloses Porträt einer Familie am Rande der Katastrophe, das stilistisch und emotional seinesgleichen sucht. Paul Lynchs meisterhafter Roman ist das Buch der Stunde - und ein Appell, die entstehenden autoritären Regime der Gegenwart zu bekämpfen.

»Ein Triumph des emotionalen Erzählens, mutig und anregend« Booker Prize Jury

»Ein wichtiges und unvergessliches Leseerlebnis. « The Guardian

»Einer der erschütterndsten und provokativsten Romane, die ich seit langem gelesen habe. « Scotsman

»Paul Lynch ist einer der meistgefeierten irischen Schriftsteller seiner Generation und 'Das Lied des Propheten' ist Irlands '1984'. « Telegraph

»Ein Meisterwerk« Big Issue

»Erschreckend plausibel« Irish Times

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. Juli 2024

Sprache

deutsch

Auflage

5. Druckaufl., 2024

Seitenanzahl

320

Autor/Autorin

Paul Lynch

Übersetzung

Eike Schönfeld

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

418 g

Größe (L/B/H)

209/138/32 mm

Sonstiges

gebunden mit Schutzumschlag

ISBN

9783608988222

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Ein Roman, der seinen Leser einsaugt, ihm seiner Präzision und albtraumhaften Intensität wegen körperliche Schmerzen bereitet und ihn bis zum unglaublichen Ende nicht mehr ausspuckt. Wer wissen will, was drohen könnte, muss dieses Buch lesen. «Peer Teuwsen, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 24. November 2024 Peer Teuwsen, NZZ am Sonntag

» Das Lied des Propheten ist ein beklemmendes Leseerlebnis, das einen lange verfolgt. Ein politischer Warnruf, dass auch in unseren Breiten Dinge möglich sind, die wir uns nicht vorstellen mögen. Und ein literarisches Meisterwerk, das mit Recht den Booker-Preis 2023 gewonnen hat. «Martin Ebel, Tages-Anzeiger, 03. Oktober 2024 Martin Ebel, Tages-Anzeiger

» Das Lied des Propheten ist große Literatur. Absolut lesenswert. «Claudia Kuhland, NDR Kultur, 09. September 2024 Claudia Kuhland, NDR Kultur

»Die Bilder, die Lynch dafür findet, sind ebenso eindringlich wie uneindeutig, von intimer Schönheit mitten im Schrecken. [ ] [W]eil das Buch keine Rettung verspricht und dennoch auf die Menschlichkeit pocht, verschiebt es Perspektiven, indem es seinen Lesern unabweislich vor Augen führt, wovon sie nichts wissen wollen, was sie nicht aushalten. Sollten sie die Augen öffnen, werden sie belohnt mit großer Kunst. «Julia Schröder, Deutschlandfunk, 04. August 2024 Julia Schröder, Deutschlandfunk

»Paul Lynch kreiert eine klaustrophobische, atemlose Stimmung, herzzerreißende Szenen, Fiktion, die die Wirklichkeit greifbar, die tiefere Wahrheit sichtbar macht. [ ] Das Lied des Propheten ist große Literatur. Absolut lesenswert. « Claudia Kuhland, Das Erste titel, thesen, temperamente, 28. Juli 2024 Claudia Kuhland, Das Erste titel, thesen, temperamente

» Das Lied des Propheten [zieht uns] existenziell in Mitleidenschaft wie kaum ein Werk dieser Zeit: Es hat nur einmal in einem Jahrhundert einen Franz Kafka gegeben; und in diesem gibt es nur einen Paul Lynch. «Markus Gasser, Neue Zürcher Zeitung, 06. Juli 2024 Markus Gasser, NZZ

»Eines der emotionalsten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. [ ] Ich bin völlig begeistert davon. «Anke Engelke, Wie war der Tag, Liebling? , 08. April 2024 Anke Engelke, Wie war dein Tag, Liebling?

»Sicherheit, Anspruch auf Rechtsschutz, Meinungsfreiheit: Dies und noch mehr wird der Familie genommen. Der Roman zeigt, wie wichtig die Demokratie ist - und ist erschreckend aktuell. «Sabine Ebinger, Nürnberger Nachrichten, 05. März 2025 Sabine Ebinger, Nürnberger Nachrichten

» Das Lied des Propheten ist das Buch für unsere Zeit und erschreckend aktuell, wenn man sich vor Augen führt, wie gerne Rechtsextreme und Rechtspopulisten in Deutschland und ganz Europa die Axt an demokratische Institutionen wie zum Beispiel Verfassungsgerichte oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk legen wollen. «Norbert Kraas und Corinna Kern, Reklamekasper, 17. Januar 2025 Norbert Kraas, Reklamekasper

»Ein von der ersten Seite an packendes, erschreckendes Buch. Völlig zurecht mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Sprachlich rasant, emotional aufwühlend. Es zeigt, wie fragil die Demokratie ist. «Diana Wieser, Schreiblust Leselust, 19. Dezember 2024 Diana Wieser, Schreiblust-Leselust

» Das Lied des Propheten ist ein atemloses Porträt einer Familie am Rande der Katastrophe, das stilistisch und emotional seinesgleichen sucht. Paul Lynchs meisterhafter Roman ist das Buch der Stunde und ein Appell, die entstehenden autoritären Regime der Gegenwart zu bekämpfen. «Buch Magazin, Ausgabe 12/2024 Buch Magazin

»[Ein] Lied ist dieser Roman sicher keines. Er ist eine eindringlich ausgemalte und buchstäblich fesselnde Warnung, was geschieht, wenn illiberale Kräfte an die Macht kommen und eine angeblich neue Normalität herstellen. «Clemens Ruthner, Ö1, 03. November 2024 Clemens Ruthner, ORF Ö1

»Paul Lynchs Roman Das Lied des Propheten wurde mit dem Booker-Preis 2023 ausgezeichnet vollkommen zu Recht! Denn dieses Meisterwerk des irischen Schriftstellers ist nicht nur in sprachlicher Hinsicht ein Kleinod, sondern auch ein zutiefst bewegender Roman, der den Leser noch lange nachdenklich zurücklässt. «Sylvia Paschert, Ruhrnachrichten, 19. Oktober 2024 Sylvia Paschert, Ruhr Nachrichten

»[D]ie Aufzeichnung der allgegenwärtigen Gefahr welche schon heute von immer mehr werdenden autoritären Regimen ist grandios klar und erschütternd. [ ] Ein klare Empfehlung für Leser der besonderen Literatur. «Sonja Schwatke, Buchreisender, 03. Oktober 2024 Sonja Schwatke, Buchreisender

»Paul Lynch hat einen beklemmenden, aber wichtigen Roman vorgelegt und zeigt: Es ist nicht weit von einer demokratisch gewählten Regierung zu einer diktatorischen, die nicht am Wohlergehen ihrer Bürger interessiert ist sondern allein an Macht und Terror. «Antonia Barboric, Die Presse am Sonntag, 29. September 2024 Antonia Barboric, Die Presse am Sonntag

»Seine Sprache entwickelt einen Sog. In einer Zeit, in der immer mehr Autokraten an die Macht drängen und die AfD bei Landtagswahlen mehr als 30 Prozent erreicht, trifft dieses Buch einen Nerv. «Welf Grombacher, Chemnitzer Zeitung, 28. September 2024 Welf Grombacher, Chemnitzer Zeitung

» Das Lied des Propheten ist in seiner Intensität großartig und Paul Lynch hat den Booker Prize absolut verdient gewonnen. Sein Roman nimmt gefangen, aber er ist auch gnadenlos. Alles andere wäre inkonsequent. «Ines Daniels, Letteratura, 21. September 2024 Ines Daniels, Letteratura

»Paul Lynch macht es dem Leser, der Leserin unbehaglich, macht sie atemlos, versetzt sie in die Situation eines Menschen, dessen Land in eine Diktatur, dann in einen Bürgerkrieg rutscht. [ ] Die Dunkelheit wirbelt, die Dringlichkeit tönt in atemberaubenden Bildern. «Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau, 04. September 2024 Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

»Eine intensive und beklemmende Lektüre. « Deutschlandfunk Kultur Lesart, Buchempfehlungen September 2024 Deutschlandfunk Kultur

»Wie überwindet man das Schweigen? Das Lied des Propheten ist ein Plädoyer gegen das Wegsehen und Weghören. «Beate Lemcke, Irish Berlin, August 2024 Beate Lemcke, Irish Berlin

»Dieses Buch [ ] geht wirklich unter die Haut. « Florian Schmid, nd, 21. August 2024 Florian Schmid, nd

»Poetisch? Zu schwach! Emotional? Zu kurz gegriffen! Die eingesetzten Sprachbilder grandios? Das klingt zu abgenutzt. Sie gehen [ ] durch Mark und Bein. «Petra Kuhn, Petras Bücher-Apotheke, August 2024 Petra Kuhn, Petras Bücher-Apotheke

»Man kann diesen wahrhaft überwältigenden Roman angesichts erstarkender rechtsnationaler Parteien gewiss als aktuelles Polit-Menetekel sehen. Wichtiger scheint indessen der empathische Blick auf jene Menschen, die sich in existenzieller Notwehr zwischen Ausharren und Flucht entscheiden müssen. «Hartmut Wilmes, Kölnische Rundschau, 31. Juli 2024 Hartmut Wilmes, Kölnische Rundschau

»Ein beängstigend gutes Portrait einer Familie, deren Leben durch ein Regime zerstört wird. «Günter Keil, EgoFM, 26. Juli 2024 Günter Keil, EgoFM

»Was für ein Roman! [ ] Es ist ein Roman, der inhaltlich erschüttert und zugleich und das ist die besondere Stärke in einer großartigen Sprache den Inhalt verdeutlicht. Die Sprache ist in ihrer Poetik feinste Untermalung des Grauens und der Verzweiflung, sie erzeugt unglaublich dichte Bilder. «Marina Büttner, Literatur leuchtet, 17. Juli 2024 Marina Büttner, Literatur leuchtet

»Dem irischen Schriftsteller, der auf dystopische Stoffe spezialisiert ist, gelingt eine eindringliche Warnung vor faschistischen Tendenzen, die aufgrund der soghaften Sprache zudem das Prädikat literarisch wertvoll verdient. [ ] Das Lied des Propheten [lässt sich] als Schlüsseltext über die Gefahr des allerorts erstarkenden Faschismus lesen. «Sebastian Fasthuber, Falter, Ausgabe 29/2024 Sebastian Fasthuber, FALTER

»[Die große sprachliche und erzählerische Kunst von Paul Lynch ist, dass er es schafft] eine dichte, fast schon klaustrophobische Atmosphäre herzustellen, die einem beim Lesen wirklich den Atem abschnürt, weil das alles so ungeheuerlich ist und andererseits so nachvollziehbar. «Alf Mentzer, hr2, 16. Juli 2024 Die BUNTE Woche

» Das Lied des Propheten ist ein beklemmendes Leseerlebnis, das einen lange verfolgt. Ein politischer Warnruf, dass auch in unseren Breiten Dinge möglich sind, die wir uns nicht vorstellen mögen. Und ein literarisches Meisterwerk, das mit Recht den Booker-Preis 2023 gewonnen hat. «Martin Ebel, Tages-Anzeiger, 03. Oktober 2024 Martin Ebel, Tages-Anzeiger

» Das Lied des Propheten ist große Literatur. Absolut lesenswert. «Claudia Kuhland, NDR Kultur, 09. September 2024 Claudia Kuhland, NDR Kultur

»Die Bilder, die Lynch dafür findet, sind ebenso eindringlich wie uneindeutig, von intimer Schönheit mitten im Schrecken. [ ] [W]eil das Buch keine Rettung verspricht und dennoch auf die Menschlichkeit pocht, verschiebt es Perspektiven, indem es seinen Lesern unabweislich vor Augen führt, wovon sie nichts wissen wollen, was sie nicht aushalten. Sollten sie die Augen öffnen, werden sie belohnt mit großer Kunst. «Julia Schröder, Deutschlandfunk, 04. August 2024 Julia Schröder, Deutschlandfunk

»Paul Lynch kreiert eine klaustrophobische, atemlose Stimmung, herzzerreißende Szenen, Fiktion, die die Wirklichkeit greifbar, die tiefere Wahrheit sichtbar macht. [ ] Das Lied des Propheten ist große Literatur. Absolut lesenswert. « Claudia Kuhland, Das Erste titel, thesen, temperamente, 28. Juli 2024 Claudia Kuhland, Das Erste titel, thesen, temperamente

» Das Lied des Propheten [zieht uns] existenziell in Mitleidenschaft wie kaum ein Werk dieser Zeit: Es hat nur einmal in einem Jahrhundert einen Franz Kafka gegeben; und in diesem gibt es nur einen Paul Lynch. «Markus Gasser, Neue Zürcher Zeitung, 06. Juli 2024 Markus Gasser, NZZ

»Eines der emotionalsten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. [ ] Ich bin völlig begeistert davon. «Anke Engelke, Wie war der Tag, Liebling? , 08. April 2024 Anke Engelke, Wie war dein Tag, Liebling?

»Sicherheit, Anspruch auf Rechtsschutz, Meinungsfreiheit: Dies und noch mehr wird der Familie genommen. Der Roman zeigt, wie wichtig die Demokratie ist - und ist erschreckend aktuell. «Sabine Ebinger, Nürnberger Nachrichten, 05. März 2025 Sabine Ebinger, Nürnberger Nachrichten

» Das Lied des Propheten ist das Buch für unsere Zeit und erschreckend aktuell, wenn man sich vor Augen führt, wie gerne Rechtsextreme und Rechtspopulisten in Deutschland und ganz Europa die Axt an demokratische Institutionen wie zum Beispiel Verfassungsgerichte oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk legen wollen. «Norbert Kraas und Corinna Kern, Reklamekasper, 17. Januar 2025 Norbert Kraas, Reklamekasper

»Ein von der ersten Seite an packendes, erschreckendes Buch. Völlig zurecht mit dem Booker Prize ausgezeichnet. Sprachlich rasant, emotional aufwühlend. Es zeigt, wie fragil die Demokratie ist. «Diana Wieser, Schreiblust Leselust, 19. Dezember 2024 Diana Wieser, Schreiblust-Leselust

» Das Lied des Propheten ist ein atemloses Porträt einer Familie am Rande der Katastrophe, das stilistisch und emotional seinesgleichen sucht. Paul Lynchs meisterhafter Roman ist das Buch der Stunde und ein Appell, die entstehenden autoritären Regime der Gegenwart zu bekämpfen. «Buch Magazin, Ausgabe 12/2024 Buch Magazin

»[Ein] Lied ist dieser Roman sicher keines. Er ist eine eindringlich ausgemalte und buchstäblich fesselnde Warnung, was geschieht, wenn illiberale Kräfte an die Macht kommen und eine angeblich neue Normalität herstellen. «Clemens Ruthner, Ö1, 03. November 2024 Clemens Ruthner, ORF Ö1

»Paul Lynchs Roman Das Lied des Propheten wurde mit dem Booker-Preis 2023 ausgezeichnet vollkommen zu Recht! Denn dieses Meisterwerk des irischen Schriftstellers ist nicht nur in sprachlicher Hinsicht ein Kleinod, sondern auch ein zutiefst bewegender Roman, der den Leser noch lange nachdenklich zurücklässt. «Sylvia Paschert, Ruhrnachrichten, 19. Oktober 2024 Sylvia Paschert, Ruhr Nachrichten

»[D]ie Aufzeichnung der allgegenwärtigen Gefahr welche schon heute von immer mehr werdenden autoritären Regimen ist grandios klar und erschütternd. [ ] Ein klare Empfehlung für Leser der besonderen Literatur. «Sonja Schwatke, Buchreisender, 03. Oktober 2024 Sonja Schwatke, Buchreisender

»Paul Lynch hat einen beklemmenden, aber wichtigen Roman vorgelegt und zeigt: Es ist nicht weit von einer demokratisch gewählten Regierung zu einer diktatorischen, die nicht am Wohlergehen ihrer Bürger interessiert ist sondern allein an Macht und Terror. «Antonia Barboric, Die Presse am Sonntag, 29. September 2024 Antonia Barboric, Die Presse am Sonntag

»Seine Sprache entwickelt einen Sog. In einer Zeit, in der immer mehr Autokraten an die Macht drängen und die AfD bei Landtagswahlen mehr als 30 Prozent erreicht, trifft dieses Buch einen Nerv. «Welf Grombacher, Chemnitzer Zeitung, 28. September 2024 Welf Grombacher, Chemnitzer Zeitung

» Das Lied des Propheten ist in seiner Intensität großartig und Paul Lynch hat den Booker Prize absolut verdient gewonnen. Sein Roman nimmt gefangen, aber er ist auch gnadenlos. Alles andere wäre inkonsequent. «Ines Daniels, Letteratura, 21. September 2024 Ines Daniels, Letteratura

»Paul Lynch macht es dem Leser, der Leserin unbehaglich, macht sie atemlos, versetzt sie in die Situation eines Menschen, dessen Land in eine Diktatur, dann in einen Bürgerkrieg rutscht. [ ] Die Dunkelheit wirbelt, die Dringlichkeit tönt in atemberaubenden Bildern. «Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau, 04. September 2024 Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

»Eine intensive und beklemmende Lektüre. « Deutschlandfunk Kultur Lesart, Buchempfehlungen September 2024 Deutschlandfunk Kultur

»Wie überwindet man das Schweigen? Das Lied des Propheten ist ein Plädoyer gegen das Wegsehen und Weghören. «Beate Lemcke, Irish Berlin, August 2024 Beate Lemcke, Irish Berlin

»Dieses Buch [ ] geht wirklich unter die Haut. « Florian Schmid, nd, 21. August 2024 Florian Schmid, nd

»Poetisch? Zu schwach! Emotional? Zu kurz gegriffen! Die eingesetzten Sprachbilder grandios? Das klingt zu abgenutzt. Sie gehen [ ] durch Mark und Bein. «Petra Kuhn, Petras Bücher-Apotheke, August 2024 Petra Kuhn, Petras Bücher-Apotheke

»Man kann diesen wahrhaft überwältigenden Roman angesichts erstarkender rechtsnationaler Parteien gewiss als aktuelles Polit-Menetekel sehen. Wichtiger scheint indessen der empathische Blick auf jene Menschen, die sich in existenzieller Notwehr zwischen Ausharren und Flucht entscheiden müssen. «Hartmut Wilmes, Kölnische Rundschau, 31. Juli 2024 Hartmut Wilmes, Kölnische Rundschau

»Ein beängstigend gutes Portrait einer Familie, deren Leben durch ein Regime zerstört wird. «Günter Keil, EgoFM, 26. Juli 2024 Günter Keil, EgoFM

»Was für ein Roman! [ ] Es ist ein Roman, der inhaltlich erschüttert und zugleich und das ist die besondere Stärke in einer großartigen Sprache den Inhalt verdeutlicht. Die Sprache ist in ihrer Poetik feinste Untermalung des Grauens und der Verzweiflung, sie erzeugt unglaublich dichte Bilder. «Marina Büttner, Literatur leuchtet, 17. Juli 2024 Marina Büttner, Literatur leuchtet

»Dem irischen Schriftsteller, der auf dystopische Stoffe spezialisiert ist, gelingt eine eindringliche Warnung vor faschistischen Tendenzen, die aufgrund der soghaften Sprache zudem das Prädikat literarisch wertvoll verdient. [ ] Das Lied des Propheten [lässt sich] als Schlüsseltext über die Gefahr des allerorts erstarkenden Faschismus lesen. «Sebastian Fasthuber, Falter, Ausgabe 29/2024 Sebastian Fasthuber, FALTER

»[Die große sprachliche und erzählerische Kunst von Paul Lynch ist, dass er es schafft] eine dichte, fast schon klaustrophobische Atmosphäre herzustellen, die einem beim Lesen wirklich den Atem abschnürt, weil das alles so ungeheuerlich ist und andererseits so nachvollziehbar. «Alf Mentzer, hr2, 16. Juli 2024 Die BUNTE Woche

Besprechung vom 16.01.2025

Besprechung vom 16.01.2025

Direkte Rede empfindet er als Perversion

Eine Prosa mit unverkennbar irischem Charakter und schwelgerischer Gutmenschen-Aura: Paul Lynchs Roman "Das Lied des Propheten"

Bevor der Leser erfährt, wovon Paul Lynch in "Das Lied des Propheten" erzählt, sticht bereits in den ersten Sätzen des dystopischen Romans über den Zusammenbruch der Zivilgesellschaft in einem totalitären Irland der unverkennbar irische Charakter der Prosa hervor. Wie das Aroma eines Weins die Rebsorte und das Terroir verrät, geben irische Gegenwartsautoren bei aller Vielfalt und Individualität des Ausdrucks ihre Herkunft durch einen speziellen Tonfall preis, der sich nicht nur durch den Stoff oder die Schwingungen der Sprache definiert. Es frappiert immer wieder, wie die mündliche Tradition der alten gälischen Barden trotz der jahrhundertelangen Anglisierung in der Anschauung, der Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und der Sprachmelodie der zeitgenössischen irischen Literatur nachhallt.

Schon zur Tudor-Zeit machten die englischen Eroberer ihre Macht über Irland auch durch die Benachteiligung der Bevölkerung geltend, die des Englischen nicht mächtig war. Der Dichter, Politiker und Jurist Sir John Davies, der unter dem Stuart-König Jakob I. als Generalstaatsanwalt in Irland die Ausdehnung des englischen Rechts auf die Insel vorantrieb, stellte 1612 in einer Einschätzung der "wahren Gründe, weshalb Irland nie ganz bezwungen worden ist", Fortschritte in der Sprachpolitik fest. Er berichtete, dass die meisten Iren ihre Kinder in die Schule schickten, damit sie Englisch lernten, um bei Rechtsstreitigkeiten nicht auf einen Übersetzer angewiesen zu sein. Nach dem Prinzip, dass die Kontrolle über die Sprache das Denken beeinflusst, schöpfte Davies die Hoffnung, dass die nächste Generation in Sprache, Gefühl und in jeder anderen Hinsicht englisch werden würde. Seine Prophezeiung ging nur teilweise in Erfüllung.

Im 18. Jahrhundert war die zunehmend als Zeichen von Rückständigkeit geltende gälische Sprache außer in der ärmlichen Landbevölkerung am westlichen Rand der Insel denn auch aus dem allgemeinen Gebrauch verdrängt worden. In der Zeit der Nationalismen ging der politisch-kulturelle Widerstand gegen die englische Krone jedoch mit einer Rückbesinnung auf die keltischen Wurzeln einher. Aus dieser identitären Bewegung entsprang zur Jahrhundertwende die sogenannte irische Renaissance - das Aufblühen einer das gälische Vermächtnis und internationale Einflüsse in englischer Form verschmelzenden Nationalliteratur, die sich vornahm, das noch nicht erschaffene Bewusstsein des irischen Volkes in der Schmiede ihrer Seele zu schmieden, um den Vorsatz von Stephen Dedalus am Ende von James Joyces "Porträt des Künstlers als junger Mann" zu umschreiben. So kritisch Joyce und Samuel Beckett die Irische Renaissance als die Domäne sentimentaler Antiquare sahen, bezog sich die Bewegung nicht nur auf die Vergangenheit. Im spannungsreichen Wechselspiel von Romantik und Moderne barg sie auch die Keime des Kommenden in sich und wies über W. B. Yeats und John Millington Synge zu Joyce und Beckett und weiter zur dynamischen irischen Literaturszene von heute, in der eine Fülle von preisgekrönten irischen Schriftstellern wie John Banville, Colm Tóibín, Claire Keegan und eben Paul Lynch die literarische Tradition fortsetzt. Deren Lebendigkeit zeigt sich auch darin, dass Lynch beim Rennen um den Booker-Preis, das er mit "Das Lied des Propheten" gewann, auf der Longlist einer von vier Iren unter den dreizehn Autoren aus den anglophonen Ländern der Welt war.

Seine von Eike Schönfeld getreu übersetzte Sprache ist weniger experimentell als die vielschichtige Prosa von Joyce, doch offenbart der lyrische Gedankenfluss, mit dem Lynch den Leser zu Beginn von "Das Lied des Propheten" in den Kopf der Hauptprotagonistin Eilish Stack versetzt, wie stark er in der Schuld des literarischen Ahnen steht. Davon zeugt auch der Verzicht auf Absätze und Anführungszeichen für direkte Rede. Joyce bezeichnete sie in Verballhornung von "inverted comma" als "perverted commas", weil er fand, dass sie unansehnlich seien und einen Eindruck von Unwirklichkeit erzeugten. Stattdessen verwendete er Gedankenstriche, von denen Lynch ebenfalls absieht. Bei ihm spiegelt das nahtlose Ineinanderfließen von Dialog und Beschreibung die Aufhebung der Ordnung und die verschwommenen Grenzen zwischen den wiederkehrenden Albträumen von Eilish Stack und der albtraumhaften Wirklichkeit, die eines Abends mit einem beharrlichen Klopfen an der Tür in ihr Leben einbricht und ihre Welt brutal zerschmettert.

Unter dem Vorwand, eine Staatskrise in den Griff zu bekommen, hat eine frisch gewählte Nationalpartei, deren Politik im Roman nie definiert wird, das Grundrecht durch Notverordnungen außer Kraft gesetzt. Eilishs Mann, ein hoher Vertreter der Lehrgewerkschaft, die sich für höhere Löhne einsetzt, wird bei einer Demonstration festgenommen und verschwindet wie unzählige andere dem autoritären Regime unliebsame Personen spurlos. Während alles um sie herum kollabiert, muss Eilish sehen, wie sie allein ihre vier Kinder und ihren zunehmend dementen Vater durchbringt, dessen Verfall das Abgleiten in den Abgrund versinnbildlicht. Alte Bekannte tragen plötzlich das Parteiabzeichen am Revers. Überall, auch im Büro von Eilish, werden Positionen mit der Parteilinie entsprechenden Personen besetzt und Regimegegner ausgegrenzt. Das Land schliddert in den Bürgerkrieg, die Stadt wird bombardiert, Leichen von Opfern des Regimes tragen Zeichen von horrender Folter, die Infrastruktur versagt. Erst fließt das Wasser braun und dann bisweilen auch gar nicht mehr aus dem Hahn, der Strom fällt aus, katzengroße Ratten tummeln sich um die überquellenden Mülltonnen, und Gewinnler machen einen Reibach. Das Unvorstellbare, das die Menschen im Westen in Fernsehberichten aus fremden Ländern sehen, im Glauben, dagegen gefeit zu sein, geschieht in Irland.

Solange ihr Mann nicht zurückkehrt, weigert sich Eilish, zu fliehen oder den Vater zu ihrer Schwester in Kanada ausschleusen zu lassen. In seinem labilen Zustand müsse er "von seinen Erinnerungen umgeben sein, die Vergangenheit griffbereit haben", erklärt sie der Fluchthelferin und spricht dabei auch für sich. Sie sieht, wie die Kinder leiden und wie sie selbst "unter einem fremden Himmel" vom eigenen Körper und von der Umgebung losgelöst zu sein scheint, als stünde sie "vollkommen außerhalb der Zeit". Eilish versucht die Kinder zu beruhigen: "Wir leben doch nicht in irgendeiner finsteren Ecke der Welt, die internationale Gemeinschaft wird eine Lösung aushandeln." Die Schwester warnt, dass die Geschichte "eine stumme Liste derer ist, die nicht wissen, wann sie gehen müssen".

Angestoßen von der syrischen Flüchtlingskrise und den Entwicklungen in den westlichen Demokratien, überträgt Lynch die verheerenden Umstände im Nahen Osten nach Dublin. Im Unterschied zu berühmten Dystopien wie George Orwells "1984" oder Margaret Atwoods "Der Report der Magd" ist "Das Lied des Propheten" nicht in der Zukunft, sondern in einer unbestimmten Gegenwart angesiedelt. Lynch will gegen die Gleichgültigkeit des Westens anschreiben. Er bezeichnet seinen Roman als einen Versuch der "radikalen Empathie" mit dem Ziel, den Leser derart in die Dystopie einzutauchen, dass er am Ende des Romanes nicht nur mit dem Problem vertraut sei, sondern es auch fühle. Anfangs zieht Lynch den Leser mit der Bildhaftigkeit der Sprache in den Sog. Doch dann wiederholen sich die Bilder. Immer wieder gesichtslose Menschen, dunkle Schatten und die Erfahrung, sich unvertraut im Spiegel zu sehen. Das eine selbstverliebte, effekthascherische Gutmenschenaura suggerierende Schwelgen in der Formulierungskraft macht Sehnsucht nach der sparsamen Prosa von Claire Keegan, die mit wenigen Worte äußerste Erschütterung vermittelt. Lynchs Botschaft, dass der Prophet nicht vom Ende der Welt singt, "sondern davon, was getan worden ist und was getan werden wird und was manchen angetan wird, aber nicht anderen", ist eine Binsenwahrheit. GINA THOMAS

Paul Lynch: "Das Lied des Propheten". Roman.

Aus dem Englischen von Eike Schönfeld. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2024. 320 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 11.01.2025

InhaltAn einem regennassen Abend in Dublin öffnet die Wissenschaftlerin und vierfache Mutter Eilish Stack ihre Haustür und steht zwei Beamten der neu gegründeten irischen Geheimpolizei gegenüber. Sie sind gekommen, um ihren Mann Larry, einen bekannten Gewerkschafter, zu verhören. Kurz nach dieser Begegnung verschwindet Larry, und sehr schnell beginnen die Dinge in Eilishs Welt aus dem Ruder zu laufen.Irland befindet sich in der Gewalt einer Regierung, die auf dem Weg in die Tyrannei ist. Eilish findet sich in der alptraumhaften Logik einer kollabierenden Gesellschaft wieder, angegriffen von unsichtbaren Kräften, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Sie ist gezwungen, alles zu tun, um ihre Familie zu schützen und alle zusammenzuhalten. Wie soll sie ihren Kindern erklären, was passiert ist, wenn sie nach dem Vater fragen? Wie wird ihr eigener zunehmend dementer Vater auf die gravierenden Veränderungen seines Alltags reagieren? Und wie weit wird Eilish selbst gehen, um sich und ihre Familie zu retten? "Das Lied des Propheten" ist ein atemloses Porträt einer Familie am Rande der Katastrophe, das stilistisch und emotional seinesgleichen sucht. Paul Lynchs meisterhafter Roman ist das Buch der Stunde - und ein Appell, die entstehenden autoritären Regime der Gegenwart zu bekämpfen.CoverSehr grafisch, abstrakt in den Formen und der Farbgestaltung. Auf jeden Fall sticht es aus der Menge der Bücher heraus.Ein Wort vornewegIch schreibe meine Rezensionen persönlich. Dadurch können meine Rezensionen ansatzweise sowohl Spoiler als auch Analysen und Bewertungen enthalten, wobei der Schwerpunkt immer auf meinen persönlichen Eindrücken liegt. Mein EindruckIch stehe dem Buch sehr ambivalent gegenüber. Einerseits mag ich gut durchdachte Dystopien, die die Welt der Zukunft auf eine noch unvorstellbare Art skizzieren und die dennoch auch durchaus vorstellbar ist.Als erstes fiel mir hier das Wortbuilding auf und ich entdeckte eine Sperre in meinem Kopf. Inwieweit kann Poesie mit harten politischen Faktoren im Einklang stehen. Inwieweit nehmen poetische Worte und Sätze die Grausamkeit der Realität auf, verändern sie diese. Und wenn sie die Realität verändern, in welcher Form geschieht es.Obwohl mir die Sprache, der Ausdruck nicht besonders gut gefiel, nahm ich die Herausforderung an und habe diese Geschichte sehr aufmerksam gelesen. Leider hat mich die Geschichte aber einfach irgendwann nicht mehr erreicht.Einige Sätze fand ich sehr gruselig, wie zum Beispiel der Satz von Eilish gegenüber ihrem Sohn: "Ich habe einen Rechtsanspruch auf dich". Hat sie sich in diesem Moment schon das neue System zu eigen gemacht? Auch ihre passive Art ist so gar nicht meins, zwar nachvollziehbar aber nicht besonders klug. Zwar kann ich den hochgradigen Traumatischen Zustand nachvollziehen, allerdings mochte ich diese passive aggressive Art überhaupt nicht. Ja sie, Eilish funktioniert nur im vorgegebenen Rahmen und möchte ihre Kinder beschützen, doch zeitgleich nimmt sie diese nur begrenzt wahr und achtet deren Gefühle kaum bis gar nicht. Die Sprache hat aus meiner Sicht die Geschichte an sich überlagert und sie wurde für mich ein Stück weit unreal, nicht begreifbar. Es hätte sich genauso gut um einen Alptraum handeln können, verwaschen und nicht greifbar. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum erträgt sie die Situation, warum kämpft sie nicht, verbündet sich nicht. Es ist zwar eine Form von Weckruf für die Zukunft, aber ist das alles, was wir gegen totalitäre Systeme tun können? Vielleicht habe ich die Botschaft des Autors auch nicht verstanden.FazitEine interessante Leseerfahrung. 250111

LovelyBooks-Bewertung am 31.12.2024

Meisterliche Polit-Dystopie, vermutlich näher an der Gegenwart, als man glauben möchte