Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

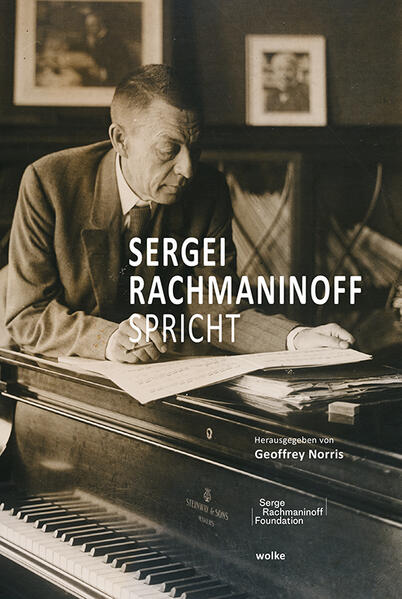

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) gilt als der berühmteste Pianist seiner Zeit und als Komponist einiger der beständigsten Klassiker des gesamten Repertoires. Im Gegensatz zu der großzügigen

Ausdruckskraft seiner Musik und seines Klavierspiels war er als zurückhaltender Mensch mit ernstem, verschlossenen Auftreten bekannt. In den Interviews und Gesprächen, die hier zum ersten Mal gesammelt und kommentiert veröffentlicht werden, äußert er sich offen zu seinen eigenen Kompositionen und zur Kunst des Klavierspiels. Er spricht über seine Einschätzung zeitgenössischer musikalischer Strömungen, über russische und amerikanische Musik und Musikpraxis, über seine Erinnerungen an die Jahre in Russland und sein Leben in der Emigration. Er erzählt von den Auswirkungen der Fremde und des Reisens auf sein künstlerisches Schaffen und berichtet von seinen Erfahrungen als Komponist, Pianist und Dirigent in den USA und Europa. Und er gewährt Einblicke in Aspekte seiner beruflichen Karriere, seines Familienlebens und seines Rückzugsortes in der Schweiz. Diese Interviews und Gespräche eröffnen faszinierende neue Perspektiven auf einen überaus beliebten Komponisten und Musiker und lassen immer wieder die Person hinter dem öffentlichen Image aufscheinen.

Gemeinsame Ausgabe mit der Serge Rachmaninoff Foundation

Ausdruckskraft seiner Musik und seines Klavierspiels war er als zurückhaltender Mensch mit ernstem, verschlossenen Auftreten bekannt. In den Interviews und Gesprächen, die hier zum ersten Mal gesammelt und kommentiert veröffentlicht werden, äußert er sich offen zu seinen eigenen Kompositionen und zur Kunst des Klavierspiels. Er spricht über seine Einschätzung zeitgenössischer musikalischer Strömungen, über russische und amerikanische Musik und Musikpraxis, über seine Erinnerungen an die Jahre in Russland und sein Leben in der Emigration. Er erzählt von den Auswirkungen der Fremde und des Reisens auf sein künstlerisches Schaffen und berichtet von seinen Erfahrungen als Komponist, Pianist und Dirigent in den USA und Europa. Und er gewährt Einblicke in Aspekte seiner beruflichen Karriere, seines Familienlebens und seines Rückzugsortes in der Schweiz. Diese Interviews und Gespräche eröffnen faszinierende neue Perspektiven auf einen überaus beliebten Komponisten und Musiker und lassen immer wieder die Person hinter dem öffentlichen Image aufscheinen.

Gemeinsame Ausgabe mit der Serge Rachmaninoff Foundation

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. September 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

320

Autor/Autorin

Sergei Rachmaninoff

Herausgegeben von

Geoffrey Norris

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

Abbildungen

Gewicht

588 g

Größe (L/B/H)

222/152/29 mm

ISBN

9783955932732

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 11.10.2024

Besprechung vom 11.10.2024

Der Virtuose von höchster Professionalität

Geoffrey Norris bündelt Interviews, Gespräche und Miszellen zu einer einnehmenden Selbstdarstellung Sergei Rachmaninoffs

Seiner Edition der 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven und der ersten vollständigen Aufnahme dieses "Neuen Testaments des Klavierspiels" verdankte der Pianist Artur Schnabel einen Ehrentitel: "der Mann, der Beethoven erfand". Unter seinen Kollegen fand er nur einen, der die Sonaten wirklich "schön" zu spielen verstehe: Sergei Rachmaninoff. Unbegreiflich? Ist er nicht gleichermaßen wegen einer Tugend und eines Lasters berühmt: der Virtuosität; und wird er als Komponist nicht deshalb vom Publikum vergöttert, weil er angeblich immer den durchschnittlichen Spießergeschmack getroffen hat? Etwa mit dem Prelude cis-Moll, dem erfolgreichsten aller Tastenschlager.

Es war, wenn eine Sünde, so eine der Jugend. Als neunzehnjähriger Absolvent des Moskauer Konservatoriums hatte er, weil klamm bei Kasse, den Ohrenschmeichler für vierzig Rubel geschrieben. Das ist, ganz beiläufig, in einem der Texte zu lesen, die nun erschienen sind, rund fünfzig Interviews, Gespräche und Miszellen aus den Jahren zwischen 1909 und 1941, die der englische Musikologe Geoffrey Norris gleichsam zu einem Ego-Bericht gebündelt hat: "Rachmaninoff spricht".

Doch wie oft auch befragt, Rachmaninoff verfängt sich nicht in den Fallen eines Egotrips. Manchen weicht er aus, bei einigen rettet er sich durch Flucht. Während der Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre wurde er - wie Jean Sibelius, Arnold Schönberg, Yehudi Menuhin, Albert Schweitzer, Albert Einstein und andere Berühmtheiten - gebeten, "The Mystery of Music" in Worte zu fassen. Er antwortete so: "Was ist Musik? - Eine ruhige Mondnacht./Das Rauschen der Blätter im Sommer./Das entfernte Läuten der Glocken am Abend. Das, was von Herzen kommt und zu Herzen geht. Musik ist Liebe! Ihre Schwester ist die Poesie und Schwermut ihre Mutter!

Durchaus passend stehen diese Zeilen vor dem einleitenden Abschnitt: "Der Modernismus - Rachmaninoffs Fluch". Es ist ein Genitivus objectivus. Gemeint ist der Fluch, der den Komponisten verfolgte, nämlich der "musikalische Internationalismus". Die Ehe mit dem musikalischen Zeitgeist ist Rachmaninoff nicht eingegangen. Die Musik eines Komponisten solle "das Land seiner Geburt, seine Liebesbeziehungen, seine Religion, die Bücher, die ihn beeinflusst haben, die Bilder, die er liebt, zum Ausdruck bringen. (...) Und ich sage immer wieder, dass Musik in erster Linie geliebt werden muss, sie muss aus dem Herzen kommen und zum Herzen sprechen."

"Rachmaninoff spricht" - da ist nur selten der Komponist zu hören, sondern der Virtuose, der von Publikum und Musikern bewundert wurde, weil er, wie sein großer Kollege Josef Hofmann sagte, "einfach, bescheiden, wahrhaftig, großzügig ist".

Die Flamboyance des Virtuosen war Rachmaninoff fremd. "Er lebt in ewigem Moll." Das war, wie in den Texten zu erkennen, ein Schutzwall, hinter dem sich ein Idealist und Träumer verbarg - und der Ernst höchster Professionalität. In "Zehn wichtige Merkmale schönen Klavierspiels" verzichtet er auf alle Floskeln des Tiefsinns. Musikalischer Ausdruck ist, so erfährt der Schüler (viele sind dem Buch zu wünschen), ohne die Reserven des technischen Könnens undenkbar. Diese seien zu erwerben durch jahrelanges "Üben von Tonleitern und Arpeggien", das dazu dient, "die Hand und das Gehirn mit dem am besten geeigneten Fingersatz vertraut zu machen".

Die Vereinigten Staaten hat der durch die Zeitläufte zum Welteneroberer gewordene Rachmaninoff zunächst nicht geschätzt, sie aber lieben gelernt. Es geschah aus Empathie, wenn er das amerikanische Musikleben verteidigte, die Hörer ermutigte und die Orchester in Philadelphia und Boston als die besten der Welt rühmte. Zu seiner eigenen Aufgabe sagte er: "Der Virtuose muss ein weitaus größeres Motiv haben, als zu seinem eigenen Vorteil zu spielen. Er hat eine Mission, und diese Mission ist es, die Öffentlichkeit zu erziehen. Wenn das Publikum großartige Musik genießen will, muss es gute Musik hören, bis deren Schönheit offensichtlich wird."

Das ist, gerade mit Blick auf das heutige Musikleben, eine unabgegoltene Forderung. In höherem Maß aktuell ist der Künstlermut, der die Freiheit der Kunst einforderte, dokumentiert durch etliche Briefe. Aus einem 1905 zu einer Kunstausstellung im zaristischen St. Petersburg geschriebenen: "Wenn es in einem Land weder Gedanken- noch Gewissensfreiheit, weder Rede- noch Pressefreiheit gibt, verkümmert die künstlerische Kreativität. Wir sind keine freien Künstler, sondern ebenso entrechtete Opfer der gegenwärtigen anormalen gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse wie andere russische Bürger auch." Anfang der Dreißigerjahre reagierte er auf den Beifall, den der Philosoph Rabindranath Tagore den Bolschewiken zollte: "Zu keiner Zeit und in keinem Land hat es jemals eine Regierung gegeben, die für so viele Grausamkeiten, Massenmorde und allgemeine Verbrechen verantwortlich war wie die Bolschewisten." Veröffentlicht in der "New York Times" am 15. Januar 1931.

Die editorische Sorgfalt von Norris' Dokumentation ist nicht hoch genug zu rühmen. Im Anhang jedes Kapitels finden sich genaue Daten und ausführliche Hinweise zu den beteiligten Figuren und Institutionen. Zahlreiche Abbildungen kommen hinzu. Die Beschreibung einer von ihnen mag eine Ahnung geben von Rachmaninoffs Ausstrahlung: "Sein Gesicht, zerfurcht und faltig wie eine Karte von Flüssen und Nebenflüssen, war von trauriger Güte erfüllt. (...) Ab und zu überzog, während er sprach, ein koboldhafter, weiser Ausdruck sein Gesicht, der mitunter in ein großväterliches Lächeln überging." JÜRGEN KESTING

"Sergei Rachmaninoff spricht".

Hrsg. und kommentiert von Geoffrey Norris.

Aus dem Englischen

von Barbara Barthelmes. Wolke Verlag,

Hofheim am Taunus 2024.

320 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sergei Rachmaninoff spricht" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.