Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

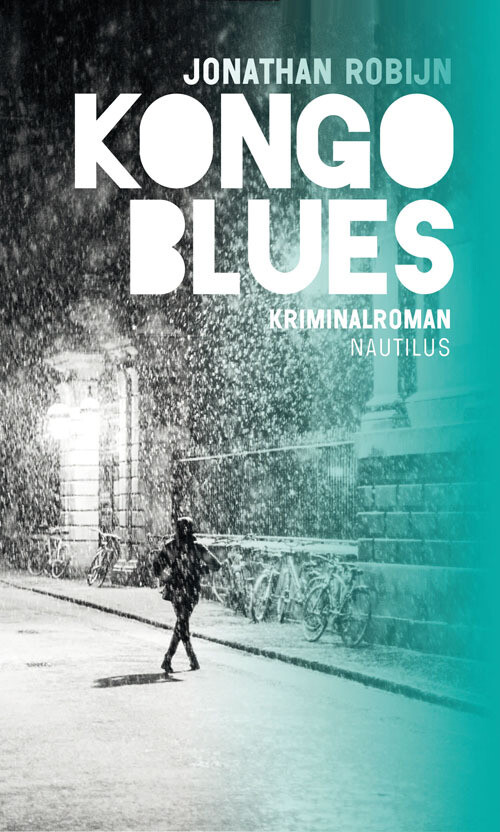

»Mit leiser Traurigkeit und fesselnder Empathie führt uns 'Kongo Blues' direkt in das schmerzvolle Innere des Kolonialismus. « Francesca MelandriMorgan ist Jazzpianist und verdient sein Geld mit gelegentlichen Konzerten in Brüsseler Bars. An seine Kindheit in den Tropen kann er sich kaum erinnern. Als er am ersten Tag des Jahres 1988 von einem Silvesterkonzert nach Hause kommt, findet er eine elegante junge Frau im schwarzen Abendkleid schlafend in der Nähe seines Hauses liegen. Sie würde erfrieren, wenn er sie liegenließe, also denkt er nicht lange nach und trägt sie vorsichtig in seine Wohnung. Sie schläft tief und fest, und als er sie vorsichtig ablegt, fällt ein Umschlag mit einer Million Belgischer Franken aus ihrer Tasche. Als sie am nächsten Morgen zu sich kommt, verrät sie nicht, wer sie ist. Sie geht, aber sie kommt wieder und zieht mit zwei Koffern bei ihm ein, angeblich, weil in Brüssel alle Hotels ausgebucht sind. Ist ihr Zusammentreffen womöglich gar nicht so zufällig, wie es schien? Morgan beginnt, Erkundigungen über Simona einzuholen . . .»Gelähmte Melancholie, Wunden kolonialer Herkunft. Starker Sound. « Tobias Gohlis, Krimibestenliste April 2019»Ein stilles, kleines Meisterwerk. « Thomas Wörtche, Buchkultur

Produktdetails

Erscheinungsdatum

04. März 2019

Sprache

deutsch

Auflage

Deutsche Erstausgabe

Seitenanzahl

176

Autor/Autorin

Jonathan Robijn

Übersetzung

Jan-Frederik Bandel

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

niederländisch

Produktart

kartoniert

Gewicht

230 g

Größe (L/B/H)

207/125/15 mm

Sonstiges

Großformatiges Paperback. Klappenbroschur

ISBN

9783960541868

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Jonathan Robijn hat ein großartiges, leises Buch geschrieben. « Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung

»Gelähmte Melancholie, Wunden kolonialer Herkunft. Starker Sound. « Tobias Gohlis, Krimibestenliste April 2019

»Nach und nach sammelt Morgan Hinweise auf eine Tragödie ein, die größer ist als er selbst. ( ) Es ist fast eine Erleichterung, als die Polizei nach Simonas Verschwinden an Morgans Tür klopft und plötzlich ein internationaler Haftbefehl und ein konkretes Verbrechen im Raum stehen. Aus dem Identitätsdrama wird zuletzt dann doch noch: ein richtiger Kriminalroman. « Kolja Mensing, Deutschlandfunk Kultur

»Ein stilles, kleines Meisterwerk. « Thomas Wörtche, Buchkultur

»Auch wenn Robijn vieles im Ungefähren lässt und seine Figuren schattenhaft bleiben, erzeugt er in seinem Roman nicht höchste Spannung, sondern Empathie. Die leisen Töne, die er dabei anschlägt, machen Kongo Blues zu einem musikalischen Roman. Sie hallen länger nach als alles Getöse. « Thekla Dannenberg, Der Freitag

» Kongo Blues von Jonathan Robijn erzählt sehr eindrücklich, was es bedeutet nicht zu wissen, woher man kommt, welche Umstände zum jetzigen Leben geführt haben. Täter und Opfer, vergessene oder verdrängte Schuld? Das Buch hat mir auf extrem spannende und eindrückliche Weise Geschichte erzählt, die ich so noch nicht kannte. « Karin Trappe, hr iNFO

»Gelähmte Melancholie, Wunden kolonialer Herkunft. Starker Sound. « Tobias Gohlis, Krimibestenliste April 2019

»Nach und nach sammelt Morgan Hinweise auf eine Tragödie ein, die größer ist als er selbst. ( ) Es ist fast eine Erleichterung, als die Polizei nach Simonas Verschwinden an Morgans Tür klopft und plötzlich ein internationaler Haftbefehl und ein konkretes Verbrechen im Raum stehen. Aus dem Identitätsdrama wird zuletzt dann doch noch: ein richtiger Kriminalroman. « Kolja Mensing, Deutschlandfunk Kultur

»Ein stilles, kleines Meisterwerk. « Thomas Wörtche, Buchkultur

»Auch wenn Robijn vieles im Ungefähren lässt und seine Figuren schattenhaft bleiben, erzeugt er in seinem Roman nicht höchste Spannung, sondern Empathie. Die leisen Töne, die er dabei anschlägt, machen Kongo Blues zu einem musikalischen Roman. Sie hallen länger nach als alles Getöse. « Thekla Dannenberg, Der Freitag

» Kongo Blues von Jonathan Robijn erzählt sehr eindrücklich, was es bedeutet nicht zu wissen, woher man kommt, welche Umstände zum jetzigen Leben geführt haben. Täter und Opfer, vergessene oder verdrängte Schuld? Das Buch hat mir auf extrem spannende und eindrückliche Weise Geschichte erzählt, die ich so noch nicht kannte. « Karin Trappe, hr iNFO

Besprechung vom 04.03.2019

Besprechung vom 04.03.2019

Leben, die wir selbst nicht haben können

Krimis in Kürze: Jürgen Heimbach, Jonathan Robijn und James Sallis

Vermutlich muss der Ort, über den noch kein Heimat- oder Regionalkrimi geschrieben worden ist, erst gegründet werden. Literarisch ist das meist uninteressant, es zeigt bloß, dass Mord und Totschlag überall ein Zuhause finden. Aber manchmal gibt es dann doch Bücher, die einen harten historischen Kern haben, die von Dingen erzählen, die in Vergessenheit geraten sind, es aber lohnen, dass man sich an sie erinnert.

Wer weiß zum Beispiel noch, dass Frankfurter Zeitungen Ende der fünfziger Jahre von erschossenen Waffenhändlern berichteten, von der "Roten Hand", die sie exekutiert hatte im Auftrag der Auslandsabteilung des französischen Geheimdienstes, weil sie die FLN, die algerische Befreiungsbewegung, beliefern wollten? Der Roman "Die Rote Hand" (weissbooks.w, 336 S., geb., 22,- [Euro]) von Jürgen Heimbach, im Hauptberuf Redakteur bei 3sat, taucht ein in diese Zeit, indem er die realen Geschehnisse verwebt mit einer fiktiven Story. Sein Protagonist ist ein ehemaliger Fremdenlegionär, der 1959 als schlechtbezahlter Wachmann in Frankfurt arbeitet. Er kriegt keinen Boden unter die Füße, er hat Wettschulden, und weil sich das für Geschichten, die noir sein wollen, so gehört, holt ihn die Vergangenheit ein, die schon aus seinem Spitznamen spricht: "Quatre d'un coup", Vier-auf-einen-Streich, nennen sie den Mann, der Arnolt Streich heißt.

Heimbach hat das sauber recherchiert, ist bemüht um die Atmosphäre der späten Fünfziger, lässt die damalige deutsche Jazzhoffnung Inge Brandenburg auftreten und hat im Nachwort offengelegt, wo die Linie zwischen Fakten und Fiktion verläuft. "Die Rote Hand" ist zwar nicht übermäßig spannend oder literarisch ambitioniert, aber lesenswert als Rekonstruktion eines Kapitels Nachkriegsgeschichte.

Ähnliches gilt für den Roman des Belgiers Jonathan Robijn. "Kongo Blues" (Nautilus, 176 S., br., 16,90 [Euro]) spielt im Brüssel der ausgehenden achtziger Jahre. Hier ist es ein dunkler Abschnitt belgischer Kolonialgeschichte, der den realen Hintergrund liefert. Robijn ist Arzt, er hat, unterwegs für "Ärzte ohne Grenzen" in Afrika, davon erfahren, wie Kinder belgischer Kolonialherren und kongolesischer Frauen kurz vor der Unabhängigkeit Kongos verschleppt und in Belgien zur Adoption freigegeben wurden.

Der Protagonist Morgan schlägt sich als Jazzpianist in Brüssel durch, er weicht der Frage nach seiner Herkunft aus, weil er sie belanglos findet, es reicht ihm schon, als Schwarzer dem alltäglichen Rassismus ausgesetzt zu sein. Eines Nachts sammelt er unweit seiner Wohnung eine attraktive, rätselhafte junge Frau auf. Auch hier ist der Noir-Einfluss nicht zu übersehen. Die Frau zieht bei ihm ein, zwischen beiden entsteht eine schwer definierbare Nähe. Und durch diese Simona, wenn das denn ihr Name ist, gerät Morgan in einen Sog, der ihn in seine Vergangenheit zieht. Auch Robijn ist kein großer Stilist, aber er hat ein gutes Gespür für Ellipsen, und vor allem weiß er, dass der Reiz eines Romans in einer Ungewissheit liegen kann, die nicht verflogen ist mit der letzten Seite.

Das weiß natürlich auch einer wie der Amerikaner James Sallis, der den Kriminalroman in Bereiche geführt hat, wo für die meisten seiner Kollegen die Luft zu dünn wird. Sallis verfügt über die sprachlichen und erzählerischen Mittel, aus denen große Literatur entsteht. Sein neuer Roman "Willnot" (Liebeskind, 224 S., geb., 20,- [Euro]) ist nach seinem Schauplatz benannt und spielt zugleich mit der verneinten Zukunft, die in dem Namen steckt. Willnot ist scheinbar ein amerikanisches Allerweltskaff. Bei Sallis wird es zu einer besonderen Welt. Der Kriminalfall hält die Geschichte dabei weniger zusammen, als dass er ein Mittel ist, die Verhältnisse in ein präziseres Licht zu setzen.

Lamar, der Ich-Erzähler, ist Arzt, er hat als Kind eine Zeitlang in Willnot gelebt, er begegnet den Trivialitäten und Tragödien des Alltags mit großer Geduld; sein Lebensgefährte Richard hat als Lehrer an der örtlichen Highschool ein ähnliches Überlebensrezept. Der örtliche Sheriff heißt Hobbes, ohne den Menschen deswegen ein Wolf sein zu müssen. Von den Leichen, die man am Ortsrand ausgegraben hat, ist er überfordert; von Bobby, der als Schüler lange im Koma lag und nun plötzlich als FBI-Agent mit obskurer Mission auftaucht, erst recht.

Plot ist bei James Sallis nichts, was brav abgearbeitet werden müsste. Man erkennt einen roten Faden, das reicht völlig aus, weil die Abweichungen vom Hauptweg das Spannende sind, die kleinen Abnormitäten, die Eigenarten der Figuren. Auf die Frage, warum wir lesen, antwortet Lamar einmal: "Um ein Gefühl für jene Leben zu bekommen, die wir selbst nicht haben können." Besser lässt sich nicht sagen, warum man "Willnot" lesen muss.

PETER KÖRTE

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 14.10.2022

Spannend, berührend und traurig