Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

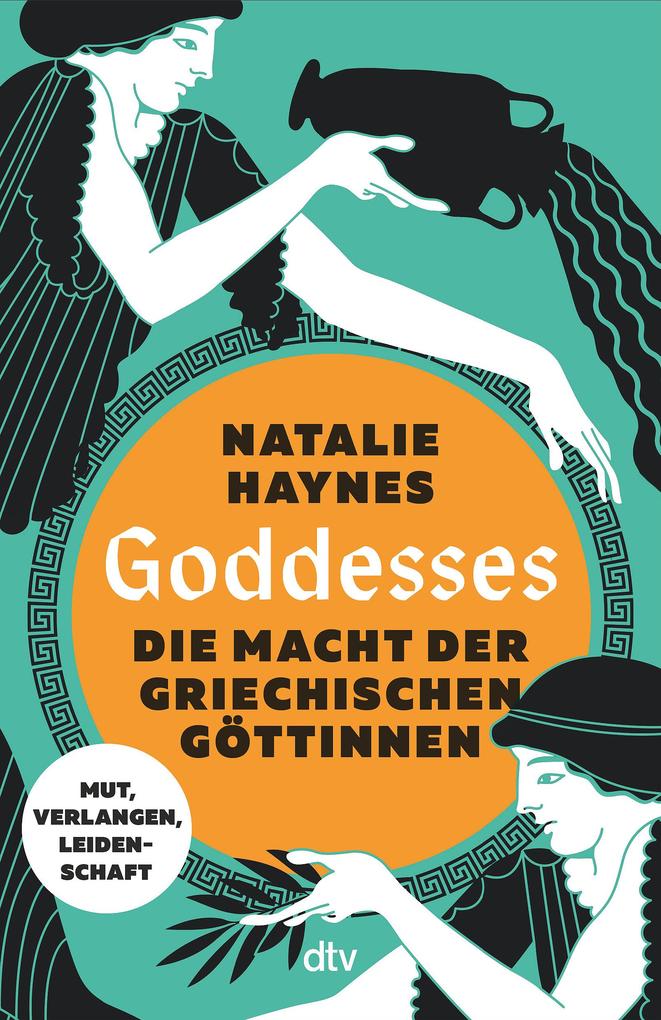

Die Bestsellerautorin Natalie Haynes nimmt uns mit in die Welt der griechischen Mythologie, zu den Göttinnen des Olymps. Ein feministisches Retelling antiker Erzählungen, das überrascht.

Unsterbliche Frauen der klassischen Antike, neu entdeckt

Die Bestsellerautorin Natalie Haynes nimmt uns mit in die Welt der griechischen Mythologie, zu den Göttinnen des Olymps. Missverständnisse und falsche Darstellungen in Kunst, Literatur und Popkultur verzerren unseren Blick, doch mit diesem Buch sehen wir Frauenfiguren, die wir schon zu kennen meinen, plötzlich in einem ganz neuen Licht. So ist Athene die Göttin des Krieges, wird aber auch für ihren weisen Rat geschätzt. Aphrodite ist die schönste aller Göttinnen, hat jedoch eine rachsüchtige Seite und bestraft jeden hart, der ihr missfällt. Und die drei Furien, die meist auf blutige Vergeltung aus sind, lehren uns überraschenderweise viel über das heutige Leben. Ein feministisches Retelling antiker Erzählungen, das überrascht.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

351

Autor/Autorin

Natalie Haynes

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Gewicht

418 g

Größe (L/B/H)

208/135/25 mm

Sonstiges

Großformatiges Paperback. Klappenbroschur

ISBN

9783423264068

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 08.01.2025

Besprechung vom 08.01.2025

Der gute Rat an Atalanta

Im Lichte alter mythologischer Figuren und ihrer Geschichten: Natalie Haynes lädt dazu ein, sich mit griechischen Göttinnen besser bekannt zu machen.

Die Mythen der alten Griechen bilden ein schier unerschöpfliches Reservoir an Erzählungen. Die Hellenen fanden sich selbst in ihnen wieder: ihre agierenden Götter, die verbindliche, alte Geschichte der Helden, Kulte und Gründungen, dazu Anmut und strahlende Schönheit, aber auch das Grauenvolle, das gerade Herausragenden widerfahren kann. Meist ohne benennbaren Urheber entstanden, wurden diese "traditional tales" tausendfach neu formuliert, immer wieder mündlich und lokal angebunden, literarisch greifbar seit Homer und Hesiod, geballt in Ovids "Metamorphosen" sowie dominierend in allen Genres der bildenden Kunst. An Synthesen nach Art von Apollodors "Bibliothek" in der römischen Kaiserzeit knüpften moderne Bearbeitungen zwischen erbaulicher Nacherzählung und gelehrter Rekonstruktion an, etwa von Gustav Schwab, Robert von Ranke-Graves oder Karl Kerényi. Kaum zu zählen sind die lexikalischen oder handbuchartigen Aufbereitungen.

Doch gerät der alte Stoff in solchen Darbietungen, die eine narrativ plausibilisierte oder wissenschaftlich unterfütterte Verfügung über ihn suggerieren, allzu leicht zum blassen, verstaubten Bildungsgut. Natalie Haynes, Autorin von Romanen und Sachbüchern und in Cambridge geschulte Altphilologin, bläst den Staub weg, indem sie ihre eigene Auseinandersetzung mit den Mythen mit einbezieht, von der Bedeutung einzelner griechischer Wörter über Beschreibungen und Analysen antiker Statuen, Vasenbilder und Reliefs bis hin zu ebenso erheiternden wie erhellenden popkulturellen Referenzen. Unwiderstehlich zieht die Autorin ihre Leser in ihre eigene wohlinformierte und beziehungsreiche Beschäftigung mit den Geschichten hinein. Selbst wer sich auf diesem Terrain gut auszukennen meint, ist hin- und hergerissen zwischen Weiterlesen und einer Internetrecherche, um den einladend assoziierten Verweisen nachzugehen, das gerade besprochene Werk der bildenden Kunst (einschließlich der neueren) in Augenschein zu nehmen - das Buch vertraut allein der Kraft des Wortes und kommt ohne Bebilderung aus - oder die im Anhang ausgewiesenen Stellen in der antiken Literatur nachzulesen. Die Übersetzung ist gelungen; wenige kleine Versehen fallen nicht ins Gewicht.

Jedes Kapitel handelt von einer Göttin: Hera (lateinisch Iuno), Aphrodite (Venus), Artemis (Diana), Demeter (Ceres), Hestia (Vesta) und Athene (Minerva). Die Reihe wird gerahmt von zwei Gruppen weiblicher Gottheiten: den Musen und den Furien. Göttinnen hatten in der patriarchalisch organisierten Welt der Griechen vergleichsweise große Handlungsspielräume, die von Haynes herausgearbeitet werden, ohne darüber die vielen Geschichten zu vergessen, in denen auch sie unter der Arroganz der männlichen Bewohner des Olymps zu leiden hatten so wie generell Frauen unter sexueller Gewalt. Doch programmatisch eröffnet die Autorin mit einem Musikvideo von Lizzo und Cardi B zu "Rumors": Dieses mit antikisierenden Referenzen gefüllte Stück liest sie als Empowerment, und Lizzo sei am besten als eine moderne griechische Göttin zu verstehen. Die Moderne kann aber auch anders, wie Haynes an den Musen zeigt: Hatten sie in der griechischen Vorstellungswelt durchaus Macht, degenerierte das Wort später und bezeichnet eine Frau als bloße Inspirationsquelle eines Künstlers; als Beispiel dient Dora Maar, selbst Fotografin und Malerin, in ihrer Beziehung zu Picasso.

Die Stilanalyse eines Ovid-Verses besticht bei Haynes ebenso wie ihr Blick auf ein über vierzig Jahre altes Filmmusical, "Xanadu", auf die eigene Person im Teenageralter oder auf Hera in ihrer "toxischen Beziehung" zu Zeus - eine Göttin, die bei Ovid und Pseudo-Apollodor schlecht wegkommt, aber bei den Griechen, wie die materiellen Zeugnisse ihrer Verehrung zeigen, sehr beliebt war.

Das Buch ist auf beinahe jeder Seite eine Werbung für ein Studium der Klassischen Philologie, wenn sie denn so pointiert und sprachgewandt auftritt wie hier, mit einer überbordenden, dabei präzise bleibenden Freude an der Sprache, die es auch ermöglicht, Selbstironie pointiert zu artikulieren.

"Venus pudica" heißt der Typus einer nackten Aphrodite, die mit einer Hand ihre Genitalien verdeckt. Haynes nimmt dies zum Anlass für den Hinweis, dass Bezeichnungen für weibliche Genitalien um so misogyner würden, je neutraler sie daherkämen: "Schamgegend, etwas, für das man sich schämen muss; Vagina: eine Scheide für ein Schwert. Da ist mir immer wieder zum Fluchen zumute." Die sprichwörtliche Schaumgeburt der Aphrodite evoziert bei ihr ein Beiseitesprechen: "Die Gischt vermischt sich mit dem Sperma (manchmal schreibe ich solche Sätze nur, um herauszufinden, ob meine Lektorin noch einen Rotstift hat)."

Den göttlichen Rat an die Läuferin Atalanta, nicht zu heiraten, fasste Ovid in "fuge coniugis usum - fliehe vor der Benutzung durch einen Ehemann". Der Autorin Nachsatz: Sie denke oft darüber nach, sich das tätowieren zu lassen. Aus dem homerischen Hymnos auf Demeter, die "Mutter, die nie aufgibt", nimmt sie deren Begegnung mit der alten Iambe, um die tröstende Wirkung von Humor zu demonstrieren. Und was Haynes aus der scheinbar so wenig interessanten, schweigsamen Hestia macht, ist ein Kabinettstück: eine Göttin, die selten handelt, aber für vieles steht, "das Herz unserer Städte und Tempel. Sie ist unser warmes Nachhausekommen, unser frisch gebackenes Brot, unser Licht im Dunkeln."

Die Autorin lebt mit ihren fast dreitausend Jahre alten mythologischen Figuren und deren Geschichten. Ihr Buch macht Lust, sie für sich neu zu entdecken und anzueignen. UWE WALTER

Natalie Haynes: "Goddesses". Die Macht der griechischen Göttinnen.

Aus dem Englischen von Lena Kraus.

dtv Verlag, München 2024. 352 S., Abb., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 17.11.2024

Griechische Göttinnen

Griechische Göttinnen

Nachdem ich A Thousand Ships Die Heldinnen von Troja von Natalie Haynes gelesen hatte, wollte ich auch gern Goddesses lesen. Denn sie fokussiert sich auf die Frauen der Geschichte und der Mythologie. Gern wird viel und ausladen über all die Helden und Götter geschrieben, doch welchen Anteil Frauen dabei haben, wird gern übersehen.

Die Göttinnen des Olymps sind zentrale Figuren der griechischen Mythologie. Sie waren mächtige Wesen, die verschiedene Aspekte des Lebens und der Natur repräsentierten. Sie hatten sowohl göttliche Kräfte als auch menschliche Eigenschaften

Die Göttinnen des Olymps hatten oft komplexe Beziehungen zueinander und zu den Menschen. Sie waren nicht nur mächtig, sondern hatten auch mit menschlichen Themen wie Liebe, Rache, Ehre und Familie zu kämpfen.

In verschiedenen Kapiteln nimmt uns Haynes mit in ihre Welt. Wir beginnen bei den Musen, erfahren etwas über einzelne Göttinnen wie Artemis oder Athene und enden dann bei den Furien. Und das nicht in einer verstaubten Art und Weise, wie man es des Öfteren von Geschichtsbüchern kennt, sondern modern und manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Der Schreibstil ist recht locker und nachvollziehbar. Was gut ist, gerade wenn es vielleicht für einen Leser das erste Buch ist, was er liest, um sich damit zu beschäftigen. Nicht alles muss rein wissenschaftlich bearbeitet werden.

Ich habe es sehr gern gelesen und bin gespannt, welches Thema ihr nächstes Buch haben wird.

Was ich gern gehabt hätte - mehr Abbildungen. Zumindest zu den Kunstwerken, die beschrieben werden. Ja, sie werden wirklich gut und ausführlich beschrieben - aber sie einmal zu sehen (und nicht nebenbei zu googeln) wäre Klasse gewesen.

ISBN: 978-3423264068

Umfang: 352 Seiten

Verlag: Dtv

Erscheinungsdatum: 17.10.2024