Sofort lieferbar (Download)

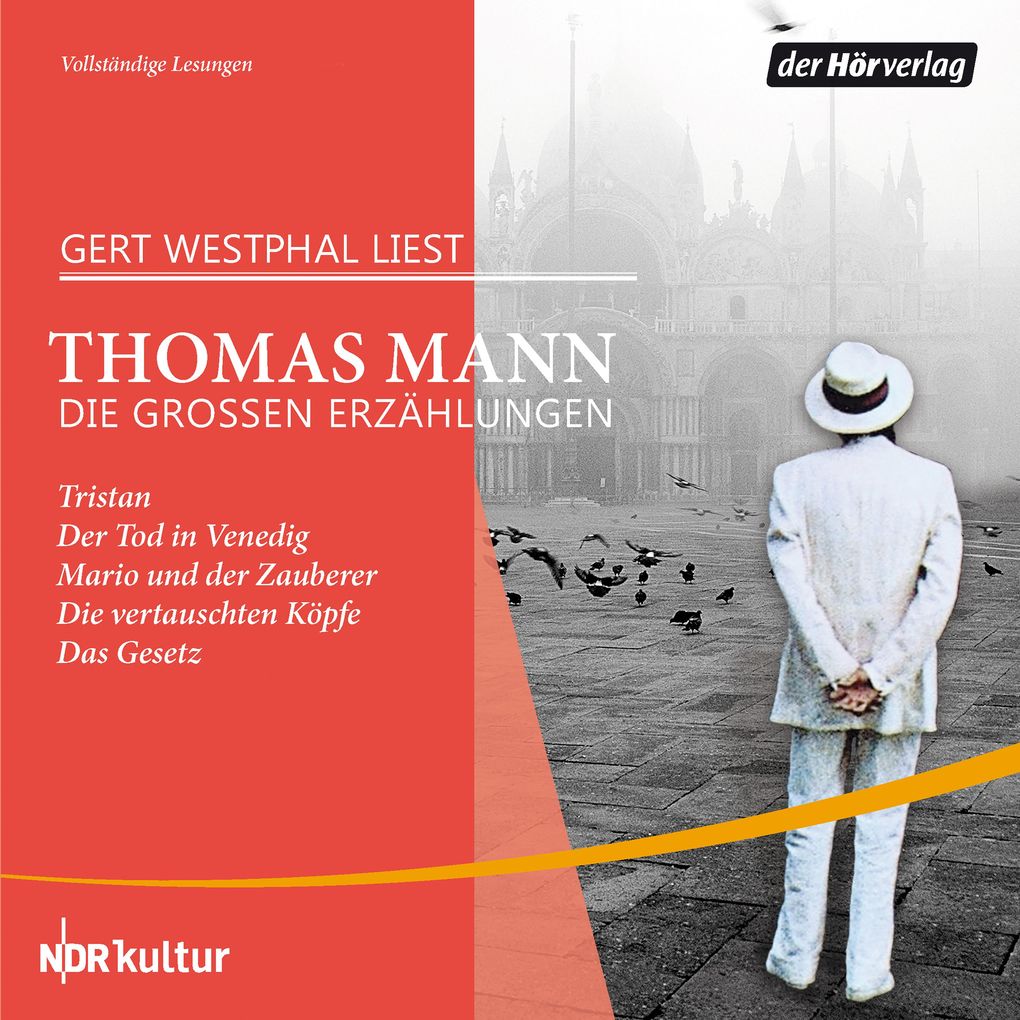

Gert Westphal liest Thomas Mann

Gert Westphal ist eine Legende: Die wohlklingende, modulationsreiche Stimme, sein untrügliches Gespür für Rhythmus, die souveränen Tempo- und Rollenwechsel, die kräftigen Dialektfarben - nicht umsonst hat DIE ZEIT ihn zum "König der Vorleser" gekürt. Besonders berühmt wurden seine Rezitationen Thomas Manns, dessen "oberster Mund" er war. Hier können wir wieder und wieder seinen großen Erzählungen lauschen, die aus der Enge des Sanatoriums über Venedig bis in die indische Märchenwelt führen.

Mit umfangreichem Booklet.

Enthält die vollständigen Lesungen von:

Tristan

Der Tod in Venedig

Mario und der Zauberer

Die vertauschten Köpfe

Das Gesetz

(Laufzeit: 13h 54)

Gert Westphal ist eine Legende: Die wohlklingende, modulationsreiche Stimme, sein untrügliches Gespür für Rhythmus, die souveränen Tempo- und Rollenwechsel, die kräftigen Dialektfarben - nicht umsonst hat DIE ZEIT ihn zum "König der Vorleser" gekürt. Besonders berühmt wurden seine Rezitationen Thomas Manns, dessen "oberster Mund" er war. Hier können wir wieder und wieder seinen großen Erzählungen lauschen, die aus der Enge des Sanatoriums über Venedig bis in die indische Märchenwelt führen.

Mit umfangreichem Booklet.

Enthält die vollständigen Lesungen von:

Tristan

Der Tod in Venedig

Mario und der Zauberer

Die vertauschten Köpfe

Das Gesetz

(Laufzeit: 13h 54)

Produktdetails

Erscheinungsdatum

23. September 2013

Sprache

deutsch

Auflage

Ungekürzte Lesung

Ausgabe

Ungekürzt

Dateigröße

825,56 MB

Laufzeit

834 Minuten

Autor/Autorin

Thomas Mann

Sprecher/Sprecherin

Gert Westphal

Verlag/Hersteller

Produktart

MP3 format

Dateiformat

MP3

Audioinhalt

Hörbuch

GTIN

9783844513097

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 06.01.2025

Besprechung vom 06.01.2025

Soll man sich dem aussetzen?

Es kommt auf die eigene Entschlussfähigkeit an: Thomas Manns Novelle "Mario und der Zauberer"

Warum fallen wir immer wieder auf Zaubertricks herein? Wann wird aus ihnen "falscher Zauber" und mit welchen Folgen? Davon und von einigem mehr handelt diese Erzählung Thomas Manns. Er hat sie "ein tragisches Reiseerlebnis" genannt. Sie geht auf ein eher harmloses Geschehnis zurück, das sich im Spätsommer 1926 im faschistisch gewordenen Italien im Badeort Forte dei Marmi zutrug, aber erst in der ahnungsvollen Imagination des Autors wurde es zu einer novellengerecht "unerhörten" Begebenheit mit deutlich politischen Unter- und Obertönen.

Weitere Fragen drängen sich auf: Was ist von einem Magier zu halten, der scheinentspannt und despotisch zugleich auftritt und zudem "Cipolla" heißt, zu Deutsch "Zwiebel"? Häutet man Zwiebeln, wässert sich einem das Auge, trübt sich der Blick auf das, was man häutet. Dabei stellt man fest: Zwiebeln haben keinen festen Kern, kein Gehäuse, keine Substanz. Trifft das auch für diesen Magier zu? Ist auch er kern- und damit im eigentlichen Sinne wesenlos? Worin besteht dann aber sein "Zauber"? Was macht seine Wirkung aus? Wie verhält sich sein Publikum zu ihm und zu sich selbst?

Als die Erzählung im Frühjahr 1930 erscheint, ist sie die erste literarische Veröffentlichung Thomas Manns nach der Verleihung des Nobelpreises. Der Stoff war ihm so wichtig geworden, dass er dafür sogar die Arbeit an der Joseph-Tetralogie unterbrach. Nicht in südlichen Gefilden, nicht an der Adria schrieb er an seiner Erzählung, sondern in ihrer nördlichen Gegensatzwelt, wenngleich ebenfalls in einem Seebad. Rauschen hieß es, an der ostpreußischen Ostsee gelegen, ein Name, der stimmiger nicht hätte sein können. Denn dort rauschte nach, was er an einen Torre di Venere benannten Ort verlagerte. Doch schon der erste Satz der Erzählung will ernüchtern: Die Erinnerung an diesen real-fiktiven Ort sei "atmosphärisch unangenehm" - wiederum im Gegensatz zu dem, was Torre di Venere vielversprechend bedeutet: Turm der Venus.

Die besten literarischen Köpfe befasste gerade in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik verstärkt das Problem, was die Literatur für das Heranbilden demokratischen Bewusstseins leisten könne und was überhaupt eine "politische Novelle" sei. Eine Steilvorlage hierfür lieferte 1928 der heute zu Unrecht vergessene Bruno Frank mit einer Erzählung, die diesen Genrebegriff zum Titel hatte. Sie galt der deutsch-französischen Aussöhnung als dem Pfeiler einer Zukunft für Europa. Ihr Protagonist, ein gewisser Karl Ferdinand Cramer, der im Deutschen Reich als neuer Außenminister und Hoffnungsträger vorgesehen war, sollte jedoch in der sinisteren Welt der südlich lichten Hafenstadt Marseille einem Raubmord zum Opfer fallen.

Franks "Politische Novelle" wurde von Carl von Ossietzky und Kurt Tucholsky nach Kräften verrissen, dagegen von Thomas Mann verteidigt, auch wenn er gewisse Überzeichnungen rügte. In seiner betont ausführlichen Besprechung fällt eine Wendung auf, die er dann ein Jahr später bei der Arbeit an "Mario und der Zauberer" auf sich selbst hätte anwenden können. Es gehe nämlich, so Thomas Mann, darum, "sich tüchtig zu machen für die Zeit". Weiter spricht er von einem "leidenschaftlichen europäischen Selbstgefühl", das es zu stärken gelte. Es ist ein Empfinden, das der Ich-Erzähler dann am Strand in Torre wahrnimmt, als das dortige Leben in der beginnenden Nachsaison sich "entnationalisierte" und in überraschender Folgewirkung "sowohl intimer wie europäischer" wurde. Zuvor nämlich "ging Politisches um", da selbst am Strand "die Idee der Nation im Spiele war". Selbst die Kinder waren "patriotisch" erhitzt, eine, wie der Erzähler vermerkt, "unnatürliche und niederschlagende Erscheinung". Und weiter: "Redensarten von der Größe und Würde Italiens fielen, unheiterspielverderberische Redensarten". Noch im Ungetüm dieses Eigenschaftswortes spiegelt sich das Absonderliche, das von ihnen ausgeht.

"Mißbrauch der Macht, Ungerechtigkeit, kriecherische Korruption" nimmt der Ich-Erzähler allenthalben in dieser zunehmend von Zwanghaftigkeit geprägten Atmosphäre wahr. Deshalb fragt sich der Erzähler im Nachhinein: "Hätten wir nicht abreisen sollen?" In abgewandelter Form stellt sich ihm diese Frage dann abermals, als die Selbstinszenierung des makabren tyrannischen Zauberers das Maß des Unterhaltsamen weit übersteigt: "Warum sind wir nicht weggegangen?" Seine Antwort lautet darauf: "Ich verstehe es nicht und weiß mich tatsächlich nicht zu verantworten" - vor allem angesichts der beiden Kinder, die ja ursprünglich darauf drängten, unbedingt den "Zauberer" und seine abendliche Vorstellung zu sehen. Zuvor war er sich mit einer Antwort noch sicherer: "Soll man 'abreisen', wenn das Leben sich ein bißchen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und kränkend anläßt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen und sich dem aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen. Wir blieben also und erlebten als schrecklichen Lohn unserer Standhaftigkeit die eindrucksvoll-unselige Erscheinung Cipolla's." Drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Mario und der Zauberer" wurde diese Frage nach dem "Bleiben" in Deutschland für die Familie Mann existenziell. Ihre Antwort war dann, dank der Intervention der Kinder, eindeutig.

Cipolla also, auf ihn und Marios Verzweiflungstat läuft in dieser Erzählung alles zu, ein Zauberer, pikant genug, war doch Thomas Mann im Kreise der Seinen als der "Zauberer" bekannt. Der Bruder des Duce hatte in Rom zu Cipollas Bewunderern gehört. Dieser ist ein Redekünstler und Hypnotiseur von gefährlichen Graden, der mit seinem Publikum verwerfliche Spiele spielt, ihren Willen manipuliert, weil er weiß, dass es im Grunde verführt werden will. Er verkündet: "Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere." Also usurpiert er den Willen der Einzelnen im Publikum, die ihm durchaus Widerstand entgegenbringen "wollen", aber er polt ihn um, um seinen Willen zur machtvollen Beherrschung seines Publikums zu demonstrieren und lustvoll zu zelebrieren. Cipolla, obzwar körperlich behindert, ist der Impresario seiner gespielten Souveränität; dabei erweist er sich als aggressiver Erotiker, der sein letztes Opfer, Mario, sogar dazu bringt, ihn zu küssen. Durch seine hypnotische Kraft kompensiert er seine physische Beeinträchtigung. Nimmt man dazu das Machtutensil, die Reitpeitsche, dann wirkt er wie ein Klon aus Goebbels und Göring.

Nachdem Mario aus seiner fatalen Trance erwacht und erkennt, was mit ihm geschehen ist, nämlich Missbrauch seiner Lippen und Gefühle, begeht er Tyrannenmord, indem er mit zwei Schüssen aus einer "kleinen, stumpfmetallnen, kaum pistolenförmigen Maschinerie" den herrschsüchtigen Widerling zur Strecke brachte. Hatte Mario, der bis dahin unbescholtene kleine Kellner aus einfachen Verhältnissen, von Anbeginn die Absicht, diese Tat zu verüben? Oder führte er immer diese Kleinstwaffe mit sich? In jedem Fall bleibt am Ende die Einsicht in Marios verlorene Ehre und in die Art, wie psychische zu physischer Gewalt führen kann. Der Erzähler sanktioniert diese Tat; er empfindet sie zwar als ein "Ende mit Schrecken", aber dennoch als eine Befreiung.

Doch damit ist der Gehalt dieser Geschichte nicht erschöpft. Thomas Mann zeigte sich mehr als zögerlich, sie als eine politische Parabel gelten zu lassen. Wir können seine diesbezüglichen Bedenken getrost beiseitelassen. Denn diese Erzählung ist hochnotpolitisch und von unverminderter Brisanz, eben weil sie, wie bereits angedeutet, auch eine Künstlernovelle ist und damit Cipolla als ein hässlicher Verwandter des Autors, eine mephistophelische "Spottgeburt" erkennbar wird. Thomas Mann sollte zehn Jahre später diese verfängliche Selbstbezichtigung des manipulativen Künstlerdaseins in seinem wohl umstrittensten Essay, "Bruder Hitler" (Anfang 1939), auf die Spitze treiben. Mit seiner Cipolla-Figur hatte er ihm vorgearbeitet.

Was aber soll uns diese Geschichte heute? Sie warnt vor Radikalisierung, fordert Entlarvung manipulativer Zustände, sie führt vor, wie wichtig es ist, sich über die Motivation zum Handeln deutlich zu werden; sie zeigt aber auch, dass Mehrheiten irren können, sich fehlleiten und Illusionen ausliefern.

Schuld an Cipollas Wirkung ist das Publikum selbst. Am Strand hatte es noch "auf sich gehalten", wie der Erzähler etwas mokant vermerkte. Jetzt delektiert es sich an der Sensation, am Extremen. Es kommt eben darauf an, wie sich der Einzelne zur Menge und die Menge zu ihm verhält. Dabei misstraut der Erzähler zunehmend seinem eigenen Urteilsvermögen; man könnte ebenso sagen, er entwickelt sich von einem Zuschauer zu einem, der sich selbst zu durchschauen beginnt. Zudem muss er erkennen, dass er selbst durchaus empfänglich ist für das, was Cipolla vorführt. Und doch, man kann wählen zwischen kritikloser Hingabe und kritischem Abstandnehmen, wobei es zuletzt auf die eigene Entschlussfähigkeit ankommt. Wo bleibt die "Moral" dieser Erzählung? Kollektive Selbstbestimmung ist ohne kritische Einsicht in das, was in und um uns vorgeht, nicht zu haben. Und damit: Auf zur Wahl! RÜDIGER GÖRNER

Der Verfasser ist Literaturwissenschaftler und lehrte bis 2023 in London.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.