Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

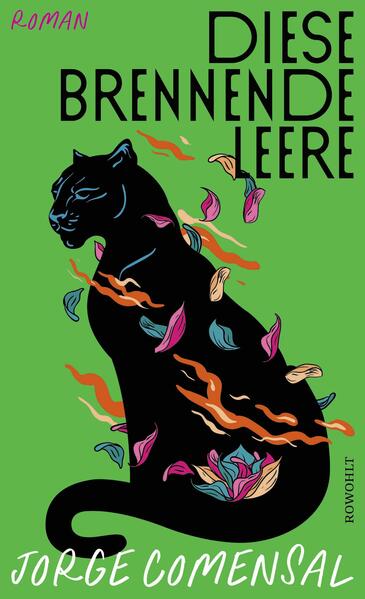

Eine raffiniert erzählte Dystopie über die Folgen des Klimawandels, ein Krimi um ein dunkles Familiengeheimnis und die Geschichte einer jungen Frau, die auf der Suche nach ihrer wahren Identität ist.

Mexico City im Jahr 2030: Die junge Physikerin Karina, die an einer Quantentheorie der Schwerkraft arbeitet, kümmert sich um ihre demente Großmutter, als diese ihr eines Nachts ein beunruhigendes Geheimnis anvertraut. Es hat mit dem Tod von Karinas Eltern zu tun, achtzehn Jahre zuvor.

Kurz danach bricht im nahegelegenen Park Chapultepec ein Brand aus. Ein riesiger Zoo und ein Friedhof befinden sich hier, Karinas Eltern sind an diesem Ort begraben. Die Tiere sterben oder fliehen, der Park wird völlig zerstört. Mit Hilfe des Friedhofswärters Silverio wird Karina der Wahrheit hinter dieser Katastrophe auf den Grund gehen.

In diesem packenden Roman bewegt sich die Zeit vor und zurück, dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Im Zentrum steht ein Rätsel, um das die grundlegenden Themen unserer Zeit kreisen: Umweltkrise, Familienkonflikte, Sucht, Fanatismus und die Beziehung des Menschen zu anderen Wesen unseres Planeten.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

28. Januar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

414

Autor/Autorin

Jorge Comensal

Übersetzung

Friederike von Criegern

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

spanisch

Produktart

gebunden

Gewicht

508 g

Größe (L/B/H)

207/129/36 mm

ISBN

9783498003319

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Originell und lesenswert Victoria Eglau, SWR 2 "Die Buchkritik"

Einer der interessantesten Gegenwartsautoren von Mexiko. Deutschlandfunk Kultur "Lesart"

Ein packender Roman Buch-Magazin

Einer der interessantesten Gegenwartsautoren von Mexiko. Deutschlandfunk Kultur "Lesart"

Ein packender Roman Buch-Magazin

Besprechung vom 01.04.2025

Besprechung vom 01.04.2025

Gefahren einer Exhumierung

Naturwissenschaftsroman im Science-Fiction-Gestus: "Diese brennende Leere" von Jorge Comensal

Karina ist eine fünfundzwanzigjährige Physikerin und arbeitet an einer Promotion zu einer allgemeinen Quantentheorie der Schwerkraft. Sie ist Waise und lebt mit ihrer neunzigjährigen Großmutter Rebeca zusammen, die sie auch pflegt. Der Erzähler lässt uns wissen, dass sich ihre Freundin Mila in sie verliebte, Kiras bester Freund hingegen sei schon seit frühen Tagen der Elektromagnetismus gewesen, menschliche Beziehungen sind nicht ihre Stärke.

Aber nicht nur Karina, auch der Erzähler dieses Romans denkt immer wieder in physikalischen oder naturwissenschaftlichen Kategorien. Etwa, wenn er beschreibt, wie Karina die alkoholisierte Rebeca vom Boden aufs Bett zu hieven sucht: "Die Leere ist nicht fügsam. Sie widersetzt sich den Körpern, die sie durchdringen. Darum verdichten und verflüchtigen sich die Galaxien, darum weigert sich die der Gravitation unterworfene Masse ihrer Großmutter, den Boden zu verlassen." Karina lässt dabei eine Bemerkung von Rebeca aufhorchen: Sie will nun dem Geheimnis ihrer vor achtzehn Jahren gewaltsam gestorbenen Eltern auf die Spur kommen, da Rebecas Auskunft, es handele sich um einen tragischen Unfalltod, offenbar nicht stimmt. Warum gibt es keine Fotos ihrer Mutter?

Die Erzählung der kriminalistischen Aufklärung dieses Rätsels durch Karina wechselt sich in diesem Roman kapitelweise ab mit der Geschichte von Silverio, der als Friedhofswächter am Panteón Civil de Dolores, dem gigantischen Friedhof von Mexico City, arbeitet, wo auch die sterblichen Überreste von Karinas Eltern begraben liegen. Von ihr erhält er schließlich den Auftrag, diese zu exhumieren, ausgerechnet am Día de los Muertos - wobei er dabei selbst fast lebendig begraben wird. Auf diese Weise verbinden sich also die beiden Erzählstränge, und auch wenn Silverio aus einer niedrigeren sozialen Klasse kommt, so verbindet ihn mit Karina eine Wissbegierde, die sich in seinem Fall mehr auf die Zoologie und die am Pantheon verewigten Helden der mexikanischen Nationalgeschichte richtet. Im Park Chapultepec wird nicht nur der Friedhof, sondern auch der dort gelegene Zoo durch ein Großfeuer zerstört, was zu Protesten für Tierrechte führt, bevor der Zoo dann wieder neu errichtet wird, mit Tieren, die ausschließlich aus anderen Zoos stammen. Bei Karinas Wanderung durch den neuen Zoo wechselt sich die Kritik an der Gefangenschaft ab mit Visionen eines epischen Parcours durch geographische Großareale: "Karina verlässt Afrika und durchquert die Sinai-Wüste."

Wir befinden uns im Jahr 2030 - dieser leichte Science-Fiction-Gestus dient dem mexikanischen Autor Jorge Comensal (Jahrgang 1987) in seinem zweiten Roman (nach dem Debüt "Verwandlungen" von 2019) als Vorwand für einige Verfremdungen, als Antizipation einer verschärften klimatischen Krise, die freilich bereits unsere Gegenwart ist. Der kolportagehafte Plot um die gestorbenen Eltern Karinas wirkt reichlich konstruiert, auch wenn es dabei offenbar um die emotionale "Leere" Karinas gehen soll. Auch tendiert der humoristische Grundton gelegentlich ins allzu Flapsige, so wenn es über eine Begegnung Silverios mit seiner Tochter Daenerys, einer vegetarischen Umweltaktivistin, die er aufgrund der Scheidung von seiner Frau lange nicht gesehen hat und die sich nun um die gestorbenen Tiere besorgt, etwa heißt: "Ihr Ausflug war in der Kategorie schlechtestes Vater-Tochter-Wiedersehen für den Oscar nominiert."

Durchaus interessant ist die generelle Absicht, mit der Form des Romans zu experimentieren: Immer wieder lenken kleinere Exkurse von der eigentlichen Handlung ab, Verdrehungen in der zeitlichen Chronologie erzeugen eine eigene Art von Spannung, die Charaktere verlieren sich in skurrilen Visionen, und der Erzähler flicht ständig Bemerkungen ein zu Biodiversität und Klimawandel, zu Meteorologie, Medizin, Astronomie. Und immer wieder geht es um Tiere: Emus und Entenmuscheln, Giraffen und Nacktschnecken.

Jorge Comensal ist nicht nur Romanautor, sondern er hat sich auch einen Namen als Wissenschaftsjournalist gemacht. Die Idee, naturwissenschaftliche Theorien nicht nur thematisch in den Roman aufzunehmen, sondern dadurch auch die erzählerische Form selbst affizieren zu lassen, teilt Comensal mit anderen lateinamerikanischen Autoren der Gegenwart wie Lina Meruane ("Nervensystem", 2018) oder Benjamín Labatut ("Das blinde Licht", 2020). Bei Comensal jedoch haben die ständig eingestreuten naturwissenschaftlichen Referenzen oft etwas Beliebiges, und nicht nur Karina wird als ein Nerd charakterisiert (auf dem Wiener Zentralfriedhof besucht sie das Grab des Physikers Ludwig Boltzmann), auch Daenerys "war fasziniert vom Konzept der lebenden Fossilien, von Spezies, die über enorme Zeitspannen und trotz aller Katastrophen unverändert blieben". Ihr Vater Silverio wiederum informiert sich auf Google über die Langlebigkeit von Silberfischchen: "Silberfischen konnten vier Jahre alt werden und eines davon ganz ohne Nahrung auskommen." Und die den neu errichteten Zoo durchwandernde Karina stellt ihrerseits "Nachforschungen" zur evolutionären Flugunfähigkeit von Emus an.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Autor hier alle möglichen physikalischen und zoologischen faits divers einfach seinen Figuren zugeordnet hat. Ist das nun alles Parodie, oder steckt doch eine ernsthafte Absicht hinter dem dystopischen Szenario und den wissenschaftlichen Infohäppchen?

Die skurrilen, komischen Szenen erinnern an den Stil der Romane eines anderen mexikanischen Autors, Juan Pablo Villalobos. Auch wenn Jorge Comensal einige in der Tat komische Szenen gelingen, die Aufklärung von Geheimnissen clever konstruiert und agil erzählt ist, so wirkt die Mischung aus Krimi und Klimakrise, gestörten Familienbeziehungen und zoologischen Exkursen letztlich doch etwas forciert und unausgegoren. JOBST WELGE

Jorge Comensal: "Diese brennende Leere". Roman.

Aus dem Spanischen von Friederike von Criegern. Rowohlt Verlag,

Hamburg 2025.

416 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 28.01.2025

In der Vergangenheit graben

Eine junge Physikerin begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit über ihre verstorbenen Eltern und deckt dabei ein Geheimnis auf, das über Jahre hinweg vor ihr verborgen wurde. Diese Ausgangslage bildet das zentrale Thema des zweiten Romans Diese brennende Leere des mexikanischen Autors Jorge Comensal, der Ende Januar im Rowohlt Verlag erschienen ist.

Die Geschichte wird aus den Perspektiven zweier Protagonisten erzählt: Karina, einer ehrgeizigen Doktorandin der Quantenphysik, und Silvio, einem orientierungslosen Friedhofswärter. Diese beiden Erzählstränge kreuzen sich relativ früh in der Handlung, was Potenzial für eine spannende Beziehung zwischen den Charakteren bietet. Doch obwohl ihr Zusammenspiel interessante Momente erzeugt, sind es die individuellen Entwicklungen der beiden Figuren, die den Roman vorantreiben.

Karina ist eine strebsame, selbstbewusste Protagonistin, die seit Jahren ihre Großmutter Rebeca pflegt. Rebecas Verhalten gibt Karina jedoch immer mehr Rätsel auf, vor allem in Bezug auf den angeblichen Unfalltod ihrer Eltern. Getrieben von Zweifeln beginnt Karina, in der Vergangenheit zu graben sowohl im metaphorischen als auch im wörtlichen Sinne. Ihre Obsession führt sie dazu, Silvio um Hilfe zu bitten, das Grab ihrer Eltern zu öffnen, um neue Hinweise zu finden. Dieser Moment markiert eine entscheidende Wendung in ihrer Entwicklung: Aus der rational denkenden Wissenschaftlerin wird eine von ihrer Suche nach der Wahrheit besessene Frau, die bereit ist, gesellschaftliche Normen zu überschreiten. Ihre Methoden werden zunehmend unkonventioneller, bis hin zu fragwürdigen Entscheidungen wie das Vortäuschen einer falschen Identität, um Informationen zu erhalten. Trotz ihrer Handlungen bleibt Karina eine Figur, mit der sich Leserinnen und Leser identifizieren können ihr innerer Konflikt ist authentisch und nachvollziehbar.

Silvio hingegen ist Karinas Gegenpol. Sein Leben scheint von einem Mangel an Richtung geprägt zu sein. Nach einem verheerenden Brand an seinem Arbeitsplatz, der nicht nur den Friedhof, sondern auch den benachbarten Zoo zerstört, gerät Silvios Leben aus den Fugen. Er beginnt, sich illegal mit dem Öffnen von Gräbern zu verdingen, ein grotesker Beruf, der ihn in Konflikt mit seiner eigenen Vergangenheit bringt. Silvios Beziehung zu seiner Tochter, die er jahrelang vernachlässigt hat, gewinnt im Verlauf der Handlung an Bedeutung. Seine Tochter, eine entschlossene Aktivistin, wird zu einem Symbol für die junge Generation, die gegen die drohenden Gefahren der Zukunft ankämpft. Silvio, dessen Leben bislang von Passivität geprägt war, findet durch diese Beziehung neue Impulse, sich mit größeren Fragen auseinanderzusetzen.

Comensal verlegt die Handlung leicht in die Zukunft, um aktuelle gesellschaftliche Probleme in einem weiter fortgeschrittenen Kontext zu betrachten. Themen wie das Artensterben und Tierrechte, was unter anderem durch den Brand im Zoo metaphorisch dargestellt wird, und neue Entwicklungen in der Klontechnologie werden angerissen. Dabei bleibt der Roman jedoch nur unterschwellig dystopisch und verzichtet auf überzogene Zukunftsszenarien. Stattdessen setzt der Autor auf eine realistische Erzählweise, die den Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und inneren Konflikte der Figuren legt. Besonders Silvios Erzählstrang rechtfertigt diese zeitliche Verlagerung, da er sich zunehmend in einer Welt wiederfindet, in der die Konsequenzen des menschlichen Handelns sichtbarer werden.

Trotz dieser interessanten Ansätze bleibt der Roman in vielerlei Hinsicht oberflächlich. Die zentrale Thematik Karinas Suche nach Ungereimtheiten in ihrer Familiengeschichte bietet nur wenig Substanz für einen wirklich mitreißenden Plot. Die Handlung verläuft weitgehend geradlinig und birgt kaum Überraschungen. Der Versuch, Spannung durch Karinas obsessives Verhalten und ihre Ermittlungen zu erzeugen, scheitert daran, dass die aufgedeckte Wahrheit letztlich wenig Relevanz hat. Es fehlt an einem dichter gesponnenen Netz von Intrigen oder Enthüllungen, das den Leser bis zum Schluss fesselt.

Was den Roman jedoch vor dem Mittelmaß rettet, sind die vielen kleinen Nebengeschichten und skurrilen Details. Silvios grotesker Beruf als Grabschänder ist eine originelle Idee, die sowohl morbide Faszination als auch tragische Tiefe birgt. Auch seine ambivalente Beziehung zur Nähe des Todes und seine wachsende Verbindung zu seiner Tochter verleihen seiner Figur Komplexität. Diese Elemente sind es, die den Leser dazu bringen, am Ball zu bleiben, selbst wenn die Hauptgeschichte zu schwächeln beginnt.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Erzählstruktur: Der ständige Perspektivwechsel zwischen Karina und Silvio sorgt für ein abwechslungsreiches Tempo und erlaubt es dem Leser, beide Figuren und ihre Weltsichten besser kennenzulernen. Dieser Wechsel verhindert, dass die Geschichte trotz ihrer inhaltlichen Schwächen langweilig wird. Allerdings wird auch hier das Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Die Verbindung zwischen den beiden Erzählsträngen bleibt lose und wirkt oftmals konstruiert, anstatt organisch zu wachsen.

Der Brand im Zoo, der symbolisch für den Verlust von Artenvielfalt steht, und die Erwähnung von Aktivismus und Klimafragen verleihen dem Roman zwar eine gewisse Aktualität, doch gelingt es Comensal nicht, diesen Themen neue Perspektiven abzugewinnen. Die dystopischen Ansätze bleiben oberflächlich und dienen mehr als Hintergrundrauschen denn als zentrale Konflikte. Auch die wissenschaftlichen Aspekte von Karinas Arbeit hätten deutlich mehr Gewicht erhalten können, um die gesellschaftliche Brisanz der Geschichte zu erhöhen.

Unterm Strich ist Diese brennende Leere ein akzeptabler Unterhaltungsroman, der mit einigen interessanten Ideen und Figuren punkten kann, jedoch nicht das Potenzial seiner Prämisse ausschöpft. Jorge Comensal gelingt es zwar, einzelne Momente und Nebengeschichten in Szene zu setzen, doch bleibt die Hauptgeschichte zu blass und die thematische Tiefe zu gering, um nachhaltig Eindruck zu hinterlassen. Wer eine kurzweilige Lektüre sucht, die einen Hauch von Dystopie und Familiengeheimnissen vereint, wird hier fündig. Ein herausragendes Zeugnis mexikanischer Gegenwartsliteratur ist der Roman jedoch nicht.