Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

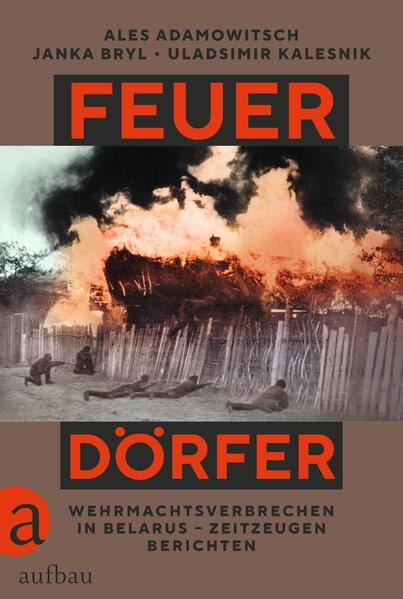

Nach 50 Jahren erstmals auf Deutsch: die Überlebenden berichten die Wehrmachtsverbrechen in Belarus.

PREIS DER LEIPZIGER BUCHMESSE 2025 in der Kategorie Übersetzung.

Hier kommen Augenzeugen zu Wort, die die Massaker in den belarussischen »Feuerdörfern« während des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik haben sie im ganzen Land ausfindig gemacht und ihre Erinnerungen auf Tonband festgehalten. Behutsam gerahmt und zu Kapiteln geordnet, entsteht aus ihren Stimmen eine verdichtete Erzählung in chorischer Vielstimmigkeit, die über eine Collage weit hinausgeht. Erstmals werden damit die unvergleichlichen Gräuel der Wehrmacht in Belarus in vollem Ausmaß anerkannt und das menschliche Leid festgehalten, zugleich der Weg geebnet für so etwas wie einen Neuanfang, für eine Zukunft. Ein Buch, das vor dem Hintergrund aktueller Kriege und antidemokratischer Entwicklungen erschreckend aktuell ist und einen »blinden Fleck« der deutschen Geschichte beleuchtet.

»Eines Tages fiel mir das Buch 'Feuerdörfer' in die Hand. Eine solche Erschütterung hatte ich nur einmal bei der Lektüre von Dostojewski erlebt. Die Erzählung setzt sich zusammen aus Stimmen des Lebens, aus dem, was ich in meiner Kindheit gehört habe, was heute auf der Straße gesagt wird, zu Hause, im Café, im Bus. Ales Adamowitsch wurde mein Lehrer . . . « SWETLANA ALEXIJEWITSCH, TRÄGERIN DES LITERATURNOBELPREISES

Mit einem Vorwort von Irina Scherbakowa und einem Nachwort von Nina Weller

Produktdetails

Erscheinungsdatum

11. November 2024

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

587

Autor/Autorin

Ales Adamowitsch, Janka Bryl, Uladsimir Kalesnik

Übersetzung

Thomas Weiler

Vorwort

Irina Scherbakowa

Nachwort

Nina Weller

Weitere Beteiligte

Irina Scherbakowa, Nina Weller

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

belarusian

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit 56 Abbildungen

Gewicht

920 g

Größe (L/B/H)

232/161/42 mm

ISBN

9783351039974

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»eine stille Sensation« Felix Ackermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Ein Buch, das verstört und nicht loslässt. « Ingo Petz Ingo Petz, TraLaLit

»Die erschütternden Augenzeugenberichte vermitteln eindringlich die Ereignisse [. . .] Damit ist das Buch ein eindrückliches Zeugnis der barbarischen Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht in Belarus. « Natalija Zenger, Forum RGOW

»ein bedeutendes historisches Dokument und ein Schlüsseltext, der in einer Reihe mit Solschenizyns Archipel Gulag [. . .] oder Das Blockadebuch von Granin und Adamowitsch steht. « der Standard

»Ein erschütterndes und verstörendes Dokument zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Osteuropa. « Deutschlandfunk

»Ein Buch, das verstört und nicht loslässt. « Ingo Petz Ingo Petz, TraLaLit

»Die erschütternden Augenzeugenberichte vermitteln eindringlich die Ereignisse [. . .] Damit ist das Buch ein eindrückliches Zeugnis der barbarischen Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht in Belarus. « Natalija Zenger, Forum RGOW

»ein bedeutendes historisches Dokument und ein Schlüsseltext, der in einer Reihe mit Solschenizyns Archipel Gulag [. . .] oder Das Blockadebuch von Granin und Adamowitsch steht. « der Standard

»Ein erschütterndes und verstörendes Dokument zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Osteuropa. « Deutschlandfunk

Besprechung vom 18.03.2025

Besprechung vom 18.03.2025

Eingebrannte Erinnerung

Die Übersetzung des dokumentarischen Prosabuchs "Feuerdörfer" über deutsches Wüten in Belarus ist fünfzig Jahre nach Erscheinen des Originals eine stille Sensation.

Fünfundzwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs reisen drei Schriftsteller durch die Belarussische Sowjetrepublik, um die Stimmen der Überlebenden deutscher Besatzungsverbrechen aufzuzeichnen. 1975 veröffentlichen sie dann ein Jahrhundertbuch, in dem sie die Zerstörung von 147 im Buch "Feuerdörfer" genannten Ortschaften durch die Wehrmacht aus Sicht der wenigen Menschen schildern, die dem Flammeninferno entkamen. Der Titel der belarussischen Originalausgabe lautet: "Ich bin aus dem verbrannten Dorf". Er unterstrich, dass hier Menschen Zeugnis ablegen, die selbst Ziel der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik waren.

Ein Junge sprang im letzten Moment aus einem brennenden Kulturhaus, in dem deutsche Soldaten und ihre Helfer alle Einwohner seines Dorfes eingesperrt hatten, bevor sie es mit Benzin in Brand setzten. Ein anderer Überlebender erzählt, wie er auf dem Boden des elterlichen Wohnhauses an der Seite seiner Mutter überlebte, während alle anderen Familienangehörigen vor seinen Augen erschossen wurden. Eine Frau rettete sich mit ihren Kindern in eine feuchte Kuhle, während das gesamte Dorf in Flammen stand. Ein Junge atmete noch unter den Körpern seiner erschossenen Nachbarn und wurde nach dem Abziehen der Mörder gerettet.

Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik hörten diesen Erzählungen zu und dokumentierten sie mit einem Tonbandgerät. Sie selbst hatten als Partisanen gegen die deutschen Besatzer gekämpft. Nun brachten sie über Jahre hinweg die Kraft zum Zuhören auf und stellten die lebensgeschichtlichen Erzählungen mit Erkenntnissen aus den NS-Nachkriegsprozessen und historischer Forschung zusammen.

In "Feuerdörfer" erklären sie den Lesern, dass die Grausamkeit und Kaltblütigkeit, mit der die deutschen Verbrechen an der sowjetischen Zivilbevölkerung in Belarus begangen wurden, keine Entfesselung im Zuge des Kriegs war, sondern unmittelbar aus der nationalsozialistischen Ideologie resultierte. Der Generalplan Ost sah die Aussiedlung von Millionen Menschen aus dem östlichen Europa vor. Das Buch zeigt, wie systematisch die deutschen Besatzer die Feuerdörfer mitsamt ihren Einwohnern zerstörten, und es erklärt, dass hier "deutscher Lebensraum" geschaffen werden sollte.

Oft lebten die Überfallenen in Dörfern der Peripherie, in der Nähe von Wäldern oder Sümpfen, von denen aus sowjetische Partisanen agierten. Das Wort "Partisanenbekämpfung" war ein nationalsozialischer Euphemismus für die Zerstörung ganzer Landstriche, denn Einheiten von Wehrmacht, Polizei und SS durchkämmten nicht nur die Wälder und Sümpfe nach männlichen Kämpfern, sondern brachten in der Umgebung alle Zivilisten um: junge und alte Männer, Frauen und Kinder.

Die Collage aus mündlichen Zeugnissen, schriftlicher Dokumentation und einem empathischen Kommentar wirkt weder wie ein Rapport noch eine Reportage. Sie ist ein Dokument des gemeinsamen Innehaltens und des Zuhörens. Dass es im Kern darum geht, die Stimmen konkreter Menschen vernehmbar zu machen, unterstrich der sowjetische Verlag 1975, indem er der Erstausgabe Schallplatten mit den Originalaufnahmen auf Belarussisch beifügt. Ebenso bestanden die Autoren darauf, dass die Gesichter der interviewten Menschen zu sehen waren. Uladsimir Kalesnik fertigte dazu schwarz-weiße Porträts an, die nun auch in der deutschen Ausgabe erscheinen.

Immer wieder weisen die drei Schriftsteller auf die Würde und Schönheit der Befragten hin, die sie sich trotz äußerer und innerer Wunden bewahrt hatten. Ihre Stimmen waren zuvor auch in der Sowjetunion nicht öffentlich hörbar, weil sie aus der Perspektive von Opfern des Zweiten Weltkriegs sprachen, nicht Helden. Im von Thomas Weiler hervorragend aus dem Belarussischen ins Deutsche übersetzten "Feuerdörfer" - das Buch ist dafür für den diesjährigen Übersetzungspreis der Leipziger Buchmesse nominiert - wird die Logik der Vernichtung ganzer Dorfgemeinschaften erkennbar: Zunächst erschossen die Täter die Männer eines Dorfes öffentlich, dann folgte zumeist die Zerstörung durch Anzünden der aus Holz errichteten Häuser, Scheunen und Ställe samt der darin lebenden Menschen. Auf die Überlebenden, die aus den brennenden Gebäuden flohen, schossen die Mörder.

Weiler entschied, einige wenige Wörter wie "Palizai" nicht aus dem Belarussischen zu übersetzen, sondern auch auf Deutsch in der originalen Schreibweise beizubehalten. Damit macht er deutlich, dass es in den Feuerdörfern ein Wissen über die Kollaboration dort gab. Darauf deuten auch die Hinweise auf die slawischen Sprachen, die einige der Verbrecher sprachen. Die Literaturwissenschaftlerin Nina Weller verweist in einem Nachwort darauf, dass der Perspektivwechsel hin zu den Stimmen der Opfer ein Einschnitt war. Die drei Autoren des Buchs hatten große Schwierigkeiten, das Buch in dieser Form durch die Zensur zu bringen. Und der Ost-Berliner Verlag Volk und Welt beschloss damals, das Buch, anders als weitere wichtige Werke dieser Art wie etwa das von Ales Adamowitsch und Daniil Granin kompilierte "Leningrader Blockadebuch", nicht auf Deutsch herauszubringen. Zusammen mit dem lauten Schweigen deutscher Soldaten nach ihrer Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft trug diese Entscheidung dazu bei, dass es selbst in der DDR kaum eine bildhafte Vorstellung vom Feuerkrieg gegen die hölzernen Dörfer in Belarus, der Ukraine, Polen und Russland gab.

In der Perestroika-Zeit gehörten die "Feuerdörfer" zu den literarischen Grundlagen für den 1985 von Elem Klimow gedrehten Film "Geh und sieh", dessen Bilder bis heute im östlichen Europa die visuelle Vorstellung vom deutschen Krieg im Osten prägen. Entscheidend ist, dass die Vernichtung aus der Perspektive eines überlebenden Jungen erzählt wird.

Um die jetzige Publikation der Übersetzung transmedial zu flankieren, veröffentlichte die Plattform Dekoder eine digitale Essaysammlung, in der sie der deutschen Fassung aktuelle Forschungsergebnisse und ein Interview mit der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch zur Seite stellt. Der in Osnabrück lehrende Historiker Christoph Rass zeigt darin, dass die Zerstörung Tausender belarussischer Dörfer bereits während des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion 1941 begann, in der Phase der Herrschaftskonsolidierung 1942 weiter- und dann mit der Partisanenbekämpfung sowie dem Rückzug der Wehrmacht von 1943 bis 1944 in eine Politik der verbrannten Erde überging. Das ist wichtig, weil dadurch klar wird, dass die Zerstörung nicht nur Teil der Eroberung und des Rückzugs war, sondern zum Alltag der Besatzungspolitik gehörte.

"Feuerdörfer" verändert das sprachliche Bild von "verbrannter Erde", indem es zeigt, dass nicht die Erde brannte, sondern Hunderttausende Häuser mitsamt ihren Einwohnern. Das Buch zeigt, dass sich neben dem Holocaust, dem allein in Belarus 800.000 Juden zum Opfer fielen, ein weiteres Massenverbrechen abspielte. Insgesamt ermordeten Deutsche in Belarus etwa 1,5 Millionen Menschen.

Swetlana Alexijewitsch ruft in ihrem Interview auf Dekoder in Erinnerung, wie tief der Eindruck war, die diese neue Form dokumentarischer Prosa Mitte der Siebzigerjahre hinterlassen hatte. Sie selbst machte in ihrem literarischen Werk Anleihen bei Ales Adamowitsch und seinen Mitstreitern. Sie hatten besonderen Wert darauf gelegt, auch die gegenwärtigen Lebensbedingungen der Menschen in das Buch einfließen zu lassen. Körperliche Kriegsfolgen werden darin ebenso benannt wie ein Teil der psychischen Belastungen in Form wiederkehrender Albträume. In der literarischen Dokumentation "Feuerdörfer" finden sie Worte dafür, wie sich der deutsche Krieg im Osten wortwörtlich in die Landschaften von Belarus aber ebenso ins Gedächtnis der Überlebenden einbrannte. FELIX ACKERMANN

Ales Adamowitsch, Janka Bryl, Uladsimir Kalesnik: "Feuerdörfer". Wehrmachtsverbrechen in Belarus. Zeitzeugenberichte.

Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler. Aufbau Verlag, Berlin 2024. 587 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Feuerdörfer" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.