Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»Seit achtundvierzig Stunden hat keiner von uns ein Auge zugetan. Egal, der Horizont steht uns offen. «

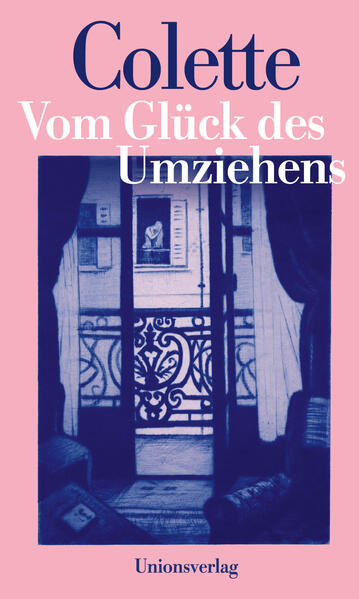

Colette weiß, es ist gefährlich, zu lange in einer Wohnung zu verweilen. Besser ausziehen und anderswo sein Glück versuchen: Die französische Kultschriftstellerin zieht mit uns durch Paris, sinniert über Nachbarn im Hinterhaus und Schritte im Flur, übers Ankommen, Loslassen und über den richtigen Ort. Eine liebevolle Ode an das Umziehen.

Colette weiß, es ist gefährlich, zu lange in der Hülle einer alten Wohnung zu verweilen. Besser ausziehen und anderswo sein Glück versuchen: Zwischen Bücherkisten und Körben voller Geschirr wird die Katze gesucht und das letzte Bild geborgen, die Wände klingen seltsam hohl, und draußen steht der Umzugswagen bereit - auf in ein neues Leben, wo die Sonne einen anderen Weg an die Wand zeichnen wird.

Die französische Kultschriftstellerin zieht mit uns durch Paris, in kleine, große, windschiefe, dunkle und erhellende Wohnungen, sinniert über die Nachbarn im Hinterhaus und die Schritte im Flur, übers Ankommen und Loslassen und über den richtigen Ort.

In einer liebevollen Ode an das Umziehen schreibt Colette all jenen, denen der Umzug dräut, einen Silberstreif an den Horizont.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

20. Februar 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

128

Autor/Autorin

Sidonie-Gabrielle Colette

Übersetzung

Ina Kronenberger

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

französisch

Produktart

gebunden

Gewicht

192 g

Größe (L/B/H)

194/117/16 mm

ISBN

9783293006287

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Colettes Chronik ihrer Pariser Umzüge ist ein zeitloses Lied der Weisheit. « Nicolas Dutent, Marianne

»Lebendig beschreibt Colette in Vom Glück des Umziehens ihre unterschiedlichen Wohnungen: wie menschliche Wesen. « Barbara von Machui, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Glitzernd, exzentrisch, selbstbestimmt: Colette, die Grande Dame der französischen Literatur, ist bis heute halb Kultautorin, halb Mysterium geblieben. Vom Glück des Umziehens ist ein Wohnprotokoll all ihrer Lebensstationen. « Pia Reinacher, Die Weltwoche

»Colette hat in Paris elf Umzüge hinter sich gebracht, nicht alle freiwillig, aber jedes Mal mit äußerstem Enthusiasmus. Der Text verweist auf viele biografische Eckdaten, die sich auf den ersten Blick zwar nicht erschließen, aber neugierig machen auf Colettes Werk und auf ihren Lebensweg. Ganz nebenbei bietet dieses schmale Buch die Möglichkeit, auf ihren Spuren durch Paris zu wandern und die Atmosphäre der vielen Pariser Arrondissements zu erfahren. « Kathrin Spaleck, Aachener Zeitung

»In Vom Glück des Umziehens wird deutlich, welch erzählerische Kraft Colette in wenigen Worten entfalten kann. Es ist Zeit, diese herrliche Literatur neu zu entdecken. « Lübecker Nachrichten

»Lebendig beschreibt Colette in Vom Glück des Umziehens ihre unterschiedlichen Wohnungen: wie menschliche Wesen. « Barbara von Machui, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Glitzernd, exzentrisch, selbstbestimmt: Colette, die Grande Dame der französischen Literatur, ist bis heute halb Kultautorin, halb Mysterium geblieben. Vom Glück des Umziehens ist ein Wohnprotokoll all ihrer Lebensstationen. « Pia Reinacher, Die Weltwoche

»Colette hat in Paris elf Umzüge hinter sich gebracht, nicht alle freiwillig, aber jedes Mal mit äußerstem Enthusiasmus. Der Text verweist auf viele biografische Eckdaten, die sich auf den ersten Blick zwar nicht erschließen, aber neugierig machen auf Colettes Werk und auf ihren Lebensweg. Ganz nebenbei bietet dieses schmale Buch die Möglichkeit, auf ihren Spuren durch Paris zu wandern und die Atmosphäre der vielen Pariser Arrondissements zu erfahren. « Kathrin Spaleck, Aachener Zeitung

»In Vom Glück des Umziehens wird deutlich, welch erzählerische Kraft Colette in wenigen Worten entfalten kann. Es ist Zeit, diese herrliche Literatur neu zu entdecken. « Lübecker Nachrichten

Besprechung vom 18.02.2025

Besprechung vom 18.02.2025

Meine ganze Haut hat eine Seele

Siebzig Jahre nach ihrem Tod ist der Weg frei für Colette, um endlich auch in Deutschland zur Kultautorin zu werden. Es erscheinen gleich mehrere Neuübersetzungen.

Proust hat sie verehrt und ihr höchste Anerkennung gezollt: "Sie wissen doch genau, dass ich der Bewunderer bin und Sie die Bewunderte", und charmant, wie er ist, fand er ihre Romane "gewiss tausendmal besser als meine Bücher". Sein Antipode André Gide stand ihm in nichts nach und schrieb ihr, er habe "Chéri" in einem Atemzug verschlungen und bewundere ihre "Sicherheit in der Federführung, die Natürlichkeit in den Dialogen und die wundervollen Nebenfiguren".

Kultautorin ist sie leider nur in Frankreich, wo sie "notre" Colette ist, geliebt und verehrt, mit vielen akademischen Ehrungen und Preisen, mit der Ehrenlegion und einem Staatsbegräbnis bedacht und seit vierzig Jahren vierbändig im Verlagsolymp der Bibliothèque de la Pleïade vertreten. Es gibt mehr als zwanzig Verfilmungen ihrer Werke, unzählige Theateradaptationen und neben zahlreichen Dokumentationen allein vier Filme über ihr abenteuerliches Leben.

In Deutschland ist Colettes Rezeptionsgeschichte eher traurig: In meist kitschig aufgemachten und schlecht übersetzten Billigausgaben gilt sie hier als nicht ernst zu nehmende Autorin und wird von der Literaturkritik weitgehend ignoriert. Auch die Frauenbewegung hat sie nicht entdeckt, obwohl sie zu ihrer Ikone getaugt hätte, ihr siebzigster Todestag im August blieb medial unberücksichtigt, aber nun wird sich alles ändern: Denn siebzig Jahre nach dem Tod werden die Rechte an ihren Büchern frei. Der Wiener Zsolnay-Verlag bringt prompt "Claudines Elternhaus", Colettes Kindheitserinnerungen von 1922 heraus, der Unionsverlag eine neue Übersetzung von "Trois, Six, Neuf" als "Vom Glück des Umziehens", und Manesse wird Anfang April das Chef d'OEuvre "Chéri", ein psychologisches Meisterwerk, neu übersetzt herausgeben, nachdem der Input-Verlag eine alte deutsche Fassung schon am Tag nach dem Auslaufen des Copyrights publiziert hatte. Die Tatsache, dass die Doyenne französischer Klassikerübersetzungen, die vielfach ausgezeichnete Elisabeth Edl, die Übersetzung von "Claudines Elternhaus" besorgt und kommentiert hat, lässt hoffen, dass sich an der Colette-Rezeption im deutschsprachigen Raum etwas ändert, steht sie bei Edl doch in einer Reihe mit Stendhal, Flaubert, Modiano.

Als Colette diese Kindheitserinnerungen an ihr burgundisches Heimatdorf, schreibt, ist sie fast fünfzig Jahre alt und hat ein abenteuerliches Leben hinter sich: Sie wird 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye als Tochter einer freigeistig erzogenen, überaus warmherzigen Mutter und deren zweitem Ehemann, einem liebenswert-kauzigen ehemaligen Zuavenhauptmann, unter dem Namen Sidonie-Gabrielle Claudine Colette geboren und wächst als wildes Naturkind in den geliebten Wäldern der Umgebung mit ihrem "samtenen Grün" auf. Auf ihrer ersten Parisreise verliebt sie sich in den zwanzig Jahre älteren Salonlöwen Henry Gauthiers-Villars, der unter dem nom de plume "Willy" eine Schreibfabrik betreibt, in der er Ghostwriter ebenso schamlos wie erfolgreich ausbeutet. Als sie ihn heiratet, bringt er, stets klamm, auch sie dazu, für ihn zu schreiben, und veröffentlicht ihre ungemein farbenfrohen Kindheits- und Jugenderinnerungen, die Geschichten um Claudine, unter seinem Namen - mit riesigem Erfolg, bis Claudine alias Sidonie-Gabrielle ihn nicht nur im vierten Band "Claudine s'en va", sondern auch in Wirklichkeit verlässt und ein Leben als freie Künstlerin beginnt. Um die Rechte an ihren Büchern, um Anerkennung, Geld und ihren Namen wird sie lange kämpfen müssen, die Wunde "Willy" wird sich nie schließen.

Trotz ihrer schönen Katzenaugen und aller Libertinage behält sie lebenslang etwas von einer burgundischen Bäuerin, in ihrer Liebe zu Pflanzen und Tieren, ihrer Lust am Essen allemal. Welche Kraft sie dieser Verwurzelung in heimischer Landschaft verdankt, diesem Zaubergarten der Kindheit, wird in ihren Erinnerungen deutlich. Wie Proust hat sie ein phänomenales Gedächtnis für Details, Farben, Gerüche, Bewegungen und Klänge. Ihr Schreiben ist sinnlich, manchmal fast synästhetisch, so etwa, wenn sie den Gesang einer Nachtigall beschreibt, "deren Stimme im Frühling die Nächte erleuchtet".

"Toute ma peau a une âme" - meine ganze Haut hat eine Seele, sagt sie. Colette beschreibt Szenen, die sie zwischen acht und zwölf Jahren erlebt hat, wunderbare Miniaturen von gargantuesken Sonderlingen, Auftritte bemerkenswerter Hunde und Katzen, ländliche Dienstbotenhochzeiten und gegen Ende Szenen mit ihrer zwölfjährigen Tochter Bel- Gazou, ihrem einzigen Kind, das sie mit ihrem zweiten Gatten hat, dem Journalisten Henri de Jouvenel, dem "schönen Sidi", einem veritablen Baron. Als auch der sie nachhaltig betrügt, beginnt Colette eine fünfjährige Liaison mit seinem Sohn Bertrand aus erster Ehe - ein Skandal! Dieser Bertrand war es auch, der Colette dazu brachte, nach Jahrzehnten wieder nach Saint-Sauveur zu fahren, was dann zum nun von Edl übersetzten Erinnerungsbuch "La maison de Claudine" führte. Wie so häufig, auch in "Vom Glück des Umziehens", blendet sie dabei reale Fakten und Hintergründe aus und konzentriert sich ganz auf das Atmosphärische. Die Familie hatte nämlich das geliebte Haus schmachvoll verlassen müssen, als die Tochter aus erster Ehe ihr Erbe einforderte. Noch in ihrem Todesjahr 1954 hatte Colette geschrieben: "Das Boot meines Lebens war das alte Haus meiner Kindheit, in dem die Erinnerungen in allen Ecken stecken."

So lebendig wie in "Claudines Elternhaus" Flora und Fauna, beschreibt sie in "Vom Glück des Umziehens" ihre unterschiedlichen Wohnungen: wie menschliche Wesen, ohne auf die oft schmerzlichen Hintergründe, die zu den Wohnungswechseln geführt haben, auch nur einzugehen. "Wie viele Schatten liegen auf meinen Erinnerungen" ist das Äußerste, was sie zulässt. Ein Halbsatz birgt eine ganze Tragödie, eine ganze Geschichte. Zwei Weltkriege, drei Ehen, die Geburt der Tochter lassen sich nur erahnen, werden nebenbei in die Geschichte dieser zwölf Umzüge eingefügt, bis sie endlich für die letzten sechzehn Lebensjahre ihre Traumwohnung, den "Rückzugsort, der nie versiegt", im Palais Royal beziehen kann, in Nachbarschaft zu Jean Cocteau. Auch das graue Paris und die oft düsteren Wohnungen werden vor allem unter dem Aspekt von Flora und Fauna beschrieben: überall kleine Gärtchen, Rosen- und Glyzinienzweige. Wo es keine Gärten gibt, bepflanzt sie Balkone und Vorräume, möbliert lieber mit Pflanzen als mit Möbeln, bis sie endlich tagtäglich den wunderbaren Garten des Palais Royal vor sich hat.

Der kleine Verlag Ebersbach & Simon hat in den letzten Jahren fünf Bände von Colette veröffentlicht, darunter "La vagabonde" und "Die Fessel", die ihre Zeit als Variétékünstlerin und Pantomimin beschreiben, als sie nach der Trennung von "Willy" unter teils prekären Bedingungen ruhelos durchs Land tourte. Begonnen hatte diese zweite Karriere mit einem Skandalauftritt mit nackter Brust und Lesbenkuss im Moulin Rouge. Partnerin war ihre zeitweilige Gefährtin, die stets als Mann auftretende Marquise Mathilde de Morny, genannt Missy, aus französischem Hochadel. Diese Auftritte schockierten, heute sind die Fotos aus der Zeit ikonisch.

Colette ist nicht nur die erste Autorin autofiktionaler Literatur, sondern auch die erste, die weibliches Erleben in Erotik und Sexualität thematisiert hat. Sie hat dabei immer wieder Tabus gebrochen, Geschlechtergrenzen durchbrochen, sich neu inszeniert, sich alle Freiheiten genommen, auch deutlich jüngere Männer. Der Wahlspruch der Marquise de Merteuil aus den "Liaisons dangereuses" - "Née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre"(Geboren, um mein Geschlecht zu rächen und das Ihre zu beherrschen) - war auch der ihre. Sie hat die Welt der Sinne be-, eine Art erotischen Garten erschrieben. Aber auch das Gespenst des Alters und Alterns taucht immer wieder auf, die Angst vor dem Verlust der körperlichen Attraktivität, besonders eindringlich in "Chéri" und "Chéris Ende".

Colettes eigener arthrosekranker Körper gehorchte ihr im Alter nicht mehr, musste unter Stoffhüllen verborgen werden und fesselte sie an ihr lit-radeau, ihr Diwanfloß, das sie Paris nur noch aus dem Fenster sehen ließ, umsorgt vom dritten Ehemann Maurice Goudeket.

Und nun ist wohl die rechte Zeit für eine kommentierte Gesamtausgabe der Werke der "einzig großen Schriftstellerin Frankreichs" (Simone de Beauvoir), damit das "menschlichste Herz der französischen Literatur" (Marcel Proust) auch für uns deutlich hörbar schlagen kann. BARBARA VON MACHUI

Colette: "Claudines Elternhaus". Roman.

Aus dem Französischen und Nachwort von Elisabeth Edl.

Zsolnay Verlag,

Wien 2025.

176 S., geb., 24,- Euro.

Colette: "Vom Glück des Umziehens".

Aus dem Französischen und Nachwort

von Ina Kronenberger.

Unionsverlag,

Zürich 2025.

125 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.