Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

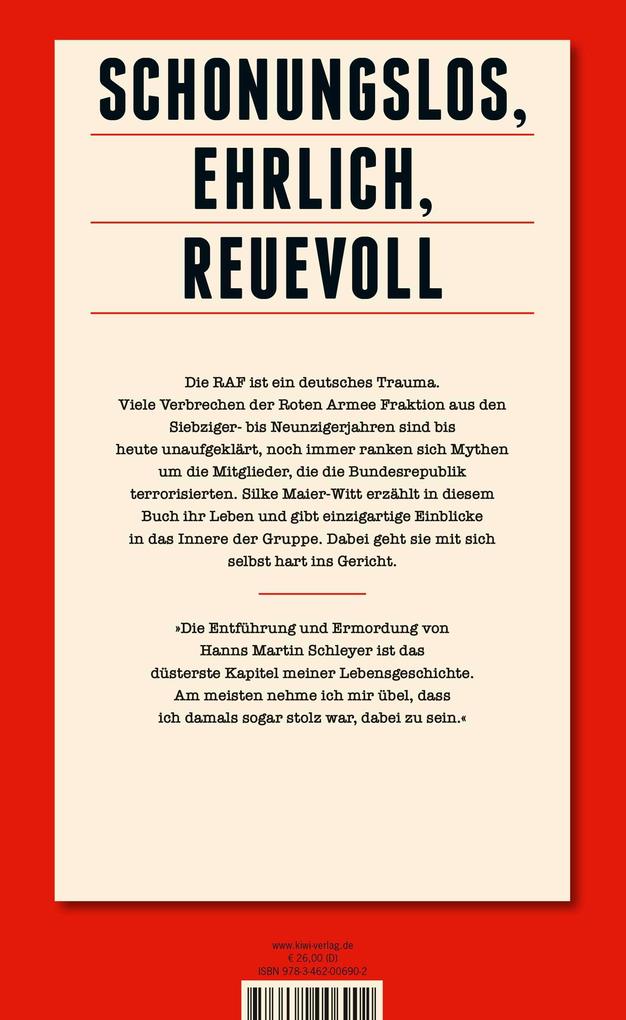

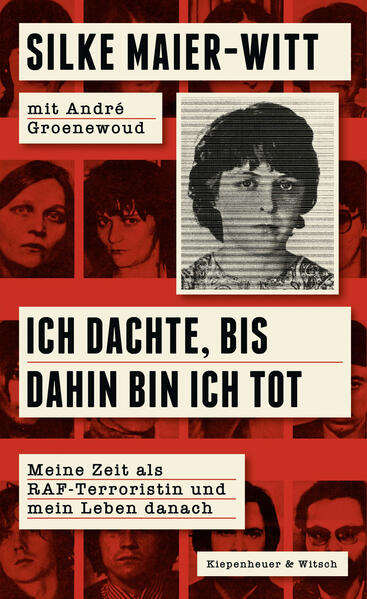

Schonungslos, ehrlich, voller Reue - die ehemalige RAF-Terroristin Silke Maier-Witt erzählt ihr Leben

Die RAF ist ein deutsches Trauma. Viele Verbrechen der Roten Armee Fraktion aus den 70er- bis 90er-Jahren sind bis heute unaufgeklärt, noch immer ranken sich Mythen um die Mitglieder, die die Bundesrepublik terrorisierten. Silke Maier-Witt gibt in diesem Buch einzigartige Einblicke in das Innere der Gruppe.

Am 7. April 1977 - dem Tag des Mordes an Siegfried Buback - schloss Silke Maier-Witt sich der RAF an und tauchte unter. Fortan war sie eine der meistgesuchten Terroristinnen der Bundesrepublik. Während des »Deutschen Herbstes« spähte sie die Fahrtstrecke von Hanns Martin Schleyer aus, leistete logistische Hilfe und gehörte dem innersten Kreis der RAF an, der in Köln den Arbeitgeberpräsidenten entführte und dessen vier Begleiter tötete. Nach einem Banküberfall der RAF, bei dem eine Unbeteiligte erschossen wurde, übte sie Kritik - und stieg aus der Terrorgruppe aus. Mithilfe der Staatssicherheit tauchte sie in der DDR unter und begann ein neues, bürgerliches Leben - das mit ihrer Verhaftung nach dem Fall der Mauer ein jähes Ende fand.

In ihrem Buch blickt Silke Maier-Witt auf ihr Leben zurück - von der Kindheit in Hamburg über ihre Zeit in der RAF, ihrem Leben mit neuer Identität in der DDR, die Haft bis hin zu ihrem Neustart als ausgebildete Friedensfachkraft. Vor allem aber ergründet sie, wie es dazu kam, dass sie sich als junge Frau der Roten Armee Fraktion anschloss, und warum sie das Töten als Mittel zum Erreichen der RAF-Ziele hinnahm.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

384

Autor/Autorin

Silke Maier-Witt

Co-Autor/Co-Autorin

André Groenewoud

Weitere Beteiligte

André Groenewoud

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

20 Abb.

Gewicht

438 g

Größe (L/B/H)

206/131/35 mm

ISBN

9783462006902

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Was den Text so besonders macht: Maier-Witt schont sich nicht, rechtfertigt ihre Taten nicht. Stattdessen versucht sie zu erklären, was kaum zu erklären ist. « André Bosse, Galore

»Es ist eine deutsche Geschichte - eingebrannt bis heute. « ZDF heute journal

»ein Buch über Schuld und Sühne, ein schmerzhaft ehrliches Buch« Joachim Maria Peter, Aachener Zeitung

»Die Autorin geht in ihrer Autobiografie schonungslos mit sich um. (. . .) Der Leser nimmt Silke Maier-Witt die Ehrlichkeit ihrer Aufarbeitung durchaus ab. « Frank Wilhelm, Nordkurier Online

»Die Bilanz, die die heute Fünfundsiebzigjährige zieht, ist illusionslos. Silke Maier-Witt schildert ihren Weg in die RAF und ihr Leben nach dem Leben als Terroristin nüchtern. « Thomas Ribi, NZZ

»Maier-Witt möchte sich nicht rechtfertigen, sondern sich so wahrhaftig wie möglich erinnern. « Martin Hubert, Deutschlandfunk Andruck

»Es ist eine deutsche Geschichte - eingebrannt bis heute. « ZDF heute journal

»ein Buch über Schuld und Sühne, ein schmerzhaft ehrliches Buch« Joachim Maria Peter, Aachener Zeitung

»Die Autorin geht in ihrer Autobiografie schonungslos mit sich um. (. . .) Der Leser nimmt Silke Maier-Witt die Ehrlichkeit ihrer Aufarbeitung durchaus ab. « Frank Wilhelm, Nordkurier Online

»Die Bilanz, die die heute Fünfundsiebzigjährige zieht, ist illusionslos. Silke Maier-Witt schildert ihren Weg in die RAF und ihr Leben nach dem Leben als Terroristin nüchtern. « Thomas Ribi, NZZ

»Maier-Witt möchte sich nicht rechtfertigen, sondern sich so wahrhaftig wie möglich erinnern. « Martin Hubert, Deutschlandfunk Andruck

Besprechung vom 01.04.2025

Besprechung vom 01.04.2025

Von den Opfern spricht sie erst spät

Die Autobiographie von Silke Maier-Witt bleibt zwiespältig: Die frühere RAF-Terroristin geht hart mit sich selbst ins Gericht. Aber die alte Verblendung schimmert immer wieder durch.

Kann man einem Menschen glauben, der als RAF-Mitglied für Entführung und Mord, einen Bombenanschlag, Bankraub, Waffenschmuggel und Beihilfe zu weiteren schweren Terrortaten verurteilt wurde? Wie weit kann man ihm glauben, wenn er versucht, vor sich selbst und der Welt Rechenschaft darüber abzulegen, wie er unter diese Verbrecher geriet, wie es zu den Straftaten kam, was der eigene Anteil daran war? Würde ein solcher Mensch nicht versuchen, trotz womöglich ehrlich empfundener Reue, ein schonendes Bild von sich zu entwerfen? Und kann man das Denken, das diese Taten rechtfertigte, wirklich restlos ablegen?

Das sind die Fragen, die die Lektüre der Autobiographie der RAF-Terroristin Silke Maier-Witt von der ersten bis zur letzten Seite begleiten. "Ich dachte, bis dahin bin ich tot", lautet ihr Titel. Er rekurriert auf das Jahr 1978. Die RAF der sogenannten zweiten Generation, die sich formiert hatte, um die "Gefangenen" der ersten Generation aus Stammheim freizupressen, hatte zu diesem Zeitpunkt Hanns Martin Schleyer entführt und ermordet, aber ihr Ziel nicht erreicht.

"Dass ich eines Tages Verantwortung übernehmen müsste, kam mir nicht in den Sinn, ich dachte, bis dahin bin ich tot", schreibt Maier-Witt im Rückblick auf die monatelangen Diskussionen nach der Tat. Vielmehr ging es um die Zukunft der RAF. Die Gruppe war vollkommen uneins über die Konsequenzen, die sie aus ihrem Scheitern ziehen sollte. "Plötzlich wurde klar, dass nur Baader, Ensslin und Raspe die Politik der R.A.F. bestimmen konnten. Unsere Daseinsberechtigung war weggebrochen", schreibt Maier-Witt.

Für sie war es ein Wendepunkt oder besser der Beginn einer lang gestreckten Wendekurve weg von der RAF. Die Gruppe reist für einige Monate in ein Palästinenser-Camp im Jemen, verübt einen Anschlag auf den amerikanischen General Alexander Haig und einen Bankraub in Zürich. Doch für Maier-Witt wachsen die Zweifel. "Alles ist nur noch eine Frage des Dürfens, des Auserwähltseins, es geht um Bestätigung und Anerkennung. (...) Wir töten nicht mehr, um politisch etwas zu bewegen, sondern um RAF zu bleiben." Im November 1979 wird Maier-Witt aus der Terrorgruppe ausgeschlossen; sie gilt nicht mehr als zuverlässig. Mit sieben anderen Aussteigern taucht sie in der DDR unter. Maier-Witt beschreibt in ihrem Buch ihren Weg bis zu diesem Punkt, ihre Kindheit und Jugend, die ersten Kontakte mit der RAF bei der "Roten Hilfe" und im Hamburger "Komitee gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD". Erklärungen für ihre spätere Wendung zum Terrorismus sucht sie vor allem in ihrer Kindheit, "Frühe Verluste" ist das Kapitel überschrieben. Die Mutter stirbt, als sie sechs Jahre alt ist. Der schweigsame und jähzornige Vater heiratet kurz darauf wieder, die Frau soll sie "Mami" nennen, die Ehe scheitert schnell. Eine neue Frau kommt, ein neues Kind, kurz darauf wird die kleine Silke wochenlang in ein Kindererholungsheim "verschickt".

Die neue Familie beschreibt sie als lieblos, voller unausgesprochener Konflikte, sich selbst als verunsichert, ohne Selbstbewusstsein. Als Jugendliche wird die Auseinandersetzung mit der SS-Vergangenheit ihres Vaters zum Schlüsselerlebnis: "Er konnte sich nicht eingestehen, dass er so viele Jahre seines Lebens für ein menschenverachtendes Regime gekämpft hatte. (...) Ich aber war mir sicher, selbst auf der richtigen Seite zu stehen, entschlossen, in Zukunft jedes Unrecht zu bekämpfen. Was für ein Irrtum!"

Es ist diese Figur, die sich fast durch die gesamte Lebensbeschreibung Maier-Witts zieht, insbesondere durch ihre Zeit in der RAF: sie selbst als verhuschte, duckmäuserische Mitläuferin, die ihre Gefühle und Zweifel unterdrückt und erst durch den Schock der Haft zu einer anderen Lebenshaltung findet, ihre Umgebung als sprach- und empathielos, selbstbezogen und ideologisch verhärtet.

Im zweiten Teil des Buches schildert Maier-Witt ihr Leben in der DDR, im Gefängnis, im Kosovo, wo sie nach ihrer Entlassung für eine Nichtregierungsorganisation Friedensdienste leistete. Dieser Teil nimmt mehr als die Hälfte der Autobiographie ein und ist gleichzeitig derjenige, über den weniger bekannt ist: Wie lebten die RAF-Aussteiger in der DDR, wie fügten sie sich ein, wie verlief die Zusammenarbeit mit der Stasi? Maier-Witt berichtet auch darüber ungeschönt. Wie sie in ihrem neuen Leben nahtlos als ideologische Musterschülerin der DDR weitermacht: "Meine politische Aufgabe: mich mehr bemühen als andere, lernen, mich voll in die Arbeit stürzen." In Marxismus-Leninismus ist sie die Beste, maßregelt Kollegen und Vorgesetzte, schreibt Wandzeitungen - als Einzige freiwillig. Wie viele Privilegien sie hat, ist ihr lange Zeit kaum klar, und es interessiert sie auch nicht. Dass sie überwacht wird, findet sie nur verständlich.

Der Moment der Selbsterkenntnis kommt mit ihrer Verhaftung, dem Prozess und ihrer insgesamt fünfjährigen Haftzeit: ",Wussten Sie, dass die erschossene Frau Jüdin war?' Ich fühle mich schuldig, daran war ich beteiligt. Mir wird deutlich, was diese Männer hier von mir hielten. (...) Die geballte Zusammenfassung aller Tatvorwürfe ist vernichtend. Mir wird bewusst, wie wahnwitzig das alles war", berichtet sie aus einem Verhör.

Immer wieder geht Maier-Witt hart mit sich ins Gericht. Sie bezeichnet sich als feige, opportunistisch, unterwürfig, um die Anerkennung der Gruppe buhlend, eine "traurige Figur". Auf ihre damalige Gefühllosigkeit blickt sie ratlos und befremdet. An einer Stelle nennt sie ihr eigenes Verhalten "zum Kotzen". Und doch: Wenn sie beschreibt, wie sie im Jemen ihre Freude am Joggen entdeckt, wie sie in der DDR über die niedrigen Preise staunt, neue Freunde findet, wie sie sich noch nach ihrer Verhaftung fragt, was sie getan haben könnte, um eine so schlechte Behandlung zu verdienen - als unbefangener Leser wartet man von Seite zu Seite auf den Moment, in dem ihr die Angehörigen ihrer Opfer einfallen.

Dieser Moment kommt, aber er kommt spät. Bis dahin vollbringt Maier-Witt in ihrer Selbstbeschreibung das Kunststück, fast durchgehend ihren damaligen und nicht ihren heutigen Blick auf die Dinge darzulegen. Für den Leser ist das quälend. Immer wieder fragt man sich: Wie kann man so kalt sein? So anmaßend? Man mag Maier-Witt glauben, dass auch sie sich das im Nachhinein gefragt hat. Doch reicht ihre Selbsterklärung aus, dass es sich um eine Mischung aus Verdrängung und Selbstverleugnung gehandelt habe? Schimmert nicht immer wieder die alte RAF-Verblendung durch - etwa wenn sie im Vorwort schreibt, die Gruppe habe das Töten von Menschen für politische Ziele "in Kauf" genommen? Denn es war viel mehr: das einzige Mittel, um ihre Ziele durchzusetzen, nicht nur ein Kollateralschaden. Und auch dieser Gedanke kommt Maier-Witt anscheinend nicht: dass hinter all ihrer Unterwürfigkeit und Schwäche ein gewaltiges Machtstreben gesteckt haben muss, wie in der ganzen Gruppe.

Diese Ambivalenz macht das Buch einerseits schwierig, andererseits interessant zu lesen, nicht zuletzt aus zeithistorischer Perspektive. Und am Ende ist es ihr hoch anzurechnen: Maier-Witt ist die einzige der bekannten RAF-Terroristen, die ihre Vergangenheit nicht nur relativiert oder gar bekräftigt, sondern als Fehler erkannt und öffentlich um Verzeihung gebeten hat. Wie weit dieser Weg gewesen sein muss, zeigt der jüngst eröffnete Prozess gegen Daniela Klette in Celle, die bisher kein Zeichen der Reue erkennen lässt. Auf sie blickt Maier-Witt heute mit demselben Unverständnis, wie es ein Mensch mit Herz und Verstand eben tut. SUSANNE KUSICKE

Silke Maier-Witt, André Groenewoud: Ich dachte, bis dahin bin ich tot. Meine Zeit als RAF-Terroristin und mein Leben danach.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025. 384 S.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 30.03.2025

Sehr empfehlenswerte und gesellschaftlich relevante Autobiografie

am 18.03.2025

Das Leben einer Terroristin

ICH DACHTE, BIS DAHIN BIN ICH TOT

Meine Zeit als RAF-Terroristin und mein Leben danach

Silke Maier-Witt

André Groenewoud

Ich war das Kind, das in jeder Bank oder Post vor dem großen Plakat der RAF-Gesuchten stand, während meine Mutter am Schalter ihre Angelegenheiten erledigte. Jedes Mal glaubte ich, gerade eine dieser Personen gerade gesehen zu haben. Doch meine Mutter tat es als Hirngespinst ab - ohne zu ahnen, dass nur 300 Meter Luftlinie entfernt von der Post am Poppenbüttler Wentzelplatz, wo wir gerade standen, eine konspirative Wohnung der RAF lag. Hamburg war damals voller Polizeikontrollen; ohne Papiere fuhren meine Eltern nie los.

Eine dieser Terroristinnen war Silke Maier-Witt. Sie gehörte zur zweiten Generation der RAF. Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Ulrike Meinhof saßen bereits in Stammheim ein - die verbliebenen RAF-Mitglieder versuchten die Inhaftierten freizupressen.

Wie gerät man in eine anarchistische Gruppe wie diese?

Silkes Kindheit war schwierig. Ihre Mutter starb früh, der Vater zeigte kaum Interesse an ihr und ihrer Schwester, schickte sie zu den Großeltern und später übernahm die Stiefmutter die Erziehung.

Trotz dieser unbeständigen Kindheit war Silke eine ausgezeichnete Schülerin. Das Gymnasium meisterte sie spielend. Als sie später erste Kontakte zur linken Szene knüpfte, brach sie ihr Medizinstudium ab. 1977, als sich ihr die Möglichkeit bot, der RAF beizutreten, beendete sie ihr Psychologiestudium, obwohl sie bereits an ihrer Diplomarbeit schrieb.

Zweieinhalb Jahre lebte sie im Untergrund, erledigte Botengänge, mietete konspirative Wohnungen in Deutschland und den Nachbarländern an und war schließlich an der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleyer beteiligt.

Als Schleyer nach der gescheiterten Flugzeugentführung der Lufthansa-Maschine Landshut von der RAF erschossen wurde, war unsere Daseinsberechtigung weggebrochen (S. 90).

Die RAF versuchte sich neu zu formieren, doch Silke Maier-Witt fühlte sich nicht mehr zugehörig und wurde von den Illegalen verstoßen.

Die DDR nahm sie auf, gab ihr eine neue Identität und half ihr, sich einzugliedern - was ihr bis zum Mauerfall auch einigermaßen gelang.

Was danach geschah und ob Silke Maier-Witt je wieder ein normales Leben führen konnte, müsst ihr selbst nachlesen.

Fazit:

Das Buch war für mich eine Achterbahnfahrt. Die RAF hat mich schon immer interessiert, doch ich konnte nie verstehen, wie man bereit sein kann, für eine Ideologie so viel Gewalt zu rechtfertigen. Nicht immer konnte mich das Buch fesseln, einige Passagen haben mich schlicht gelangweilt, dann wieder gab es Abschnitte, wo ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte. Einige seltene Male konnte ich mit Silke Maier-Witt mitfühlen, an anderen Stellen wiederum dachte ich, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen hat.

Stefan Austs Buch über die RAF habe ich damals verschlungen, und auch dieses Werk kann ich allen empfehlen, die ein Stück deutsche Geschichte aufgrund ihres Alters nicht selbst erlebt haben oder sich für die Geschichte der RAF interessieren.

3/5