Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

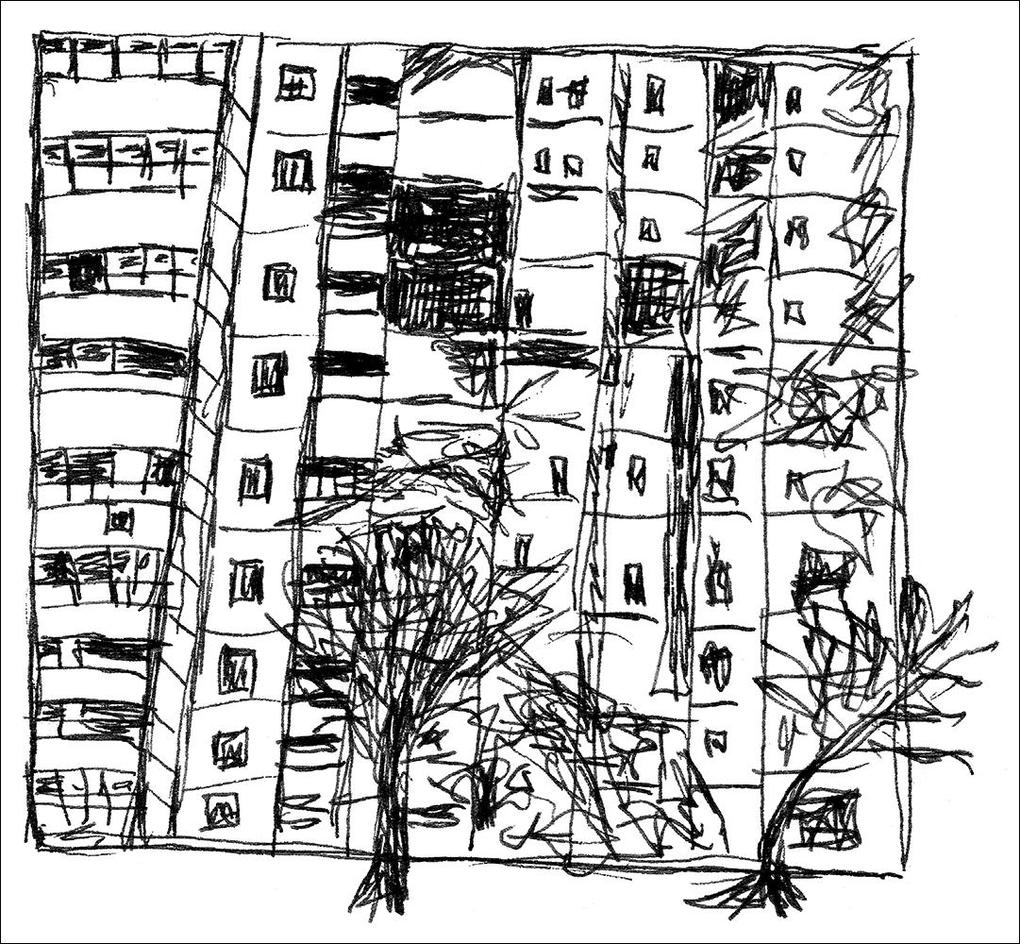

»Seit Februar fahren keine Straßenbahnen mehr«. Immer wieder gibt es Momente der Stille in der vom Krieg heimgesuchten Großstadt. Menschen treffen sich an Orten, die noch halbwegs intakt sind: auf dem Fußballplatz, in der Kirche, in einem lichtdurchfluteten Hochhausbüro. Zhadan-Leser treffen Figuren, die sie aus Mesopotamien oder Internat kennen: Leute, bei denen man nie genau wusste, was sie eigentlich tun, ob sie Musiker, arbeitslose Lehrer, Werbeleute, Automechaniker oder unabhängige Experten sind.

Jetzt sind sie mit völlig anderen Dingen befasst: nach der Bombardierung eines Wohngebiets eine alte Frau evakuieren; einen Job für jemanden finden, der als Invalide von der Front zurückgekommen ist; an der Trauerfeier für einen getöteten Kollegen teilnehmen, der eine Einheit an der Front kommandiert hat.

Jede dieser Geschichten prägt sich tief ein. Zhadan findet einen Ausdruck für die Schutzlosigkeit und die radikale Veränderung des Lebens in einer Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hat, dass überall der »große Tod« mit herumsteht, wo man sich auch trifft.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. März 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

171

Autor/Autorin

Serhij Zhadan

Übersetzung

Sabine Stöhr, Juri Durkot

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

ukrainisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

30 Abb.

Gewicht

288 g

Größe (L/B/H)

206/132/22 mm

ISBN

9783518432389

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Zhadans Geschichten lassen Bilder im Kopf entstehen . . . [Man meint zu verstehen,] was es bedeutet, im Kriegszustand zu sein« Jens Uthoff, taz. die tageszeitung

»Zhadans Geschichten zeigen, dass Freiheit und Würde nicht abstrakt sind, sondern konkret. « Joseph Wälzholz, WELT AM SONNTAG

». . . wer Serhij Zhadans Erzählungen gelesen hat, kann zumindest erahnen, wie viel es für die Menschen in der Ukraine bedeuten würde, wenn sie keine Angst mehr haben müssten. « Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»[Ein] schwermütiger Zyklus literarisch durchgeformter und sorgfältig komponierter Erzählungen, die untereinander vielfach durch Personal, Motivik und thematische Verweise verbunden sind. . . . [Trotzdem] herrscht ein lakonischer Erzählton, gelegentlich durchsprenkelt mit kaustischem Witz . . . « Sigrid Löffler, Berliner Zeitung

»Schmucklos und einfach wirken die Geschichten, karg ist ihre Sprache. Doch Rückblenden und Reflexionen sind präzis eingesetzt, kein Wort ist zu viel, die Unterhaltungen sind strikt auf den Anlass und die Gegenwart bezogen. . . . Und dann gibt es doch noch Hoffnung in diesem auf kluge und unpathetische Weise menschenfreundlichen Buch. « Jörg Plath, Neue Zürcher Zeitung

»Wer auch nur eine dieser Geschichten gelesen hat, wird sie so schnell nicht vergessen. « Der Tagesspiegel

»Mit seiner speziellen, einfühlsamen wie bilderreichen Sprache, seiner Fähigkeit, ins Innere der Menschen zu blicken, bewirkt [Serhij Zhadan] eine Intensität des Mitfühlens. « Andreas Müller, Darmstädter Echo

»Es sind ebenso fein gearbeitete wie berührende Texte, die zeigen, wie ein Schreiben über den Krieg funktionieren kann. « ORF

»Serhij Zhadans Erzählungen erreichen in ihrer Einfachheit geradezu shakespearesche Monumentalität, ersetzen einen Großteil dessen, was über den Krieg in der Ukraine geschrieben wurde. Und sie sind der Beweis, dass Kunst auch in Zeiten des Krieges möglich, ja nötig ist. « Erich Klein, Falter

»Zhadan erzählt unmittelbar, umstandslos, ist ganz dicht bei seinen Figuren und [die Leser] mit ihm. . . . Gerade weil er so unaufgeregt von Verlust, Tod und Schmerz erzählt trifft [er] mitten ins Herz. . . . Jedem sei [Keiner wird um etwas bitten] empfohlen. « NDR Kultur

»In seinen Texten erzählt Serhij Zhadan aus dem Alltag jener Menschen, die im Angesicht dieses Krieges leben. [Er] beschreibt mit unaufgeregten Worten die traurige Normalität dieser Tragödie. « ttt titel thesen temperamente

»Zhadans Geschichten zeigen, dass Freiheit und Würde nicht abstrakt sind, sondern konkret. « Joseph Wälzholz, WELT AM SONNTAG

». . . wer Serhij Zhadans Erzählungen gelesen hat, kann zumindest erahnen, wie viel es für die Menschen in der Ukraine bedeuten würde, wenn sie keine Angst mehr haben müssten. « Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»[Ein] schwermütiger Zyklus literarisch durchgeformter und sorgfältig komponierter Erzählungen, die untereinander vielfach durch Personal, Motivik und thematische Verweise verbunden sind. . . . [Trotzdem] herrscht ein lakonischer Erzählton, gelegentlich durchsprenkelt mit kaustischem Witz . . . « Sigrid Löffler, Berliner Zeitung

»Schmucklos und einfach wirken die Geschichten, karg ist ihre Sprache. Doch Rückblenden und Reflexionen sind präzis eingesetzt, kein Wort ist zu viel, die Unterhaltungen sind strikt auf den Anlass und die Gegenwart bezogen. . . . Und dann gibt es doch noch Hoffnung in diesem auf kluge und unpathetische Weise menschenfreundlichen Buch. « Jörg Plath, Neue Zürcher Zeitung

»Wer auch nur eine dieser Geschichten gelesen hat, wird sie so schnell nicht vergessen. « Der Tagesspiegel

»Mit seiner speziellen, einfühlsamen wie bilderreichen Sprache, seiner Fähigkeit, ins Innere der Menschen zu blicken, bewirkt [Serhij Zhadan] eine Intensität des Mitfühlens. « Andreas Müller, Darmstädter Echo

»Es sind ebenso fein gearbeitete wie berührende Texte, die zeigen, wie ein Schreiben über den Krieg funktionieren kann. « ORF

»Serhij Zhadans Erzählungen erreichen in ihrer Einfachheit geradezu shakespearesche Monumentalität, ersetzen einen Großteil dessen, was über den Krieg in der Ukraine geschrieben wurde. Und sie sind der Beweis, dass Kunst auch in Zeiten des Krieges möglich, ja nötig ist. « Erich Klein, Falter

»Zhadan erzählt unmittelbar, umstandslos, ist ganz dicht bei seinen Figuren und [die Leser] mit ihm. . . . Gerade weil er so unaufgeregt von Verlust, Tod und Schmerz erzählt trifft [er] mitten ins Herz. . . . Jedem sei [Keiner wird um etwas bitten] empfohlen. « NDR Kultur

»In seinen Texten erzählt Serhij Zhadan aus dem Alltag jener Menschen, die im Angesicht dieses Krieges leben. [Er] beschreibt mit unaufgeregten Worten die traurige Normalität dieser Tragödie. « ttt titel thesen temperamente

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

So fremd wie das Leben

Mit der Diskretion, die der Krieg gebietet: "Keiner wird um etwas bitten", Serhij Zhadans neuer Band mit zwölf Erzählungen.

Von Hubert Spiegel Von Hubert Spiegel

Von Hubert Spiegel

Erst ganz am Ende, in der letzten der zwölf Erzählungen, die Serhij Zhadans neues Buch versammelt, fällt der Blick auf die jüngsten Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine. Es sind Kinder, deren Schulen und Elternhäuser zerstört wurden, Kinder, die in Ruinen leben und um etwas zu essen betteln, Kinder, in denen vorgeht, was sich der Beschreibung entzieht. Denn der Krieg, der den Kindern die Kindheit raubt, hat dem Schriftsteller den Mut und die Unbefangenheit geraubt, mit der er früher in Worte fassen konnte, was sich im Innenleben anderer Menschen abspielt.

Die Träume der anderen, ihre Ängste und Schmerzen, ihr Glück und ihre Hoffnungen sind noch kostbarer geworden, als sie es immer schon waren, noch fragiler und verletzlicher. Im neuen Erzählungsband mit dem unheilvoll klingenden Titel "Keiner wird um etwas bitten" schreibt Serhij Zhadan mit Zurückhaltung und Einfühlungsvermögen über seine Figuren und mit der Kargheit und Diskretion dessen, der weiß, dass er diesen Figuren auf dem Papier schuldig ist, was die Realität ihnen verweigert: Schutz vor dem alles zersetzenden Gefühl absoluter Schutzlosigkeit.

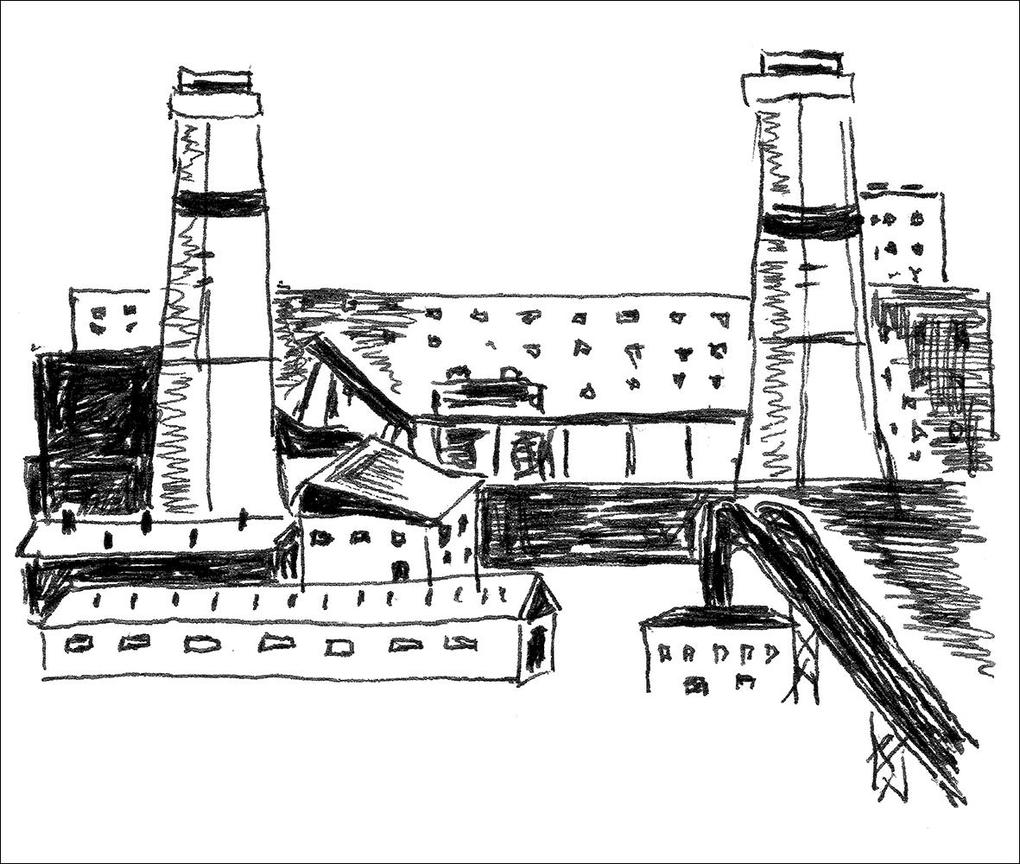

Als Zhadan vor etwas mehr als zwei Jahren den Band "Der Himmel über Charkiw" veröffentlichte, schilderte der 1974 in der Oblast Luhansk geborene Schriftsteller darin nicht nur Strategien des Überlebens, sondern brachte in knappen, oft skizzenartig wirkenden Blogbeiträgen auch Wut und Hass auf den russischen Aggressor zum Ausdruck (F.A.Z. vom 7. Oktober 2022). Die Entscheidung, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels einem Schriftsteller zuzusprechen, der vehement für den bewaffneten Widerstand seines Heimatlandes eintrat und später freiwillig der Nationalgarde seines Landes beitreten sollte, war nicht unumstritten und führte zu einer Debatte, bei der mitunter der Eindruck entstand, dass sich nicht alle an ihr Beteiligten über den Unterschied zwischen Selbstverteidigung und Kriegstreiberei im Klaren waren.

In Zhadans neuem Buch sind die "Monster" und die "Barbaren" aus Russland, von denen damals die Rede war, verbannt und unsichtbar. Aber natürlich lauern sie noch im Hintergrund, als stets präsente Bedrohung, die nie vergessen ist. Doch die Wut der Verteidiger hat sich abgenutzt. Sie noch immer aufrechtzuerhalten, würde viel Kraft kosten, die an anderen Stellen gebraucht wird.

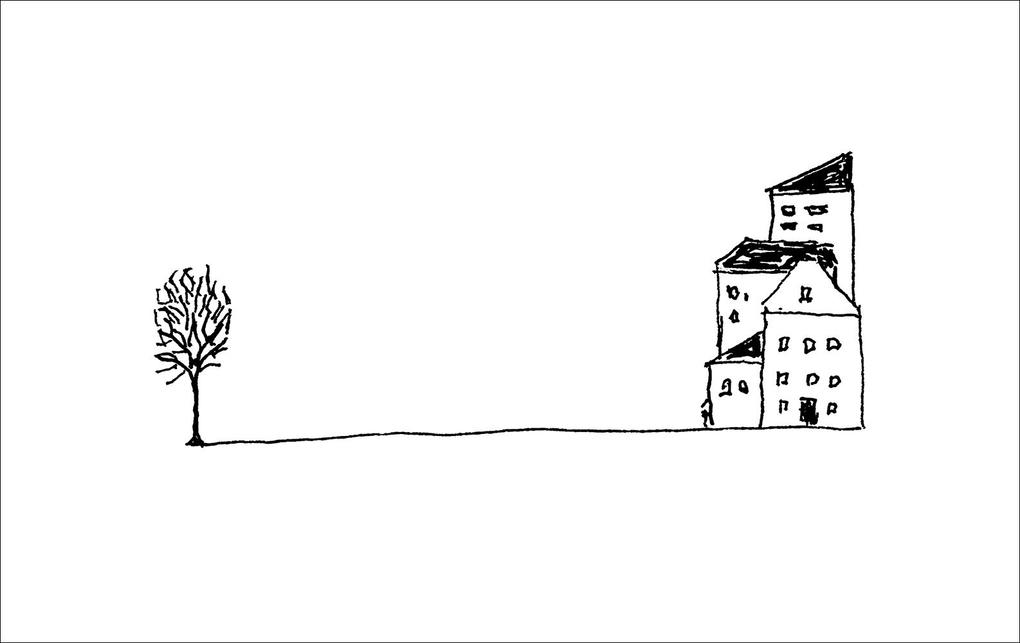

Müdigkeit ist eines der wiederkehrenden Motive des Bandes, Einsamkeit, Leere und das Gefühl der Fremdheit dem Leben vor dem Krieg und der eigenen Vergangenheit gegenüber sind weitere. Alte Verbindungen sind abgerissen, Sprachlosigkeit breitet sich aus. Halt geben neue Strukturen, die der Krieg und der Zufall hervorgebracht haben. Die Städte wirken geisterhaft und menschenleer, sie sind Kulissen eines früheren Lebens, das sich verkrochen hat oder weitergezogen ist, ohne dass jemand wüsste, wohin. Weil es auf leeren Straßen nicht viel zu beobachten gibt, gilt die Aufmerksamkeit dem Himmel und dem Spiel der Wolken. Menschenansammlungen finden nicht mehr statt, außer bei Hochzeiten oder Beerdigungen. Das eine ist fast so beklemmend wie das andere, denn die Regeln, die einmal für solche Ereignisse galten, sind außer Kraft gesetzt, sie erscheinen nun als unpassend, hohl und sinnlos.

Eine tiefsitzende Verunsicherung hat um sich gegriffen, niemand fühlt sich mehr wohl - nicht in seiner Stadt, nicht in seiner sozialen Rolle, nicht in seiner Haut. Die Sonne und der Tod erscheinen als antagonistische Kräfte, aber während die Kälte des Todes allgegenwärtig und auch spürbar ist, wenn er sich nicht zeigt, wärmt die Sonne nur denjenigen, der sie sieht.

Eine junge Witwe entdeckt auf der Beerdigung ihres Mannes dessen heimliche Geliebte, das einsamste Wesen auf dem gesamten Friedhof: "Denn sogar ihre Erinnerung wird für den Rest ihres Lebens verborgen bleiben - vor der traurigen Ehefrau dieses toten Mannes, vor seinen Freunden, die nie zu ihren Freunden geworden sind, vor dieser Frau, deren Namen sie nicht einmal kennt und auch gar nicht kennen will."

Ein junges Paar, beide sind im Kampfeinsatz, trifft sich für eine Liebesnacht in einem billigen Hotel. Aber sie kennen sich kaum, beide sind erschöpft, und beiden steht der Sinn weder nach Romantik noch nach Leidenschaft, wie sich rasch zeigt. Und so kommen sie rasch überein, das Beste aus der Situation zu machen: "Sollen wir nicht einfach schlafen? Wo wir schon mal die Möglichkeit dazu haben."

Das Personal des Bandes ist überschaubar, einige der Figuren tauchen mehrfach auf und dienen so als Bindeglied zwischen den Erzählungen, die wie klassische Short Stories beginnen: mit einem Satz, der ein prägnantes Detail nennt ("Sogar der Hund roch fremd") oder direkt das zentrale Motiv anspricht, wie in der ersten Erzählung des Bandes: "Am zweiten März, dem siebten Kriegstag, rief Kolja an und bat, eine Leiche wegzubringen." Es handelt sich um eine alte Frau, eine ehemalige Lehrerin mit großer Bibliothek, wie Artem und sein Begleiter sofort bemerken, als sie die Wohnung der Toten betreten: "Alte Bücher riechen nicht besser als alte Leute."

Unter den Habseligkeiten ist eine Fotografie. Sie zeigt die Tote, ein "Kriegskind" des Jahrgangs 1945, als Mädchen, "ganz jung und ganz arm": "Sie stand da und schaute aus der Vergangenheit in die Zukunft. In der Zukunft lag ein langes Leben, gleichmäßig gefüllt mit Gut und Böse. In der Zukunft war die ganze ungelesene Bibliothek. In der Zukunft war der Tod."

Am Ende der letzten Erzählung des Bandes betrachtet Artem wieder ein Foto. Er hat es von den Kindern gemacht, denen er etwas zu essen brachte. Auch sie sind ganz jung und ganz arm. Auch sie sehen auf dem Bild aus, als würden sie geradewegs in die Zukunft schauen. Was sie dort sehen, macht sie nicht froh. Aber es jagt ihnen auch keine Angst ein. Für einen Schlussakkord klingt das nicht gerade optimistisch, aber wer Serhij Zhadans Erzählungen gelesen hat, kann zumindest erahnen, wie viel es für die Menschen in der Ukraine bedeuten würde, wenn sie keine Angst mehr haben müssten.

Serhij Zhadan: "Keiner wird um etwas bitten". Neue Erzählungen.

Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 144 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.