Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

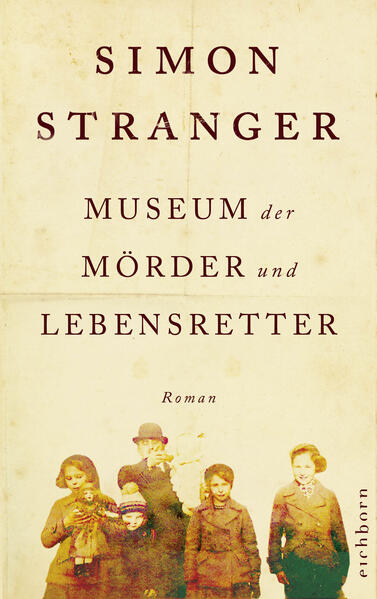

Norwegen 1942. Rakel und Jacob Feldmann wagen den mutigen Versuch, vor dem nationalsozialistischen Regime nach Schweden zu fliehen. Doch kurz vor dem Ziel werden sie von ihren eigenen Fluchthelfern ermordet. Nur wenige Wochen darauf gelingt einer anderen jüdischen Familie die Flucht; sie übersteht den Krieg im Exil. Zwei Generationen später entdeckt der Autor Simon Stranger, dass die Schicksale dieser beiden Familien eng miteinander verbunden sind - eine Erkenntnis, die auch seine eigene Familiengeschichte in ein völlig neues Licht rückt. Eindringlich schildert Stranger, wie eng Gut und Böse oft beieinanderliegen und wozu Menschen fähig sind, wenn das eigene Leben bedroht ist. Ein kluger, bewegender Roman von trauriger Aktualität.»Ein Buch wie ein Stolperstein« Frankfurter Rundschau über Vergesst unsere Namen nicht

Produktdetails

Erscheinungsdatum

28. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Aufl. 2025

Seitenanzahl

366

Autor/Autorin

Simon Stranger

Übersetzung

Thorsten Alms

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

norwegisch

Produktart

gebunden

Gewicht

520 g

Größe (L/B/H)

215/139/35 mm

ISBN

9783847902072

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Die feine Balance zwischen gründlicher Recherche und verantwortungsvoller Zuerfindung (. . .) macht die Stärke dieses Romans aus. « F. A. Z.

»Meisterhaft verbindet Stranger fiktionale Erzählungen mit historischen Ereignissen und Familiengeschichten. Eine aufwühlende Geschichte. « ARD, ttt

»Meisterhaft verbindet Stranger fiktionale Erzählungen mit historischen Ereignissen und Familiengeschichten. Eine aufwühlende Geschichte. « ARD, ttt

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

Wird etwas wahr, wenn wir nur auf unserer Behauptung beharren?

In seinem Roman "Museum der Mörder und Lebensretter" führt Simon Stranger in das Grauen des Holocaust in Norwegen.

Von Fridtjof Küchemann

Von Fridtjof Küchemann

Vom Grund eines kleinen Waldsees südöstlich von Oslo löst sich eines Nachts Ende Mai 1942 der leblose Körper einer Frau. Seit dem Herbst hat er im Schlamm gelegen, jetzt schwebt er "in einem langsamen Tanz aufwärts zum Licht". Der Leser folgt den Bewegungen der Kleidung und des Stahldrahts, mit dem Steine an der Leiche befestigt waren, um sie unter Wasser zu halten. Schließlich kommt sie an die Oberfläche.

In seinem jüngsten Roman belässt es Simon Stranger nicht dabei, zu beschreiben, wie die Leiche gefunden wurde oder wie sie überhaupt in den See gekommen ist. Das schildert der norwegische Autor auch, aber "Museum der Mörder und Lebensretter" ist kein Krimi. Es ist ein Buch, das wie Strangers 2019 unter dem deutschen Titel "Vergesst unsere Namen nicht" veröffentlichter Roman vom Holocaust in Norwegen erzählt, das Reflexion und Recherche, Einfühlung und Protokoll miteinander verknüpft und dabei an der eigenen Familiengeschichte ansetzt.

Damals ist es Simon Stranger um den jüdischen Urgroßvater seiner Ehefrau gegangen, der mit anderen Häftlingen im Oktober 1942 in einem Gefangenenlager bei Trondheim erschossen worden ist, als Vergeltung für eine Widerstandsaktion. Nach dem Krieg ist die Familie seines Sohnes, der unter der nationalsozialistischen Besatzung nach Schweden fliehen konnte und dort seine ebenfalls geflüchtete spätere Frau kennenlernte, für einige Zeit in einem Haus in Trondheim untergekommen, in dem wenige Jahre zuvor der Gestapo-Agent Henry Oliver Rinnan gefoltert und gemordet hatte.

Im "Museum der Mörder und Lebensretter" geht Simon Stranger einem weiteren irritierenden Punkt der Familiengeschichte nach: dem Umstand, dass die Großmutter seiner Frau ihre geglückte Flucht und damit ihr Leben einem der Männer verdankt, die wenige Wochen zuvor in jenem Waldsee zwei Tagesmärsche vor der schwedischen Grenze die Leichen einer Frau und eines Mannes versenkt haben, die sie erschlagen hatten.

Auch Jacob und Rakel Feldmann waren auf der Flucht, nachdem die Nationalsozialisten ihre Repressalien gegen die jüdische Bevölkerung Norwegens weiter verschärft hatten. Willkommener Anlass dafür waren Schüsse auf Polizisten bei einer Kontrolle in einem Zug Richtung Grenze. Einer der drei jungen Männer, die nach der Tat aus dem Zug gesprungen sind, war der Sohn des Paars.

Håkon Løvestad und Peder Pedersen, die beiden Fluchthelfer, die Jacob und Rakel Feldmann getötet hatten, wurden nach dem Krieg vor Gericht gestellt. Die Frage, ob es sich um einen Raubmord oder nicht umgekehrt sogar um Notwehr gehandelt habe, beschäftigte im Spätsommer 1947 das ganze Land. Ausführlich zitiert Simon Stranger aus den Prozessakten wie aus den Debatten über den Fall, die ganze Zeitungsseiten füllten. Aber er führt seine Leser auch in Peders unweit des Sees gelegenes Elternhäuschen, in dem Jacob und Rakel unversehens landen. Und feststecken. Nach den Schüssen im Zug sind die Kontrollen verschärft worden, die Lage ist unübersichtlich, die beiden, mit Kräften und Nerven am Ende, sind nicht nur Belastung für alle im Haus, sondern auch Gefahr für die gesamte Fluchthelferverbindung, sämtliche Beteiligten und deren Familien.

Wie reifte in den beiden Männern der Entschluss, das wehrlose jüdische Ehepaar umzubringen? Welche Rolle spielten das viele Geld, das die Feldmanns bei sich hatten, oder die goldene Taschenuhr, die nicht nur Håkon und Peder bei Jacob aufgefallen war? Wie stark haben sie sich die Unausweichlichkeit ihrer Lage nur eingeredet, wie die Behauptung ausgehalten, sie hätten die beiden töten müssen, um andere Leben zu retten?

Welche Wahl hat es gegeben? Und wie mit der Entscheidung weiterleben? Die Fragen schweben über Simon Strangers gesamtem Buch. Wie schwierig sie sind, zeigt der Autor auch an seinem eigenen Urgroßvater: Sigurd Wahl hatte im Krieg Propagandamaterial der Nationalsozialisten gedruckt, war danach festgenommen, vor Gericht gestellt und nach fünf Wochen Haft schließlich freigesprochen worden. Auch wenn er zugeben musste, von den Nationalsozialisten nicht zur Zusammenarbeit gezwungen worden zu sein: Zur Verurteilung wegen Landesverrats reichten die Beweise nicht.

In seinem Roman "Vergesst unsere Namen nicht" - auf Norwegisch "Leksikon om lys og mørke", Lexikon über Licht und Dunkelheit - hatte Simon Stranger die Kapitel dem Alphabet nach geordnet. Im "Museum der Mörder und Lebensretter" sind es zwölf Säle eines Museums, in denen in Versalien gesetzte Vitrinenbeschriftungen die Überschriften oder Eingangswörter einzelner Absätze bilden. Dieser Einfall erlaubt es dem Erzähler, immer wieder neu anzusetzen, aus den Erzählebenen im Krieg in die der Nachkriegszeit, weiter in die seiner Recherchen und der eigenen Überlegungen zu wechseln und wieder zurück. Die feine Balance zwischen gründlicher Recherche und verantwortungsvoller Zuerfindung, der suggestiven Kraft des Erzählens immer wieder Einhalt gebietend, macht die Stärke dieses Romans aus, in dem Simon Stranger mit großer Ruhe und Eindringlichkeit Wahrheit und Widersprüchlichkeit ebenfalls in langsamem Tanz aufwärts zum Licht führt.

Manche der Objekte - wie der Umschlag mit dem Draht, mit dem die Leichen von Jacob und Rakel Feldmann gefesselt worden waren, um sie mit Steinen beschweren und versenken zu können - finden sich tatsächlich in norwegischen Archiven. Andere - Münzen, Busfahrkarten, ein Nachttopf - sind so alltäglich, dass ihr Gewicht erst durch die einordnende Erzählung kommt. Zugleich lenken sie den Blick des Lesers. Und sie zeigen, dass die Geschichte, die Simon Stranger rekonstruiert und erzählerisch komplettiert, ihren Boden in der Welt und dem Leben gewöhnlicher Menschen findet. So ungewöhnlich sie auch ist.

Simon Stranger: "Museum der Mörder und Lebensretter". Roman.

Aus dem Norwegischen von Thorsten Alms. Eichborn Verlag, Köln 2025. 368 S., geb., 22,- Euro. Erscheint am 28. März.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.