Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

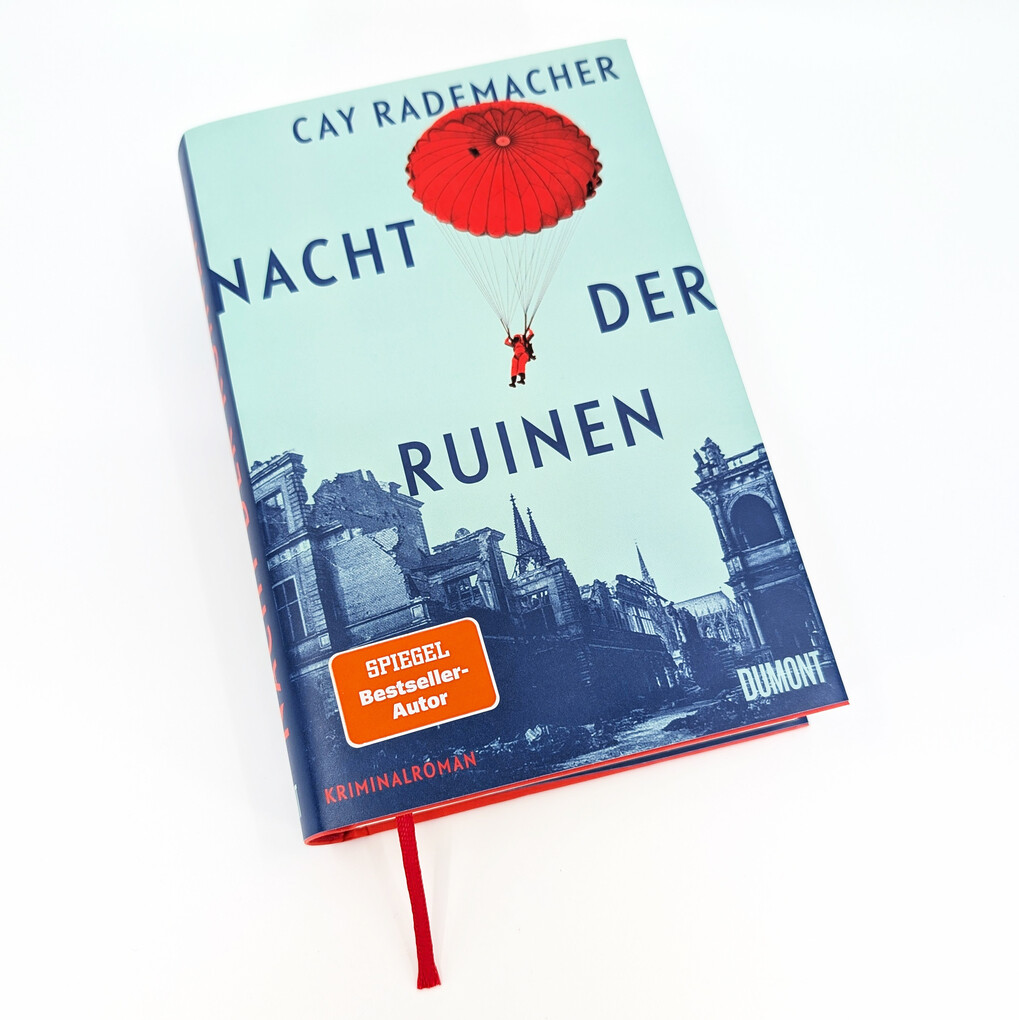

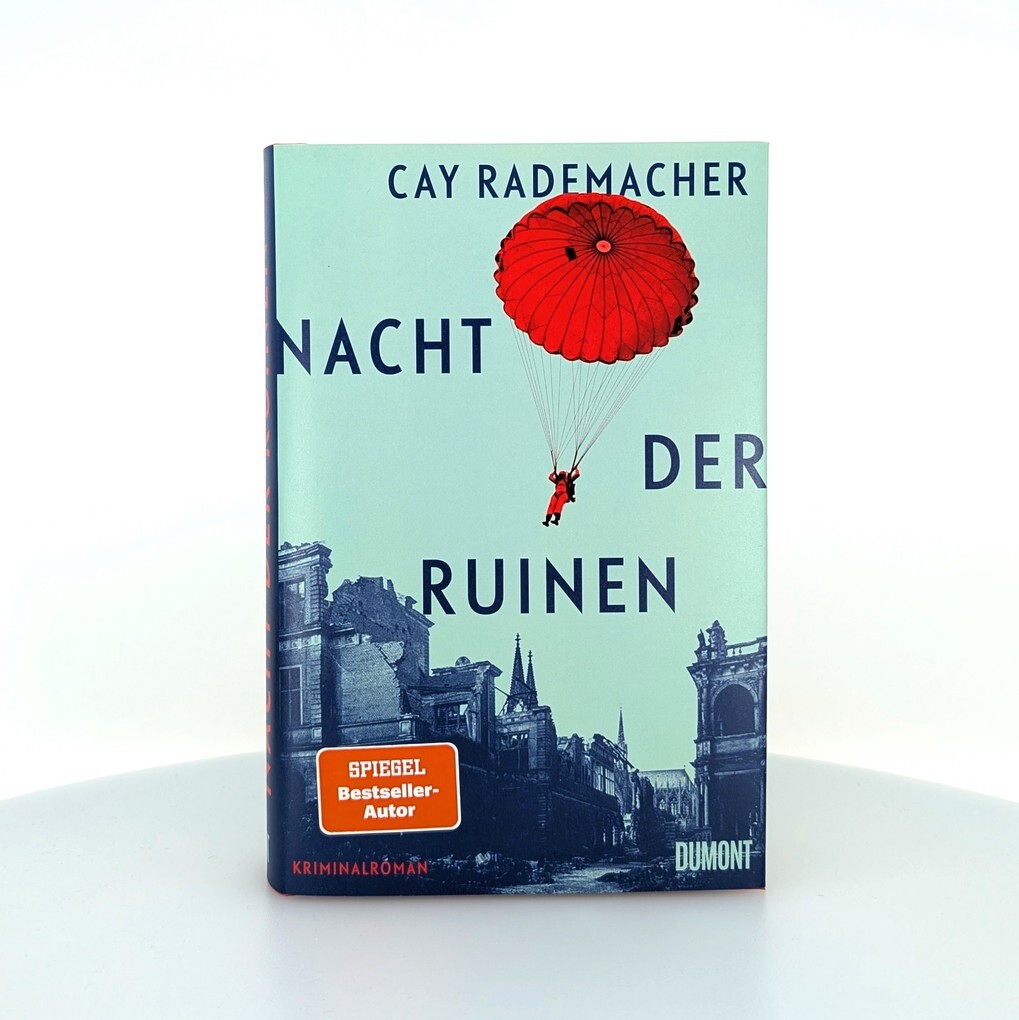

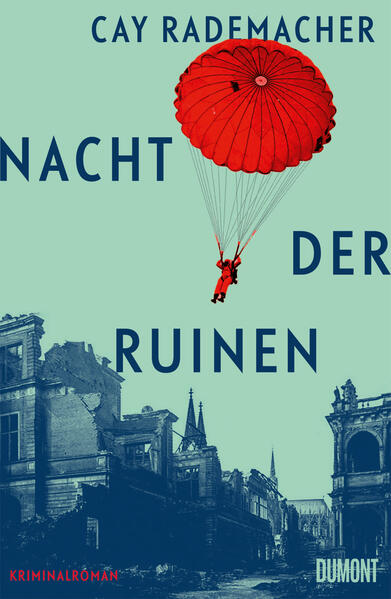

März 1945: Amerikanische Verbände haben Köln erreicht. Trotz der Durchhalteparolen aus Berlin ist der Widerstand gering, die Stadt wie ausgestorben. Kaum mehr 20. 000 Menschen leben in den Trümmern. Doch die Amerikaner erobern nur einen Teil der zerstörten Metropole, denn der Rhein bildet wochenlang die Front. Unlängst wurde die Domstadt noch einmal schwer bombardiert. Ein abgeschossener Pilot stürzte dabei mit seinem Fallschirm mitten hinein ins Chaos - und wurde Opfer eines feigen Lynchmords. Nun soll der junge amerikanische Soldat Joe Salmon, eigentlich Joseph Salomon, ein Kölner Jude, der nach der »Reichskristallnacht« mit knapper Not in die USA emigrieren konnte, den Fall klären. Joe sucht den Mörder oder die Mörderin - tatsächlich aber sucht er insgeheim noch zwei andere Menschen, die er einst in der Heimat zurücklassen musste: Jakub und Hilda, seinen besten Freund und die Frau, in die er hoffnungslos verliebt war. Auf verschlungenen Pfaden nähert Joe sich der Lösung des Falls und der eigenen Vergangenheit und begegnet dabei historischen Persönlichkeiten, die im März 1945 in Köln gelebt und gewirkt haben: George Orwell, Konrad Adenauer, Hans Habe, Irmgard Keun.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

11. Februar 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

428

Autor/Autorin

Cay Rademacher

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen,

Gewicht

604 g

Größe (L/B/H)

210/143/38 mm

ISBN

9783755800347

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Rademachers Schilderungen des zerstörten Kölns haben eine beklemmende Dichte, sie sind topographisch genau, düster anschaulich, ohne fragwürdige Lyrizismen. «

Peter Körte, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

»Cay Rademacher hat einen überaus spannenden, klug konstruierten und sehr gründlich recherchierten historischen Roman geschrieben. «

Peter Meisenberg, WDR WESTART LESEN

»Rademacher [versteht] es, die Konflikte seiner Figuren für den Leser spürbar zu machen. «

Carsten Tergast, BÜCHER MAGAZIN

»Das ist nicht nur ein Krimi, sondern ein sorgfältig recherchierter historischer Roman. «

Annemarie Berg, WESTFÄLISCHER ANZEIGER

»Wirkungsvoll kontrastiert Rademacher Joes Erinnerungen an eine sommerlich helle, pulsierende Stadt mit der Gegenwart von 1945. «

Susanne Schramm, KÖLNISCHE RUNDSCHAU

»Cay Rademachers historischer Köln-Krimi ist hervorragend recherchiert und höchst spannend geschrieben. «

Stephan Eppinger, WESTDEUTSCHE ZEITUNG ONLINE

»[Ein] grandiose[r] historische[r] Krimi«

Susanne Schramm, NEUE RUHR ZEITUNG

»Cay Rademacher gelingt ein sehr spannender historischer Kriminalroman«

Martin Meyer, WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG

»Der Autor Cay Rademacher verwandelt in Nacht der Ruinen Zeitgeschichte in einen packenden Krimiroman«

Karolina Benedyk, BREMER NACHRICHTEN

»[Ein] exzellente[r] Krimi«

GENERAL-ANZEIGER

Peter Körte, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

»Cay Rademacher hat einen überaus spannenden, klug konstruierten und sehr gründlich recherchierten historischen Roman geschrieben. «

Peter Meisenberg, WDR WESTART LESEN

»Rademacher [versteht] es, die Konflikte seiner Figuren für den Leser spürbar zu machen. «

Carsten Tergast, BÜCHER MAGAZIN

»Das ist nicht nur ein Krimi, sondern ein sorgfältig recherchierter historischer Roman. «

Annemarie Berg, WESTFÄLISCHER ANZEIGER

»Wirkungsvoll kontrastiert Rademacher Joes Erinnerungen an eine sommerlich helle, pulsierende Stadt mit der Gegenwart von 1945. «

Susanne Schramm, KÖLNISCHE RUNDSCHAU

»Cay Rademachers historischer Köln-Krimi ist hervorragend recherchiert und höchst spannend geschrieben. «

Stephan Eppinger, WESTDEUTSCHE ZEITUNG ONLINE

»[Ein] grandiose[r] historische[r] Krimi«

Susanne Schramm, NEUE RUHR ZEITUNG

»Cay Rademacher gelingt ein sehr spannender historischer Kriminalroman«

Martin Meyer, WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG

»Der Autor Cay Rademacher verwandelt in Nacht der Ruinen Zeitgeschichte in einen packenden Krimiroman«

Karolina Benedyk, BREMER NACHRICHTEN

»[Ein] exzellente[r] Krimi«

GENERAL-ANZEIGER

Besprechung vom 07.04.2025

Besprechung vom 07.04.2025

Berlin, gar nicht hip

Krimis in Kürze: Streeck, Rademacher und Groschupf

Thrill hat Hendrik Streeck jenseits der akademischen Arena bislang allenfalls auf Pressekonferenzen in den Zeiten der Corona-Pandemie erzeugt. Nun aber treibt es den neben Christian Drosten bekanntesten deutschen Virologen, der auf dem Ticket der CDU im Februar auch in den Bundestag eingezogen ist, in ein Feld, auf dem Inzidenzen und reproduzierbare Testreihen nicht viel besagen. Romane entstehen halt nicht aus Laborversuchen. "Das Institut" (Piper, 432 S., br., 18,- Euro) spielt in Boston. Eine Virologin begeht Suizid. Ein Polizist ermittelt. Ein Virus wurde manipuliert. Eine chinesische Firma mischt mit.

Niemand sollte jetzt an Michael Crichton denken. Streeck erzählt redundant, mit einer sinnlosen Detailversessenheit, die offenbar kein Lektorat bremsen konnte. Die Sprache ist ungelenk, die Dialoge würden Teilnehmer einer Realityshow ablehnen vorzutragen. Spannend ist an dieser Simulation eines Thrillers allein, was den Verlag bewogen hat, daraus ein Buch zu machen.

Wo die Serie um Gereon Rath aufhörte, beginnt der Roman von Cay Rademacher: 1938, in Raths Heimatstadt Köln, auf den Rheinterrassen. Zwei jüdische Gymnasiasten und ihre "arische" Freundin Hilda trotzen den Umständen. "Nacht der Ruinen" (Dumont, 432 S., geb., 24,- Euro) springt aus dem Prolog in den März 1945, an Bord eines US-Bombers, einer "Fliegenden Festung", beim Angriff auf Köln. Der Pilot wird abgeschossen, landet in einer ausgebombten Kirche, wird gelyncht. In diesen Tagen kehrt auch Leutnant Joe Salmon, der Joseph Salomon war und mit seinen Eltern den Nazis entkam, in seine Heimat zurück. Seine offizielle Mission: den Mörder des Piloten zu finden. Seine persönliche Mission: herauszufinden, was aus Jakub und Hilda wurde, den Freunden aus dem Sommer 1938.

Rademachers Schilderungen des zerstörten Kölns haben eine beklemmende Dichte, sie sind topographisch genau, düster anschaulich, ohne fragwürdige Lyrizismen. Wir begegnen in der Trümmerlandschaft alten Nazis, Mitläufern, Entwurzelten und solchen, die wie Fettaugen immer oben schwimmen, aber auch dem Kriegsreporter George Orwell, der Schriftstellerin Irmgard Keun oder Konrad Adenauer. Die Erzählung integriert sie nahtlos in Joes Suche, schlägt zum Ende hin einen melodramatischen Bogen, der an Joseph Kanons "The Good German" erinnert, und gewinnt einem literarisch ziemlich abgegrasten historischen Moment noch neue Facetten ab. Auf mindestens die Hälfte der in die Dialoge eingestreuten "dammit" hätte man gut verzichten können.

Das Berlin von heute, wo es hart, schmuddelig und so gar nicht hip ist; randständige, übersehene Parallelwelten, Milieus für schwierige polizeiliche Ermittlungen - das ist seit "Berlin Prepper" (2019) das Terrain, das Johannes Groschupf immer wieder literarisch zu erschließen versucht. Seine Bücher sind ebenso sehr Kriminalromane, wie sie Elemente einer Gegenwartsdiagnose enthalten. Das gilt auch für "Skin City" (Suhrkamp, 234 S., br., 17,- Euro), in dem es ein Wiedersehen gibt mit Romina Winter, der Polizistin aus einer Roma-Familie, die vor Jahren aus einem rumänischen Dorf nach Neukölln gekommen ist - in Berlin weiß jeder, wer in der Harzer Straße wohnt.

Die Wege der im Zwiespalt mit Herkunft und Beruf lebenden Romina kreuzen sich mit georgischen Profidieben, die Dahlem und Lichterfelde heimsuchen, und mit einem Typen namens Jacques, einem gelernten Ossi, der als Finanzberater wegen krummer Geschäfte in den Knast musste und jetzt als charmanter und unterschwellig gewaltbereiter Kunstberater reüssieren will.

Johannes Groschupf, der als Reisejournalist begonnen hat, versteht es, die verschiedenen Szenerien knapp und pointiert anschaulich werden lassen: eine Laubenkolonie in Birkenhöhe, eine Auktion bei Grisebach, eine Party im Adlon. Er erklärt nicht, er skizziert mit knappen, kräftigen Strichen. Und entwirft Figuren, die nicht ferngesteuert wie das gängige Krimipersonal agieren. Sie tun nicht, was der DIN-Krimiplot vorschreibt, sie sind impulsiv, unberechenbar und treiben damit die Handlung ständig in eine unerwartete Richtung. Und man sieht hier wieder einmal, dass sich auf nur 250 Seiten sehr viel mehr erzählen lässt als in dem langatmigen 400-Seiten-Standardformat - wenn man die Ökonomie des Erzählens beherrscht. PETER KÖRTE

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 13.04.2025

Ein fabelhaft recherchierter Krimi!

**** Worum geht es? & Mein Eindruck ****

Dieses Buch macht von Anfang an alles richtig: Bildgewaltig erzählt es von der Liebe und Zerstörung Kölns, der Besatzung und einer schwierigen Ermittlung. Es integriert Fakten, ohne zu trocken zu werden, stellt interessante Persönlichkeiten vor und lässt Fiktion real erscheinen. Die Bilder, die hier gezeichnet werden, gehen wahrhaftig unter die Haut. Das Buch hat mich regelrecht süchtig gemacht. Ich wollte immer mehr erfahren, tiefer eintauchen und noch die kleinsten Details entdecken. Wir verfolgen die Ermittlung nach dem Schuldigen am Tod des Piloten Rohrer im Detail und sehen dabei Joe als Ermittler durch die Trümmer und wundersamen Bauwerke der Stadt ziehen. Im Herzen auf der Suche nach seinen Liebsten. Armut und Mut halten sich hier die Waage, und so begegnet man interessanten Personen und Stereotypen der Zeit. Das Buch lädt dazu ein, mehr über die Epoche erfahren zu wollen, sprachlich ist es dabei ein Hochgenuss. Hier werden Wahrheiten und Bilder ans Tageslicht gebracht, die ansonsten in der Belletristik zumeist ausgespart bleiben. Vor allem die Zerstörung Kölns und die Auswirkungen konnte ich so noch nicht finden. Die Komplexität, Schwierigkeiten und Wendungen im Fall konnten mich gänzlich überzeugen.

**** Empfehlung? ****

Dieses Buch bringt alles mit, um Literatur zu genießen, einen spannenden Krimi zu verfolgen und ein fundiertes, bildreiches historisches Setting mit Herz zu erleben. Eine ganz besondere Empfehlung gibt es von mir für dieses Ausnahmewerk!

am 29.03.2025

Fesselnder Kriminalroman

Cay Rademacher entführt die Leser erneut in das zerstörte Hamburg der Nachkriegszeit und verwebt gekonnt historische Atmosphäre mit spannender Kriminalistik. Mit akribischer Detailgenauigkeit fängt er das Leben in den Trümmern ein und lässt seinen Ermittler, Oberinspektor Frank Stave, durch ein Labyrinth aus Not, Schwarzmarktgeschäften und politischen Spannungen navigieren.

Besonders beeindruckend ist die dichte Atmosphäre, die Rademacher erschafft. Der Hunger, die Kälte und die ständige Angst der Menschen werden spürbar, ohne dass er sich in ausschweifenden Beschreibungen verliert. Stattdessen gelingt es ihm, durch präzise Sprache und gut recherchierte Details ein lebendiges Bild der Nachkriegsjahre zu zeichnen.

Die Figur des Frank Stave ist erneut vielschichtig gezeichnet. Er ist kein makelloser Held, sondern ein Mann mit Vergangenheit, Zweifeln und moralischen Dilemmata. Gerade diese Ambivalenz macht ihn zu einer glaubwürdigen und faszinierenden Figur. Auch die Nebencharaktere sind sorgfältig ausgearbeitet und spiegeln die gesellschaftlichen Umbrüche jener Zeit wider.

Die Handlung entwickelt sich in einem angenehmen Tempo, wobei Rademacher geschickt historische Begebenheiten in die Kriminalgeschichte einfließen lässt. Die Spannung bleibt bis zum Schluss erhalten, und die Auflösung ist logisch sowie zufriedenstellend.

Insgesamt ist Nacht der Ruinen nicht nur ein fesselnder Kriminalroman, sondern auch ein historisch präzises Zeitdokument. Wer atmosphärisch dichte, kluge Krimis mit geschichtlichem Hintergrund schätzt, wird an diesem Buch große Freude haben.