Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

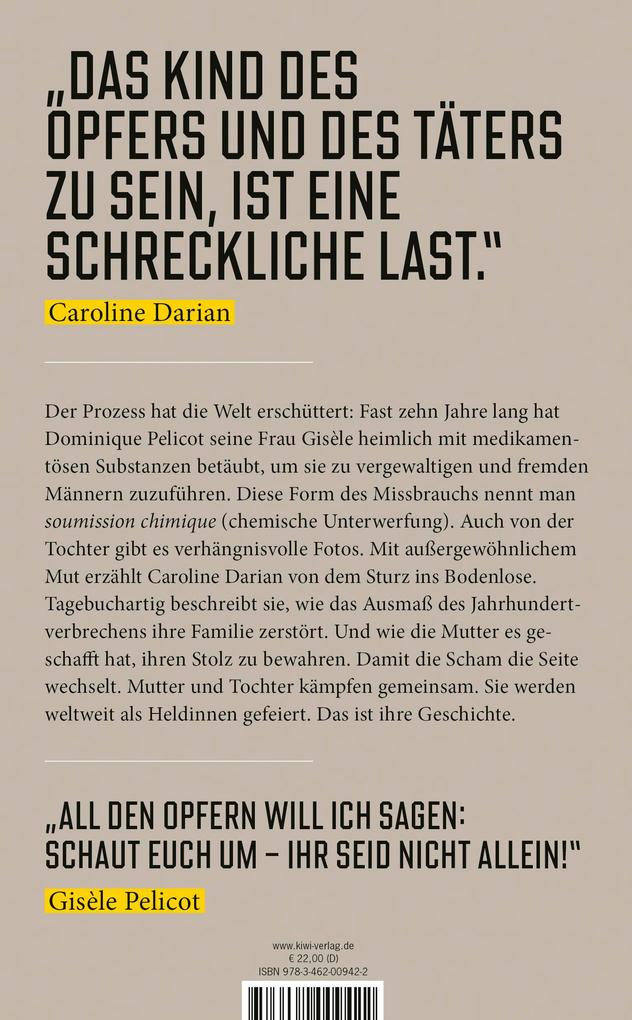

Die Scham muss die Seite wechseln

Ein Prozess, der die Welt erschüttert. Eine Mutter, die als Ikone gefeiert wird. Ein Vater, den man als Monster bezeichnet. Eine Tochter, die ums Überleben kämpft. Weil sie Teil eines Verbrechens ist, in dem ihre Eltern Opfer und Täter sind. Das ist ihre Geschichte.

Caroline Darian, Tochter von Gisèle und Dominique Pelicot, erhält am 2. November 2020 einen Anruf von ihrer Mutter. Ihr Vater wurde verhaftet. Fast zehn Jahre lang hat Pelicot seine Frau heimlich mit medikamentösen Substanzen betäubt, um sie im bewusstlosen Zustand zu vergewaltigen und knapp 70 fremden Männern zuzuführen. Auch von Caroline gibt es verhängnisvolle Fotos. Sie kann sich ebenso wenig erinnern wie ihre Mutter an die unzähligen Vergewaltigungen.

Mit außergewöhnlichem Mut erzählt Caroline Darian von dem Sturz ins Bodenlose. Tagebuchartig beschreibt sie, wie das Ausmaß des Jahrhundertverbrechens ihre Familie zerstört. Wie sie ihre Mutter beschützen will und zugleich mit Angstzuständen kämpft. Wie aus dem geliebten Vater ein brutaler Vergewaltiger wurde. Wie sie ihrem Sohn erklärt, dass er keinen Großvater mehr hat. Caroline versucht zu begreifen, wie es zum Unvorstellbaren kommen konnte.

Dieses Buch ist eine Liebeserklärung der Tochter an die Mutter, die es geschafft hat, ihren Stolz und ihre Lebenskraft in den widrigsten Momenten zu bewahren. Damit die Schande sich gegen die Täter richtet, damit die Gesetzeslage sich ändert. Mutter und Tochter haben das private Trauma in einen gemeinsamen Kampf verwandelt. Sie werden weltweit als Heldinnen gefeiert.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. Januar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

224

Autor/Autorin

Caroline Darian

Übersetzung

Michaela Meßner, Grit Weirauch

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

französisch

Produktart

gebunden

Gewicht

306 g

Größe (L/B/H)

206/127/24 mm

ISBN

9783462009422

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Der Wille, das Unerträgliche zu überleben, spricht aus jedem von Darians Sätzen. (. . .) Es ist bewundernswert, mit welcher Klarheit sie die Dinge einordnet, zu einer Zeit, als sie noch mitten im Strudel der Ereignisse war. « Stefanie Panzenböck, Falter

»Mit bewundernswerten Mut schildert [Gisèle Pelicots] Tochter Caroline tagebuchartig den Horror, der die Familie zerstörte. « Hörzu

»Stark, kämpferisch, aufklärend! « Silvi Feist, Emotion

»Der Fall Pelicot zeigt einmal mehr: Erschreckend viele Männer wollen sich nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Die Scham kann erst die Seite wechseln, wenn sie wirklich dazu bereit sind. « Silvia Süess, WOZ Die Wochenzeitung

»Beide Frauen sind aus der Opferrolle getreten und zu Akteurinnen geworden; beide auf ihre jeweils beeindruckend mutige Weise. « Birgit Holzer, Neue Osnabrücker Zeitung

»Die Stärke von Darians Aufzeichnungen besteht vorrangig darin, die enorme Belastung und die schwer aushaltbaren Gefühle aufzuzeigen, wenn der Täter aus dem engsten familiären und sozialen Umfeld kommt. « Beate Hausbichler, Der Standard online

»Caroline Darian hat ein schmerzhaftes Buch geschrieben und einen Aufruf zum entschlossenen Hinsehen und Handeln. « Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur Studio 9

»[Caroline Darian] schreibt mitten aus dem Erdbeben heraus, das über ihre Familie hereingebrochen ist. « Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur Studio 9

»Es ist Caroline Darians großes Verdienst, dass sie offen und schonungslos schildert, welche Schneise der Verwüstung ein solches Verbrechen hinterlässt. « Anne Burgmer, Kölner Stadt-Anzeiger

»Sie schreibt sich ins Leben zurück (. . . .) Das Buch beschreibt die unfassbaren Taten des Vaters und seiner Freunde, weist aber auch einen Weg nach vorne. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung

»An vielen Stellen stockt einem der Atem. « Marlen Hobrack, Welt Online

»Ein berührender Einblick ins Innerste der Tragödie« Bunte

»Schonungslos offen, in kurzen, nüchternen Sätzen beschreibt sie, wie sie den Boden unter den Füßen verliert. « Julia Borutta, NDR Info

»Auf den Seiten entblößt sie ihre Gefühlswelt, hält vor nichts zurück, analysiert die eigene Familie, schwankt zwischen Trauer, Ekel und Wut, auch Sorge um den Vater findet vereinzelt Platz, und besonders Liebe zu ihrem Sohn, dem sie ein gutes Vorbild sein möchte. « taz Online

»Darian erzählt Tag für Tag direkt aus dem Sturm heraus, und so ist das Buch nie nur eine Sache allein. Es ist eine Abrechnung, ein Blankziehen, eine Reinigung, ein Aufruf zum Kampf. « Ronja Beck, Republik. ch

»Caroline Darians Buch führt vor Augen, wie sehr ein solches Verbrechen das ganze System Familie zerstören kann. « Sarah Murrenhoff, rbb radiodrei

» Und ich werde dich nie wieder Papa nennen ist kein gewöhnliches Buch es ist eine eindringliche Mahnung an uns alle, aufmerksam hinzusehen, den Stimmen der Opfer zuzuhören und aktiv für deren Rechte einzutreten. « Yvonne Dewerne, Esquire

». . . ein Zeugnis der Fassungslosigkeit über das Ungeheuerliche, das sich in dieser scheinbar so normalen Familie zugetragen hat. « Chantal Louis, Emma online

»Schnörkellos und in ständigem Ringen um Ausdruck für das Unfassbare erzählt [Caroline Darian] aus ihrer Sicht. « Anne-Catherine Simon, Die Presse online

»Die Lektüre des Buches zeigt, dass die Geschlossenheit, mit der Gisèle Pelicot und ihre Kinder vor Gericht dem Ehemann und Vater begegnet sind, eine hart erkämpfte Einigkeit gewesen ist, die widersprüchliche Gefühle aushalten musste. « Melanie Mühl, FAZ

»Schonungslos klar . . . Empathie statt Heldenepos« Marlene Knobloch, Die Zeit

»Caroline Darian kommt ganz ohne hilflose Metaphern für das Trauma aus. « Nora Zukker, Tages-Anzeiger, Schweiz

»Die Scham mag die Seiten gewechselt haben. Der Schmerz aber bleibt für immer da, wo er ist. « Nicole Althaus, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag

»Ihr Buch ist voller Kampfeswillen, den sie in den vergangenen Jahren auf ihre Mutter übertragen hat womöglich hilft das ihr und ihren Angehörigen, den Horror der vergangenen Jahre produktiv zu verdrängen. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

»Mit bewundernswerten Mut schildert [Gisèle Pelicots] Tochter Caroline tagebuchartig den Horror, der die Familie zerstörte. « Hörzu

»Stark, kämpferisch, aufklärend! « Silvi Feist, Emotion

»Der Fall Pelicot zeigt einmal mehr: Erschreckend viele Männer wollen sich nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Die Scham kann erst die Seite wechseln, wenn sie wirklich dazu bereit sind. « Silvia Süess, WOZ Die Wochenzeitung

»Beide Frauen sind aus der Opferrolle getreten und zu Akteurinnen geworden; beide auf ihre jeweils beeindruckend mutige Weise. « Birgit Holzer, Neue Osnabrücker Zeitung

»Die Stärke von Darians Aufzeichnungen besteht vorrangig darin, die enorme Belastung und die schwer aushaltbaren Gefühle aufzuzeigen, wenn der Täter aus dem engsten familiären und sozialen Umfeld kommt. « Beate Hausbichler, Der Standard online

»Caroline Darian hat ein schmerzhaftes Buch geschrieben und einen Aufruf zum entschlossenen Hinsehen und Handeln. « Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur Studio 9

»[Caroline Darian] schreibt mitten aus dem Erdbeben heraus, das über ihre Familie hereingebrochen ist. « Susanne Billig, Deutschlandfunk Kultur Studio 9

»Es ist Caroline Darians großes Verdienst, dass sie offen und schonungslos schildert, welche Schneise der Verwüstung ein solches Verbrechen hinterlässt. « Anne Burgmer, Kölner Stadt-Anzeiger

»Sie schreibt sich ins Leben zurück (. . . .) Das Buch beschreibt die unfassbaren Taten des Vaters und seiner Freunde, weist aber auch einen Weg nach vorne. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung

»An vielen Stellen stockt einem der Atem. « Marlen Hobrack, Welt Online

»Ein berührender Einblick ins Innerste der Tragödie« Bunte

»Schonungslos offen, in kurzen, nüchternen Sätzen beschreibt sie, wie sie den Boden unter den Füßen verliert. « Julia Borutta, NDR Info

»Auf den Seiten entblößt sie ihre Gefühlswelt, hält vor nichts zurück, analysiert die eigene Familie, schwankt zwischen Trauer, Ekel und Wut, auch Sorge um den Vater findet vereinzelt Platz, und besonders Liebe zu ihrem Sohn, dem sie ein gutes Vorbild sein möchte. « taz Online

»Darian erzählt Tag für Tag direkt aus dem Sturm heraus, und so ist das Buch nie nur eine Sache allein. Es ist eine Abrechnung, ein Blankziehen, eine Reinigung, ein Aufruf zum Kampf. « Ronja Beck, Republik. ch

»Caroline Darians Buch führt vor Augen, wie sehr ein solches Verbrechen das ganze System Familie zerstören kann. « Sarah Murrenhoff, rbb radiodrei

» Und ich werde dich nie wieder Papa nennen ist kein gewöhnliches Buch es ist eine eindringliche Mahnung an uns alle, aufmerksam hinzusehen, den Stimmen der Opfer zuzuhören und aktiv für deren Rechte einzutreten. « Yvonne Dewerne, Esquire

». . . ein Zeugnis der Fassungslosigkeit über das Ungeheuerliche, das sich in dieser scheinbar so normalen Familie zugetragen hat. « Chantal Louis, Emma online

»Schnörkellos und in ständigem Ringen um Ausdruck für das Unfassbare erzählt [Caroline Darian] aus ihrer Sicht. « Anne-Catherine Simon, Die Presse online

»Die Lektüre des Buches zeigt, dass die Geschlossenheit, mit der Gisèle Pelicot und ihre Kinder vor Gericht dem Ehemann und Vater begegnet sind, eine hart erkämpfte Einigkeit gewesen ist, die widersprüchliche Gefühle aushalten musste. « Melanie Mühl, FAZ

»Schonungslos klar . . . Empathie statt Heldenepos« Marlene Knobloch, Die Zeit

»Caroline Darian kommt ganz ohne hilflose Metaphern für das Trauma aus. « Nora Zukker, Tages-Anzeiger, Schweiz

»Die Scham mag die Seiten gewechselt haben. Der Schmerz aber bleibt für immer da, wo er ist. « Nicole Althaus, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag

»Ihr Buch ist voller Kampfeswillen, den sie in den vergangenen Jahren auf ihre Mutter übertragen hat womöglich hilft das ihr und ihren Angehörigen, den Horror der vergangenen Jahre produktiv zu verdrängen. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

Besprechung vom 16.01.2025

Besprechung vom 16.01.2025

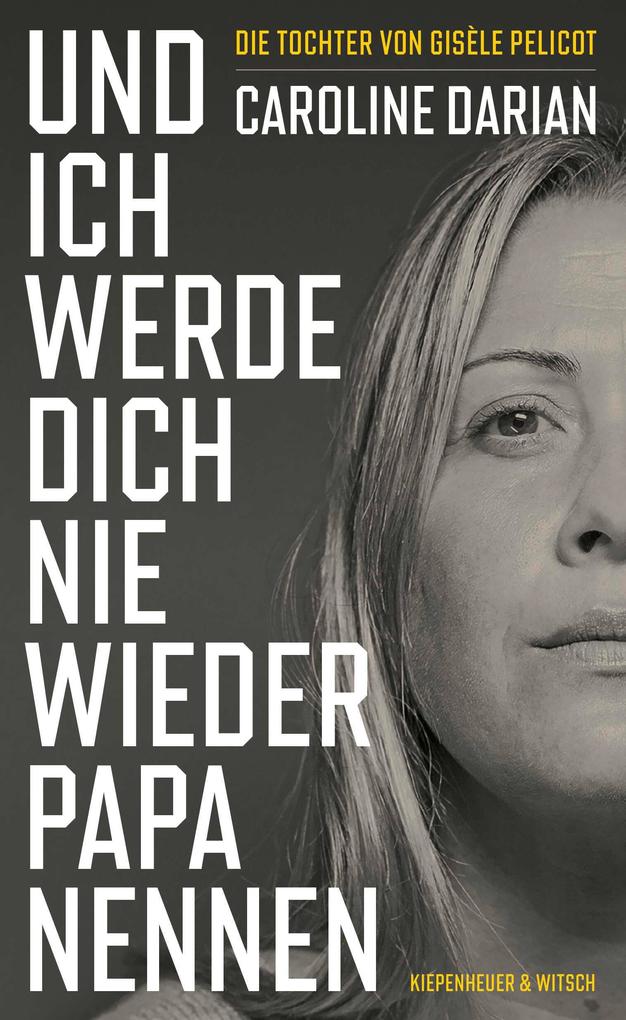

Mein Vater, das Monster

Der Prozess um den Vergewaltiger Dominique Pelicot hat die Menschen über Frankreichs Grenzen hinweg aufgerüttelt. Nun erscheint das Buch seiner Tochter Caroline Darian, die überzeugt ist, dass ihr Vater auch sie sexuell missbraucht hat.

Eine Tochter verliert ihren Vater. Der Vater stirbt nicht, er verschwindet auch nicht plötzlich, vielmehr wird er eines Verbrechens überführt. Sein Tod wäre für die Tochter gewiss nicht annähernd so traumatisierend gewesen, denn dann hätte sie um ihren Vater trauern und Blumen auf sein Grab legen können. Die Tochter heißt Caroline Darian, der Vater Dominique Pelicot. Vor wenigen Wochen wurde der Rentner am Ende eines aufsehenerregenden Prozesses in Avignon zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Knapp zehn Jahre lang hat er seine inzwischen geschiedene Frau Gisèle Pelicot mit Betäubungsmitteln sediert, vergewaltigt und über das Internet fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten, die dieses Angebot in Scharen angenommen haben.

Gisèle Pelicot bestand auf einen öffentlichen Prozess - auf dass die Scham die Seiten wechsele. Seither ist viel über den Mut, die Würde und Tapferkeit dieser Frau geschrieben worden. Es gibt etliche Fotos von Gisèle Pelicot mit erhobenem Kopf und festem Blick. Auf manchen dieser Bilder, die meist vor dem Gericht entstanden sind, sieht man sie flankiert von ihren Söhnen David und Florian sowie der Tochter Caroline. Den Kindern ist der Schmerz ins Gesicht geschrieben.

Bereits vor Prozessbeginn im vergangenen September hat Caroline Darian, verheiratet und Mutter eines Sohnes, ein Buch über ihre Traumatisierung angesichts der sexuellen Verbrechen ihres Vaters geschrieben. Tagebuchhaft schildert sie darin Wochen, die die Familie an den Rand des Erträglichen bringen. Nun ist Darians Buch auch auf Deutsch erschienen - unter dem harmlosen Titel "Und ich werde dich nie wieder Papa nennen".

Das Leben, von dem Caroline Darian schreibt, es sei ganz banal gewesen, endet mit einem Anruf ihrer Mutter am 2. November 2020. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 42 Jahre alt, und ihre Kindheitserinnerungen sind schön. Die Backofenuhr, das weiß sie noch genau, zeigt 20.25 Uhr an, als Gisèle Pelicot zu reden beginnt. Es fallen die Wörter "Vater", "Vergewaltigung", "Schlafmittel", "fremde Männer" und "Polizeigewahrsam". Darian schreibt: "Ich drehe durch. Ich schreie, beschimpfe meinen Vater. Ich werde alles kurz und klein schlagen." Am nächsten Tag steigt sie in den Zug und fährt wie die Brüder zur Mutter in den Süden. Ihren Mann Pierre verabschiedet sie mit den Worten: "Ich habe Angst."

Erinnerungen an den Vater drängen während der Reise in ihre Gedanken: "Du machst Feuer unter deinem kleinen Grill und wirfst das Grillgut auf den Rost, du hebst den Kopf und lächelst mir zu. Um uns herum reflektieren die Mauern aufs Schönste diese herrliche Sonne, die uns allen gute Laune macht. Tom sitzt auf der Schaukel. Pierre bringt den Wein. Eine Terrasse, ein Sommer, eine Familie." Zerstört. "Ich hasse dich. Warst du immer schon so krank im Hirn? Kann man sich in seinem Vater so gründlich täuschen? Aber wer bist du eigentlich?"

Unaufhörlich muss sie an ihre Mutter denken. "Sie wurde sein Sexualobjekt, sein Spielzeug, sein Ding." Caroline Darian hielt ihre Eltern für glückliche Menschen. Ihr vor Kurzem noch gewöhnliches Leben besteht seit der Enthüllung aus Besuchen bei der Polizei, Gesprächen mit Psychologen, schlaflosen Nächten, Albträumen, Erschöpfung und Wut. Caroline Darian erleidet einen Nervenzusammenbruch. Als sie glaubt, schrecklicher könne es nicht mehr werden, zeigt ihr ein Polizeibeamter Fotos, auf denen sie selbst zu sehen ist: schlafend, wie hindrapiert in einer beigefarbenen Unterhose, der Hintern in Großaufnahme. "Ein Prickeln läuft durch meinen Körper, ich sehe Sternchen, es brummt in meinen Ohren, ich falle nach hinten."

In Befragungen streitet der Vater ab, seine Tochter je unter Medikamente gesetzt und sie sexuell missbraucht zu haben. Caroline Darian hält das für eine Lüge. Und dann geschieht etwas Erschreckendes: Die Mutter glaubt ihrem Peiniger, anstatt sich auf die Seite der Tochter zu stellen. Gisèle Pelicot bringt ihrem Ex-Mann warme Kleidung ins Gefängnis, weil er dort friert. Seine über Umwege zu ihr gelangten Briefe, in denen er einen unerträglich pathetischen Ton anschlägt und über seine Einsamkeit hinter Gittern klagt, verheimlicht sie gegenüber der Tochter.

Noch aus dem Gefängnis heraus manipuliert Dominique Pelicot auf perfide Weise seine Familie. Dass er sie nicht aus seinem Bannkreis entkommen lassen möchte, fügt sich ins Bild seiner besitzergreifenden Machenschaften. Die französische Psychoanalytikerin Marie-France Hirigoyen spricht in ihrem Buch "Die Masken der Niedertracht" von perversem Narzissmus. Pelicots Machtausübung verstört - beinahe noch mehr aber verstört, dass sie auf fruchtbaren Boden fällt. Die Familie spaltet sich in zwei Lager, Gisèle Pelicot ist inzwischen zu Carolines Bruder Florian gezogen. Offenbar erträgt sie die Nähe ihrer Tochter nicht mehr. Darian begreift, "dass Mama und ich niemals dieselbe Wahrnehmung seiner Persönlichkeit und seiner Handlungen haben werden. Ich spüre, dass sie sich hinter einer Art Leugnung verschanzt, ein Schutzmechanismus, bei dem ich ausrasten könnte, stünde sie vor mir."

Die Mutter wirft der Tochter ihre Schärfe, ja Undankbarkeit gegenüber dem Vater vor. Caroline Darian, deren Fassungslosigkeit das gesamte Buch hindurch spürbar ist, die sich jedoch auch nicht gänzlich warmer Erinnerungsmomente an den Vater entziehen kann, zitiert sie mit den Worten: "Du vergisst, dass er nicht immer dieser Teufel war, als den du ihn darstellst. Er hat viel für dich getan, aber auch für deine Brüder. Ich war glücklich mit ihm. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich möchte lieber die guten Momente in Erinnerung behalten." Die Lektüre des Buches zeigt, dass die Geschlossenheit, mit der Gisèle Pelicot und ihre Kinder vor Gericht dem Ehemann und Vater begegnet sind, eine hart erkämpfte Einigkeit gewesen ist, die widersprüchliche Gefühle aushalten musste.

Caroline Darian gründete eine Initiative, die die Öffentlichkeit für die Gefahren chemischer Unterwerfung sensibilisiert. Und sie schrieb dieses Buch, das nicht nur eine persönliche Geschichte erzählt, sondern auch die Manipulations- und Vertuschungsstrategien perverser Sexualstraftäter wie Dominique Pelicot offenlegt, wofür ihr Dank gebührt. Heilung ist ein großes Wort. Womöglich kann es diese niemals geben - aber es gibt ein Weiterleben. MELANIE MÜHL

Caroline Darian: "Und ich werde dich nie wieder Papa nennen". Die Tochter von Gisèle Pelicot.

Aus dem Französischen von Michaela Meßner und Grit Weirauch. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025. 224 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 18.03.2025

Sehr offenes Buch über die Auswirkungen sexueller Gewalt und die Zerstörung einer Familie

LovelyBooks-Bewertung am 16.03.2025

Erschütternd und wichtig