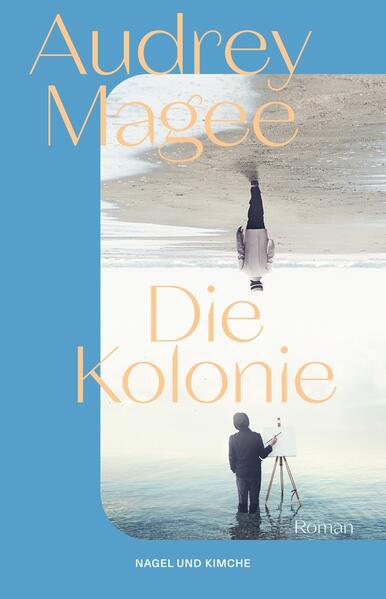

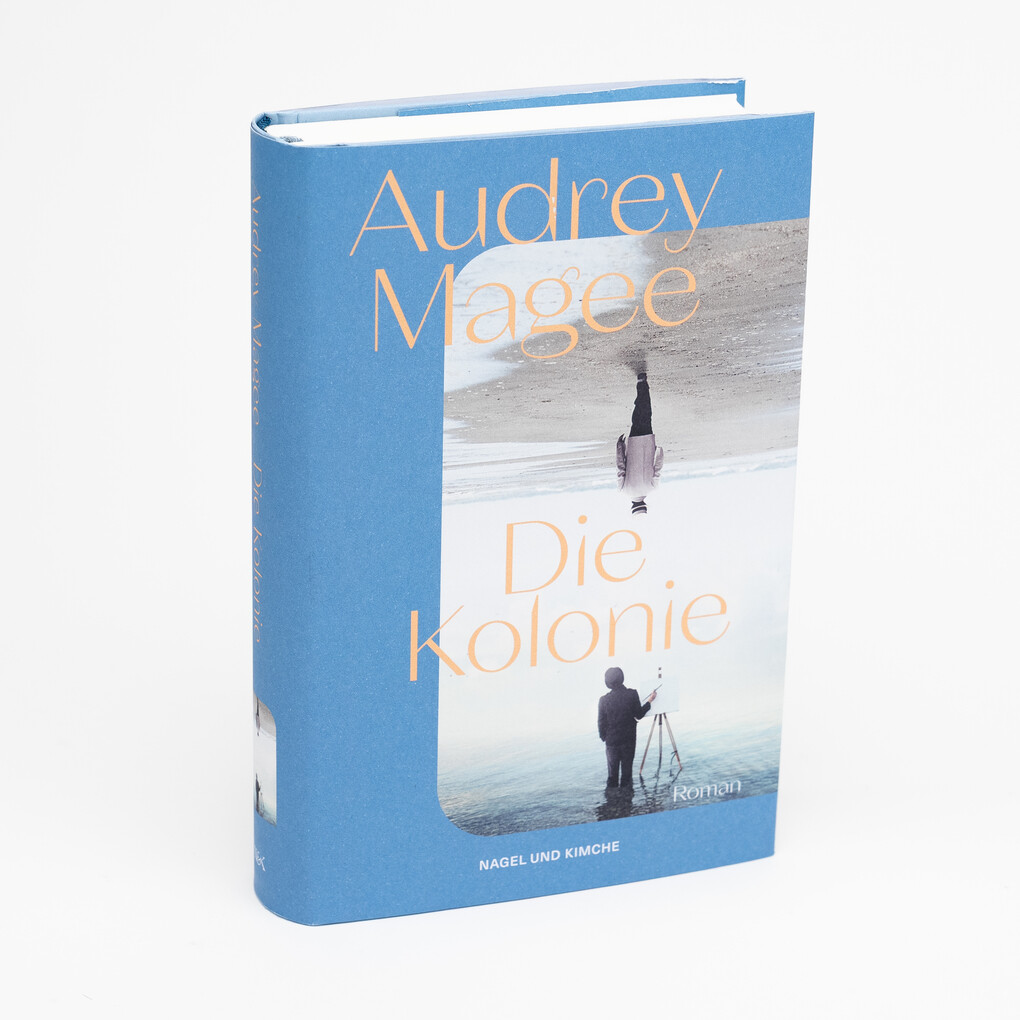

Besonders, reichhaltig, vielseigit und überzeugend

"Die irische Sprache stirbt, aber sie ist noch nicht tot. [...] Es ist ein langsamer Tod, er zieht sich über Jahrhunderte, in denen die Sprechenden das Irische zugunsten des Englischen aufgeben."Ein mässig erfolgreicher englischer Maler und ein ehrgeiziger französischer Linguist verbringen den Sommer 1979 auf einer abgelegenen irischen Insel. Der eine benutzt die Inselbevölkerung als Modelle für seine Bilder, obwohl die Einheimischen dies nicht möchten. Der andere erhofft sich mit seinen Studien einen Doktortitel und eine Professur und würde die Bewohner am liebsten auf der Insel einsperren und ihnen verbieten, Englisch zu sprechen, um das Irische vor dem Aussterben zu bewahren. Obwohl sich die beiden Männer als Konkurrenten betrachten und einander nicht ausstehen können, ist ihnen doch gemeinsam, dass sie die Bedürfnisse und Wünsche der Insulaner missachten und sie für ihre Zwecke missbrauchen. Die daraus entstehenden Spannungen und die Reaktionen der Inselfamilie, bei der die beiden zu Gast sind, schildert die Autorin sprachlich ganz wunderbar und mit einem feinen Gespür für Zwischenmenschliches. Neben dem Machtgehabe der beiden Männer beschreibt Audrey Magee in diesem atmosphärischen, klugen Buch auch das Leben auf der kargen Insel sehr eindrücklich. Da ist einerseits die junge Witwe Mairéad, die sich vordergründig an die Sitten der Insel hält, jedoch einen eigenen Weg findet, mit den beiden Eindringlingen umzugehen. Ihre Mutter, Bean Uí Néill, die den Fremden misstrauisch gegenübersteht, und deren Mutter, Bean Uí Fhloinn, "die letzte rein irische Muttersprachlerin, die letzte Frau, die so lebt. mit dem Tuch um die Schultern, der Tonpfeife, den gestrickten Socken." Und dann James, Mairéads 16-jähriger Sohn, der den Maler umschwärmt wie eine Motte das Licht. Der Englisch sprechen möchte und nicht Fischer werden wie sein Vater, sein Grossvater, sein Onkel. Ein leises, unaufdringliches und doch unglaublich starkes Buch mit einem liebevollen, manchmal auch ironischen Blick auf seine Protagonisten. Über die Arbeit des Linguisten erfährt man viel über die Kolonisierung und Unterdrückung der Iren durch die Engländer und die perfiden Mechanismen, mit denen die katholische, irisch sprechende Bevölkerung drangsaliert und zur Aufgabe ihrer Kultur gedrängt wurde. Die immer wieder eingeschobenen kurzen Kapitel über die Opfer des Nordirlandkonflikts verleihen dem Roman zusätzlich historische Tiefe. Eine traurige, leider universelle Geschichte, wie sie auch in anderen gälisch sprechenden Gebieten der britischen Inseln stattfand und überall auf der Welt, wo kolonisierende Staaten die einheimische Bevölkerung unterwarfen, ausbeuteten oder vertrieben. Ich habe dieses Buch unglaublich gerne gelesen - einerseits, weil es stilistisch und inhaltlich in meinen Augen ein richtig gutes Buch ist, andererseits weil mich die kleinen irischen und schottischen Inseln geradezu magisch anziehen. "Die Kolonie" hat mich sehr bereichert und restlos begeistert. Ganz grosse Empfehlung für alle, die ruhige, anspruchsvolle und gehaltvolle Literatur mögen.