Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

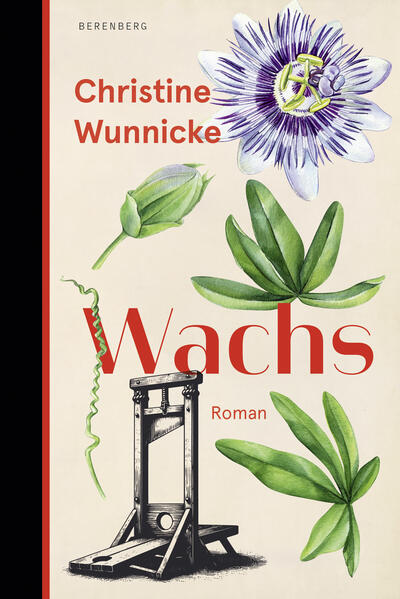

Eine Liebesgeschichte, so schön, so verwegen, wie nur Christine Wunnicke sie schreibt. Schauplatz ist Frankreich im 18. Jahrhundert, das vorrevolutionäre und das überaus revolutionäre. Und es lieben sich zwei Frauen, die verschiedener nicht sein könnten: Marie Biheron, die schon im zarten Alter Leichen seziert, um deren Innenleben aus Wachs zu modellieren; und Madeleine Basseporte, die zeichnend die Anatomie von Blumen aufs Papier zaubert, weil Menschen einen ja doch nur von der Arbeit abhalten und meist keine Ahnung haben. Männer kommen auch vor, in schönen Nebenrollen - ein nervöser Bestseller-Autor, ein junger Nichtsnutz und Diderot, der Kaffee trinkt und viel redet. Ein hinreißender Liebesroman, der hin und her schwingt zwischen der Zeit, als Küchenschellen friedlich am Wegesrand wachsen, und jenen Schreckenstagen, als nicht allein der Königin wie einer schönen Blume der Kopf abgeschlagen wurde.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. März 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

187

Autor/Autorin

Christine Wunnicke

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

270 g

Größe (L/B/H)

197/131/16 mm

ISBN

9783911327039

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Wer [Christine Wunnicke] heute immer noch nicht kennt, hat wirklich mehrere Leben versäumt. «

Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung

»Historische Romane müssen nicht a) als Wälzer erscheinen, b) von Tatsachen berichten, c) ihre Leserschaft langweilen. Sie können auch von Christine Wunnicke sein. «

Jürgen Kaube, FAZ

Höchste Zeit, einen Kometen nach der wunderbaren Schriftstellerin Christine Wunnicke zu benennen. «

Hubert Winkels, Die Zeit

Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung

»Historische Romane müssen nicht a) als Wälzer erscheinen, b) von Tatsachen berichten, c) ihre Leserschaft langweilen. Sie können auch von Christine Wunnicke sein. «

Jürgen Kaube, FAZ

Höchste Zeit, einen Kometen nach der wunderbaren Schriftstellerin Christine Wunnicke zu benennen. «

Hubert Winkels, Die Zeit

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

Und wo ist jetzt die Seele?

Ihr Geburtstagswunsch ist eine Leiche zum Sezieren: Christine Wunnickes Roman "Wachs" erzählt mit schöner Raffinesse vom Leben der Anatomin Marie Biheron und stellt die immer gültige Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und Maschine.

Von Tilman Spreckelsen

Von Tilman Spreckelsen Viereinhalb Jahre hat die alte Marie Biheron ihr Bett in dem zugigen Gartenschuppen nicht mehr verlassen. Draußen, auf den Straßen von Paris, in ganz Frankreich und darüber hinaus bleibt derweil nichts, wie es noch vor Kurzem jahrzehntelang gewesen war. Während die Revolution immer hitziger tobt, starrt die alte Frau die Decke des Schuppens an.

Dann, eines Tages im Sommer 1793, erhebt sie sich und ruft den jungen Edmé, der sie in allem versorgt. Mit seiner Hilfe, in einem Wagen, den er zieht, macht sie einen Ausflug in ihre bewegte Heimatstadt. Sie registriert das Fehlen der Bastille, in deren Schatten sie ihre Jugend verbracht hatte, besucht eine Buchhandlung, wo sie sich über die Konjunktur des 1788 erschienenen sentimentalen Romans "Paul et Virginie" ärgert, und lässt sich in den Park der Tuilerien bringen, wo ihr ein entflohener Affe zuläuft und wieder von ihr weggezogen wird. Das Revolutionsgeschehen kommentiert sie lautstark und knapp unterhalb der Schwelle, wo es gefährlich werden könnte, während der etwas schlichte Edmé in diesen Tagen darüber nachdenkt, ob es stimmt, dass jetzt allen alles gehöre, also ihm auch ganz Paris, und warum es trotzdem Bereiche der Stadt gebe, die ihm verschlossen sind. Die Greisin an seiner Seite aber setzt viel daran, den zugelaufenen Affen zurückzubekommen.

Marie Biheron, deren Leben im Zentrum von Christine Wunnickes jetzt erschienenem Roman "Wachs" steht, war im Buch wie in der Historie eine berühmte Wachsbildnerin, die den menschlichen Körper insgesamt oder in einzelnen Teilen nachschuf. Biographisch ist nur wenig zu ihr überliefert, aus den Jahren unmittelbar vor ihrem Tod 1795 so gut wie nichts.

Umso reizvoller ist sie wegen dieser Lücken als Sujet eines Romans, der von ihr und ihrer Zeit erzählt. Fünf Kapitel werfen in großen zeitlichen Sprüngen Schlaglichter auf Marie und ihre Geliebte, die ebenso berühmte Blumenmalerin Madeleine Basseporte - sie spielen zwischen 1733 und 1780, Madeleines Todesjahr. Vier andere, eingeschossen in jene, erzählen von Maries Ausfahrt 1793 und von ihrer erstaunlichen neugewonnenen Energie. Im zehnten Kapitel, dem Schlussbild aus dem April 1794, sitzt sie mit dem wiedergewonnenen, so wie sie selbst wiedererstarkten und spöttisch "Virginie" getauften männlichen Affen im Hof jenes Hauses, dessen Schuppen Marie so lange bewohnte. Anstelle ihrer anatomischen Repliken formt sie nun Heiligenfiguren aus Wachs. Der Lebenslauf einer Künstlerin schließt sich, Goldrand inklusive.

Aber was macht der Affe in diesem Panorama?

"Unbeirrt" sei Marie, das Wort fällt bereits im dritten Satz des Romans und hallt bis zum Ende nach. Sie weiß, was sie will, und schert sich nicht groß um das, was die Pariser Gesellschaft des mittleren achtzehnten Jahrhunderts von ihr erwartet - welches Mädchen sonst würde sich zum vierzehnten Geburtstag nichts sehnlicher als eine Leiche wünschen? Dabei ist sie frühreif, höflich und durchaus manipulativ, und das in allen Bereichen von der Ausübung ihrer Wissenschaft bis zur Liebe. Ihre Lebensgefährtin Madeleine, inzwischen an der Schwelle zum achtzigsten Geburtstag stehend, erinnert sich in einer Szene des Romans daran, wie sie als Mittdreißigerin von der damals vierzehnjährigen Marie initial verführt worden war: "Darauf war Marie immer noch stolz. Sie erzählte davon mit einem frechen Gesicht, wie ein alter Lüstling, der sich der Eroberungen seiner Jugend rühmt. Nichts Entzückenderes gab es zu sehen."

Die Liebenden sind nicht nur im Lebensalter unterschieden. Während Maries Ehrgeiz groß ist - sie will "der beste Anatom von Paris" werden, auch weil "die beste Anatomin" einfach nicht vorgesehen ist - und ihr Drang, sich mit anderen auszutauschen, auch räumlich weit ausgreift, sodass sie nach London reist und von Sankt Petersburg träumt, schlägt sich Madeleine eher damit herum, dass sie mit ihrer allseits geschätzten Arbeit wie selbstverständlich hinter denjenigen Männern zurücktreten soll, die diese Arbeiten absegnen und signieren. Statt ewig unterwegs zu sein wie ihre Freundin, bleibt sie in Paris und schreibt lange Briefe an Wissenschaftler im Ausland. So - zeichnend, schreibend an ihrem Arbeitstisch - ereilt sie in Wunnickes Roman ein friedlicher Tod.

Natürlich ist die Liebe, von der Autorin als jahrzehntelanges inniges Zusammenleben entworfen, auch ein erzählerisches Mittel, um Gegensätze der Naturauffassung einander beleuchten zu lassen. Wo Marie den Dingen mit dem Skalpell auf den Grund geht, wo sie die Knochensäge griffbereit in ihrem Arbeitsraum weiß und den Spendern von Leichen gern versichert, hinterher würden die sezierten Toten wieder vernäht und sähen aus wie neu, ist die Gefährtin dieser "Schnitterin", wie Marie todesmetaphorisch genannt wird, an der Oberfläche der Pflanzen interessiert, die sie abzeichnet.

Ein Roman, der dies durchspielt, könnte leicht furchtbar didaktisch geraten. Wunnickes Verzicht auf alle ausgestellte oder mühsam verhüllte Gelehrsamkeit ist dagegen schon aus ihren früheren historisch grundierten Romanen wie "Die Kunst der Bestimmung", "Katie", "Nagasaki, ca. 1642" und zuletzt "Die Dame mit der bemalten Hand" vertraut, die Entscheidung bewährt sich auch in "Wachs" aufs Schönste. Das bedeutet zugleich, dass der Roman einen sehr viel größeren Hallraum besitzt als denjenigen, den seine eigentliche Handlung einnimmt - die großen Diskussionen jener Zeit, allen voran die um den Platz des Menschen in der physischen und metaphysischen Welt, werden berührt, aber nicht ausbuchstabiert. Dass sie dem Roman eingeschrieben sind, teilt sich trotzdem mit.

So ist das Verhältnis Maries zum Göttlichen zutiefst ambivalent. Seit der Kindheit ist sie gewohnt, in schwierigen Situationen Gebete vor sich hinzumurmeln, so wie andere auch. Doch der Moment, in dem sich ihr künstlerisches, wissenschaftliches, berufliches, intellektuelles Schicksal entscheidet, ist von ungeheurer Blasphemie gezeichnet. Einmal ist unter den vielen Leichen, die sie sich beschafft, auch die eines mageren alten Mannes. "Er hatte recht lange gelegen und war schon fleckig und weich. Seinen Magen hatte ein großer Tumor zerfressen, er war durch die Wand gebrochen und mit allem verbacken. Er hatte in die Leber gestreut. Der Darm war verwachsen, das Bauchfell zerstört. Das Herz viel zu groß und überall Fett und überall Kalk und überall Thromben." Abgesehen von alldem führt die Verwesung des bemitleidenswerten Körpers auch zu Gestank, der sich im ganzen Haus ausbreitet.

Ist es das so viel wohlriechendere Wachs, das Marie nun in die Hand nimmt, um Teile des Körpers abzuformen, das sie zu jenem anmaßenden Entschluss bringt? "Ich kann das besser", sagt sie sich. Besser als die Schöpfung. Ihre Wachsmodelle haben keine Tumoren, keine Kalkablagerungen. Sie sind die bessere Version der von Krankheit und Verfall gezeichneten Menschen. Sie können ein Vielfaches der menschlichen Lebensdauer erreichen, um den Preis freilich, dass sie nicht lebendig sind. Wie viel ist dann noch übrig von Maries einstigem Entschluss, mit ihren anatomischen Studien "zum Lobpreis Gottes" beizutragen? Die andere Hälfte des Vorsatzes freilich, damit den "Unterhalt der Familie" zu sichern, kann davon nur profitieren.

Um in diese Konkurrenz eintreten zu können, muss Marie den menschlichen Körper genau kennen, dessen Mechanik von der zeitgenössischen Philosophie in die Nähe einer Maschine gerückt worden war - auch Marie spricht von ihrem eigenen Leib gern als von einem "Automaten" oder einer "Maschine". Das achtzehnte Jahrhundert ist folgerichtig die Zeit der mechanischen, scheinbar selbstbewegten Enten, Flötenspieler oder Zeichner (all dies immer, wie der berühmte "Schachtürke", an der Grenze zum Betrug). Es setzt sich fort in literarischen Träumen, so bei Jean Paul, E. T. A. Hoffmann oder Karl Immermann, die das gesellschaftliche soziale Miteinander als so reglementiert empfinden, dass anstelle der menschlichen Akteure, wie sie meinen, genauso gut Automaten die an die Teilnehmer gestellten Anforderungen auf den Teegesellschaften der Zeit erfüllen könnten. Und damit die Frage stellen, was den Menschen eigentlich von seinen artifiziellen Ebenbildern unterscheidet. Sie könnte aktueller nicht sein.

Anders als einige ihrer Zeitgenossen, die von tatsächlichen künstlichen Menschen, von Androiden träumen, kennt Marie, gerade aus der intimen Beschäftigung mit der menschlichen Anatomie, ihre Grenzen und die ihrer Zunft. In einer sehr lustigen Szene empfängt Marie den Enzyklopädisten Denis Diderot (der im Roman mit seiner Familie die Wohnung über Maries bewohnt) als ihren Schüler im Fach Anatomie. Angesichts eines zerlegten Wachsmodells des menschlichen Körpers, das Marie und er gerade aus den Einzelteilen wieder zusammensetzen, fragt er: "Glauben Sie, wenn man in diese Figur, mit viel Bedacht, ein klein wenig Elektrizität . . ." Seine Lehrerin antwortet, wohl leicht genervt: "Es geschähe gar nichts. Sie steht nicht auf und wandelt. Wir haben das schon zehnmal besprochen. Kleinhirn!"

Das letzte Wort ist wahrscheinlich gar keine Zurechtweisung, sondern die Aufforderung, ihr das entsprechende Körperteil zu reichen - vielleicht ist es aber auch beides. Jenseits der Romanhandlung ist dieser Dialog ein Verweis auf den Mesmerismus einerseits und Mary Shelleys "Frankenstein"-Roman, und weil Wunnickes Text von derlei gezielt, aber nie angestrengt oder gesucht wirkenden Anspielungen wimmelt, denen man mit Gewinn folgen kann, wird man das effiziente Erzählen der Autorin umso mehr bewundern. Beiläufig und völlig organisch aus den einzelnen Szenen erwachsend, entstehen philosophische Diskurse, etwa wenn der wissbegierige Diderot beim Zusammensetzen des Wachskopfes mit allem, was dorthinein gehört, Marie fragt: "Wo ist hier die Seele?" Ja, wo?

Wunnicke erzählt ihre Geschichte scheinbar schnörkellos, wie einen Bericht, aber mit verborgener Raffinesse. Manches bleibt in der Schwebe, weil Sätze mehrdeutig sind. Nachdem Marie die Kaserne der Husaren besucht hat, heißt es, "eine unheilvolle Stimmung" habe dort Einzug gehalten: "Es war ein wilder Glaubenseifer, gepaart mit wilder Furcht, der von Mann zu Mann, von Stube zu Stube sprang wie eine Seuche und sogar die Pferde ansteckte. Sie zitterten, soffen zuviel und bekamen Koliken." Ob das Letzte nur für die Pferde oder auch für die Soldaten gilt, lässt die Autorin offen. Ihr steht Eleganz und Witz zu Gebot, bisweilen ist das von unerwarteter Bosheit: "Madeleine Basseporte war eine hochgewachsene Schönheit, von einer solchen Gattung und Art, dass sie Gegaffe, Gerede, Geseufze auf sich zog und im schlimmsten Fall auch Gedichte" - wo das Gegaffe und die Gedichte so eng miteinander verwoben sind, weil sie aus derselben Wurzel sprießen, ist auch das Urteil über diese spezielle Lyrik gesprochen.

Eine Revolutionärin lässt die kluge Wunnicke ihre Marie gerade nicht sein, wenigstens nicht in dem, was sie erschafft - es ist ausgereifter als alles Entsprechende zuvor, das schon, aber sie steht fest in einer Tradition der Nachbildung von Körperteilen oder des gesamten Leibes. Den entscheidenden Schritt in der Bestimmung der Pole, zwischen denen der Mensch in der Auffassung ihrer Zeit steht, geht sie allerdings in ihrem auffälligen Interesse an dem entlaufenen Affen im Park der Tuilerien: Nachdem sie den Menschen gegenüber der Maschine abgegrenzt hat, sucht sie nach dem, was ihn auf der anderen Seite von dem ihm ähnlichsten Tier trennt - auch dies sollte im neunzehnten Jahrhundert zu einer Fülle an Literatur führen, allen voran Hauffs "Der Affe als Mensch". Wunnicke aber lässt den Affen Virginie in einer grandiosen Schlussszene in Maries Garten die Heiligenfiguren in sich hineinstopfen, die sie aus Wachs geformt hatte. Die Natur bleibt Sieger über die Religion.

Christine Wunnicke: "Wachs". Roman.

Berenberg Verlag, Berlin 2025. 192 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 07.03.2025

Paris im 18. Jahrhundert

Paris im 18. Jahrhundert vor und während der Revolution in grellen Augenblicken und auf farbigen Streifzügen. Filigrane Pflanzen-Ansichten. Anatomische Eingriffe. Eine innige Liebesgeschichte zwischen zwei außerordentlichen Frauen, die sich durchsetzen konnten. Die Figuren sind historisch verbürgt. Die Liebe und die ganze Welt darum herum hat Christine Wunnicke meisterhaft erfunden.

Elegant und mit feinem Humor erzählt. Knapp. Karg. Fremd. Faszinierend.

Es begegnen sich in Wunnickes kurzem Roman: Madeleine Basseporte, Zeichnerin und Malerin, berühmt für ihre Pflanzendarstellungen, und Marie Biheron, deren außergewöhnliche anatomische Wachsmodelle sogar in den Vitrinen von Marie Antoinette ausgestellt wurden.

Die fünfzehnjährige Apothekerstochter Marie wird von ihrer Mutter in den Zeichenunterricht von Madeleine geschickt, zum Bordürenmalen. Sie soll etwas lernen, womit man auch Geld verdienen kann, meint die Mutter. Denn mit Leichenaufschneiden und -sezieren (Maries Leidenschaft) könne man sich nicht durchs Leben bringen. Die junge Marie fühlt sich zu der viel älteren Madeleine hingezogen und verliebt sich in sie. Madeleine sträubt sich zunächst gegen ihre Gefühle für das Mädchen. Nach einer vorösterlichen Zeremonie in Notre Dame, in der das Fastentuch fällt und die ganze goldene Pracht des Altarraums sichtbar wird, wehrt sich Madeleine nicht mehr gegen Marie. Eine Art Erweckungserlebnis. Die beiden Frauen werden ein Paar und bleiben es bis zum Tod.

Madeleine steigt zur Hauptzeichnerin im Naturhistorischen Kabinett des Jardin du Roi auf. Irgendwann erlaubt man ihr gnädigerweise sogar, ihre eigenen Werke zu signieren. Sie verdient Geld (die Hälfte ihres Vorgängers), unterrichtet am Hof, schreibt bittere Briefe über all die Ungerechtigkeit an Linné und verbrennt sie sofort. "Sie fühlte sich wie die Königstochter im Märchen, die ihre Sorgen ins Ofenrohr schreibt." Marie hat zunächst weniger Erfolg: "Zehn Jahre lang war sie fleißig gewesen, hatte sich winters über Leichen, sommers über Bücher gebeugt und war nun der beste Anatom von Paris[;] doch kein Beruf war ihr daraus erwachsen."

Neben diesen beiden Hauptfiguren ist noch Platz für ganz Paris. Schuster und Musikanten, Händler und Prostituierte. Revolutionäre mit und ohne Kopf und allerlei Getier. Gezeichnet mit allen Sinnen. Ein böser satirischer Blick fällt auch auf Denis Diderot und auf den Erfolgsschriftsteller Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, dessen Roman "Paul und Virginie" Marie wegen dessen lächerlicher Frauendarstellung verabscheut.

185 Seiten zum Lesen und Staunen.

LovelyBooks-Bewertung am 07.03.2025

nicht mein Buch