Zustellung: Sa, 05.04. - Di, 08.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

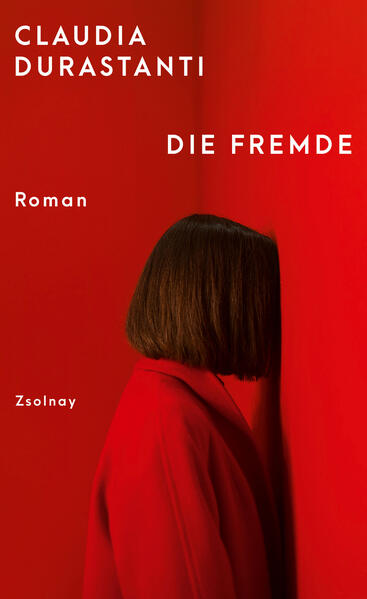

"Claudia Durastantis Roman ist eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung." (Ocean Vuong) - Eine außergewöhnliche Familiengeschichte über das AndersseinClaudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia Durastanti einen außergewöhnlichen Roman gemacht. Von den euphorischen Geschichten einer wilden italoamerikanischen Familie in den Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Februar 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

304

Autor/Autorin

Claudia Durastanti

Übersetzung

Annette Kopetzki

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

italienisch

Produktart

gebunden

Gewicht

388 g

Größe (L/B/H)

205/131/28 mm

ISBN

9783552072008

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Was für eine Geschichte! [ ] Es ist ein Buch, das an nichts Großes oder Romanhaftes glaubt, weil es auf faszinierende Weise gar nicht anders kann, als die Details zu sehen. [. . .] In Die Fremde kann man schön sehen, wie sich der Kinderblick allmählich weitet und die Erzählerin zu dem wird, was auch die Autorin ist: eine brillante Analytikerin selbsterlebter Gegenwart. Paul Jandl, NZZ, 28. 04. 21

Diesem grell leuchtenden Strom von Durastantis Erinnerungsarbeit kann man sich einfach nicht entziehen. Die heute 36-jährige Autorin beherrscht die stilistischen Register, die sie zieht, mit verblüffender Eleganz. Dank der charismatischen Titelfigur, deren Vorname bis zuletzt verschwiegen wird, sticht das Buch aus der langen Reihe autofiktionaler Publikationen heraus. Heinz Gorr, Bayern2-Favoriten, 27. 04. 21

In ihrem Roman Die Fremde verwandelt sie krasse Kindheitserlebnisse in leuchtende Literatur. [ ] Das alles liest man atemlos, hin- und hergerissen zwischen Fassungslosigkeit und Mitgefühl. Katja Nele Bode, Brigitte Woman, Mai 2021

Wortmächtig erzählt die Autorin vom Leben der Familie über Kontinente hinweg. Ein zutiefst verstörendes Buch, passend zu einer Zeit, in der sich so viele fremd fühlen. Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel, 29. 03. 21

Empathisch, aber ohne ihren Lesern Gefühle aufzuzwingen, intim, aber nie unangenehm privat, unsentimental und mit Humor. [ ] eine Geschichte mit so außergewöhnlichen Protagonisten, wie man sie sich fast nicht ausdenken kann. Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14. 03. 21

Von einer spröden Schönheit und selbstbewussten Eigenart. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung, 10. 03. 21

Durastanti springt von einem Gedanken zumnächsten, von der Poesie zur Prosa, von einer Überhöhung zu einer nüchternen Passage, als ob es unmöglich wäre, ihre Lebensgeschichte linear zu erzählen. Es gibt in diesem Buch unzählige Themen, die den Roman dicht werden lassen, an manchen Stellen sogar so sehr, dass man seine Gegenstände nicht in aller Tiefe erfassen kann. Francesca Polistina, Süddeutsche Zeitung, 09. 03. 21

Ein sehr poetisches Buch. Jagoda Marini , ZDF Das Literarische Quartett, 26. 02. 21

Ein Text, der enorme Echtheit vermittelt. Juli Zeh, ZDF Das Literarische Quartett, 26. 02. 21

In nahezu jedem Absatz gelingt es ihr, eine kleine literarische Welt zu erschaffen, die unter die Haut geht. Irene Prugger, Wiener Zeitung, 27. 02. 21

Ein großer Wurf. Andrea Seibel, Literarische Welt, 27. 02. 21

Dass Menschen auf verschiedene Weisen immer häufiger marginal bleiben und Nomaden werden, das macht das sehr lesenswerte Buch auch noch zu einem aktuellen Autodafé. Michael Freund, Standard Album, 20. 02. 21

Egal ob italo-amerikanische Wohnviertel in Brooklyn, verlassene Dörfer in der Basilicata, oder die neue Heimat East-London, überall gelingen ihr überzeugende Milieustudien. Christine Gorny-Hansen, Radio Bremen Zwei, 17. 02. 21

Eine junge literarische Stimme, die sich voll tobender Empathie und geistreicher Euphorie an den alten Themen abarbeitet, abarbeiten muss. Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 13. 02. 21

Diesem grell leuchtenden Strom von Durastantis Erinnerungsarbeit kann man sich einfach nicht entziehen. Die heute 36-jährige Autorin beherrscht die stilistischen Register, die sie zieht, mit verblüffender Eleganz. Dank der charismatischen Titelfigur, deren Vorname bis zuletzt verschwiegen wird, sticht das Buch aus der langen Reihe autofiktionaler Publikationen heraus. Heinz Gorr, Bayern2-Favoriten, 27. 04. 21

In ihrem Roman Die Fremde verwandelt sie krasse Kindheitserlebnisse in leuchtende Literatur. [ ] Das alles liest man atemlos, hin- und hergerissen zwischen Fassungslosigkeit und Mitgefühl. Katja Nele Bode, Brigitte Woman, Mai 2021

Wortmächtig erzählt die Autorin vom Leben der Familie über Kontinente hinweg. Ein zutiefst verstörendes Buch, passend zu einer Zeit, in der sich so viele fremd fühlen. Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel, 29. 03. 21

Empathisch, aber ohne ihren Lesern Gefühle aufzuzwingen, intim, aber nie unangenehm privat, unsentimental und mit Humor. [ ] eine Geschichte mit so außergewöhnlichen Protagonisten, wie man sie sich fast nicht ausdenken kann. Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14. 03. 21

Von einer spröden Schönheit und selbstbewussten Eigenart. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung, 10. 03. 21

Durastanti springt von einem Gedanken zumnächsten, von der Poesie zur Prosa, von einer Überhöhung zu einer nüchternen Passage, als ob es unmöglich wäre, ihre Lebensgeschichte linear zu erzählen. Es gibt in diesem Buch unzählige Themen, die den Roman dicht werden lassen, an manchen Stellen sogar so sehr, dass man seine Gegenstände nicht in aller Tiefe erfassen kann. Francesca Polistina, Süddeutsche Zeitung, 09. 03. 21

Ein sehr poetisches Buch. Jagoda Marini , ZDF Das Literarische Quartett, 26. 02. 21

Ein Text, der enorme Echtheit vermittelt. Juli Zeh, ZDF Das Literarische Quartett, 26. 02. 21

In nahezu jedem Absatz gelingt es ihr, eine kleine literarische Welt zu erschaffen, die unter die Haut geht. Irene Prugger, Wiener Zeitung, 27. 02. 21

Ein großer Wurf. Andrea Seibel, Literarische Welt, 27. 02. 21

Dass Menschen auf verschiedene Weisen immer häufiger marginal bleiben und Nomaden werden, das macht das sehr lesenswerte Buch auch noch zu einem aktuellen Autodafé. Michael Freund, Standard Album, 20. 02. 21

Egal ob italo-amerikanische Wohnviertel in Brooklyn, verlassene Dörfer in der Basilicata, oder die neue Heimat East-London, überall gelingen ihr überzeugende Milieustudien. Christine Gorny-Hansen, Radio Bremen Zwei, 17. 02. 21

Eine junge literarische Stimme, die sich voll tobender Empathie und geistreicher Euphorie an den alten Themen abarbeitet, abarbeiten muss. Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 13. 02. 21

Besprechung vom 14.03.2021

Besprechung vom 14.03.2021

Zwischen den Sprachen

Claudia Durastanti sucht in der Heimat ein Zuhause

Claudia Durastantis "Die Fremde" beginnt gleich zwei Mal: "Meine Mutter und mein Vater lernten sich kennen, als er versuchte, sich in Trastevere vom Ponte Sisto zu stürzen", lautet der erste Satz. Und dann, zwei Seiten später: "Mein Vater und meine Mutter lernten sich an dem Tag kennen, als er sie vor einem Überfall vor dem Bahnhof Trastevere rettete." Wie es wirklich war, wissen wir, weiß auch die Erzählerin nicht. Die Mutter erzählt ihre, der Vater seine Version, in der immer sie selbst den jeweils anderen gerettet haben.

Es ist ein sehr passender Anfang für Durastantis Buch, in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil gleich klar ist, dass die Geschichte dieser beiden keine durchschnittliche Liebesgeschichte werden wird. Und zum anderen, weil in diesem Text, den man wohl als autofiktional bezeichnen muss, die Biographie einer tatsächlichen Familie erzählt wird, die ihr Leben nur allzu gerne selbst mit Geschichten ausschmückt. Obwohl die Eltern eine Abneigung gegen alles haben, was nicht "wahr" oder "echt" ist und auch jeden Spielfilm für bare Münze nehmen, hindert sie diese Eigenschaft nicht daran, sich ihren eigenen Fiktionen bereitwillig hinzugeben.

"Die Fremde" trägt in deutscher Übersetzung die Gattungsbezeichnung Roman, was es wahrscheinlich besser trifft als der Begriff "Memoir", um die oft sprunghafte Erzählweise Durastantis fassen zu können. Dennoch sind große Übereinstimmungen von Autorin und Erzählerin nicht zu leugnen. Im Roman, wie auch in der Wirklichkeit, wird Claudia 1984 in Brooklyn als Tochter italienischer Einwanderer geboren. Wenige Jahre später, nach der Trennung der Eltern, kehrt ihre Mutter mit Tochter und Sohn zurück nach Basilicata, eine spärlich besiedelte Region im Süden Italiens, wo die Familie in ein Tausend-Seelen-Dorf zieht, um dort noch fremder zu sein, als sie es in New York je hätten sein können.

Die Eltern sind taub, aufgewachsen in einer Zeit und Umgebung, in der dieser Umstand für sie vor allem soziale Isolation bedeutet. Die Mutter besucht ein Internat, wo man ihr ein Messer auf die Zunge legt, um sie zum Schreien zu zwingen. Der Vater wird von seinen Eltern mit auf Pilgerfahrten genommen, in der Hoffnung auf Hilfe von oben. Beide werden ihren eigenen Kindern die Gebärdensprache nie beibringen, auch, weil sie nicht akzeptieren, taub zu sein. Die Mutter freut sich, wenn man sie in der Öffentlichkeit nicht für taub, sondern für eine Ausländerin hält.

"La straniera", wie der Roman auf Italienisch heißt, bedeutet sowohl "die Ausländerin" als auch "die Fremde". In Durastantis Roman ist damit nicht die Erzählerin selbst, sondern ihre Mutter gemeint. Die ist zeitweise eine Migrantin, eine Ausländerin, aber vor allem eine Person, die kein Opfer sein möchte und sich bewusst allen Konventionen des Alltags verweigert. Genau wie der Vater ihrer Kinder, mit dem sie eine Beziehung zwischen Gewalt und Anziehung führt, entscheidet sie sich für ein Leben, das zwar oft grausam, aber immer frei ist. In ihm findet sie einen Gleichgesinnten: Einen "Menschen, der die Behinderung nicht mit Mut oder Würde, sondern mit Leichtigkeit meistern wollte".

Während die meisten Menschen sich oft einheitlich für bestimmte Lebenswege entscheiden, nimmt die Mutter stets einen anderen. Einwanderungsgeschichten von Italienern, die es von der Armut des Südens in die Vereinigten Staaten zog, gibt es zuhauf. Durastantis Mutter wählt die umgekehrte Migration. In der ersten Wohnung, die die Familie in Basilicata bezieht, hängen Haken an der Decke - um Fleisch und Peperoni zu trocknen. Durastanti spielt mit diesen Klischees, dem rätselhaften, armen italienischen Süden, auch, weil sie natürlich nicht mehr zutreffen: "Mädchen, die von einer Daseinskrise erfasst wurden, zertraten im Zustand der Besessenheit keine Spinnen, sondern malten sich die Fingernägel an und tranken zu viel." Das Dorf hat seine Regeln, aber ist in erster Linie Provinz und vor allem in dieser Hinsicht ein Kontrast zur Großstadt. Das Geld für Essen fehlt manchmal, aber Claudias Turnschuhe sind neu, bunt und amerikanisch - Gründe genug, um auch hier aus dem Rahmen zu fallen.

Es scheint, als hätte "Die Fremde" doppelt so viele Geschichten wie Seiten. Die Welt, von der dieser Roman erzählt, ist riesig - und gerade das macht ihn so aktuell. Ein Leben zwischen Kontinenten, Ländern und Sprachen, ein Hier, dass das Dort nicht ausschließt, kann sich fremd anfühlen und doch ein Zuhause sein. Trotz aller Tragik und Verlorenheit seiner Figuren ist "Die Fremde" deshalb auch auf seltsame Weise optimistisch. So hat die italienische Großfamilie in New York zwischen Dialekt, Englisch und Italienisch ihre eigene Art, zu kommunizieren. Dass ein Familienmitglied taub ist, fällt da fast nicht mehr auf: "Was ist Behinderung in einer Familie, in der ohnehin jeder anders spricht?"

Claudia Durastanti, die in Italien schon länger bekannt ist, deren vierter, autobiographischer Roman sie aber noch deutlich erfolgreicher gemacht hat, ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch - und vielleicht noch mehr - Übersetzerin. Sie hat "Auf Erden sind wir kurz grandios", des amerikanischen Schriftstellers Ocean Vuong, eine weitere Muttergeschichte, ins Italienische übertragen und das "Festival of Italian Literature in London" gegründet. Ohne zu übersetzen, sagt Durastanti, könne sie nicht schreiben. Wissend, dass auch eine Übersetzung immer eine Annäherung ist, ein Versuch. An einer der schönsten Stellen des Romans liegt die Mutter auf dem Bett und flüstert: "Non sento niente", was auf Deutsch "Ich höre nichts" und "Ich fühle nichts" zugleich bedeutet. "Wie soll ich das übersetzen", schreibt Durastanti, "ohne alles zu verlieren, was sie mir sagen will?"

Die Mutter ist alkoholkrank, der Vater ein Kleinganove - für Claudia und ihren Bruder ist die Kindheit nicht die einfachste. Trotzdem schreibt Durastanti über ihre Eltern nie mit Groll, im Gegenteil: "Es gibt keine einzige Gewalttat in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, ohne zu lachen." Das mag mancher als Verharmlosung lesen, doch das ist es nicht. Dem ersten Teil des Romans ist ein Zitat von Emily Dickison vorangestellt: "After a great pain, a formal feeling comes." Nach einem großen Schmerz kommt ein formales Gefühl.

Es ist vielleicht dieses formale Gefühl, das es Durastanti erlaubt, sich ihren Eltern so zu nähern, wie sie es tut: empathisch, aber ohne ihren Lesern Gefühle aufzuzwingen, intim, aber nie unangenehm privat, unsentimental und mit Humor. Die Autorin weiß, dass eine Wahrheit, die über die eigene persönliche Geschichte hinausgeht, sich in der literarischen Form und in der Fiktion wiederfinden kann. Und erzählt eine Geschichte mit so außergewöhnlichen Protagonisten, wie man sie sich fast nicht ausdenken kann.

ANNA VOLLMER

Claudia Durastanti, "Die Fremde". Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki. Zsolnay, 304 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 28.03.2022

so wenig Seiten mit so viel Gewicht

Dieses Buch hat eine sehr interessante Schreibweise: die Kindheit und Jugend der Protagonistin und der Eltern werden parallel erzählt und verglichen. Fokus scheint hier das Unausweichliche zu sein, von eigenen Fehleinschätzungen, die Unklarheiten wie man lieben kann und sollte bis hin zum Umgang mit eigenen Behinderungen und Gehörlosigkeit. Ist man selbstbestimmt wenn man rebellisch ist wie die Welt um einen herum? Wer bestimmt eigentlich wer oder was wir sind? Die Beschreibungen wechseln zwischen Ekel und Harmonie. Über das Lügen, dem Gefühl dass Rebellion immer mit illegalen Inhalten zu tun haben müssten und die Fertigkeit selbstständig und doch ungeliebt zu sein. "Früher oder später sind wir alle behindert."

LovelyBooks-Bewertung am 17.01.2022

Das Buch ist eher eine Aufarbeitung der Autorin über sich selbst als ein Roman. Ihre Eltern haben ihre Behinderung selber nicht angenommen und damit es sich und den Kindern nicht leicht gemacht. Ein Buch für das man sich Zeit nehmen muss.