Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

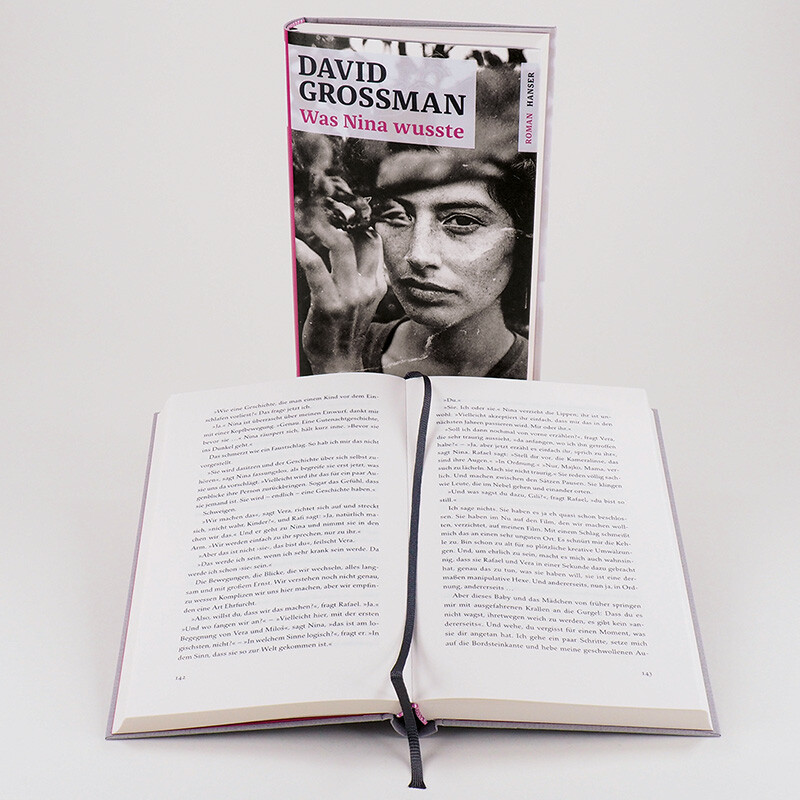

Es gibt Entscheidungen, die ein Leben zerreißen - Wer könnte eindringlicher und zarter davon erzählen als David GrossmanDrei Frauen - Vera, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin Gili - kämpfen mit einem alten Familiengeheimnis: An Veras 90. Geburtstag beschließt Gili, einen Film über ihre Großmutter zu drehen und mit ihr und Nina nach Kroatien, auf die frühere Gefängnisinsel Goli Otok zu reisen. Dort soll Vera ihre Lebensgeschichte endlich einmal vollständig erzählen. Was genau geschah damals, als sie von der jugoslawischen Geheimpolizei unter Tito verhaftet wurde? Warum war sie bereit, ihre sechseinhalbjährige Tochter wegzugeben und ins Lager zu gehen, anstatt sich durch ein Geständnis freizukaufen? "Was Nina wusste" beruht auf einer realen Geschichte. David Grossmans Meisterschaft macht daraus einen fesselnden Roman.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. August 2020

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

352

Autor/Autorin

David Grossman

Übersetzung

Anne Birkenhauer

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

hebräisch

Produktart

gebunden

Gewicht

479 g

Größe (L/B/H)

208/137/38 mm

Sonstiges

Mit Lesebändchen

ISBN

9783446267527

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"David Grossman ist ein Meister darin, mit erbarmungslosem Feingefühl zu beschreiben, wie sehr Menschen darum ringen, sich Wahrheiten nicht zu stellen. . . . Er weicht weder der Härte, noch der Düsternis aus, doch sein zutiefst menschlicher Ton, die Eleganz seiner Sprache machen 'Was Nina wusste' auch zu einem Werk umwerfender Schönheit." Claudia Voigt, Der Spiegel, 28. 11. 20

"Die Neugier, der Antrieb zum Schreiben, die Sogkraft der Geschichten, das speist sich aus seinen politischen Überzeugungen, seinen Zweifeln, seinen Fragen. Das ist seine Kunst." Volker Weidermann, Der Spiegel, 10. 10. 20

Grossman spürt mit großem Einfühlungsvermögen und sprachlichem Feingefühl den Beweggründen nach, die Menschen wie seine Vera so handeln lassen, wie sie eben handeln. Klara Obermüller, Neue Zürcher Zeitung, 30. 08. 20

"Grossmans Schreiben aus Gilis mitfühlender Perspektive setzt sich wie getrieben immer neuen Gefühlswaschgängen

aus und nutzt dennoch jede Gelegenheit, um mit sarkastischem Witz nach Luft zu schnappen, einen Moment des Abstands herzustellen." Eva Behrendt, Die Tageszeitung, 29. 08. 20

"Anne Birkenhauer, Grossmans getreue Übersetzerin, beherrscht alle Register. Alleine ihre Art, Veras kroatisch geprägtes Ivrit in ein knatternd herzhaftes Deutsch zu übertragen, ist so witzig wie anrührend." Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, 28. 08. 20

"'Was Nina wusste' ist Familiengeschichte und Zeitgeschichte in einem. Mit großer Empathie deutet Grossman die Folgen politischer und psychischer Gewalt aus. . . . Seine beeindruckenden Charaktere geben den Blick frei in die Tiefe menschlichen Empfindens und die Abgründe des 20. Jahrhunderts." Carsten Hueck, WDR5 Bücher, 22. 08. 20

"Was David Grossman mit diesem Buch leistet, entzieht sich der Beschreibung in Worten, weil es in der liebenden Härte gegenüber seinen Figuren dem entspricht, was Vera getan hat. Man muss 'Was Nina wusste' lesen, um etwas vom Unbegreiflichen zu wissen." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 08. 20

"Der Roman verströmt eine weltumarmende Kraft und Energie. . . . Ein zum Niederknien überragend

guter Text." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 14. 08. 20

"Je mehr man sich in diese von der Politik torpedierte Familiengeschichte versenkt, desto mehr psychologische Finessen offenbart sie und desto glaubhafter wirkt die sie bestimmende Sehnsucht nach Aussprache und letztlich Versöhnung." Wolfgang Schneider, Tagesspiegel, 20. 08. 20

Die Erzählung schafft eine Unterbrechung, die dem über Generationen weitergegeben Trauma Einhalt gebieten kann. Was Nina wusste ist alles auf einmal: Kriegsbericht, historische Rekonstruktion, Liebesgeschichte und Familienroman und in jeder Hinsicht überwältigend. David Grossman ist einfach der größte lebende Schriftsteller umwerfend und atemberaubend. Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 16. 08. 20

Mit welcher Empathie und Genauigkeit erzählt der Menschenkenner und illusionslose Menschenfreund David Grossman diese Geschichte! Wie ein Sog folgt der Leser diesen schmerzhaft nah heran rückenden Personen, möchte sie gar vor ihren eigenen Verletzungen schützen. Marko Martin, Welt am Sonntag, 16. 08. 20

Grossman gestaltet diese historische und tiefenpsychologische Exkursion szenisch stark, in gewohnt feinfühliger und empathischer Weise. Vergangenheit und Gegenwart schieben sich übereinander wie die Perspektiven der einzelnen Figuren. Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur, 15. 08. 20

Es ist schön und befreiend, Grossman bei seinen schreibenden Entspannungsübungen zu folgen und zu erleben, wie die Fäuste sich langsam öffnen. Vera ist eine fantastische Figur eine fanatische Ideologin, warm herzig und kühl entschlossen zu gleich, lebenskundig und doch blind für ihre Nächsten. Volker Weidermann, Der Spiegel, 14. 08. 20

"Die Neugier, der Antrieb zum Schreiben, die Sogkraft der Geschichten, das speist sich aus seinen politischen Überzeugungen, seinen Zweifeln, seinen Fragen. Das ist seine Kunst." Volker Weidermann, Der Spiegel, 10. 10. 20

Grossman spürt mit großem Einfühlungsvermögen und sprachlichem Feingefühl den Beweggründen nach, die Menschen wie seine Vera so handeln lassen, wie sie eben handeln. Klara Obermüller, Neue Zürcher Zeitung, 30. 08. 20

"Grossmans Schreiben aus Gilis mitfühlender Perspektive setzt sich wie getrieben immer neuen Gefühlswaschgängen

aus und nutzt dennoch jede Gelegenheit, um mit sarkastischem Witz nach Luft zu schnappen, einen Moment des Abstands herzustellen." Eva Behrendt, Die Tageszeitung, 29. 08. 20

"Anne Birkenhauer, Grossmans getreue Übersetzerin, beherrscht alle Register. Alleine ihre Art, Veras kroatisch geprägtes Ivrit in ein knatternd herzhaftes Deutsch zu übertragen, ist so witzig wie anrührend." Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, 28. 08. 20

"'Was Nina wusste' ist Familiengeschichte und Zeitgeschichte in einem. Mit großer Empathie deutet Grossman die Folgen politischer und psychischer Gewalt aus. . . . Seine beeindruckenden Charaktere geben den Blick frei in die Tiefe menschlichen Empfindens und die Abgründe des 20. Jahrhunderts." Carsten Hueck, WDR5 Bücher, 22. 08. 20

"Was David Grossman mit diesem Buch leistet, entzieht sich der Beschreibung in Worten, weil es in der liebenden Härte gegenüber seinen Figuren dem entspricht, was Vera getan hat. Man muss 'Was Nina wusste' lesen, um etwas vom Unbegreiflichen zu wissen." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 08. 20

"Der Roman verströmt eine weltumarmende Kraft und Energie. . . . Ein zum Niederknien überragend

guter Text." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 14. 08. 20

"Je mehr man sich in diese von der Politik torpedierte Familiengeschichte versenkt, desto mehr psychologische Finessen offenbart sie und desto glaubhafter wirkt die sie bestimmende Sehnsucht nach Aussprache und letztlich Versöhnung." Wolfgang Schneider, Tagesspiegel, 20. 08. 20

Die Erzählung schafft eine Unterbrechung, die dem über Generationen weitergegeben Trauma Einhalt gebieten kann. Was Nina wusste ist alles auf einmal: Kriegsbericht, historische Rekonstruktion, Liebesgeschichte und Familienroman und in jeder Hinsicht überwältigend. David Grossman ist einfach der größte lebende Schriftsteller umwerfend und atemberaubend. Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 16. 08. 20

Mit welcher Empathie und Genauigkeit erzählt der Menschenkenner und illusionslose Menschenfreund David Grossman diese Geschichte! Wie ein Sog folgt der Leser diesen schmerzhaft nah heran rückenden Personen, möchte sie gar vor ihren eigenen Verletzungen schützen. Marko Martin, Welt am Sonntag, 16. 08. 20

Grossman gestaltet diese historische und tiefenpsychologische Exkursion szenisch stark, in gewohnt feinfühliger und empathischer Weise. Vergangenheit und Gegenwart schieben sich übereinander wie die Perspektiven der einzelnen Figuren. Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur, 15. 08. 20

Es ist schön und befreiend, Grossman bei seinen schreibenden Entspannungsübungen zu folgen und zu erleben, wie die Fäuste sich langsam öffnen. Vera ist eine fantastische Figur eine fanatische Ideologin, warm herzig und kühl entschlossen zu gleich, lebenskundig und doch blind für ihre Nächsten. Volker Weidermann, Der Spiegel, 14. 08. 20

Besprechung vom 16.08.2020

Besprechung vom 16.08.2020

Die Korrektur der Vergangenheit

Kriegsbericht, Liebesgeschichte, Familienroman und in allem überwältigend: David Grossmans "Was Nina wusste"

Wer noch nie von der Insel Goli Otok gehört hat, wird sie jetzt nicht mehr vergessen. Die Insel nicht und all das nicht, was auf ihr geschehen ist, als im ehemaligen Jugoslawien Goli Otok ein Ort war, an dem politische Gefangene unter Tito im Umerziehungslager zu Zwangsarbeit im Steinbruch eingesetzt, gefoltert und getötet wurden.

Der israelische Schriftsteller David Grossman erzählt in seinem neuen Roman "Was Nina wusste" von einer Reise, die von Tel Aviv aus nach Kroatien auf diese Insel führt, die als "Titos Gulag" bekannt war. Er sei auch selbst, so schreibt er es in seinem Nachwort, für seinen Roman dorthin gefahren, um die Geschichte zu erkunden, die Ruinen der Straflagerbaracken zu sehen, von denen ihm eine Frau erzählt hatte, mit der er eng befreundet war, die aber vor fünf Jahren im Alter von 96 Jahren starb: Eva Panic-Nahir, 1918 auf dem Balkan geboren, hatte zu denen gehört, die auf Goli Otok interniert waren. Sie hatte überlebt und ihre Geschichte dem Schriftsteller Danilo Kis erzählt, der ihr im serbischen Fernsehen eine ganze Sendereihe widmete.

Aber Eva, schreibt Grossman, wollte, dass auch er, David Grossman, über sie schrieb. Über sie und über ihre Tochter Tiana Wages, deren Vertrauen er ebenfalls gewann, so dass eine Erzählung entstehen konnte, die die Abgründe eines schwierigen Mutter-Tochter-Verhältnisses nicht auslässt. In der Dokumentation von Kis ist Eva Panic-Nahir, so sagt es Grossman selbst, das "Symbol für einen beinahe übermenschlichen Mut, für die Fähigkeit des Menschen, auch unter den entsetzlichsten Umständen Mensch zu bleiben". Grossman nimmt ihr nichts davon. Durch die Geschichte der Tochter fügt er - der große Spezialist für Brüche, Traumata, Flucht und Verdrängung, schonungslos wahrheitssuchend und dem Menschen dabei maximal zugewandt - ihr allerdings etwas hinzu, das die Mutter lange nicht hatte aussprechen wollen. Etwas, das sie vor allem vor ihrer Tochter glaubte verbergen zu müssen, obwohl diese es längst wusste. Im Roman heißt die Figur, die Eva Panic-Nahir zum Vorbild hat, Vera; die Tochter Tiana heißt Nina. Und das Geheimnis ist: "Was Nina wusste".

Der Beginn allerdings gehört Gili, Ninas Tochter, Veras Enkelin, 39 Jahre alt. Sie arbeitet als Skriptgirl und Filmemacherin und beschließt am 90. Geburtstag ihrer Großmutter, der im Kibbuz mit einem großen Familienfest gefeiert wird, einen Film über sie zu machen. Die erste Quelle für die Realisierung dieses Vorhabens ist dabei nicht die Großmutter selbst und schon gar nicht ihre Mutter, die für Gili immer eine Abwesende gewesen ist, die nicht da war, nie, schon gar nicht, wenn sie sie brauchte. Die erste Quelle und Bezugsperson für Gili ist ihr Vater Rafael, den sie schon immer ausgefragt hat über die Familienverhältnisse und der ihr die Antworten nicht schuldig blieb.

Rafael war im Winter 1962 fünfzehn Jahre alt, als seine Mutter starb. Ein Jahr später begegnete sein Vater, jetzt Witwer, Vera, die aus Jugoslawien nach Israel gekommen war, und sie zogen zusammen. Vera war mit ihrer einzigen Tochter Nina nach Israel eingewandert, die siebzehn war. Sie hatte helles Haar, "und ihr langes, bleiches Gesicht war sehr schön, aber beinahe ausdruckslos". Rafaels Klassenkameraden nannten sie "Sphinx", liefen ihr heimlich hinterher, machten ihren Gang nach, imitierten ihren hohlen Blick. Doch war Rafael ihr da längst verfallen und wie besessen von der Idee, dass er ihr Retter sein könnte: "Wenn Nina bereit wäre, auch nur einmal mit mir zu schlafen", dachte er, "würde der Ausdruck in ihr Gesicht zurückkehren." Nina schien aber keinen Retter zu brauchen: Die Jungen, die ihr folgten, schlug sie kurzerhand zusammen, mit einer Gewalt, die es vorher im Kibbuz nicht gegeben hatte. Gerüchte machten die Runde. "Man erzählte, als ihre Mutter politische Gefangene im Gulag und Nina noch ein kleines Mädchen war, habe sie auf der Straße gelebt." Ihr Ausdruck kehrte nicht in ihr Gesicht zurück, auch nicht als Nina und Rafael schließlich ein Kind bekamen: Gili.

Beim 90. Geburtstag von Vera taucht Nina, die schon lange in möglichst großer Entfernung vom Rest ihrer Familie lebt, auf und erzählt den anderen, dass sie Alzheimer habe. Getrieben von der Angst, ihre eigene Geschichte zu vergessen, nicht mehr zu wissen, wer sie ist, überredet sie Rafael und Gili, mit ihr und Vera von Tel Aviv nach Kroatien zu fliegen, um Vera die Gelegenheit zu geben, ihre ganze Geschichte zu erzählen, die auch Ninas Geschichte ist. "Ich habe gedacht", sagt sie, "einmal müssen wir das von ihr alles der Reihe nach hören, vom Anfang bis zum Ende, was dort wirklich passiert ist." "Wo?", fragt Rafael. "Auf der Insel Goli Otok." Sie will Fakten schaffen, die sie sich, sollte sie sich aufgrund der Krankheit womöglich schon bald an nichts mehr erinnern, ansehen kann und die ihr sagen werden, wer sie ist. Gili übernimmt die Filmarbeiten.

David Grossman hat vor zehn Jahren seinen atemberaubenden Roman "Eine Frau flieht vor einer Nachricht" geschrieben, ein Epos über Israel: vom Sechs-Tage-Krieg über den Jom-Kippur-Krieg bis hin zum Libanon-Feldzug. Er erfand darin eine Frau, deren Sohn sich freiwillig für den Kriegsdienst verpflichtet und die eine Vorahnung hat, dass er sterben wird. Um den Sohn zu schützen, beschließt sie, nicht zu Hause zu sein, wenn die Überbringer der Nachricht seines Todes kommen werden. Eine Nachricht gebe es schließlich nur, wenn es auch einen Empfänger gebe, denkt sie und begibt sich auf eine Wanderung durch Galiläa, die sie eigentlich mit dem Sohn hat machen wollen, überredet einen Freund, mit ihr zu kommen, und erzählt diesem Freund von ihrem Sohn - um ihn am Leben zu halten.

Und im Grunde knüpft Grossman mit "Was Nina wusste" jetzt an diese Erzählkonstruktion an - genauso umwerfend und atemberaubend -, nur mit einer anderen Frage: Es gebe einen bekannten Film, der Titel falle ihr gerade nicht ein, stellt Gili zu Beginn des Romans fest, in dem der Held in die Vergangenheit zurückkehrt, um dort etwas zu korrigieren, "um einen Weltkrieg zu verhindern oder so". Es ist das Thema des Romans: Lässt sich die Vergangenheit erzählend korrigieren?, fragt David Grossman. Denn in Veras Leben gibt es einen Fehler, der für ein ganzes Leben reicht. Es geht um Verrat an ihrer eigenen Tochter, als diese noch ein Kind war.

Grossman lässt seine Figuren zusammen nach Goli Otok reisen. Er lässt Vera vom Lager erzählen, in das nach dem Bruch des Tito-Regimes mit der Sowjetunion jene interniert wurden, die man für Anhänger Stalins hielt. Sie erzählt, wie sie oben auf einem Felsen der Insel in der brennenden Sonne ohne Kopfbedeckung und ohne Wasser bewegungslos und blind ausharren musste, Tag für Tag, um einem von der Kommandantin gepflanzten Setzling Schatten zu spenden. Es sind unvergessliche Szenen. Sie erzählt aber auch von ihrer großen Liebe zu Milos, ihrem ersten Mann, dem Vater von Nina. Es ist eine erfüllte und zuletzt tragische Liebe zwischen ihr, der Jüdin, und ihm, dem Serben, beide engagierte Kommunisten. Nach dem Weltkrieg wird Milos der Kollaboration mit Stalin beschuldigt und nimmt sich im Gefängnis das Leben. Vera wird verhaftet, kommt nach Goli Otok und lässt ihre Tochter Nina allein zurück.

Hatte Vera, was Nina angeht, eine Wahl? Oder musste sie sie zurücklassen? Auf Goli Otok hoffen Gili und Rafael, dass die 90-Jährige die Geschichte aus der Erinnerung noch einmal anders erzählen und die Vergangenheit korrigieren könnte, um Nina von jenem Trauma zu befreien, das innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Denn so wie Vera für Nina keine Mutter sein konnte, konnte es Nina auch nicht für Gili sein. Und Gili, die bald 40 wird, fragt sich, ob sie unter diesen Voraussetzungen überhaupt ein Kind in die Welt setzen sollte.

Schon in "Eine Frau flieht vor einer Nachricht" konnte die Mutter das Leben des Sohnes, das sie erzählend schützen wollte, nicht retten. Und auch jetzt - alles andere würde zu Grossman nicht passen - entkommt keine der Figuren der Härte der Wahrheit. Doch schafft die Erzählung selbst eine Unterbrechung, die dem über Generationen weitergegebenen Trauma Einhalt gebieten kann. "Was Nina wusste" ist alles auf einmal: Kriegsbericht, historische Rekonstruktion, Liebesgeschichte und Familienroman und in jeder Hinsicht überwältigend. David Grossman ist einfach der größte lebende Schriftsteller.

JULIA ENCKE.

David Grossman: "Was Nina wusste". Roman. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Hanser, 352 Seiten, 25 Euro.

Foto Getty

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 29.11.2024

Erzählweise ist Stärke und Schwäche zugleich. War mir insgesamt zu sehr auf eine nicht sonderlich aufregende Auflösung hin angelegt.

LovelyBooks-Bewertung am 24.11.2024

Mit diesem Buch habe ich eine weitere Seite Grossmans kennengelernt. Eine vielschichtige Geschichte, die es wert ist, gelesen zu werden.