Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Zustellung: Di, 01.04. - Do, 03.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Wie ein Traum uns daran erinnern kann, wer wir eigentlich sind

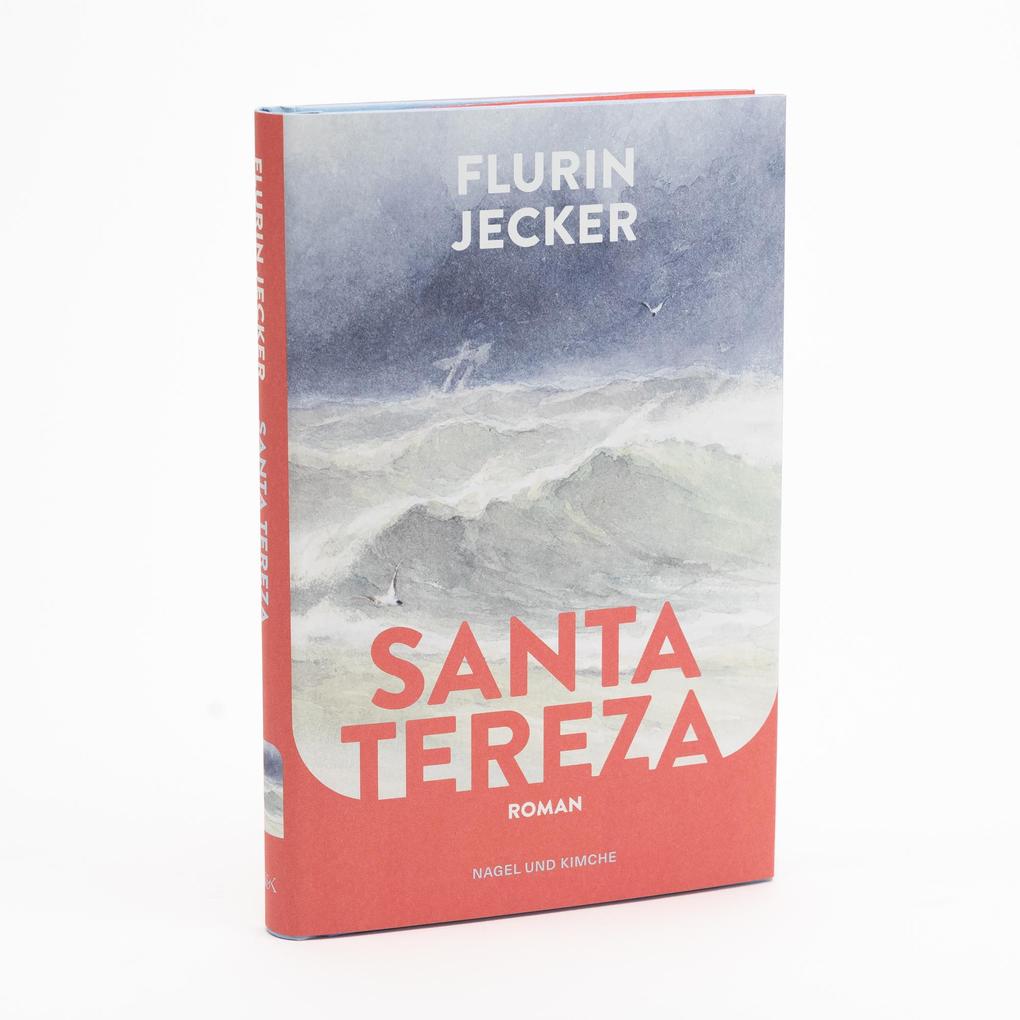

Luchs denkt, seine Geschichte wäre gelebt. Er ist Friedhofswächter und dreht da jede Nacht seine Runden - und damit scheint er auch zufrieden zu sein. Bis die 13-jährige Teresa auftaucht und er ihr Feuer leiht, ohne zu ahnen, dass er sich damit eine Suspendierung einheimst. Nach anfänglichem Ärger werden er und Teresa Freunde. Sie bringt ihm bei, Gitarre zu spielen, und erinnert ihn daran, dass er es einmal gewagt hatte, sein Leben zu leben. Und so lässt Luchs den Friedhof hinter sich und fährt zurück an den Ort seiner Träume, nach Santa Tereza, wo er sich nicht scheut, wieder er selbst zu sein.

Was hält uns davon ab, das ganze Leben zu leben? Flurin Jecker zeichnet ein liebenswürdiges Portrait einer Figur, die uns fragen lässt: Wie schaffen wir es, unsere Desillusionen hinter uns zu lassen und in eine neue Naivität zu kommen?

Produktdetails

Erscheinungsdatum

25. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

144

Autor/Autorin

Flurin Jecker

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

222 g

Größe (L/B/H)

189/127/20 mm

ISBN

9783312013609

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 28.02.2025

Ein Taugenichts des 21. Jahrhunderts

Ein Taugenichts des 21. Jahrhunderts. Zeitweise mit Gitarre statt mit Geige wie bei Eichendorff. Aber ebenso naiv und ebenso untauglich für "normale" Erwerbsarbeit wie der romantische Held. Anders als der zieht Flurin Jeckers Ich-Erzähler zunächst nicht aus, um sein Glück zu suchen. Er scheint mit seiner Tätigkeit als Friedhofswächter ganz zufrieden zu sein. Bis die dreizehnjährige Teresa auftaucht.

Nun könnte man meinen: Wenn ein lernschwacher vierunddreißigjähriger Friedhofswächter die Bekanntschaft eines dreizehnjährigen Mädchens macht, die auf den Friedhof kommt, um das Grab ihres toten Vaters zu besuchen und einen Joint zu rauchen, dann wäre dies der Beginn einer kitschigen Geschichte von einer lebenslangen Freundschaft zweier Außenseiter. Denkste.

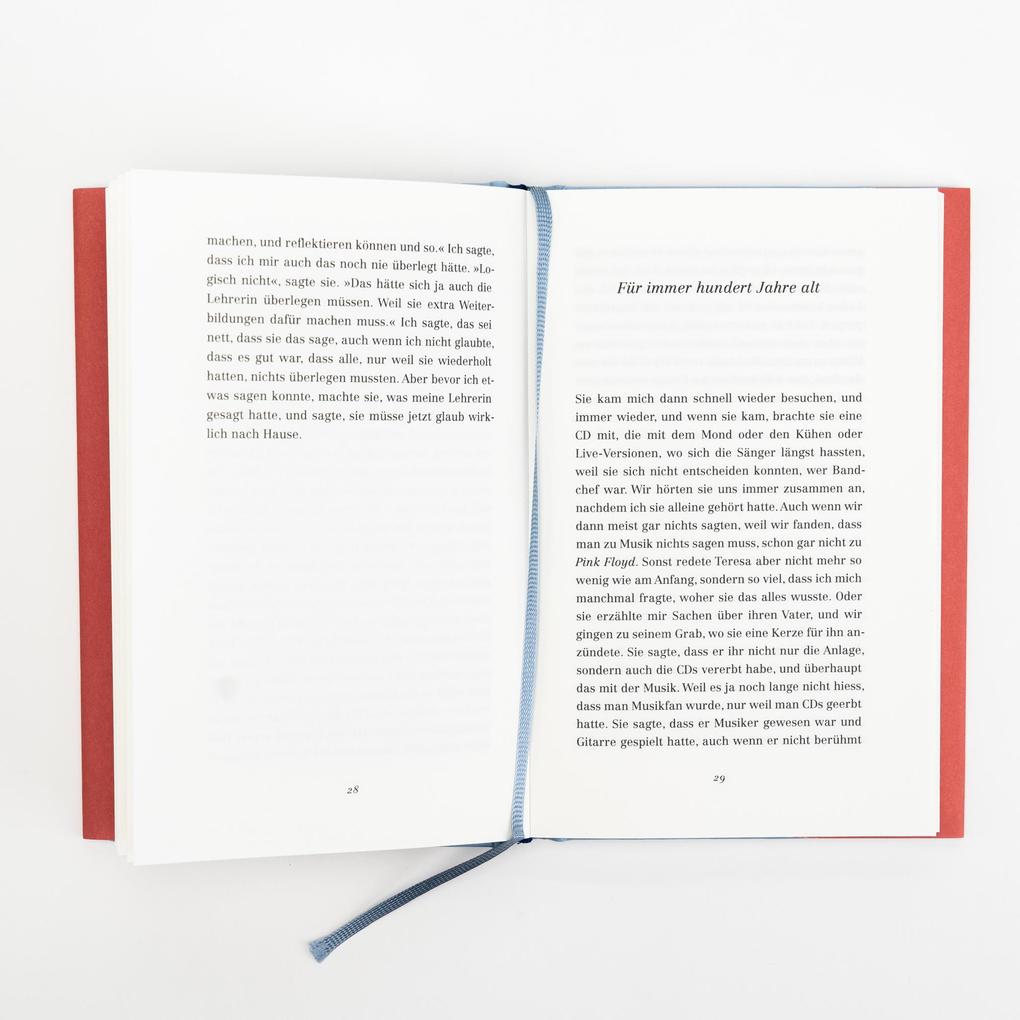

Der Friedhofswächter hat, wie Eichendorffs Held, keinen Namen, nennt sich selbst Luchs und wird von anderen auch Traktor genannt. Nicht nett. Er passt nachts auf den Friedhof auf. Eine Arbeit, die auch eine Kamera erledigen könnte, wie er selbst meint. In der Schule hat man ihm eine Lernschwäche bescheinigt. Statt dem Unterricht zu folgen, hat er lieber von seinen Freunden, den Superhelden, geschrieben. Das Mädchen, das er auf dem Friedhof kennenlernt, ist wie er selbst seelisch beschädigt. Sie kann in ihm aber einen Funken entfachen, der sein Leben durcheinanderbringt. Schließlich bringt sie ihn dazu, sich eine Gitarre zu kaufen:

"Ich sagte, dass ich doch eine Gitarre kaufen möchte und zwar eine teure, weil es nicht mein Ziel war, an meiner Beerdigung Hunderternoten zum Schnäuzen verteilen zu können. [...] Und darum hatte ich am Schluss eine Gitarre, von der man glauben konnte, sie hätten den halben Urwald dafür abgeholzt".

Die Gitarre ist dann aber doch nicht das Richtige, obwohl er nach einem Youtube-Tutorial sofort "Horse with no Name" (zwei Akkorde) spielen kann. Der nächste Ausbruchsversuch führt ihn nach Spanien, in Erinnerung an beglückende Ferien in Spanien mit Mutter und Tante in seiner Jugend. Nach Santa Tereza, wieder mit Mutter und Tante. Diesmal sind die beiden allerdings schon verstorben, was der völlig absurden Konversation mit ihnen allerdings keinen Abbruch tut.

Jeckers Ich-Erzähler rekapituliert in einem scheinbar naiven Erzählton seine Kindheit und Jugend in einer ganz eigenen, vom Mündlichen geprägten, oft anstrengenden Sprache, der nicht immer ganz leicht zu folgen ist: mit Halbsätzen, Nebensatzreihungen, Gedankensprüngen, sehr viel indirekter Rede. Der Text ist gespickt mit grotesken und oft sehr lustigen Passagen, beispielsweise zu seinem Arbeitsversuch als Telefonagent bei einer Firma, die im Streaming-Zeitalter Video-Abos verkaufen will.

"[U]nd es war alles, alles gut!", heißt es am Schluss bei Eichendorff. Hier nicht. Aber versöhnlich endet der Taugenichts im 21. Jahrhundert auch.

Für Traumwandler, Glückssucherinnen und Freunde des absurden Humors!

am 25.02.2025

Die Welt des Luchs

Der Roman Santa Tereza wird ganz von dem Icherzähler, einem Friedhofswärter, beherrscht. Er ist ein Sonderling und lebt ziemlich in seiner eigenen Welt.

Als er einer 13jährigen Feuer für einen Joint gibt, gerät er in Verdacht, Hasch verkauft zu haben. Das stimmt aber nicht und das Mädchen stellt es klar. Der Beginn einer Freundschaft.

Doch so richtig kann sie als Figur nicht wirken, außer in der Wahrnehmung von Luchs.

Daher gibt es auch keine anderen Figuren, die in dem Buch mehr zum tragen kommen. Das ist konsequent, aber vielleicht doch auch bedauerlich.

Seine Erzählstimme ist so prägend wie eindimensional.

Man bleibt daher auch ratlos zurück.

Davon abgesehen ist es ein raffiniert gemachter Roman.