Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

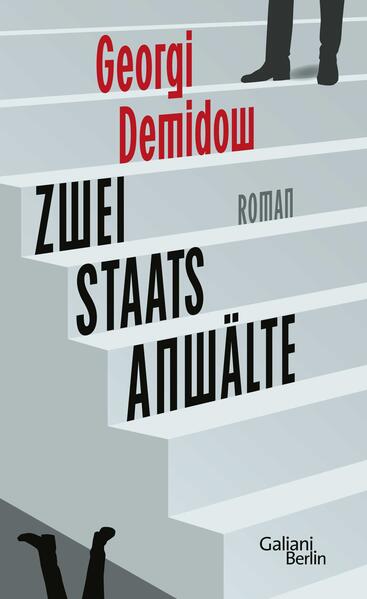

Wie kein Zweiter erzählt Georgi Demidow von der Ohnmacht des Einzelnen angesichts einer willkürlichen Staatsmaschine - mit grandioser Beobachtungsschärfe, tiefer Menschlichkeit und Figuren, die man nicht vergisst. Ein erschreckend gegenwärtiger Roman.

1937: Dem jungen Staatsanwalt Kornew wird ein anonymer Brief zugestellt, in dem ein mit Blut beschriebenes Stück Pappe steckt. Darin bittet ein Gefangener um die Untersuchung seines Falls. Der Staatsanwalt ist verwirrt - er beschließt kraft seines Amtes unangemeldet das Gefängnis aufzusuchen.

Nach erheblichen Widerständen bekommt er Zugang zu dem Häftling und begreift im Verlauf des Gesprächs, dass der NKWD eine Organisation ist, die nicht nur Staatsfeinde vernichtet, sondern auch dessen Freunde, selbst glühendste Anhänger der sowjetischen Idee.

Unter anderem erfährt er, dass Kornews Brief einer von Hunderten war - Schreiben von Inhaftierten an ihre Familien und an die Staatsanwaltschaft, die das Gefängnis nie verließen und direkt in den Ofen wanderten.

Der erschütterte Kornew glaubt, dass es sich bei den Aktivitäten des NKWD um eine Verschwörung gegen die Sowjetmacht handelt, und beschließt, handstreichartig nach Moskau zu fahren und den obersten Generalstaatsanwalt der UdSSR aufzusuchen. Damit setzt er ein mächtiges Räderwerk in Gang . . .

Spannend, grotesk und von verstörender Aktualität - ein Triumph der Literatur.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

231

Autor/Autorin

Georgi Demidow

Herausgegeben von

Thomas Martin, Irina Rastorgueva

Übersetzung

Thomas Martin, Irina Rastorgueva

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

russisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

1 s/w-Fotografie

Gewicht

324 g

Größe (L/B/H)

205/129/27 mm

Sonstiges

Mit einem Dossier der Übersetzer über das russische Justizsystem damals und heute

ISBN

9783869713069

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Thomas Martin und Irina Rastorgujewa haben Demidows Kurzroman vom Russischen in ein schneidend scharfes Deutsch übertragen. Paul Jandl, NZZ

Ein literarisches Monument der Epoche Kerstin Holm, FAZ

Ein große Entdeckung! Uli Hufen, WDR Westart

Ein literarisches Monument der Epoche Kerstin Holm, FAZ

Ein große Entdeckung! Uli Hufen, WDR Westart

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

Justiz als Dienerin der Repression

Sieger der Geschichte: Georgi Demidow schreibt mit "Zwei Staatsanwälte" einen Roman aus dem Großen Terror.

Von Kerstin Holm

Von Kerstin Holm

Der sowjetrussische Physiker, Gulag-Häftling und Autor Georgi Demidow (1908 bis 1987) ist einer der bedeutendsten Lager-Schriftsteller. Sein Werk konnte erst nach seinem Tod in seiner Heimat veröffentlicht werden, und der Berliner Galiani-Verlag hat mit dem Roman "Zwei Staatsanwälte" verdienstvollerweise nun das zweite Buch auf Deutsch herausgebracht. Der vom Physiknobelpreisträger Lew Landau geförderte Demidow kam unter Stalin für viele Jahre ins Straflager, wo seine Finger erfroren, weshalb er seine Texte, die er an diversen Orten versteckte, auf der Schreibmaschine tippte. Doch nachdem der Inlandsgeheimdienst KGB bei einer Razzia 1980 sämtliche Manuskripte und Schreibmaschinen konfiszierte, gab Demidow das Schreiben auf und starb im Bewusstsein, dass sein Lebenswerk vernichtet wäre. Seine Tochter Valentina konnte dann aber während der Perestroika die Schriften des Vaters aus den KGB-Archiven zurückerlangen.

Demidow schildert die staatliche Repressionsmaschine nicht als existenzielle Erfahrung wie der ihm freundschaftlich verbundene Warlam Schalamow, sondern wie eine Versuchsanordnung, bei der die menschlichen Optionen und Triebkräfte sichtbar werden. In den "Zwei Staatsanwälten", die als "Eine Geschichte aus dem Großen Terror" untertitelt sind, lässt er den Lebensweg eines idealistischen jungen Juristen, der an Stalin glaubt und dessen Kampf gegen Konterrevolutionäre dienen will, mit dem des berüchtigten Chefanklägers bei den Moskauer Schauprozessen, Andrej Wyschinski, kreuzen.

Die Herausgeber Thomas Martin und Irina Rastorgueva haben das Buch kongenial übersetzt, wenngleich ihre Entscheidung, russische Ausdrucksweisen und Wortbildungen im Deutschen nachzumachen, manchmal auf Kosten der hiesigen Idiomatik geht. Ihr instruktives Nachwort über den historischen Kontext der Geschichte und das Wiederaufleben der Rechtsverhöhnung in der russischen Gegenwart, flankiert durch Schlüsselschriften von Lenin und Wyschinski, die die Terrorjustiz rechtfertigen und Beweise vor Gericht für überflüssig erklären, runden die Publikation ab.

Die Hauptfigur ist etwas jünger als der Autor selbst, ein begeisterter, "heilig" gläubiger Kommunist, wie es, die entsprechende russische Formel übernehmend, für inbrünstig oder zutiefst glaubend heißt. Die Massenverhaftungen der späten Dreißigerjahre bescheren ihm den Posten eines das Bezirkshauptstadtgefängnis überwachenden Staatsanwalts. Dass er dort von seiner Aufgabe, die Haftbedingungen zu kontrollieren, abgehalten wird, irritiert ihn ebenso wie die offensichtlich falschen Auskünfte, die Angehörige von Häftlingen von deren Schicksal erhalten. Als er zudem seinen besten Freund in der Liste verurteilter Verschwörer und in einer Zelle einen wegen seiner Weigerung, Kollegen zu denunzieren, schwer gefolterten Dozenten findet, glaubt er an konterrevolutionäre Umtriebe in den Sicherheitsorganen und versucht, bei seinem obersten Chef in Moskau Alarm zu schlagen.

Wyschinski, der in seiner Jugend Menschewik, also Sozialdemokrat, gewesen war, diente den Bolschewiken hingegen mit dem Übereifer des Renegaten. Die Roten hatten sich mangels einer sozialen Basis nur dank ihrer Brutalität und der Skrupellosigkeit durchgesetzt, mit der sie taktische Bündnisse eingingen, um die Partner dann zu vernichten. Die Geschichte interessiert sich nur für Sieger, begreift Demidows Wyschinski, der, um sich unter Stalin an der Spitze der Nahrungskette zu halten, die Vernichtung von dessen tatsächlichen oder vermeintlichen Gegnern mit absurden Rechtsgrundsätzen begründete, die der spanischen Inquisition zu entstammen scheinen.

Doch bei der Audienz, die er dem unangemeldeten Neuling aus der Provinz wider alle Wahrscheinlichkeit gewährt, hört sich Wyschinski dessen Berichte über die kriminellen Umtriebe bei den Sicherheitsorganen scheinbar zugewandt an, wobei er knapp deren faktische Autonomie im Staat erwähnt. Indem er seinen Helden verzweifelt schlussfolgern lässt, dass er sich wohl an den NKWD-Chef Jeschow direkt wenden müsse, zeigt Demidow, dass sein gebildeter, loyaler, anständiger, aber jede Lebensklugheit entbehrender Jungjurist die Rolle der Justiz als Dienerin des Terrors immer noch nicht kapiert. Als Wyschinski ihn mit einer Bescheinigung und einem Fahrschein nach Hause schickt, glaubt er an einen klugen Schachzug - bis die Falle hinter ihm zuschlägt.

Damit kontrastieren anpassungsfähige Gestalten wie der joviale Gefängnisdirektor - beziehungsweise Dirgef, wie er in Anlehnung an die russische Kurzwortbildung auch heißt -, der Klagen über infolge der Massenverhaftungen überfüllte Zellen kontert, indem er sich witzelnd gegen Abstriche bei der stalinistischen Arbeitsnormerfüllung verwahrt. Oder ein früherer Lumpenhändler, der als "sozial schädliches Element" willkürlich zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, seine Klugheit wohlweislich verbirgt und still die politischen Verhältnisse studiert. Als der alt und fragil wirkende Mann bei der Verbrennung von Kassibern politischer Häftlinge eingesetzt wird, stellt er fest, dass alle Inhaftierten über Folter klagen, erpresste Geständnisse widerrufen und dass ihnen ihr Korrespondenzrecht verwehrt wird.

Am Ende fährt Demidow die Kamera zurück und zeigt seine Helden aus historischer Perspektive. Der naive Staatsanwalt, der für einen angeblichen Attentatsversuch zum Tod verurteilt und zu Zwangsarbeit "begnadigt" wird, stirbt nach fünf Jahren in einer Zinnmine im fernöstlichen Kolyma, wo auch der Autor selbst Zwangsarbeiter war. Wie zahllose andere Lagertote wird er in einem Massengrab verscharrt, das kein Denkmal markiert und das wegen der Vernichtung der entsprechenden Archive inzwischen auch nicht mehr aufzufinden wäre. Wyschinski hingegen, der für seine Verdienste um die sowjetische Unrechtsjustiz im Interesse der Sicherheitsorgane den Stalinpreis erhielt, liegt hinter einer Marmorplatte mit Goldlettern in der Kremlmauer begraben. Der Hartnäckigkeit von Valentina Demidowa sei Dank, dass dieses literarische Monument der Epoche ihre Diagnose stellen kann.

Georgi Demidow: "Zwei Staatsanwälte". Roman.

Aus dem Russischen von Thomas Martin und Irmina Rastorgueva. Galiani Verlag, Berlin 2025.

233 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Zwei Staatsanwälte" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.