Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

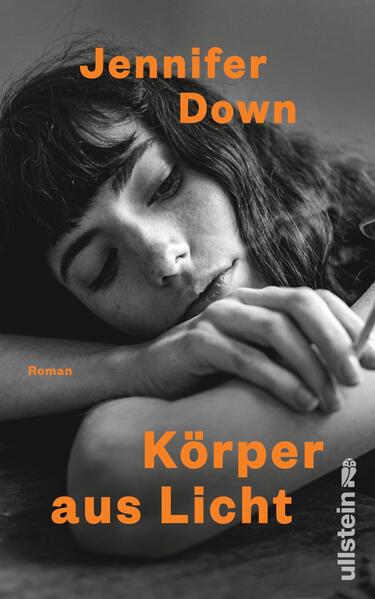

»Körper aus Licht ist ein Wunderwerk: Episch und voller Details, hart und zart, immer herzzerreißend. Wie viel kann ein Mensch aushalten, ohne die Hoffnung zu verlieren? Maggies Stimme hat mich nicht mehr losgelassen. « ELENA FISCHER

Maggie ist vier, als sie in die Obhut des Staates kommt. Nichts in den Heimen, Wohngruppen, Pflegefamilien ist von Bestand; sie sehnt sich nach Verbundenheit, erfährt große menschliche Güte - und was es heißt, ausgeliefert zu sein.

Als sie erwachsen ist und dieses zerrüttete Leben hinter sich gelassen hat, wirft eine unerwartete Nachricht sie zurück in ihre Vergangenheit: Erinnerungen an dunkle Nächte kehren wieder, Klopfzeichen an der Schlafzimmerwand, die erste Liebe und unbegreiflicher Verlust. Können wir den Geschichten, die wir tief ins uns vergraben, jemals entkommen?

»Ein bemerkenswert einfühlsames Buch - ein Leben, das man nicht leugnen kann. « The Guardian

»Die Geschichte eines prallen Lebens, empathisch, aufwühlend, mitreißend. Es geht um Trauma und Schmerz, um Erinnerung und Verlust, um die Weigerung, etwas anderes zu tun als zu überleben, gegen alle Widerstände. Episch und doch bis ins Detail genau. « Australian Book Review

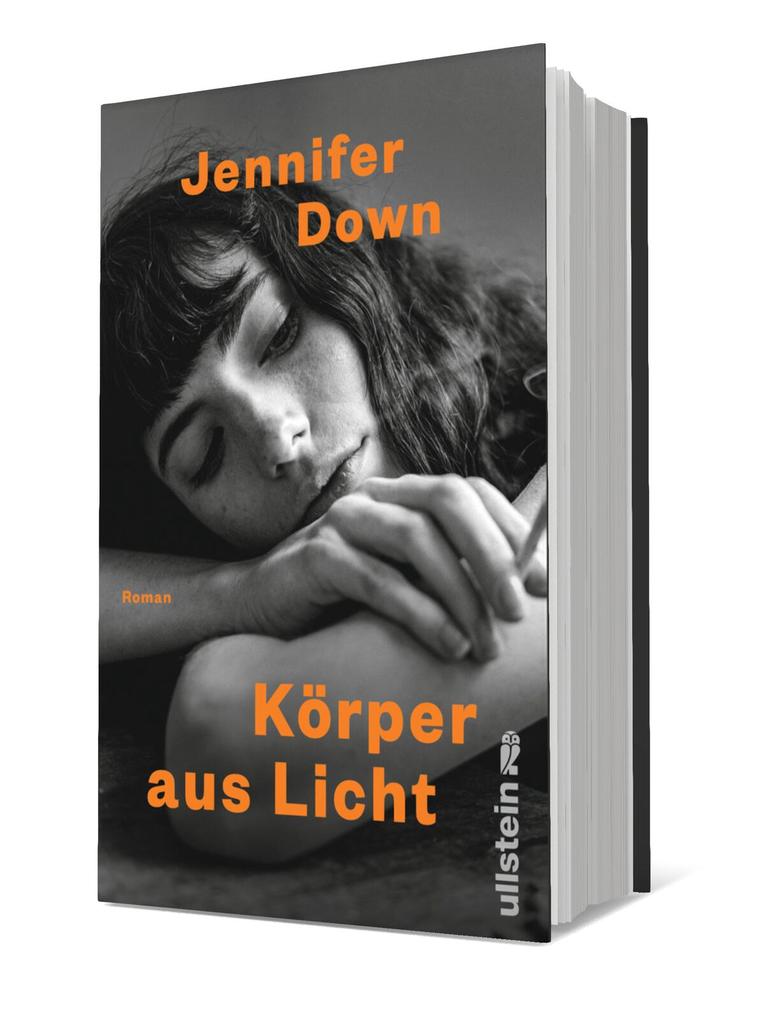

Produktdetails

Erscheinungsdatum

30. Januar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

536

Autor/Autorin

Jennifer Down

Übersetzung

Claudia Voit

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

660 g

Größe (L/B/H)

218/147/53 mm

ISBN

9783550202490

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Es ist nahbare und zugleich bildstarke Sprache wie diese, die zum Sog beiträgt, den Maggies Erzählstimme besitzt [. . .]. « Emilia Kröger, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Die Australierin Jennifer Down verschont ihre Leser nicht. Sie erzählt detailliert, sie versucht, ihnen das Innere dieser Frau und ihre Erfahrungen nachfühlbar zu machen. « Antonia Barboric, Die Presse

»Hoffnung vermittelt der Roman durch Maggies unglaubliche Resilienz und durch den Umstand, dass sich Menschen finden, die ihr die Fürsorge geben, die der Staat ihr in Kindheit und Jugend nicht zuteilwerden ließ. « Claudia Fuchs, SWR

»Es ist [. . .] keine leichte Lektüre, aber eine, die die Leser*innen noch lange über Maggie und die Vielzahl der enthaltenen Themen und Fragen nachdenken lässt. « Nicole Hoffmann, Missy Magazine

»ln einer ganz eigenen, unerwarteten poetischen Sprache erzählt Jennifer Down die Geschichte von Maggie, die [. . .] sich ihren Platz in der Welt sucht. « Petra Schulte, Emotion

»Kein Thriller, aber so spannend und ergreifend, dass es uns beim Lesen fast Nerven und Herz zerfetzt. « Angela Wittmann, Brigitte

»Eine entscheidende Qualität des Charakterbilds liegt jedoch darin, dass Jennifer Down ihre Protagonistin weder auf die Opfer- noch auf die Heldinnenrolle festschreibt. « Angela Schader, perlentaucher. de

»Die Australierin Jennifer Down verschont ihre Leser nicht. Sie erzählt detailliert, sie versucht, ihnen das Innere dieser Frau und ihre Erfahrungen nachfühlbar zu machen. « Antonia Barboric, Die Presse

»Hoffnung vermittelt der Roman durch Maggies unglaubliche Resilienz und durch den Umstand, dass sich Menschen finden, die ihr die Fürsorge geben, die der Staat ihr in Kindheit und Jugend nicht zuteilwerden ließ. « Claudia Fuchs, SWR

»Es ist [. . .] keine leichte Lektüre, aber eine, die die Leser*innen noch lange über Maggie und die Vielzahl der enthaltenen Themen und Fragen nachdenken lässt. « Nicole Hoffmann, Missy Magazine

»ln einer ganz eigenen, unerwarteten poetischen Sprache erzählt Jennifer Down die Geschichte von Maggie, die [. . .] sich ihren Platz in der Welt sucht. « Petra Schulte, Emotion

»Kein Thriller, aber so spannend und ergreifend, dass es uns beim Lesen fast Nerven und Herz zerfetzt. « Angela Wittmann, Brigitte

»Eine entscheidende Qualität des Charakterbilds liegt jedoch darin, dass Jennifer Down ihre Protagonistin weder auf die Opfer- noch auf die Heldinnenrolle festschreibt. « Angela Schader, perlentaucher. de

Besprechung vom 03.04.2025

Besprechung vom 03.04.2025

Ein Leben voller schwarzer Löcher

Jennifer Downs Roman "Körper aus Licht"

Auf die Frage, wovon Literatur erzählen soll, kann eine Antwort lauten: vom Leben. Und noch weiter gehend kann behauptet werden, dass ein guter Roman eine in sich geschlossene Welt ist und so auch ein in sich geschlossenes Leben erzählen sollte, von Anfang bis Ende. Eine solche Art Roman ist "Bodies of Light" der australischen Autorin Jennifer Down, der jetzt in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Körper aus Licht" erschienen ist. Die Protagonistin Maggie Sullivan breitet in ihm ihr ganzes Leben aus - von den ersten erinnerbaren Gefühlen und Gedanken bis hin zu ihrem gegenwärtigen circa fünfzigjährigen Ich, das die eigene Lebensgeschichte im Rückblick erzählt. Und dies in einer so mitreißenden Erzählweise, dass man kaum anders kann, als ihrer Geschichte zu folgen.

Das liegt erstens am Erzähltempo, in dem Maggie manchmal Monate und Jahre in wenigen Sätzen abhandelt, um dann wiederum in Schlüsselereignissen ganz zeitdeckend zu erzählen, sodass einzelne Dialoge, Gefühle und Gedanken die lebensbedeutenden Momente nachvollziehbar ausgestalten. Die Übergänge im Tempo fallen dabei kaum auf, sind so elegant verwoben, dass beim Lesen keineswegs die Orientierung verloren geht. Maggies fortlaufende Lebenserzählung über fast fünf Dekaden hinweg wird zudem immer wieder, wie ein kurzes Aufblitzen, durch Vorausgriffe in die Gegenwart unterbrochen. Es sind jeweils zwar nur wenige Seiten, aber sie wirken doch als spannendes Element, indem sie etwas nicht ganz Greifbares, aber Düsteres vorwegnehmen, dessen Bedeutung sich nur langsam entfaltet und erst zum Romanende vollständig fassbar wird.

Schließlich gibt es auch immer wieder teils metanarrative Kommentare und Einschübe von Maggie, die sich stimmig in ihre Erzählung einfügen. Als sie zum Beispiel abermals einen schlimmen Verlust erleidet, davon aber in nüchternem Ton in nur neun Sätzen erzählt, heißt es: "Falls der Eindruck entsteht, als würde ich nur so durch die Geschichte hetzen, dann mag da was dran sein. Aber wie viele Arten gibt es schon, sie zu erzählen? Es sind die gleichen Bilder wie zuvor."

Überhaupt muss an dieser Stelle gesagt sein, dass das, was Maggie in ihrem Leben widerfährt, mehr an Leid und Tragik bereithält, als es ein Mensch vertragen kann. Ihre Lebensgeschichte ist in drei Abschnitte aufgeteilt, von denen jeder für sich ein Roman oder ein ganzes Leben hätte sein können, und es scheint schwer fassbar, dass all das nur eine Figur erlebt haben soll. Und so ist dem Buch sinnvollerweise auch eine Inhaltsbemerkung vorangestellt: "Liebe Lesende, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Diese sind: sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung, Verlust, Drogen- und Medikamentenmissbrauch."

Im ersten Teil erzählt Maggie ihre Kindheit und Jugend, nachdem sie mit nur vier Jahren als Pflegekind weg von ihrem Vater und in staatliche Obhut kommt. Was es bedeutet, wenn keine Bezugsperson, sondern eine behördliche Institution für die eigene Erziehung verantwortlich ist, lernt sie schon als Jugendliche: "Das ist so eine Sache, die andere Pflegekinder verstehen. Wir wussten Dinge, die normale Kinder nicht wussten, aber eine Menge ging auch an uns vorbei. Vielleicht, wie man schwimmt, oder das Achter-Einmaleins oder über die erste Periode aufgeklärt zu werden. Schuld war daran niemand, so was passierte eben einfach." Diese soziale Herkunft wird den Verlauf ihres Lebens maßgeblich bestimmen, bei Waisen- oder Pflegekindern ist dieser Umstand sogar empirisch nachgewiesen: Sie sind eher gefährdet, Opfer von Missbrauch zu werden, und einem höheren Risiko psychischer oder suchtbedingter Erkrankungen ausgesetzt.

All das muss auch Maggie erleben: Sie wird als Jugendliche von einem Heimvater vergewaltigt, und auch in ihrer ersten Beziehung wird ihr Gewalt angetan. Sie entwickelt zwar Resilienz, macht einen sehr guten Schulabschluss und beginnt ein Studium. Doch dann wirft sie ein psychischer Anfall aus der Bahn, und sie muss sich neu auf- und ausrichten. "Vielleicht ist es nur logisch, dass ein schwarzes Loch ein weiteres hervorbringt. In diesem Szenario bin ich ein schwarzes Loch." Nach dem abgebrochenen Studium wechselt sie durch verschiedene Jobs und Orte - überhaupt ist ihr Leben von Unstetigkeit geprägt, was sich darin abbildet, dass die Kapitel jeweils mit Jahreszahlen und ständig wechselnden Orten betitelt sind, an denen sie gerade lebt. Doch ihr gelingt es, sich niederzulassen, eine Beziehung und einen festen Freundeskreis aufzubauen, bis sich wieder ein schwarzes Loch auftut.

Auch im zweiten Teil, der eine weitaus kürzere Zeitspanne von nur sechs Jahren erzählt, muss Maggie schwer fassbare Verlusterfahrungen machen. Und so endet dieser Teil ähnlich wie der erste: Sie steht vor dem Nichts und muss sich neu erfinden und aufbauen.

All den Erfahrungen, die sie macht, wohnt inne, dass Maggie ihrer sozialen Herkunft nicht entkommen kann. Die feinen Unterschiede in Bezug zu anderen Menschen in ihrem Leben werden sehr treffend und bildlich beschrieben. Als sie zusammen mit einer Freundin deren Familie besucht, merkt sie, dass es in ihrem Leben niemanden gibt, mit dem sie sich auf eine gemeinsame Vergangenheit beziehen kann: "Es ist, als hätte ich keinen Beweis, dass ich außerhalb von jetzt jemals wirklich existiert habe. Ich kann nie sagen: Weißt du noch, als wir das und das gemacht haben, weil es niemanden gibt, zu dem ich das sagen könnte." Im Sinne der Intersektionalität überlagert sich ihre Herkunft mit Maggies fehlender beziehungsweise lückenhafter Schulbildung und den Einkommensunterschieden, die ihr besonders an der Universität bewusst werden, wo sie sich fühlt "wie eine Betrügerin" und sich wundert, wie alle anderen "einfach so locker aussehen, als wären sie dazu bestimmt, genau dort zu sein, wo sie gerade sind".

Egal, wie sehr sie sich auch anstrengt, liest, lernt und aufpasst, die anderen sind ihr immer voraus. "Manchmal hatte ich den Eindruck, als wüssten sie mehr als ich, als würden sie mehr verstehen, ohne auch nur einen einzigen Blick in die Texte geworfen zu haben. Ich konnte mir nicht erklären, wie ich so viel verpasst hatte, wo wir doch alle im gleichen Alter waren. Ich war neidisch auf diesen faulen Intellektualismus. Ich wollte mich nicht so sehr anstrengen müssen."

Und nach jedem Mal, wenn Maggie Verlust, Retraumatisierung oder anderes erlebt, was ihre bisherige Lebensrealität zerstört, nach jedem weiteren Mal, wenn sie Menschen und Orte zurücklassen muss, verstärkt sich ihr Gefühl der Isolation und Einsamkeit. Außerdem holt sie ihre Vergangenheit ein: "Es musste einen Weg geben, meine Erinnerungen auszulöschen oder sie zumindest an einem sicheren Ort zu verstauen, wo ich nicht über sie nachdenken musste. Mein ganzes Leben lang hatte ich mir Kontrolle antrainiert und vermieden, dass etwas durchsickerte. Und jetzt kämpfte ich dagegen an wie eine erschöpfte Schwimmerin." Es ist nahbare und zugleich bildstarke Sprache wie diese, die zum Sog beiträgt, den Maggies Erzählstimme besitzt, und die von Claudia Voit sehr passend ins Deutsche übertragen wurde. EMILIA KRÖGER

Jennifer Down: "Körper aus Licht". Roman.

Aus dem Englischen

von Claudia Voit.

Ullstein, Berlin 2024.

544 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 23.03.2025

So eindringlich!

KÖRPER AUS LICHT

Jennifer Down

TW: Sexueller Übergriffe an Kindern, Drogenmissbrauch

Ich habe keine Fotos von mir, begann ich. Das ist es gar nicht unbedingt. Aber es ist, als hätte ich keinen Beweis, dass ich außerhalb von jetzt jemals wirklich existiert habe. Ich kann nie sagen: Weißt du noch, als wir das gemacht haben, weil es niemanden gibt, zu dem ich das sagen könnte. (S. 297)

Maggies Leben ist von Verlust und Vernachlässigung gezeichnet. Mit nur zwei Jahren stirbt ihre Mutter an einer Überdosis der Beginn eines unaufhaltsamen Abwärtssogs. Zwei Jahre später widerfährt ihr das Unfassbare: der erste Missbrauch. Mit fünf Jahren wird ihrem heroinsüchtigen Vater das Sorgerecht entzogen und Maggie kommt ins Kinderheim. Doch anstatt Schutz zu finden, beginnt hier ihre verhängnisvolle Reise durch das australische Fürsorgesystem. Ein endloser Kreislauf aus Heimen und Pflegefamilien fügt ihr Narben zu, die niemals verheilen werden. Die Behörden versagen vollständig. Trotz eindeutiger Anzeichen von Missbrauch bleibt ihre Not ungehört. Niemand hilft ihr.

Diese Kindheit ein Wort, das kaum zutreffend erscheint hinterlässt tiefe Spuren. Als Erwachsene sucht Maggie nach Halt und geht Bindungen ein, doch wahre Nähe bleibt für sie kaum erträglich. Zwischen Sehnsucht nach Zugehörigkeit und der Angst vor emotionaler Enge schwankt sie ein Leben lang. Ohne festen Anker treibt sie durch die Jahre. Nur wenige Menschen haben ihr Momente des Lichts geschenkt so selten und kostbar, dass sie kaum ins Gewicht fallen.

Körper aus Licht ist ein schmerzhaft intensiver Coming-of-Age-Roman, der lange nachhallt. Jennifer Downs Schreibstil ist fließend, roh und trifft mitten ins Herz. Er passt perfekt zu Maggie einer Protagonistin, die sich nach Liebe sehnt und doch stets mit ihr ringt.

Für empfindsame Leser ist dieses Buch eine Herausforderung. Doch wer Demon Copperhead und Ein wenig Leben liebt, findet hier ein literarisches Meisterwerk. Dieses Buch hat mich zutiefst bewegt und deshalb möchte ich es uneingeschränkt empfehlen.

5/5

LovelyBooks-Bewertung am 23.03.2025

KÖRPER AUS LICHTJennifer DownTW: Sexueller Übergriffe an Kindern, Drogenmissbrauch"Ich habe keine Fotos von mir, begann ich. Das ist es gar nicht unbedingt. Aber es ist, als hätte ich keinen Beweis, dass ich außerhalb von jetzt jemals wirklich existiert habe. Ich kann nie sagen: Weißt du noch, als wir das gemacht haben, weil es niemanden gibt, zu dem ich das sagen könnte." (S. 297)<p data-end="842" data-start="159">Maggies Leben ist von Verlust und Vernachlässigung gezeichnet. Mit nur zwei Jahren stirbt ihre Mutter an einer Überdosis - der Beginn eines unaufhaltsamen Abwärtssogs. Zwei Jahre später widerfährt ihr das Unfassbare: der erste Missbrauch. Mit fünf Jahren wird ihrem heroinsüchtigen Vater das Sorgerecht entzogen und Maggie kommt ins Kinderheim. Doch anstatt Schutz zu finden, beginnt hier ihre verhängnisvolle Reise durch das australische Fürsorgesystem. Ein endloser Kreislauf aus Heimen und Pflegefamilien fügt ihr Narben zu, die niemals verheilen werden. Die Behörden versagen vollständig. Trotz eindeutiger Anzeichen von Missbrauch bleibt ihre Not ungehört. Niemand hilft ihr.<p data-end="1306" data-start="844">Diese Kindheit - ein Wort, das kaum zutreffend erscheint - hinterlässt tiefe Spuren. Als Erwachsene sucht Maggie nach Halt und geht Bindungen ein, doch wahre Nähe bleibt für sie kaum erträglich. Zwischen Sehnsucht nach Zugehörigkeit und der Angst vor emotionaler Enge schwankt sie ein Leben lang. Ohne festen Anker treibt sie durch die Jahre. Nur wenige Menschen haben ihr Momente des Lichts geschenkt - so selten und kostbar, dass sie kaum ins Gewicht fallen.<p data-end="1580" data-start="1308">Körper aus Licht ist ein schmerzhaft intensiver Coming-of-Age-Roman, der lange nachhallt. Jennifer Downs Schreibstil ist fließend, roh und trifft mitten ins Herz. Er passt perfekt zu Maggie - einer Protagonistin, die sich nach Liebe sehnt und doch stets mit ihr ringt.Für empfindsame Leser ist dieses Buch eine Herausforderung. Doch wer Demon Copperhead und Ein wenig Leben liebt, findet hier ein literarisches Meisterwerk. Dieses Buch hat mich zutiefst bewegt - und deshalb möchte ich es uneingeschränkt empfehlen.5/5