Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Rainer Maria Rilke: 150. Geburtstag am 4. Dezember 2025

Rainer Maria Rilke gilt als einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Kunst sei "Dinge machen aus Angst", schreibt er im Juli 1903 seiner ehemaligen Geliebten Lou Andreas-Salomé. Manfred Koch zeigt in seiner neuen, Leben und Werk gleichermaßen in den Blick nehmenden Biographie Rilke als hochsensibles Echolot und geschlechtlich fluidesten Dichter der heraufziehenden Moderne. So entsteht die mitreißende Erzählung eines radikalen Lebens, das ganz Kunst sein will und dadurch eine Wahrnehmungssensibilität entfaltet, die erschreckend nah in Berührung kommt mit den Abgründen in ihm selbst und in seiner Zeit.

Rainer Maria Rilkes Lebensstationen sind immer auch Marksteine seines Werkes: Prag, Russland, Worpswede, Paris, München, Duino, Spanien, Schweiz. Manfred Kochs wunderbar geschriebene Biographie folgt diesen Stationen wie dem kreativen Kreuzweg eines körperlich wie seelisch bedrohten Mannes und verbindet Rilkes Lebenswanderung mit exemplarischen, verständlichen Interpretationen seines Werks. Der Dichter der "Duineser Elegien" erscheint als ein Mann, der wie kein zweiter zu schnorren versteht, Frauen und Mäzene in seinen Bann zieht und bis an den Rand des Erträglichen manieriert ist, der aber zugleich all dies wie sein eigenes Leben rigoros zur bloßen Folie macht für das, worauf es ihm ankommt: Dichtung für die Ewigkeit zu schaffen und aus Leben «wahre» Kunst werden zu lassen. Er hatte darin Erfolg, aber der Preis war hoch, für ihn selbst wie für all jene, die ihn umgaben. Rechtzeitig zum 150. Geburtstag liegt mit dieser einfühlsamen, auf einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Leben und Werk basierenden Biographie ein neuer zeitgemäßer Zugang zu Rainer Maria Rilke vor.

Rainer Maria Rilke gilt als einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Kunst sei "Dinge machen aus Angst", schreibt er im Juli 1903 seiner ehemaligen Geliebten Lou Andreas-Salomé. Manfred Koch zeigt in seiner neuen, Leben und Werk gleichermaßen in den Blick nehmenden Biographie Rilke als hochsensibles Echolot und geschlechtlich fluidesten Dichter der heraufziehenden Moderne. So entsteht die mitreißende Erzählung eines radikalen Lebens, das ganz Kunst sein will und dadurch eine Wahrnehmungssensibilität entfaltet, die erschreckend nah in Berührung kommt mit den Abgründen in ihm selbst und in seiner Zeit.

Rainer Maria Rilkes Lebensstationen sind immer auch Marksteine seines Werkes: Prag, Russland, Worpswede, Paris, München, Duino, Spanien, Schweiz. Manfred Kochs wunderbar geschriebene Biographie folgt diesen Stationen wie dem kreativen Kreuzweg eines körperlich wie seelisch bedrohten Mannes und verbindet Rilkes Lebenswanderung mit exemplarischen, verständlichen Interpretationen seines Werks. Der Dichter der "Duineser Elegien" erscheint als ein Mann, der wie kein zweiter zu schnorren versteht, Frauen und Mäzene in seinen Bann zieht und bis an den Rand des Erträglichen manieriert ist, der aber zugleich all dies wie sein eigenes Leben rigoros zur bloßen Folie macht für das, worauf es ihm ankommt: Dichtung für die Ewigkeit zu schaffen und aus Leben «wahre» Kunst werden zu lassen. Er hatte darin Erfolg, aber der Preis war hoch, für ihn selbst wie für all jene, die ihn umgaben. Rechtzeitig zum 150. Geburtstag liegt mit dieser einfühlsamen, auf einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit Leben und Werk basierenden Biographie ein neuer zeitgemäßer Zugang zu Rainer Maria Rilke vor.

- "Dieser große Lyriker hat nichts getan, als dass er das deutsche Gedicht zum erstenmal vollkommen gemacht hat." Robert Musil

- Der größte Dichter seit Hölderlin: Manfred Kochs lang erwartete Rilke-Biographie

- "Meine Seele trägt ein Mädchenkleid" - eine aufregende neue Deutung der fluiden Persönlichkeit Rilkes

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel 1: Großstadttod

Kapitel 2: Mutterfieber

Kapitel 3: Rainerwerdung

Kapitel 4: Gottbauen

Kapitel 5: Schwindeldinge

Kapitel 6: Kindheitsschrecken

Kapitel 7: Engelssturm

Kapitel 8: Herzgebirge

Kapitel 9: Kriegsverschüttung

Kapitel 10: Schweizklang

Kapitel 11: Wunderfebruar

Kapitel 12: Todeston

Anhang

Zeittafel - Anmerkungen - Literaturverzeichnis - Bildnachweis - Personenregister

Kapitel 1: Großstadttod

Kapitel 2: Mutterfieber

Kapitel 3: Rainerwerdung

Kapitel 4: Gottbauen

Kapitel 5: Schwindeldinge

Kapitel 6: Kindheitsschrecken

Kapitel 7: Engelssturm

Kapitel 8: Herzgebirge

Kapitel 9: Kriegsverschüttung

Kapitel 10: Schweizklang

Kapitel 11: Wunderfebruar

Kapitel 12: Todeston

Anhang

Zeittafel - Anmerkungen - Literaturverzeichnis - Bildnachweis - Personenregister

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. März 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

560

Autor/Autorin

Manfred Koch

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 30 Abbildungen

Gewicht

892 g

Größe (L/B/H)

222/151/43 mm

ISBN

9783406821837

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

" Sehr überzeugend . . . die beste der drei Biografien. "

Deutschlandfunk Kultur, Michael Opitz

" Eine überragende Leistung, eine psychologisch und ästhetisch feinfühlige, überaus gehaltvolle und scharf profilierende Beschreibung des Lebens und Schaffens eines großen Dichters. "

F. A. Z. , Helmuth Kiesel

DIE ZEIT - ZDF - Deutschlandfunk Sachuch-Bestenliste Februar 2025: Platz 4

" Dieses Buch sollten Sie nicht verpassen. "

Tagesspiegel, Gregor Dotzauer

Bietet eine umfassende Orientierung. "

Berliner Morgenpost, Tobias Schwartz

Eine souveräne Zusammenschau von Werk und Leben. Er verzichtet auf viele biografische Details, konzentriert sich auf Schwerpunkte und verknüpft sie mit Analysen an einzelnen Werken. So arbeitet er das Besondere an Rilkes Dichtung heraus.

Die Presse, Anne-Catherine Simon

Manfred Koch kommt dem komplizierten Wesen und dem Werk des größten deutschen Dichters in einer Weise nahe, die Maßstäbe setzt . . . überwältigend. "

Aachener Zeitung, Harald Loch

Kochs Biografie besticht durch gründliche und anregende Textdeutungen, aber auch durch unterhaltsame Betrachtungen des kauzigen Poeten.

Abendzeitung München, Volker Isfort

Exzellente neue Biographie

Neue Zürcher Zeitung, Paul Jandl

Man sollte zum 150. Geburtstag des Dichters unbedingt auch Kochs luzide Darstellung von Rilkes Werk und Leben zurate ziehen.

Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im März 2025

Manfred Koch hat in seinem Buch eine überzeugende und zupackende Neulektüre von Rilkes Prosa gewagt.

Süddeutsche Zeitung, Hilmar Klute

Ein großes, ungemein reiches Buch

DIE ZEIT, Kai Sina

Zu den großen Jubilaren des Jahres gehört Rilke. In Manfred Koch hat er einen mustergültigen Biografen. "

WELT am Sonntag, Tilman Krause

Koch führt in seinen niemals akademisch wirkenden Analysen vor Augen, mit welcher Kunst Rilke seine Texte gebaut hat und wie es ihm zugleich gelingt, den Eindruck zu erwecken, alles sei leicht und füge sich wie von selbst.

DLF Büchermarkt, Tobias Lehmkuhl

Koch provides a full and nuanced engagement with both the life and the HIs readings are excellent: informed by his overarching concept of angst they tend to the psychosexual but they remain rooted in the encounters and events of a busy life. strikes an admirable balancebetweenf anecdote and analysis.

Times Literary Supplement, Ben Hutchinson

Deutschlandfunk Kultur, Michael Opitz

" Eine überragende Leistung, eine psychologisch und ästhetisch feinfühlige, überaus gehaltvolle und scharf profilierende Beschreibung des Lebens und Schaffens eines großen Dichters. "

F. A. Z. , Helmuth Kiesel

DIE ZEIT - ZDF - Deutschlandfunk Sachuch-Bestenliste Februar 2025: Platz 4

" Dieses Buch sollten Sie nicht verpassen. "

Tagesspiegel, Gregor Dotzauer

Bietet eine umfassende Orientierung. "

Berliner Morgenpost, Tobias Schwartz

Eine souveräne Zusammenschau von Werk und Leben. Er verzichtet auf viele biografische Details, konzentriert sich auf Schwerpunkte und verknüpft sie mit Analysen an einzelnen Werken. So arbeitet er das Besondere an Rilkes Dichtung heraus.

Die Presse, Anne-Catherine Simon

Manfred Koch kommt dem komplizierten Wesen und dem Werk des größten deutschen Dichters in einer Weise nahe, die Maßstäbe setzt . . . überwältigend. "

Aachener Zeitung, Harald Loch

Kochs Biografie besticht durch gründliche und anregende Textdeutungen, aber auch durch unterhaltsame Betrachtungen des kauzigen Poeten.

Abendzeitung München, Volker Isfort

Exzellente neue Biographie

Neue Zürcher Zeitung, Paul Jandl

Man sollte zum 150. Geburtstag des Dichters unbedingt auch Kochs luzide Darstellung von Rilkes Werk und Leben zurate ziehen.

Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und Radio Österreich 1 im März 2025

Manfred Koch hat in seinem Buch eine überzeugende und zupackende Neulektüre von Rilkes Prosa gewagt.

Süddeutsche Zeitung, Hilmar Klute

Ein großes, ungemein reiches Buch

DIE ZEIT, Kai Sina

Zu den großen Jubilaren des Jahres gehört Rilke. In Manfred Koch hat er einen mustergültigen Biografen. "

WELT am Sonntag, Tilman Krause

Koch führt in seinen niemals akademisch wirkenden Analysen vor Augen, mit welcher Kunst Rilke seine Texte gebaut hat und wie es ihm zugleich gelingt, den Eindruck zu erwecken, alles sei leicht und füge sich wie von selbst.

DLF Büchermarkt, Tobias Lehmkuhl

Koch provides a full and nuanced engagement with both the life and the HIs readings are excellent: informed by his overarching concept of angst they tend to the psychosexual but they remain rooted in the encounters and events of a busy life. strikes an admirable balancebetweenf anecdote and analysis.

Times Literary Supplement, Ben Hutchinson

Besprechung vom 30.01.2025

Besprechung vom 30.01.2025

Ein Meister der großen Angst-Kunst

Werk im Leben, Leben im Werk: Im Jahr seines 150. Geburtstags legen Manfred Koch und Sandra Richter je eine neue Biographie zu Rainer Maria Rilke vor.

Der auf René Carl Wilhelm Johann Josef Maria getaufte Dichter Rilke, dessen prätentiöse Vornamenskette die kluge Lou Andreas-Salomé auf Rainer Maria reduzierte, wurde am 4. Dezember 1875 in Prag geboren und starb am 29. Dezember 1926 in Valmont bei Montreux. Es stehen also zwei Gedenktage ins Haus, auf die wir fürsorglich durch zwei neue große Biographien vorbereitet werden. Die eine - in alphabetischer Reihenfolge - stammt von dem Literaturwissenschaftler und Autor Manfred Koch und umfasst 475 Textseiten, mit Anhang 560. Die andere aus der Hand der Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter, der Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, zählt 358 Textseiten, mit Anhang 478.

Beide, das sei gleich vorweg gesagt, sind keine flugs geschriebenen Jahrestagsbücher, die nur Bekanntes memorialförmig präsentieren, sondern Darstellungen, die den Anspruch erheben, in ebenso kritischer wie anerkennender Auseinandersetzung mit Rilkes umfangreichem Werk, mit dem gewaltigen Berg von biographischen Dokumenten und der ausufernden Forschungsliteratur ein durch neue Fragestellungen und Einblicke geleitetes Rilke-Bild zu entwickeln. Die Faszination, die von ihrem Gegenstand - Rilke - ausgeht, ist beiden anzumerken. Es sind Bücher, die mit wissenschaftlicher Akribie, aber auch mit menschlich teilnehmender Emphase geschrieben sind. Sie teilt sich dem Leser mit und treibt die Lektüre voran.

Woher rührt dieses anhaltend große Interesse an Rilke? Die Lektüre der beiden Biographien legt zwei Antworten nahe.

Zum einen wurde Rilke mit einem Teil seines Werks - den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" (1910) und den "Duineser Elegien" (1912 bis 1922) - zu einem Mitbegründer und Exponenten der literarischen Moderne in Deutschland, mit einem anderen Teil, einer Vielzahl einschmiegsamer Gedichte, zum "geheimen König der deutschen Seele", wie der von Koch zitierte Literaturhistoriker Peter Demetz einmal feststellte. Das trifft heute kaum mehr zu, aber man erinnert sich, dass ein Kanzler Schröder bei einem Staatsbesuch in Paris Rilkes "Herbsttag" in voller Länge auswendig herzusagen wusste. Zum anderen lässt sich an Rilke, der aus dürftigen Anfängen auf einem schwierigen Weg zur großen Dichtung kam und darüber in einer Unzahl von Briefen Auskunft gab, wie an kaum einem anderen Autor studieren, wie kindheitliche Belastungen und fortgesetzte Leidenserfahrungen in Kreativität überführt und in poetische Leistungen verwandelt werden, die diese Erfahrungen verarbeiten und anderen - uns - als bewegendes und bereicherndes Substrat eigener Reflexionen zur Verfügung stellen.

Beide Biographien tragen diesen beiden Aspekten gleichermaßen Rechnung. In beiden geht es sowohl um das "Werk im Leben" als auch um das "Leben im Werk", wie Koch mit einer schönen chiastischen Formulierung sagt. Es gibt aber Gewichtungen, die schon auf den Umschlägen angezeigt werden. Der Titel von Richters Buch lautet "Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben", der von Kochs Buch heißt "Rilke - Dichter der Angst". Es scheint, dass Richter mehr die mutige, risikobereite und gegen sich und andere rücksichtslose Entschiedenheit zeigen wollte, mit der Rilke zu seinem großartigen, welt- und seinserschließenden Werk zu kommen suchte, Koch hingegen die Schwierigkeiten, die auf dem Weg zu diesem Werk fortwährend zu bewältigen waren. Aber diese durch die Titel betonten Akzentuierungen werden durch die Analysen und Interpretationen mehr oder minder stark abgetragen. Um ein Beispiel zu geben: Für Koch sind die "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" "große Angst-Kunst", für Richter ein Versuch, "die eigenen Ängste in Literatur zu verwandeln und aus sich herauszulösen", was zwar therapeutisch missglückte, literarisch aber zu einer neuartigen Form von Roman führte. Schreiben, so Koch und Richter unisono, bedeutete für Rilke letztlich nicht Befreiung von seinen Leiden, sondern Vertiefung in sie, was aber auch heißt: "Entfesselung statt Bändigung der Krankheitsgewalten" (Koch).

Als "Biographie" sind beide Darstellungen deklariert, und sie genügen dem gleichermaßen. Rilkes Kunst, Mäzene zu gewinnen und zu fortgesetzten Zahlungen zu bewegen, seine durchaus respektablen Verlagseinkünfte, seine große und einträgliche Begabung als Vortragskünstler und seine kommunikative Geschicklichkeit im Literaturbetrieb werden von Richter ausführlicher und zugleich kompakter dargestellt als von Koch. Dafür findet die für Rilke so wichtige erste Russlandreise einschließlich der verstörenden Begegnung mit Tolstoi bei Koch die ihr gebührende Schilderung. Ansonsten herrscht Gleichgewicht. Alle wichtigen Lebensumstände, Geschehnisse und Wendepunkte werden in beiden Biographien beschrieben und oft mit denselben Zitaten aus Briefen oder sonstigen Zeugnissen illustriert. Rilkes "Doppelgeschlechtlichkeit" (Lou Andreas-Salomé), also der Widerspruch zwischen seiner männlichen Physis und seiner psychischen "Mädchenhaftigkeit", die durch eine problematische mütterliche Erziehung, ja vielleicht missbräuchliche Behandlung, stimuliert wurde und zum Quell von fortgesetztem Leiden, aber auch von ungewöhnlicher Sensibilität und Kreativität wurde, ist in beiden Biographien ein grundlegend wichtiger Gegenstand, ebenso Rilkes lebenslang anhaltende "Muttervergiftung" (Koch), die paradoxerweise mit einer fortwährenden Suche nach immer neuen "Wahlmüttern" (Richter) verbunden war.

Eine auffallende Differenz gibt es bei dem für Rilke obsessiven Thema Onanie, das von Richter mit einem eher beiläufig wirkenden Abschnitt von zwölf Zeilen abgetan wird, während es bei Koch zusammen mit dem Thema der "sublimierten Phallik" (so Rilkes Freund Rudolf Kassner), zu einem wichtigen, mehrfach bemühten Motiv sowohl des Lebensverständnisses als auch der Werkdeutung wird. Von Entlarvung oder Göttersturz bleibt das aber weit entfernt.

In der Darstellung von Rilkes meist seelisch ausbeuterischem Verhältnis zu den zahlreichen meist jüngeren Frauen, die ihm als Geliebte und Musen dienten, ist Koch nicht weniger ausführlich und kritisch als Richter. Die Bezauberungskraft des schmächtigen und kränkelnden "Männleins", wie robustere Kollegen spotteten, muss enorm gewesen sein, doch war Rilke nicht immer der Treibende. Es dauerte lange, bis Rilke zu einer für sich und die Frauen schonenden Haltung fand, eigentlich bis zu der späten Begegnung mit der jungen und hochbegabten österreichischen Lyrikerin Erika Mitterer (die 1940 mit ihrem totalitarismuskritischen Roman "Der Fürst der Welt" Aufsehen erregte). Sie wandte sich im Juni 1924 mit schwärmerischen Gedichten an Rilke und erhielt sofort Antwort in Form von ebenfalls schwärmerischen Gedichten, doch blieb es, obwohl Mitterer gegen Rilkes Wunsch persönlich im Turm von Muzot erschien, bei einer reinen "Briefliebe". Kochs Schilderung dieser bewegenden Episode, die leicht hätte tragisch enden können, ist ein Kabinettstück einfühlsamer und zugleich genauer Biographik.

Richter betont mehrfach, aus neuen Dokumenten wie Rilkes Notizbüchern, die in den letzten Jahren ins Deutsche Literaturarchiv eingegangen seien, hätten sich neue Einsichten in Rilkes Leben und Schaffen ergeben. Im "Schiller-Jahrbuch 2023" hat Richter diese Materialien formal ausführlich beschrieben. In ihrer Biographie wird der Zugewinn nicht so recht deutlich, was nicht verwundert, weil Rilke ohnehin alles, was ihn bewegte, in seiner unaufhörlich und teilweise simultan geführten Korrespondenz mit älteren und jüngeren "Wahlmüttern" ausbreitete. Sensationelles verheißt das letzte Kapitel mit der Überschrift "Hat Rilke sich selbst vergiftet?" Die Frage resultiert aus Hinweisen darauf, dass Rilke seit 1904 "Diachylon-Produkte" benutzte, "bleihaltige Tücher, Puder oder Paste für die Versorgung von Wunden" oder zur Bekämpfung von Abszessen und diffusen Schmerzen, an denen er permanent litt. Die Folgerung aus entsprechenden Notizen wird als Möglichkeit in Form zweier Aussagesätze dargelegt, die aber nicht, wie üblich, mit einem Punkt abgeschlossen werden, sondern mit einem Fragezeichen: "Möglicherweise hatte Rilke sich mit seiner Bleimedikation nach und nach selbst vergiftet und die Leukämie [an welcher er letztlich starb] befördert, oder gar ausgelöst? Vielleicht hatte er sogar ,Burton's Linie', einen Bleisaum am Zahnfleisch?" Das Material, das zu diesen sogleich wieder infrage gestellten Möglichkeitserwägungen führte, scheint wenig ergiebig und belastbar zu sein.

Richters Biographie schließt mit einem emphatisch geschriebenen "Nachwort", das unter der Überschrift "Gegen den ,deutschen Typus' des weltabgewandten Dichters" steht und Rilke als einen zwar schwer leidenden, aber auch robust im Literaturbetrieb sich bewegenden Autor der Moderne mit dem Mut zu einem "offenen Leben" beschreibt und ihn zudem gegen den von Theodor W. Adorno erhobenen Vorwurf verteidigt, er habe durch seinen "Jargon der Eigentlichkeit" dem Faschismus Vorschub geleistet. Dunkle und helle Seiten Rilkes werden gleichermaßen angesprochen. Und es finden sich kühne Simplifizierungen: "Hitler missbrauchte die Sprache, die Rilke entwickelt hatte, in ähnlicher Weise zum ideologischen Zweck, wie er die Schlupflöcher der Weimarer Demokratie für die Errichtung seines Regimes nutzte." "Rilke wollte nicht unbedingt ein guter Mensch sein, wohl aber ein herausragender Künstler, frei und bereit für die nächste Wendung, die er mit der Formel von der ,Wasserscheide' oder dem Zauberspruch ,Bücher, Bücher, Bücher' beschwor."

Der Textteil von Kochs Biographie ist fast 120 Seiten länger als der von Richters Biographie. Das bedeutet 120 Seiten analytisch-interpretatorischen Mehrwert, denn sie erlauben dem Verfasser, die äußere Biographie in weit höherem Maß, als dies bei Richter der Fall ist, durch exemplarische Textanalysen zu vertiefen. Dabei werden nicht nur die biographischen Aspekte der Texte hervorgekehrt und analytisch genutzt; immer wieder werden auch Rilkes poetisches Verfahren der beziehungsreichen Symbolisierung und seine überlegene Kombination von Wort-, Klang- und Formkunst, das reizvolle Ausbalancieren von Sinn und Klang, auf genau beobachtende Weise präzise beschrieben. Gedichte wie "Der Panther" und "Archaïscher Torso Apollos" werden ausführlich erörtert, und selbst zu den sperrigen "Duineser Elegien" wird ein Zugang eröffnet. Der Text von Kochs Biographie ist von einer engen Folge von Gedichten durchsetzt, die aber nicht nur zitiert, sondern auch erläutert und biographisch genutzt werden. Kochs Darstellung ist eine überragende Leistung, eine psychologisch und ästhetisch feinfühlige, überaus gehaltvolle und scharf profilierende Beschreibung des Lebens und Schaffens eines großen Dichters, der aus dem "Rohstoff seiner Noth" zu unserer Erbauung (wie man früher sagte) eine "poetische Ontodizee" (Ulrich Fülleborn) oder Daseinsrühmung schuf: "Rühmen, das ist's": "Hiersein ist herrlich"! HELMUTH KIESEL

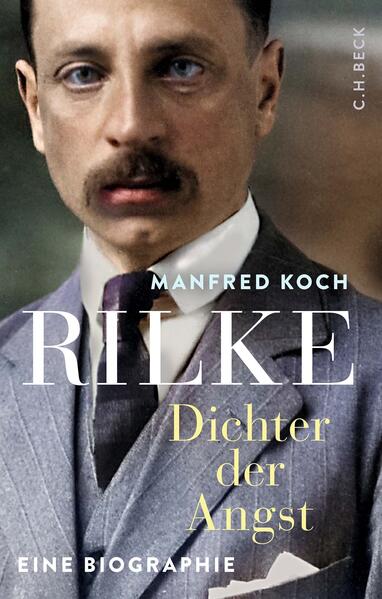

Manfred Koch: "Rilke - Dichter der Angst". Eine Biographie.

Verlag C. H. Beck, München 2025. 560 S., Abb., geb., 34,- Euro.

Sandra Richter: "Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben". Eine Biographie.

Insel Verlag, Berlin 2025. 478 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 02.04.2025

Umfangreiche Biografie mit vielen interessanten Aspekten

Rainer Maria Rilkes Geburtstag jährt sich im Dezember 2025 zum 150. Mal. Der Germanist Manfred Koch hat mit Rilke. Dichter der Angst eine neue Biografie des Künstlers veröffentlicht, der als einer der größten Dichter des 20. Jahrhunderts gilt. Meine eigenen Kontakte mit Rilkes Werken sind mehr oder weniger auf Der Panther beschränkt, daher hat das Buch mich ihm nähergebracht. Manfred Koch ist in seiner Biografie ein Lebensporträt Rilkes gelungen, dessen literaturgeschichtlicher Gehalt überwältigend ist. Es ist keine schlichte Aneinanderreihung der Stationen in Rilkes Leben, sondern eine Einordnung der Werke des Dichters in dasselbe, durch akribische Auseinandersetzung und Interpretation. Er beleuchtet sowohl das Werk im Leben als auch das Leben im Werk. Ich bin kein Fachmensch für Literatur, dennoch habe ich das Buch mit Begeisterung gelesen. Kochs zahlreiche Interpretationen sind meiner Meinung nach auch für Laien interessant, können einen beim Lesen aber auch ein bisschen erschlagen. Ich gestehe, mich hat der Mensch Rainer Maria Rilke auch ein bisschen mehr interessiert.

Aber von vorn.

Rilkes Leben war wohl von Anfang an nicht einfach. Als Zweitgeborener musste er der Mutter die Tochter ersetzen, die 1873 nach nur einer Woche verstorben war, was Rilke zur Aussage Meine Seele trägt ein Mädchenkleid bewog und ihn zu einem geschlechtlich fluiden Menschen machte. Geboren am 4. Dezember 1825 in Prag, wurde er auf die Namen René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke getauft, René heißt der Wiedergeborene. Der Vater plante eine Karriere beim Militär, wurde aber Bahnbeamter. Die Mutter stammte aus einer Fabrikantenfamilie und war von der Ehe enttäuscht, sie hätte sich ein vornehmeres Leben erhofft. Und auch der Sohn fühlte sich zu Höherem auserkoren. So änderte er nicht nur seinen Namen zu Rainer Maria Cäsar Rilke, er änderte gleich seine ganze Herkunft von Sohn eines Bahnbeamten zu entstammt einem uralten Kärntner Adelsgeschlecht. Da wurden seine schlechte Gesundheit, seine immer wieder unterbrochene Schullaufbahn zur Nebensache. Gedichtet hat er schon zu Schulzeiten, woraufhin sein Onkel Jaroslav, der ihn gern als Nachfolger in seiner Anwaltskanzlei gesehen hätte, ihn als poetisches Muttersöhnchen sah.

Tatsächlich spielte die Mutter in seinem Leben wie in seinem Werk eine wichtige, wiederkehrende Rolle (ob sie ihn wirklich missbraucht hat, ist nicht abschließend geklärt). Ebenso, wie die Angst. Auf 475 Seiten (plus fast 100 Seiten Anhang) beschäftigt sich der Literaturexperte Manfred Koch mit Rilke und seinem Werk. Fakt ist, dass der Dichter wohl ein in sich äußerst widersprüchlicher Mensch war. Er wollte, dass seine Werke bekannt werden aber nicht er selbst. (Er wollte ein Namenloser, ein Niemand "hinter meinen Liedern" bleiben.) Über weite Teile seines Lebens war er sich selbst genug, schätzte das Alleinsein sehr. Aber er schätzte auch die Gesellschaft von (meist jüngeren) Frauen, Künstlern und natürlich schätzte er die finanziellen Zuwendungen, die ihm Freunde und Verwandte zuteilwerden ließen, schlicht: er war immer wieder auf der Suche nach Musen und Mäzenen. Er wollte sich ganz auf seine Kunst konzentrieren können und Nebensächlichkeiten wie Broterwerb oder Familienleben sollten ihn dabei nicht stören. Der geschlechtlich fluide Dichter hatte wohl auch einen Schlag beim weiblichen Geschlecht. Das Muster war oft dasselbe: er lernte eine Frau kennen, schrieb ihr. Sie schrieb zurück. Auf die zarte Annäherung folgten vorsichtige Liebesschwüre bis hin zu überbordender Leidenschaft mit zahllosen schwülstigen Liebesbriefen, bis die Damen sich gestresst abwandten (Nach beinahe einem Jahr engsten Zusammenseins musste Lou Salomé ihren ersten längeren Urlaub von Rainer nehmen.)

Spricht man von Rilke, kommt man um es ist kompliziert nicht herum. Die Lektüre von Rilke. Dichter der Angst war für mich trotz der Komplexität eine Wonne, selbst seine umfangreiche Korrespondenz ist Literatur. Von mir volle Punktzahl.