Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Den Mut wiederfinden

Die Zeiten sind sehr anspruchsvoll und fordern von vielen viel. Die Nachrichten oft schlecht, die Aussichten nicht besser. Aber müssen wir in der Sorge und Trübsinn verharren? Was gibt Anlass zu Hoffnung, Zuversicht? Und warum sprechen wir nicht über Perspektiven?

Robert Habeck will mit seiner Schrift Orientierung geben. Er analysiert, wie wirtschaftliche Prosperität die Voraussetzung von Freiheit ist, wie wir die soziale Marktwirtschaft erneuern und wie wir die Fundamente der Gesellschaft stärken, was das Land stark gemacht hat und was wir wieder brauchen, um die Mutlosigkeit zu überwinden, die Gesellschaft zu versöhnen und wieder nach vorn zu schauen. Wir können den Bach raufgehen - dieses Buch zeigt den Weg.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. Januar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

4. Auflage

Seitenanzahl

144

Autor/Autorin

Robert Habeck

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

190 g

Größe (L/B/H)

193/118/17 mm

ISBN

9783462008968

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Für sein politisches Umfeld ist vieles in diesem Buch vielleicht bekannt. Habecks politische Gegner aber täten gut daran, Den Bach rauf zu lesen. « Tessa Szyszkowitz, Der Falter

»In seinem neuen Buch gelingt Robert Habeck das Kunststück zu erklären, wie der Weg von den Alltagssorgen zu den großen Fragen unserer Zeit führt. « Stephan Wehowsky, Journal21. ch

»Es geht in diesem schmalen Band vor allem um seine Sorge um die Demokratie in Deutschland (. . .) Habeck spricht sich für eine Politik aus, die zusammenführt und nicht spaltet. « Stefan Berkholz, nd-aktuell. de

»Es kann passieren, dass man längst nicht alles teilt, was er so schreibt, aber nach und nach zentrale Grundannahmen an sich heranlässt und daraus im Lauf der Lektüre eine neue Sicht auf die Realität, die Gesellschaft und die Politikentsteht. « Peter Unfried, wochentaz

»Robert Habeck lässt den Leser in seinem neuen Buch tief in seine Gedankenwelt eintauchen. Er teilt seine Erfahrungen als Politiker und Mensch, der mit den erschütternden Nachrichten der Welt zu kämpfen hat. « Sven Trautwein, Frankfurter Rundschau Online

»In seinem neuen Buch gelingt Robert Habeck das Kunststück zu erklären, wie der Weg von den Alltagssorgen zu den großen Fragen unserer Zeit führt. « Stephan Wehowsky, Journal21. ch

»Es geht in diesem schmalen Band vor allem um seine Sorge um die Demokratie in Deutschland (. . .) Habeck spricht sich für eine Politik aus, die zusammenführt und nicht spaltet. « Stefan Berkholz, nd-aktuell. de

»Es kann passieren, dass man längst nicht alles teilt, was er so schreibt, aber nach und nach zentrale Grundannahmen an sich heranlässt und daraus im Lauf der Lektüre eine neue Sicht auf die Realität, die Gesellschaft und die Politikentsteht. « Peter Unfried, wochentaz

»Robert Habeck lässt den Leser in seinem neuen Buch tief in seine Gedankenwelt eintauchen. Er teilt seine Erfahrungen als Politiker und Mensch, der mit den erschütternden Nachrichten der Welt zu kämpfen hat. « Sven Trautwein, Frankfurter Rundschau Online

Besprechung vom 12.01.2025

Besprechung vom 12.01.2025

Mensch, Robert!

In den Wahlkampf hinein erscheint jetzt das neue Buch von Robert Habeck. Auch hier setzt der grüne Kanzlerkandidat auf Vertrauen und Menschlichkeit. Warum hat er dennoch ein Authentizitätsproblem?

Von Julia Encke

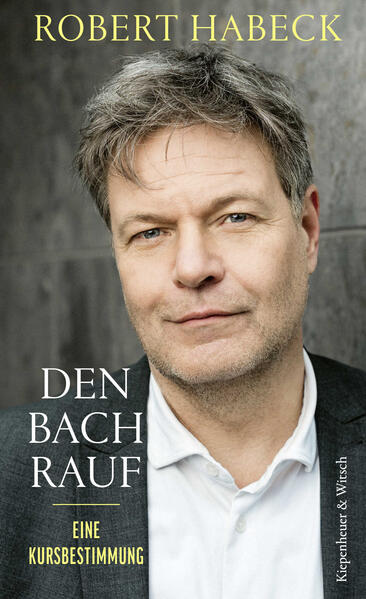

Robert Habeck, Wirtschaftsminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat der Grünen, will "den Bach rauf". So jedenfalls heißt sein neues Buch, das in der kommenden Woche erscheint und dessen Titel man auf den ersten Blick nicht unbedingt versteht. Habeck selbst oder jemand aus seinem Wahlkampfteam scheint diese Formulierung erfunden zu haben: Es gebe eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland "den Bach runtergeht", wenn sogar die Politiker der demokratischen Mitte auf die Mittel des Populismus setzten, heißt es im ersten Kapitel. Denn das Negative und das Schlechtreden würden immer schnell überboten von der nächsten Katastrophe, der noch fieseren Beleidigung, der noch gemeineren Anfeindung. Er glaube nicht, dass es die richtige Strategie sei, dieses Spiel mitzuspielen, so Habeck: "Ich bin sicher, wir können uns entscheiden. Jede und jeder für sich. Ich habe mich entschieden: Ich will anderes anbieten. Den Bach rauf."

"Den Bach rauf" liest sich wie ein Parteiprogramm in Ich-Form, bei dem gleich deutlich wird, worauf Habeck setzt - und was ihn von Olaf Scholz und Friedrich Merz unterscheiden soll. In Umfragen liegt Habeck bei Wählerinnen vor den Kanzlerkandidaten von SPD und CDU, das ist bekannt und spielt in seiner Selbstinszenierung schon seit Längerem eine Rolle: Beim Tech-Gipfel in Lissabon erschien der Wirtschaftsminister im November mit einer rein weiblichen Delegation und ließ sich als Hahn im Korb inmitten von 23 Frauen fotografieren. Dass er in dem Video, mit dem er kurz davor erstmals seine Ambitionen auf die Kanzlerschaft andeutete, ein Taylor-Swift-Armbändchen mit der Perlenaufschrift "Kanzler Era" trug, sollte wohl auch vor allem junge Frauen ansprechen: Mehr Swifties für Robert Habeck.

Und so geht es zu Beginn des neuen Buchs weiter. Er habe, schreibt er, in den vergangenen Jahren unzählige Menschen getroffen, viele Gesichter, Geschichten, kleine Momente seien hängen geblieben. Er nennt dann drei Beispiele: eine Auszubildende in einer Bäckerei in Nordniedersachsen, die nach einem Arbeitsunfall eine Handprothese trägt; die Besitzerin eines Wohnzimmers, das im Sommer 2024 in Bayern durch Hochwasser überflutet worden ist, der von Menschen geholfen wird, die sie gar nicht kennt; und die Geschäftsführerin einer Nougat-Fabrik in Thüringen, die Anfeindungen der AfD ausgesetzt ist, weil ihre Mitarbeiter aus neunzehn verschiedenen Ländern kommen. Die Botschaft: Es sind Frauen, die Robert Habeck in Erinnerung bleiben.

Das andere, das ihn von seinen Konkurrenten und von vielen Kollegen aus der Spitzenpolitik unterscheidet, ist seine Sprache. Während beim Aus der Ampel Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner sich öffentlich enthemmt beschimpften und ihren negativen Gefühlen freien Lauf ließen, hielt Habeck sich bewusst zurück. Während Markus Söder den Wirtschaftsminister für unfähig erklärt, Olaf Scholz derweil Friedrich Merz die Kompetenz abspricht oder die grüne Haushaltsexpertin Paula Piechotta den Bundeskanzler im Podcast "Ostgrün" als "Arschloch" bezeichnet (wofür sie sich anschließend entschuldigte), bleibt Habeck ruhig. Denn auf Tonalität und Stil kommt es ihm an, er weiß, dass er den anderen die Reflexion über unsere Sprechweisen voraushat. Dass Friedrich Merz versuchen mag, ihn als "Kinderbuchautor" zu verunglimpfen, das ausgeprägte Sprachbewusstsein auf der politischen Bühne allerdings zu Habecks Alleinstellungsmerkmalen gehört.

"Sprache macht uns aus", schreibt er denn auch in "Den Bach rauf". Sie sei nicht nur Instrument, sondern ein wichtiger Teil des Selbst, der Identität, des Selbstwertgefühls: "Sprechen ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Wir müssen sprechen. Wer nicht spricht, wird einsam. Wer spricht und sich nicht verstanden fühlt, wird einsam. Und wer glaubt beziehungsweise wem vorgeworfen wird, falsch zu sprechen, fühlt sich rausgedrängt." Er führt aus, wie sehr ihn die Sprache des Landes, in das er zufällig hineingeboren wurde - Deutschland -, geprägt habe, Literatur, Gedichte, Lieder wie "Der Mond ist aufgegangen" mit dem aus der Alltagssprache fallenden Reimwort "prangen", und er dieses Erbe weitergebe. Ein ganzes Kapitel widmet Habeck in seinem Buch der Sprache, in dem er erklärt, wie wichtig die "Suche nach den richtigen Wörtern" für Gesellschaften sei und eben auch in der Politik. Den Genderstern verwendet er übrigens nicht und macht dies auch zum Thema. Denn obwohl Sprache lebendig sei, sich verändere, Reibung erzeuge, sei es für ihn notwendig, "dass wir auf einen Grund kommen" und uns nicht "überregulieren".

Interessant ist dabei, dass das Buch selbst nicht in einer, sondern in verschiedenen Sprachen oder Tonfällen geschrieben ist und man sich bei der Lektüre fragt, wie diese eigentlich zueinanderpassen. Dass ein Politiker, der sich für das Kanzleramt bewirbt, möglichst viele Menschen im Land ansprechen will, ist klar, und dass sich dieses Bestreben in einem so kurz vor der Bundestagswahl lancierten Buch in unterschiedlichen Formen der Ansprache abzeichnet, erwartbar. Allerdings kommen sich die voneinander stark abweichenden Ausdrucksformen innerhalb des Buchs ins Gehege. Und das ist auch deshalb ein Problem, weil beim Gemisch von Habecks Bundestagsreden, den Wahlkampfauftritten, -plakaten und den "Küchentischgesprächen", zu denen er Menschen zu Hause besucht, mit ihnen spricht und Videos davon dann über seine Social-Media-Kanäle verbreiten lässt, dasselbe passiert.

Das Buch etwa beginnt mit viel "ich" und den Buzz-Wörtern seines Wahlkampfs: "Nahbarkeit", "Vertrauen", "Menschen". Man kennt sie nicht nur von dem kurzzeitig unerlaubt am Siegestor in München aufgehängten Plakat "Bündniskanzler - ein Mensch, ein Wort". "Zuversicht" ist auch eines dieser Schlagwörter, "in Erfahrung gehärtet" eine seiner seltsam klingenden Phrasen. Man hat in "Den Bach rauf" den Eindruck, als wären diese Buzz-Wörter über den Text gestreut worden wie bunte Streusel über einen Kuchen. An einigen Stellen kommen sie so aufdringlich daher, dass man sicher ist, jemand hätte sie dort nachträglich eingefügt. Das nüchtern geschriebene Kapitel "Das Erfolgsmodell Deutschlands neu ausrichten", das wie die Ausführungen über Außenpolitik eine dichte Analyse ist, musste offenbar dringend noch schlagwortartig abgerundet werden - und endet unvermittelt im Floskeldelirium: "Die Herausforderung ist groß wie lange nicht mehr. Doch wir können es packen, wie wir es in der Vergangenheit gepackt haben. Wir müssen es aber auch wollen. Den Rücken gerade machen, die Dinge beim Namen nennen und dann mutig den Bach rauf!"

Eben also wurde noch über Sprache in der Politik reflektiert, wurden Hannah Arendt, Herfried Münkler oder Wolf Biermann zitiert - dann haut Habeck uns die gängigsten Politikerphrasen um die Ohren. Dass im Wahlkampf "alle Rücken haben", hat der Journalist Knut Cordsen gerade in einer anschaulichen Zitatzusammenstellung in der F.A.Z. veranschaulicht. Robert Habeck unterbietet sich selbst. Er müsste den Widerspruch eigentlich merken.

Am vergangenen Wochenende hat der Kanzlerkandidat der Grünen dem "Spiegel" ein großes Interview gegeben. Darin kritisierten die Interviewer die Botschaften seiner Videos als "wolkig-weich, wie Politik aus dem Manufactum-Katalog" und betonten, wie "gefühlig" er daherkomme. Habeck zeigte sich irritiert: "Darf ich ehrlich sein?", fragte er. "Ich kann mit einigen Ihrer Fragen nichts anfangen. Eingangs haben Sie gesagt, ich würde die Dinge in so düsteren Farben beschreiben, jetzt sind Sie bei wolkig-weich oder gefühlig. Ich halte Einfühlungsvermögen für essenziell. Klar, Empathie ersetzt keine Politik, aber eine Politik ohne Empathie ist blind."

Man möchte ihm gar nicht widersprechen. Es ist auch nicht falsch, sich mit Menschen an einen Küchentisch zu setzen und sich mit ihnen auszutauschen. Genauso wenig wie das Bemühen, in einer Welt der Krisen zuversichtlich zu sein. Oder Frauen direkt anzusprechen, während andere dies vermeiden oder gar nicht daran denken. All das ist sogar sehr gut. Und doch haben die Interviewer einen Punkt - und hier kommen seine Wahlkampfstrategen ins Spiel.

Denn Robert Habeck unterscheidet sich von anderen Politikern insbesondere dadurch, dass er in der Begegnung menschlich und nahbar wirkt. Das ist sein Kapital. Es gehört zu seinen Stärken wie sein Sprachvermögen, das Wort. Wenn die Wahlkampfberater nun genau diese Stärken zur Marke machen - "Ein Mensch. Ein Wort." -, also etwas, das ohnehin schon da ist, anstatt auf andere, vielleicht nicht so naheliegende Fähigkeiten zurückzugreifen, um das Spektrum seiner öffentlichen Persönlichkeit zu erweitern, dann werden diese Stärken zum Klischee. In der stereotypen Wiederholung, ja der Verstärkung, werden sie zur bloßen Formel "wie aus dem Manufactum-Katalog".

Seine Authentizität kommt Robert Habeck auf diese Weise abhanden. Dass Wahlkampfberater solche Fehler machen, bleibt einem ein Rätsel. Dass es Habeck selbst nicht auffällt, ist seltsam. Eigentlich hätte ihm schon der Titel seines Buchs komisch vorkommen müssen, der ja bloß die Umkehrung einer Floskel ist: "Den Bach rauf"?

Robert Habeck: "Den Bach rauf. Eine Kursbestimmung", Verlag Kiepenheuer & Witsch, 144 Seiten

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 09.03.2025

Robert Habeck zieht Bilanz. Bilanz seines Politikerlebens, Bilanz der letzten Jahre in der Regierung. Dabei beleuchtet er Dinge, die ihm immer wieder vorgeworfen wurden, aber eben auch Dinge, die vielleicht nirgendwo so richtig erwähnt wurden, aber doch erfolgreich umgesetzt wurden. Es gab eben nicht nur Schatten, es gab auch Dinge, die das Land voran gebracht haben.Gleichzeitig macht er sich Gedanken um die politischen Umgangsformen und dem Miteinander im Land. Er ruft auf in den direkten Kontakt zu gehen, anstatt im Internet aufeinander einzuschlagen. Mir hat dieses kurze Buch gut gefallen. Es ist ist durchaus kritisch aber auch optimistisch. Den Kopf in den Sand stecken wird unsere Probleme nicht lösen. Und die Welt dreht sich weiter, ein Zurück in alte Zeiten wird es nicht geben, nicht bei uns und nicht in der Welt.Ich kann das Buch durchaus empfehlen, auch um etwas positiver auf die Zukunft zu schauen.

LovelyBooks-Bewertung am 27.02.2025

Gut verständlicher Polit-Read, da merkt man das er beruflich auch schreibt.