Zustellung: Di, 25.02. - Do, 27.02.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

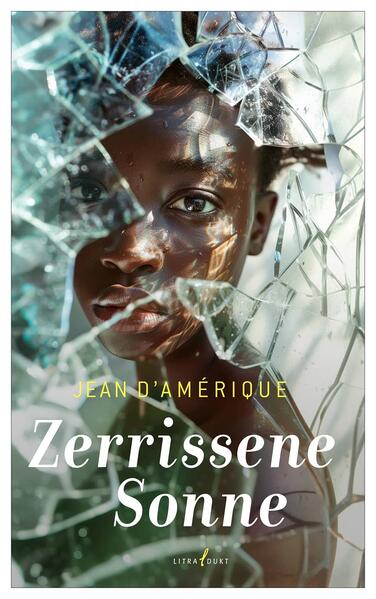

Du wirst allein sein in der großen Nacht . . . Diese Prophezeiung bekommt das junge Mädchen, das nur Tête Fêlée, etwa "Spinnerin" genannt wird, ständig von "Papa" zu hören, der freilich gar nicht ihr Vater ist. Immerhin hat er als bester Söldner des "Metall-Engels" Karriere gemacht, während ihre Mutter sich prostituieren muss. Als die Mutter ungewollt einen Coup des Metall-Engels vereitelt, kommt eine Lawine in Gang . . . Tête Fêlées Erzählunt pendelt zwischen den Erfahrungen von Gewalt, Übergriffen und unmöglicher Kindheit in den Slums von Port-au-Prince und dem immer wieder neu begonnenen Brief an eine Mitschülerin, in die sie verliebt ist. Diese Liebe ist jedoch nicht ihr einziges Geheimnis . . . Ein einzigartiger Roman, in dem sich Sarkasmus und Unschuld zu grausiger Poesie verbinden.

Warnhinweise

Empfohlen ab 16 Jahren. Enthält Schilderung von sexuellem Missbrauch und Gewalt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

06. Dezember 2024

Sprache

deutsch

Auflage

Erste Auflage

Ausgabe

Ungekürzt

Seitenanzahl

114

Altersempfehlung

ab 16 Jahre

Autor/Autorin

Jean D'Amérique

Übersetzung

Rike Bolte

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

französisch

Produktart

kartoniert

Gewicht

148 g

Größe (L/B/H)

212/132/11 mm

ISBN

9783940435491

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 04.02.2025

Besprechung vom 04.02.2025

Asyl im Land ohne Hut

Kindheit, die keine sein darf: Jean d'Amériques Roman "Zerrissene Sonne" ist ein poetischer Albtraum von der Bandengewalt in einem haitianischen Slumviertel.

Wie realistisch ist eine Geschichte, deren Protagonisten "Stille", "Wirrkopf", "Metall-Engel", oder "Orangenblüte" heißen und sich an einem Ort namens "Gottesstadt" in einer hybriden Realität zwischen Leben und Tod miteinander herumschlagen? Was mancherorts als Ausgeburt einer allzu überbordenden Phantasie gelten würde, wird in Haiti als Teil der Wirklichkeit akzeptiert. Tote können hier auferstehen, denn der Übergang zwischen Diesseits und Jenseits ist so wie der zwischen Realität und Traum - wenn überhaupt - ein fließender. Die Menschen haben sprechende Namen, weil alles mit allem zusammenhängt und Vorstellungen und Assoziationen mindestens so relevant für die Wirklichkeit sind wie das, was als evidenzbasierte Wahrnehmung gilt. Um es mit den kruden Worten eines der bekanntesten der zeitgenössischen haitianischen Literaten, Dany Laferrière, zu sagen: Wer einen Haitianer am Träumen hindern will, muss ihn erschlagen. Was das mit Literatur zu tun hat? Viel, denn es dürfte kein zweites Land in der Welt geben, in dem die Gleichzeitigkeit von elender Armut und grassierendem Analphabetismus einerseits und einer stupenden literarischen Kreativität andererseits so widersprüchlich ist wie in Haiti.

Zuletzt machte das Land in westlichen Medien allerdings mit der schauerlichen Geschichte über einen Bandenchef von sich reden, der aus Wut über die Krankheit seines Kindes rund 200 Bewohner eines Slums in Port-au-Prince der Hexerei beschuldigt und massakriert haben soll. Inwiefern diese mit Vorsicht zu genießende Nachricht nur allzu perfekt die gängigen Vorstellungen und Vorurteile bedient, ist das eine. Dass in den Slums von Haitis Hauptstadt Armut, Geisterglaube und Gewalt eine tödliche Mischung eingehen können, bleibt davon unberührt. Jean d'Amérique, dessen Debütroman "Zerrissene Sonne" über eine Kindheit, in der "uns nur noch die Straße in den Armen wiegt", unlängst im Verlag Litradukt in deutscher Übersetzung erschienen ist, zeigt, wie die Literatur zuweilen tatsächlich einen Ausweg aus diesem Elend bedeuten kann. "Was tun? Schreiben?", fragt sich seine Hauptfigur Tête Fêlée (dt.: "Wirrkopf") angesichts einer albtraumhaften Lebenswelt, und der Autor selbst scheint darauf eine Antwort zu geben. 1994 an der Südküste Haitis geboren, wuchs Jean d'Amérique unter prekären Bedingungen in Port-au-Prince auf, war sehr früh auf sich allein gestellt und schaffte es dennoch, mit Gedichtsammlungen wie "Kleine Ghetto-Blume" zunächst die Aufmerksamkeit und später auch Preisgelder der französischen Literaturszene zu gewinnen. In Paris, wo Jean d'Amérique heute lebt, erschien auch sein Debütroman über Tête Fêlée, das zwölfjährige Mädchen aus dem Slum, das nicht an Jahren altert, sondern an den Schreckensbildern der Bandengewalt, die sich in seinen Kopf brennen wie eine erbarmungslos gleißende Sonne.

Der Roman erzählt eine Geschichte des Elends in poetischen Worten, in der Missbrauch, Gewalt, Unterdrückung und Angst zu Taktgebern der "tödlichen Symphonie" eines Landes werden, "in dem alles gleichermaßen wahr und falsch ist." Unweit des Boulevards du Bicentenaire, benannt nach dem 200. Jahrestag von Haitis Unabhängigkeit, lebt Tête Fêlée in einem Raum gemeinsam mit ihrer Mutter Fleur d'Orange (Orangenblüte) und einem "Papa", dem Handlanger des örtlichen Bandenchefs namens "Metall-Engel". Sein Selbstverständnis in dieser Leidensgemeinschaft bringt Tête Fêlée so auf den Punkt: "Ich schlage, also bin ich." Unheil droht dem Mädchen, das sich selbst als "Allegorie auf tausendundeinen Ghetto-Kummer" versteht, nicht nur in ihrem Verschlag in dem von Gewalt beherrschten und einem Strom aus Müll durchzogenen Slumviertel "Cité de Dieu" (dt.: Gottesstadt), sondern auch an der Schule, wo der "Monsieur" Geschichtslehrer sich an ihr vergeht. Allein das ist harter Lesestoff, wobei Jean d'Amérique das schauerliche Szenario mit beißenden Metaphern, gnadenloser sprachlicher Wucht und kruden Handlungswendungen immer weiter zuspitzt. So weit, bis seine Geschichte zum Inbild einer Welt wird, in der Gerechtigkeit, Würde und Erbarmen nicht wegen, sondern trotz der Menschen möglich sind. Das Mädchen Tête Fêlée wird in diesen Überlebenskampf, in den Sog aus Habgier, Rache, und Unerbittlichkeit hineingezogen und glaubt dennoch, dass ihre letzte Hoffnung im "Asyl am Ende der Buchstaben" liegt.

Wie d'Amérique bitteren Sarkasmus und kindliche Unschuld in einem poetischen Gleichgewicht hält, sagt mehr über die widersprüchlichen Lebensrealitäten Haitis als die Lageberichte der zahllosen Hilfsorganisationen vor Ort. Die Übersetzerin Rike Bolte hat den Rhythmus dieser Sätze, in denen sich rohe Gewalt und pulsierendes Leben, Schönheit und Grauen wie die Stimmen einer Partitur überlagern, austariert und erfinderisch ins Deutsche übertragen. Der Tod ist in dieser verwobenen, manchmal fast grotesk unheilvollen Geschichte allgegenwärtig. Doch bevor auch die junge Protagonistin ins Jenseits gleitet, das die Haitianer auch "Land ohne Hut" nennen, wankt sie auf einem Flüchtlingsboot ihrer großen Sehnsucht nach, einer Klassenkameradin namens "Stille", die der Ganggewalt entkommen ist. Es ist diese Stille, die Jean d'Amérique in seiner magisch schwebenden Geschichte hörbar macht. CORNELIUS WÜLLENKEMPER

Jean d'Amérique:

"Zerrissene Sonne".

Roman.

Aus dem Französischen

von Rike Bolte. Litradukt Literatureditionen 2024, 114 S., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 05.01.2025

Eine Zwölfjährige in einem armuts- und kriminalitätsdurchtränkten Land Haiti

Die zwölfjährige Tête Félée, was so viel wie Spinnerin bedeutet, wächst in den Slums von Port-au-Prince auf Haiti auf. Die allgegenwärtige Armut ist zum Greifen, die Lebensumstände so, wie wir es uns nicht im Entferntesten vorstellen können. Um an Wasser zu kommen, muss Tête Félée von ihrer Hütte, in der sie mit ihrer Mutter und Stiefvater lebt, fünfhundert Meter zum nächsten Brunnen pilgern. Der Kampf um einen Eimer Wasser geht oftmals über Stunden.

S.20: Mich wie gestern vier Stunden lang mit Wortgefechten und Körperscharmützeln abgegeben, um an einen Eimer Wasser ranzukommen []

Das Slumleben scheint von den Erwachsenen gewollt zu sein. Ihre Mutter, genannt Fleur dOrange, arbeitet als Nobelprostituierte, und ihr Stiefvater ist die rechte Hand des Gangster-Bosses mit dem Namen Metall-Engel. Am Geld scheint es nicht zu liegen.

Tête Félée möchte lernen, bemüht sich in der Schule, auch wenn: Die Schule ist mit Abstand eine der dreckigsten Abwegigkeiten, in die sich unsere Welten zum Zweck der Erleuchtung allzu sehr verbissen haben.

Dennoch zieht es sie dorthin, nicht zuletzt wegen ihrer Schulkameradin Silence, die Tochter ihres Lehrers, in die sie sich verliebt hat.

Neben dem Schülerinnendasein gibt es nur noch das raue Leben. Ihr Stiefvater, den sie dennoch Papa nennt, spannt sie für so manche Gaunereien ein. Die Kriminalität wird von den Kindern in den Slums mit der Muttermilch aufgesogen. Doch die Dinge entwickeln sich selten so, wie man es sie für sich vorhersieht oder wünscht.

Tête Félée möchte weg, hat Haiti satt.

S.48: Raus aus diesem Land mit seinen lockersitzenden Kugeln. Raus aus diesem Land der zwölfjährigen Gangster. Runter von dieser Insel mit ihren unendlichen Schwindelliedern.

S.59: Was die Polizisten angeht, so waren sie, wie immer in diesem Land, damit beschäftigt, ihrem Beruf nicht gerecht zu werden.

Mehr kann ich nicht verraten, denn alles andere wäre gespoilert. Und es passiert in diesem gerade mal 115 Seiten starken Roman noch jede Menge. Schlimme, brutale Sachen. Schmerzvolles für Körper und Seele. (weiter im Kommentar)

Die Autorin erzählt eindrücklich und ungeschönt, nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Der sprichwörtliche Kampf ums Überleben nimmt sich selbst beim Wort.

Und trotz der vielen verstörenden Bilder erzeugt die Autorin mit ihrer Erzählkraft einen unglaublichen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Der Inhalt wird zu einem Mix aus jugendlicher Unschuld, bitterem Sarkasmus und der brutalen Härte, die der Alltag bereithält, eingepackt in eine Sprache, die sich einer Poesie nicht entziehen kann.

In diesen wenigen Seiten des Romans steckt ein Großteil des Lebens von Haiti, wie wir es auf Hochglanzprospekten niemals finden werden. Knapp und prägnant eröffnet uns Jean dAmerique das wahre, bittere, armuts- und kriminalitätsdurchtränkte Land.

Ganz große Leseempfehlung für diesen Roman, der teilweise schockieren mag, aber unbedingt gelesen werden will, ja muss.