Sofort lieferbar (Download)

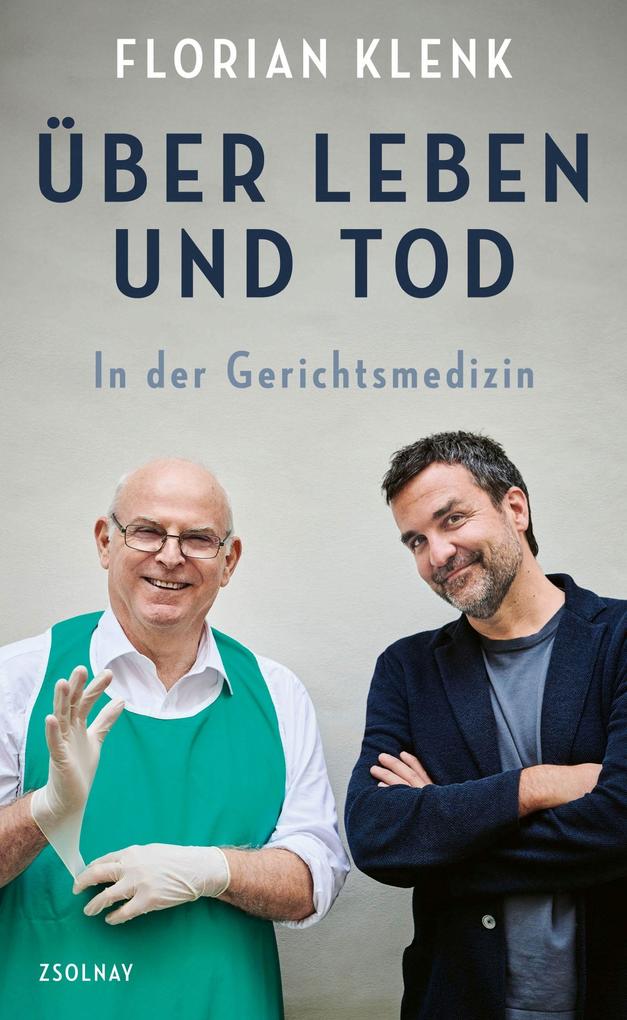

Bestsellerautor Florian Klenk spricht mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter über Leben und Tod. "Man liest das Buch mit angehaltenem Atem und denkt über Leben und Sterben danach anders." Daniel Kehlmann

Ist der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man die Toten des Lauda-Air-Absturzes in Thailand? Wie hat die "Schwarze Witwe" Elfriede Blauensteiner ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K. -o. -Tropfen auf sich?

Der Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt die Geheimnisse des Todes. In seinem Studierzimmer sammelt er Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Als Falter-Chefredakteur Florian Klenk diese Schätze sieht, entdeckt er die Abgründe des Menschen und die Überzeugungskraft der Wissenschaft.

Die abenteuerlichen Fall- und Familiengeschichten des Arztes Reiter verbinden sich zu dem Porträt eines faszinierten Universalgelehrten, der unsere Gesellschaft am Seziertisch erlebt und sie gemeinsam mit Florian Klenk obduziert.

Ist der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man die Toten des Lauda-Air-Absturzes in Thailand? Wie hat die "Schwarze Witwe" Elfriede Blauensteiner ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K. -o. -Tropfen auf sich?

Der Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt die Geheimnisse des Todes. In seinem Studierzimmer sammelt er Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Als Falter-Chefredakteur Florian Klenk diese Schätze sieht, entdeckt er die Abgründe des Menschen und die Überzeugungskraft der Wissenschaft.

Die abenteuerlichen Fall- und Familiengeschichten des Arztes Reiter verbinden sich zu dem Porträt eines faszinierten Universalgelehrten, der unsere Gesellschaft am Seziertisch erlebt und sie gemeinsam mit Florian Klenk obduziert.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

192

Dateigröße

2,23 MB

Autor/Autorin

Florian Klenk

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783552075375

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"'Über Leben und Tod' kann man durchaus als kleine Kulturgeschichte von Körper- und Endlichkeit lesen: wissenschaftlich präzise aufgeschrieben, und zugleich in teils heitere Schnurren verpackt." Cathrin Kahlweit, Süddeutsche Zeitung, 16. 08. 24

"Wir lernen, wie dem Leben durch Klugheit, Wendigkeit und Hartnäckigkeit beizukommen ist." Armin Thurnher, Falter, 17. 08. 24

"Wir lernen, wie dem Leben durch Klugheit, Wendigkeit und Hartnäckigkeit beizukommen ist." Armin Thurnher, Falter, 17. 08. 24

Besprechung vom 12.10.2024

Besprechung vom 12.10.2024

Riechen Sie das? Es menschelt!

Wer morgen auf dem Seziertisch liegt, lebt heute noch: Florian Klenk porträtiert den Gerichtsmediziner Christian Reiter und rekapituliert spektakuläre Todesfälle aus der Geschichte Österreichs.

Von Kai Spanke

Von Kai Spanke

Wie sollte man sich in Zeiten der Erderwärmung am besten bestatten lassen? Immer mehr Menschen bevorzugen die Einäscherung, denn Urnengräber haben überschaubare Gebührensätze und lassen sich ohne Aufwand pflegen. Allerdings sei das "klimaschädlicher Irrsinn", eine korrekt durchgeführte Kremierung erstrecke sich schließlich über viele Stunden und benötige Temperaturen von mehr als tausend Grad Celsius. Eingedost in einem Metallsarg zu verwesen sei ebenso problematisch, Stichwort "Oberflächenversiegelung". Das gibt der österreichische Gerichtsmediziner Christian Reiter zu bedenken. Mit ihm solle es auf bewährte Weise enden - "ökologisch und nachhaltig" in einem Erdgrab.

Reiter, Jahrgang 1955, ist der Protagonist in Florian Klenks Buch "Über Leben und Tod". Die beiden sind sich schon oft über den Weg gelaufen, zum Beispiel als der Autor und heutige Chefredakteur der Wochenzeitung "Falter" noch Rechtspraktikant am Wiener Bezirksgericht gewesen ist. Dass, wie man sagt, die Chemie zwischen ihnen stimmt, werden Hörer des Podcasts "Klenk + Reiter" bestätigen. Gesprächsthemen sind etwa behördliches Versagen bei Gewalt gegen Frauen und autoerotische Unfälle, teuflische Meerschweinchen und die Todesengel von Lainz.

Bei Letzteren handelte es sich um vier Wiener Hilfsschwestern, die mindestens neunundvierzig Menschen ermordet hatten, entweder mit Rohypnol oder indem sie deren Lungen mit Wasser füllten. Reiter wies 1989 nach, dass etliche der Opfer auf diese Art erstickt sind, was ihm eine gewisse Form von Berühmtheit - die "New York Times" berichtete -, man könnte ebenso gut sagen, seinen Durchbruch bescherte. Die Geschichte hat natürlich Eingang ins Buch gefunden, und überhaupt sollten sich Abonnenten des Podcasts darauf einstellen, dass ihnen bei der Lektüre vieles bekannt vorkommen wird.

Klenk erzählt von spektakulären Todesfällen, mit denen sich Reiter, mal aktuell, mal in der Rückschau, auseinandergesetzt hat. Dabei macht er nicht den Fehler, eine strukturlose Kompilation von Schaueranekdoten zusammenzukehren; vielmehr verzahnt er, häufig im Ton der Reportage, Historisches mit Ermittlungsergebnissen und Reiters Familiengeschichte. Die damit einhergehende Distanzlosigkeit nimmt er gerne in Kauf, verträgt sie sich doch bestens mit der im Sujet ohnehin angelegten Nähe zu True-Crime-Formaten. Darüber hinaus porträtiert der Autor seinen Helden nicht bloß, er applaudiert ihm auch. Das hat hier und da ein Geschmäckle, ändert jedoch nichts daran, dass man beiden, dem Reporter und dem Arzt, gewogen ist.

Der Leser erkundet, geführt von Klenk, die Säle des Gerichtsmedizinischen Museums in Wien und die Pathologisch-anatomische Sammlung im sogenannten Narrenturm. Zu bestaunen gibt es auf den Streifzügen "abgetrennte Schädel, abgetriebene Föten, abgehackte Hände", "Skelette, Fettwachsleichen und Mumien", sie muten an "wie die ausrangierten Objekte einer Geisterbahn". Reiter, der mit Sachverstand, aber ohne Hang zum Bürokratendeutsch in Erscheinung tritt und sich in der Tradition des Naturgelehrten sieht, fällt ein ums andere Mal durch seine Diktion auf. Will er den Geruch geöffneter Leichen beschreiben, sagt er: "Es menschelt." Spricht er über seine Erwartungen an den Arbeitstag, lautet das Fazit: "Wer morgen bei mir am Tisch liegt, lebt heute noch."

In den aufgefächerten Fällen spielen unterschiedliche Disziplinen eine Rolle, die Medizin ebenso wie die Botanik, die Kulinarik wie die Geschichte, die Meteorologie wie die Musikwissenschaft. So hatten 1731 die Heiducken in jenem Gebiet des heutigen Serbien "panische Angst vor Vampiren". Im Dorf Medveda starben seinerzeit zahlreiche Menschen unter seltsamen Bedingungen. Stand einer der Toten im Verdacht, ein Blutsauger zu sein, hat man ihn ausgegraben, gepfählt, geköpft und verbrannt. Berichten zufolge wurden schmatzende Leichen mit rosafarbener Haut entdeckt, man sprach von schlanken Kadavern, die nach einiger Zeit unter der Erde plötzlich dick wurden, von Einwohnern, die Schaffleisch verspeisten und anschließend umkamen.

Reiter forschte nach und wurde fündig. Baumscheiben aus der Zeit zeigen, dass der Sommer des Jahres 1731 sehr heiß gewesen ist. "Die Schafe der Heiducken mussten sich mit Disteln zufriedengeben und im Erdreich nach Wurzeln suchen." Und dort lauerte der Tod in Form des Bacillus anthracis. Schafe erkranken schneller an dem durch das Bakterium ausgelösten Milzbrand, wenn sie Wunden im Maul haben, zugezogen etwa durch den Verzehr von Disteln. Wer ein infiziertes Schaf aß, hatte bald selbst Symptome. Aber wieso wachsen verscharrte Leichen, und warum schmatzen sie? Reiter sagt, magere Tote würden durch Fäulnisprozesse aufgeblasen, und deren Oberhaut löse sich ab, was die darunterliegende, rosa glänzende Lederhaut zum Vorschein bringt. Das Geschmatze entstehe, wenn Gase aus der Lunge entweichen, und falls sich Flüssigkeit im Rachen befindet, komme es zu Blubbergeräuschen.

Passagenweise könnte Klenk ein wenig genauer sein. Dass die Pathologisch-anatomische Sammlung menschlicher Exponate aus dem Narrenturm "nach 1945" dem Naturhistorischen Museum überschrieben wurde, ist korrekt; man hätte aber auch präzise sagen können: 2012. Keine Frage der Formulierung, sondern falsch ist, dass der österreichische Nationalsozialist und Gerichtsmediziner Leopold Breitenecker vom "NS-Mediziner zum Rektor der Universität Wien" aufstieg. Dennoch hat Florian Klenk eine kundige Monographie geschrieben, die das häufig hysterisch anmutende Sachbuchgenre "Rechtsmediziner decken auf" um eine elegante Zugabe bereichert.

Florian Klenk:

"Über Leben und Tod".

In der Gerichtsmedizin.

Zsolnay Verlag, Wien 2024. 192 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 22.03.2025

Ausgezeichnet, wenn man das Thema mag

LovelyBooks-Bewertung am 10.01.2025

Interessant, lehrreich, makaber