Zustellung: Di, 29.04. - Fr, 02.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Die Sachbuch-Bestenliste Juli/August 2020: Platz 4 (Vormonat: Platz 1)

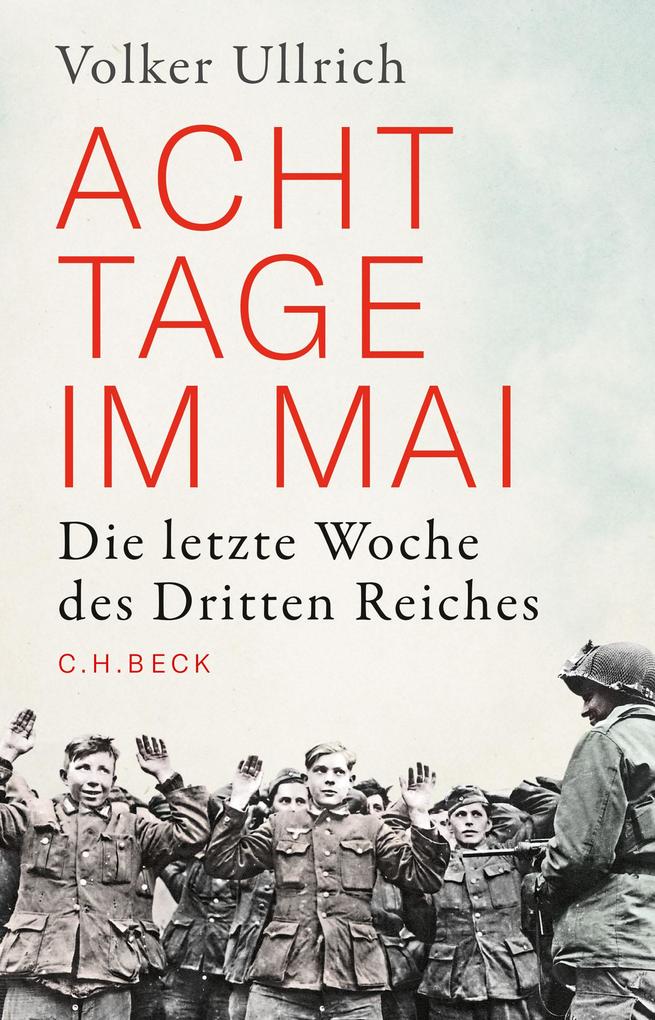

Die letzte Woche des Dritten Reiches hat begonnen. Hitler ist tot, aber der Krieg noch nicht zu Ende. Alles scheint zum Stillstand zu kommen, und doch ist alles in atemloser Bewegung. Volker Ullrich schildert Tag für Tag diese «zeitlose Zeit» und entführt den Leser in eine zusammenbrechende Welt voller Dramatik und Gewalt, Hoffnung und Angst. Sein Buch ist eine unvergessliche Zeitreise in den Untergang.

Mai 1945: Während die Regierung Dönitz nach Flensburg ausweicht, rücken die alliierten Streitkräfte unaufhaltsam weiter vor. Berlin kapituliert, in Italien die Heeresgruppe C. Raketenforscher Wernher von Braun wird festgenommen, Marlene Dietrich sucht in Bergen-Belsen nach ihrer Schwester. Es kommt zu einer Selbstmordepidemie und zu Massenvergewaltigungen. Letzte Todesmärsche, wilde Vertreibungen, abtauchende Nazi-Bonzen, befreite Konzentrationslager- all das gehört zu jener «Lücke zwischen dem Nichtmehr und dem Nochnicht», die Erich Kästner am 7. Mai 1945 in seinem Tagebuch vermerkt. Volker Ullrich, der große Journalist und Hitler-Biograph, hat aus historischen Miniaturen und Mosaiksteinen ein Panorama dieser «Acht Tage im Mai» zusammengefügt, das sich fesselnder liest als mancher Thriller.

Die letzte Woche des Dritten Reiches hat begonnen. Hitler ist tot, aber der Krieg noch nicht zu Ende. Alles scheint zum Stillstand zu kommen, und doch ist alles in atemloser Bewegung. Volker Ullrich schildert Tag für Tag diese «zeitlose Zeit» und entführt den Leser in eine zusammenbrechende Welt voller Dramatik und Gewalt, Hoffnung und Angst. Sein Buch ist eine unvergessliche Zeitreise in den Untergang.

Mai 1945: Während die Regierung Dönitz nach Flensburg ausweicht, rücken die alliierten Streitkräfte unaufhaltsam weiter vor. Berlin kapituliert, in Italien die Heeresgruppe C. Raketenforscher Wernher von Braun wird festgenommen, Marlene Dietrich sucht in Bergen-Belsen nach ihrer Schwester. Es kommt zu einer Selbstmordepidemie und zu Massenvergewaltigungen. Letzte Todesmärsche, wilde Vertreibungen, abtauchende Nazi-Bonzen, befreite Konzentrationslager- all das gehört zu jener «Lücke zwischen dem Nichtmehr und dem Nochnicht», die Erich Kästner am 7. Mai 1945 in seinem Tagebuch vermerkt. Volker Ullrich, der große Journalist und Hitler-Biograph, hat aus historischen Miniaturen und Mosaiksteinen ein Panorama dieser «Acht Tage im Mai» zusammengefügt, das sich fesselnder liest als mancher Thriller.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Vorwort

Prolog, 30. April 1945

Hitlers Ende im Bunker Sturm auf den Reichstag Besetzung Münchens

Die «Freiheitsaktion Bayern» Befreiung des Konzentrationslagers

Dachau Ernennung von Großadmiral Dönitz zu Hitlers Nachfolger

1. Mai 1945

Das Scheitern des Versuchs einer Separatverständigung mit Stalin Programm

und erste Maßnahmen der Regierung Dönitz Bekanntgabe

von Hitlers Tod Selbstmord der Familie Goebbels Ausbruch aus der

Reichskanzlei Selbstmordepidemie: Der Fall Demmin «Gruppe

Ulbricht» in Berlin Willy Brandt und Astrid Lindgren in Stockholm

2. Mai 1945

Reaktionen auf Hitlers Tod Kapitulation Berlins Plünderungen

Die Tätigkeit der «Gruppe Ulbricht» Suche nach Hitlers Leichnam

Sowjetisches Verwirrspiel um Hitlers Tod Teilkapitulation der Heeresgruppe

C in Italien Die militärische Lage Deutschlands Verlegung

des Hauptquartiers der Regierung Dönitz nach Flensburg Festnahme

der Raketenforscher um Wernher von Braun Victor Klemperer in

Unterbernbach: Erste Begegnung mit den Amerikanern

3. Mai 1945

Generalaussprache in Flensburg mit den Befehlshabern der besetzten

Gebiete Kampfl ose Übergabe Hamburgs Tragödie in der Lübecker

Bucht: Der Untergang der «Cap Arcona» Das Tagebuch der «Anonyma

»: Massenvergewaltigungen in Berlin Verhandlungen mit Feldmarschall

Montgomery über eine Teilkapitulation in Nordwestdeutschland

4. Mai 1945

Unterzeichnung der Teilkapitulation in Nordwestdeutschland, Dänemark

und den Niederlanden Weitere Teilkapitulationen von Heeresgruppen

und Armeen Die Besetzung des Obersalzbergs Auf Hitlers

Berghof: Lee Miller und Klaus Mann Ernennung Adenauers zum

Oberbürgermeister von Köln Alltag in den Trümmern Helmut

Schmidt in Kriegsgefangenschaft Die «Rheinwiesenlager» Verhaftung

Hans Franks Die Befreiung der «Sonderhäftlinge» von Dachau

5. Mai 1945

Die Bildung der «Geschäftsführenden Reichsregierung» Aufstand in

Prag Beginn der «wilden Vertreibungen» Aufruf Eisenhowers an die

«Displaced Persons» (DPs) Das Schicksal der Zwangsarbeiter Repatriierung

der DPs Die jüdischen DPs Befreiung des KZ Mauthausen:

Simon Wiesenthal

6. Mai 1945

Die Verhandlungen von Friedeburgs und Jodls in Reims Entlassung

Heinrich Himmlers Der Todesmarsch von Helmbrechts Todesmärsche

am Ende des «Dritten Reiches» Die Kapitulation der Festung

Breslau Vertreibung der Deutschen aus Breslau Die Wiedergründung

der SPD in Hannover: Kurt Schumacher Einrücken polnischer

Panzertruppen in Jever

7. Mai 1945

Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation in Reims Marlene

Dietrich in Bergen-Belsen Die ungleichen Schwestern Dietrich Das

letzte Massaker in Amsterdam Deutsche Besatzungsherrschaft in den

Niederlanden Das Schicksal der Familie Frank

8. Mai 1945

Die Wiederholung der bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst

Rücktritt der Regierung Dönitz? Einstellung des letzten deutschen

Widerstands Die Geburtsstunde der Legende von der «sauberen

Wehrmacht» Sicherung der Raubkunstbestände im Salzbergwerk Altaussee

Der Selbstmord Josef Terbovens in Oslo Das Ende der deutschen

Besatzungsherrschaft in Norwegen Siegesfeiern: Der «Victory

Day» in Europa

Epilog

8. Mai 1945: Zusammenbruch oder Befreiung? Die Agonie der Regierung

Dönitz Interrogation-Camp Bad Mondorf Abwehr und Verdrängung

der NS-Zeit Ein Ende und ein Anfang

Anhang

Anmerkungen

Bibliographie

Dank

Bildnachweis

Personenregister

Vorwort

Prolog, 30. April 1945

Hitlers Ende im Bunker Sturm auf den Reichstag Besetzung Münchens

Die «Freiheitsaktion Bayern» Befreiung des Konzentrationslagers

Dachau Ernennung von Großadmiral Dönitz zu Hitlers Nachfolger

1. Mai 1945

Das Scheitern des Versuchs einer Separatverständigung mit Stalin Programm

und erste Maßnahmen der Regierung Dönitz Bekanntgabe

von Hitlers Tod Selbstmord der Familie Goebbels Ausbruch aus der

Reichskanzlei Selbstmordepidemie: Der Fall Demmin «Gruppe

Ulbricht» in Berlin Willy Brandt und Astrid Lindgren in Stockholm

2. Mai 1945

Reaktionen auf Hitlers Tod Kapitulation Berlins Plünderungen

Die Tätigkeit der «Gruppe Ulbricht» Suche nach Hitlers Leichnam

Sowjetisches Verwirrspiel um Hitlers Tod Teilkapitulation der Heeresgruppe

C in Italien Die militärische Lage Deutschlands Verlegung

des Hauptquartiers der Regierung Dönitz nach Flensburg Festnahme

der Raketenforscher um Wernher von Braun Victor Klemperer in

Unterbernbach: Erste Begegnung mit den Amerikanern

3. Mai 1945

Generalaussprache in Flensburg mit den Befehlshabern der besetzten

Gebiete Kampfl ose Übergabe Hamburgs Tragödie in der Lübecker

Bucht: Der Untergang der «Cap Arcona» Das Tagebuch der «Anonyma

»: Massenvergewaltigungen in Berlin Verhandlungen mit Feldmarschall

Montgomery über eine Teilkapitulation in Nordwestdeutschland

4. Mai 1945

Unterzeichnung der Teilkapitulation in Nordwestdeutschland, Dänemark

und den Niederlanden Weitere Teilkapitulationen von Heeresgruppen

und Armeen Die Besetzung des Obersalzbergs Auf Hitlers

Berghof: Lee Miller und Klaus Mann Ernennung Adenauers zum

Oberbürgermeister von Köln Alltag in den Trümmern Helmut

Schmidt in Kriegsgefangenschaft Die «Rheinwiesenlager» Verhaftung

Hans Franks Die Befreiung der «Sonderhäftlinge» von Dachau

5. Mai 1945

Die Bildung der «Geschäftsführenden Reichsregierung» Aufstand in

Prag Beginn der «wilden Vertreibungen» Aufruf Eisenhowers an die

«Displaced Persons» (DPs) Das Schicksal der Zwangsarbeiter Repatriierung

der DPs Die jüdischen DPs Befreiung des KZ Mauthausen:

Simon Wiesenthal

6. Mai 1945

Die Verhandlungen von Friedeburgs und Jodls in Reims Entlassung

Heinrich Himmlers Der Todesmarsch von Helmbrechts Todesmärsche

am Ende des «Dritten Reiches» Die Kapitulation der Festung

Breslau Vertreibung der Deutschen aus Breslau Die Wiedergründung

der SPD in Hannover: Kurt Schumacher Einrücken polnischer

Panzertruppen in Jever

7. Mai 1945

Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation in Reims Marlene

Dietrich in Bergen-Belsen Die ungleichen Schwestern Dietrich Das

letzte Massaker in Amsterdam Deutsche Besatzungsherrschaft in den

Niederlanden Das Schicksal der Familie Frank

8. Mai 1945

Die Wiederholung der bedingungslosen Kapitulation in Berlin-Karlshorst

Rücktritt der Regierung Dönitz? Einstellung des letzten deutschen

Widerstands Die Geburtsstunde der Legende von der «sauberen

Wehrmacht» Sicherung der Raubkunstbestände im Salzbergwerk Altaussee

Der Selbstmord Josef Terbovens in Oslo Das Ende der deutschen

Besatzungsherrschaft in Norwegen Siegesfeiern: Der «Victory

Day» in Europa

Epilog

8. Mai 1945: Zusammenbruch oder Befreiung? Die Agonie der Regierung

Dönitz Interrogation-Camp Bad Mondorf Abwehr und Verdrängung

der NS-Zeit Ein Ende und ein Anfang

Anhang

Anmerkungen

Bibliographie

Dank

Bildnachweis

Personenregister

Produktdetails

Erscheinungsdatum

08. Dezember 2020

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

317

Autor/Autorin

Volker Ullrich

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit ca. 20 Abbildungen

Gewicht

528 g

Größe (L/B/H)

221/144/27 mm

ISBN

9783406749858

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

" ein packendes szenisches Puzzle.

SPIEGEL Bestseller

" Der geglückte Versuch, als Chronik ein Stimmungsbild zu erzeugen.

ZEIT Bestenliste Platz 1

" Ein fabelhaftes Lesebuch über die letzten Tage des Dritten Reichs, das jeder mit Gewinn lesen wird.

SWR2, Wolfgang Schneider

Dass deutsche Historiker auch elegant und fesselnd schreiben können, beweist Volker Ullrich mit jedem neuen Buch. ( ) Spannender als mancher Krimi.

SPIEGEL Plus, Martin Doerry

" Eine sehr lebendige, eindrückliche Erzählung.

Heilbronner Stimme

" Ein faszinierend erzählter Bilderbogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem der Historiker Ullrich auch weniger Bekanntes ( ) schildert. Ein Buch, das unsere heutigen Kümmernisse relativiert.

ARD Druckfrisch, Denis Scheck

" Ein faszinierend erzählter Bilderbogen.

Magdeburger Volksstimme, Denis Scheck

" ( ) mit Volker Ullrich hat diese Endphase des Dritten Reiches einen klugen und nachdenklichen Chronisten erhalten ( ) seine Darstellung lebt vor allem aus der Nahoptik seiner präzisen Beobachtung, aus der sicheren Kenntnis der Quellen und einem weiten Blick, der immer wieder über die Tage der Endzeitstimmung hinausgeht.

Süddeutsche Zeitung, Dietmar Süss

" Angesichts des Themas mag es etwas seltsam klingen, aber Ullrich hat ein fesselndes Lesebuch geschrieben, das den Nachgeborenen 75 Jahre später schonungslos davon erzählt, wohin politischer Wahn und moralischer Verfall, Gewalt und Krieg führen.

Frankfurter Rundschau, Wilhelm von Sternburg

" Mit einem sicheren Gespür für die Komposition sortiert Ullrich private Zeugnisse und Ergebnisse aus der historischen Literatur, aus Memoiren und Archiven zu einem rundum gelungenen Tableau der Umbruchszeit.

Die Tageszeitung, Rudolf Walther

" ein ganzes Panorama persönlicher Erlebnisberichte. Es ist die Stärke des Buches, dass so viele zum Teil auch berühmte Zeitzeugen zu Wort kommen.

mdr kultur, Stefan Nölke

" Volker Ullrich ( ) versteht es, die Fakten so zu arrangieren, dass die Lektüre zum historischen Spaziergang wird, ohne gefällig oder belehrend zu wirken.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb

" Ein erhellender Perspektivwechsel ( ). Es wird wenige Leser geben, die selbst bei bester eigener Kenntnis über diese viel beschriebenen Monate nicht immer wieder auf neue, ihren bisher unbekannte Details oder Episoden stoßen werden.

Die WELT, Richard Kämmerlings

" Der frühere Zeit - Redakteur berichtet erzählerisch und eindringlich mit den Worten von Zeitzeugen und Erinnerungen über Leid, Wirren, Ängste, weiter bestehende Vorurteile und Verdrängung von Schuld.

Lübecker Nachrichten

" Ullrich schildert " Die letzte Woche des Dritten Reichs . Anschaulich nähert er sich jenem seltsamen Schwebezustand, den der Schriftsteller Erich Kästner als " kurze Pause im Geschichtsunterricht bezeichnete.

Märkische Oderzeitung

" Der Historiker und Journalist Volker Ullrich bedient sich nicht nur umfangreicher Studien, sondern auch Erinnerungen und Tagebücher prominenter wie gewöhnlicher Zeitzeugen, um ein vielschichtiges Bild ( ) zu zeichnen. "

Nürnberger Zeitung, Reinhard Kalb

" Der Hitler-Biograf berichtet erzählerisch und eindringlich mit den Worten von Zeitzeugen und Erinnerungen über Leid, Wirren, Ängste, weiter bestehende Vorurteile und Verdrängung von Schuld.

Rhein-Neckar Zeitung, Oliver Pietschmann

" (Volker Ullrich) webt nach allen Regeln der Erzählkunst ein multiperspektivisches Panorama.

SWR2, Rainer Volk

" `Acht Tage im Mai` ist ein faktenreiches, akribisch recherchiertes und zugleich faszinierendes Buch. Jeder Tag fesselt und wühlt den Leser auf. Es liefert fabelhaften Geschichtsunterricht in Corona-Zeiten.

Tagesspiegel, Christina Brinck

" Ein Buch von bedrückender Spannung.

P. M. History

" Ein spannendes, fast schon atemloses Buch, das einen förmlich zum Weiterlesen zwingt. Selten war Geschichte so packend.

Stuttgarter Zeitung, Simon Rilling

" Auf ebenso verblüffende wie beeindruckende Weise gelingt es Volker Ullrich, die letzte Woche des Dritten Reiches durch dokumentarische Zeitzeugenschaft wäre das nicht selbst irrwitzig, müsste man sagen: lebendig zu machen.

Der Freitag, Erhard Schütz

" Hochinteressante Geschichtsschreibung.

Dresdner Morgenpost

SPIEGEL Bestseller

" Der geglückte Versuch, als Chronik ein Stimmungsbild zu erzeugen.

ZEIT Bestenliste Platz 1

" Ein fabelhaftes Lesebuch über die letzten Tage des Dritten Reichs, das jeder mit Gewinn lesen wird.

SWR2, Wolfgang Schneider

Dass deutsche Historiker auch elegant und fesselnd schreiben können, beweist Volker Ullrich mit jedem neuen Buch. ( ) Spannender als mancher Krimi.

SPIEGEL Plus, Martin Doerry

" Eine sehr lebendige, eindrückliche Erzählung.

Heilbronner Stimme

" Ein faszinierend erzählter Bilderbogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem der Historiker Ullrich auch weniger Bekanntes ( ) schildert. Ein Buch, das unsere heutigen Kümmernisse relativiert.

ARD Druckfrisch, Denis Scheck

" Ein faszinierend erzählter Bilderbogen.

Magdeburger Volksstimme, Denis Scheck

" ( ) mit Volker Ullrich hat diese Endphase des Dritten Reiches einen klugen und nachdenklichen Chronisten erhalten ( ) seine Darstellung lebt vor allem aus der Nahoptik seiner präzisen Beobachtung, aus der sicheren Kenntnis der Quellen und einem weiten Blick, der immer wieder über die Tage der Endzeitstimmung hinausgeht.

Süddeutsche Zeitung, Dietmar Süss

" Angesichts des Themas mag es etwas seltsam klingen, aber Ullrich hat ein fesselndes Lesebuch geschrieben, das den Nachgeborenen 75 Jahre später schonungslos davon erzählt, wohin politischer Wahn und moralischer Verfall, Gewalt und Krieg führen.

Frankfurter Rundschau, Wilhelm von Sternburg

" Mit einem sicheren Gespür für die Komposition sortiert Ullrich private Zeugnisse und Ergebnisse aus der historischen Literatur, aus Memoiren und Archiven zu einem rundum gelungenen Tableau der Umbruchszeit.

Die Tageszeitung, Rudolf Walther

" ein ganzes Panorama persönlicher Erlebnisberichte. Es ist die Stärke des Buches, dass so viele zum Teil auch berühmte Zeitzeugen zu Wort kommen.

mdr kultur, Stefan Nölke

" Volker Ullrich ( ) versteht es, die Fakten so zu arrangieren, dass die Lektüre zum historischen Spaziergang wird, ohne gefällig oder belehrend zu wirken.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb

" Ein erhellender Perspektivwechsel ( ). Es wird wenige Leser geben, die selbst bei bester eigener Kenntnis über diese viel beschriebenen Monate nicht immer wieder auf neue, ihren bisher unbekannte Details oder Episoden stoßen werden.

Die WELT, Richard Kämmerlings

" Der frühere Zeit - Redakteur berichtet erzählerisch und eindringlich mit den Worten von Zeitzeugen und Erinnerungen über Leid, Wirren, Ängste, weiter bestehende Vorurteile und Verdrängung von Schuld.

Lübecker Nachrichten

" Ullrich schildert " Die letzte Woche des Dritten Reichs . Anschaulich nähert er sich jenem seltsamen Schwebezustand, den der Schriftsteller Erich Kästner als " kurze Pause im Geschichtsunterricht bezeichnete.

Märkische Oderzeitung

" Der Historiker und Journalist Volker Ullrich bedient sich nicht nur umfangreicher Studien, sondern auch Erinnerungen und Tagebücher prominenter wie gewöhnlicher Zeitzeugen, um ein vielschichtiges Bild ( ) zu zeichnen. "

Nürnberger Zeitung, Reinhard Kalb

" Der Hitler-Biograf berichtet erzählerisch und eindringlich mit den Worten von Zeitzeugen und Erinnerungen über Leid, Wirren, Ängste, weiter bestehende Vorurteile und Verdrängung von Schuld.

Rhein-Neckar Zeitung, Oliver Pietschmann

" (Volker Ullrich) webt nach allen Regeln der Erzählkunst ein multiperspektivisches Panorama.

SWR2, Rainer Volk

" `Acht Tage im Mai` ist ein faktenreiches, akribisch recherchiertes und zugleich faszinierendes Buch. Jeder Tag fesselt und wühlt den Leser auf. Es liefert fabelhaften Geschichtsunterricht in Corona-Zeiten.

Tagesspiegel, Christina Brinck

" Ein Buch von bedrückender Spannung.

P. M. History

" Ein spannendes, fast schon atemloses Buch, das einen förmlich zum Weiterlesen zwingt. Selten war Geschichte so packend.

Stuttgarter Zeitung, Simon Rilling

" Auf ebenso verblüffende wie beeindruckende Weise gelingt es Volker Ullrich, die letzte Woche des Dritten Reiches durch dokumentarische Zeitzeugenschaft wäre das nicht selbst irrwitzig, müsste man sagen: lebendig zu machen.

Der Freitag, Erhard Schütz

" Hochinteressante Geschichtsschreibung.

Dresdner Morgenpost

Besprechung vom 08.05.2020

Besprechung vom 08.05.2020

Onkel Baldrians letzter Auftritt

Zeitgeschichte in einer Folge von überzeugend arrangierten Skizzen: Volker Ullrich erzählt vom Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland.

Wer erfand das Wort vom Eisernen Vorhang? Am 2. Mai 1945 benutzte Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk den Ausdruck in einer Rundfunkansprache, in der er den "Heldenkampf" des deutschen Volkes gegen die "rote Flut" der anstürmenden Sowjetarmeen beschwor. Hinter deren Front, so Krosigk, gehe "das Werk der Vernichtung der in die Gewalt der Bolschewisten gefallenen Menschen" weiter. Zehn Tage später nahm Winston Churchill die Wortprägung in einem Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Truman auf, bei dem er sich über den sowjetischen Verbündeten beschwerte: "An iron curtain is drawn upon their front." Schon zweieinhalb Monate zuvor freilich hatte Joseph Goebbels in einem Leitartikel für "Das Reich" vom "eisernen Vorhang" gesprochen, hinter dem im Fall einer deutschen Kapitulation "die Massenabschlachtung der Völker" begänne. Wer die Geschichte des Begriffs noch weiter zurückverfolgt, stößt auf Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg. Fest steht, dass der Eiserne Vorhang im Frühjahr 1945 im deutschen wie im westalliierten Lager die Runde machte, bis ihm Churchill in seiner berühmten Rede am Westminster College in Fulton ein Jahr später die bis heute gültige Definition gab.

Der kurze Blick auf das begriffsgeschichtliche Infektionsgeschehen zwischen Goebbels, Krosigk und Churchill ist eine der bemerkenswertesten Passagen in Volker Ullrichs Panorama der "letzten Woche des Dritten Reiches", weil sie das Drama der Ereignisse in den Horizont ihrer ideologischen Verarbeitung rückt. Mit der Übernahme der Erzählung von der Abschottung Mittel- und Osteuropas unter sowjetischer Herrschaft kündigt sich schon die Nachkriegsordnung an, auch wenn deutsche Soldaten noch vereinzelt gegen Amerikaner, Briten und Franzosen kämpfen. Die von Hitler testamentarisch eingesetzte Reichsregierung des Großadmirals Dönitz, in der Schwerin von Krosigk als "Leitender Minister" und Außenminister fungierte, spielte in diesem Übergangsprozess die Rolle eines Transmissionsriemens. Der Versuch von Dönitz, Krosigk und der Wehrmachtsführung unter Keitel und Jodl, nur vor den Westalliierten zu kapitulieren, scheiterte politisch zwar an der Bündnistreue des amerikanischen Oberbefehlshabers Eisenhower, kam aber auf symbolischer Ebene mit Jodls Unterschrift am 7. Mai in Reims dennoch zum Ziel. Die nachgeholte Kapitulation fast zwei Tage später in Karlshorst, aus der Ullrich ein Kabinettstück historischen Erzählens macht, war nur die Reprise eines bereits vollzogenen Unterwerfungsakts. "Siegesfeiern in allen Hauptstädten von New York bis Moskau", notierte Ernst Jünger in Kirchhorst in jener Nacht, "während der Besiegte ganz tief im Keller sitzt, mit verhülltem Gesicht."

In der langen Reihe von Veröffentlichungen zum Kriegsende ist Volker Ullrichs Buch der Antipode zu Walter Kempowskis "Echolot"-Band "Abgesang '45". Wo Kempowski in jeder Briefstelle, jeder Tagebuchnotiz das fehlende Puzzleteil zu einem Gesamtbild sucht, kann Ullrich auf knapp zweihundertfünfzig Textseiten immer nur Schnappschüsse eines als Ganzes unfasslichen, jeden Begriff übersteigenden Geschehens liefern. Das beschränkte Format gibt ihm die seltene Freiheit, Zeitgeschichte als Skizze statt als Monumentalfresko anzulegen.

Mal ist es ein Ereignis, das dabei scharf gestellt wird, wie die Welle von Selbstmorden im vorpommerschen Städtchen Demmin nach der Besetzung durch die Rote Armee oder der Todesmarsch der Insassen aus dem oberfränkischen Konzentrationslager Helmbrechts, mal ist es eine Person. Willy Brandt empfängt während einer Rede in Stockholm "in tiefer Bewegung" die Nachricht von Hitlers Selbstmord. Wolfgang Leonhard erkundet mit der "Gruppe Ulbricht" das eroberte Berlin und beobachtet, wie Walter Ulbricht die überlebenden deutschen KPD-Genossen abkanzelt. Marlene Dietrich findet ihre ältere Schwester als Kinobetreiberin in Bergen-Belsen wieder und nimmt ihr gegen großzügige Geldgeschenke das Versprechen ab, über ihre Familie Stillschweigen zu bewahren. Wernher von Braun posiert mit seinen amerikanischen Bewachern für Erinnerungsfotos. Konrad Adenauer übernimmt wieder das Amt des Oberbürgermeisters im zerstörten Köln. Kurt Schumacher gründet in Hannover den ersten Nachkriegs-Ortsverein der SPD, Annemarie Renger wird seine Sekretärin. Filmisch betrachtet, könnte man von einem Wochenschau-Muster sprechen: Haupt- und Staatsaktionen, Kriege, Katastrophen, dazwischen Vermischtes und Kultur. Aber Volker Ullrich, langjähriger Sachbuchredakteur der "Zeit", Hitler-Biograph und Analytiker des Deutschen Kaiserreichs, versteht es, die Fakten so zu arrangieren, dass die Lektüre zum historischen Spaziergang wird, ohne gefällig oder belehrend zu wirken. In seiner Schilderung der Übergabe Hamburgs an die britische Armee vergisst er nicht zu erwähnen, dass der Staatssekretär, der die letzte Rundfunkrede des dortigen Gauleiters Kaufmann abmoderierte, bei den Bürgern der zerbombten Stadt "Onkel Baldrian" hieß. In der NDR-Mediathek kann man nachhören, warum.

Es sind einzelne Sätze, Wortblitzlichter, die aus diesem Pastiche der "Stunde null" in Erinnerung bleiben. Etwa der Zornausbruch eines russischen Offiziers, der über die gut gefüllten Vorratskammern der besiegten Deutschen staunt: "Am liebsten würde ich meine Faust mitten in all diese ordentlichen Reihen von Dosen und Gläsern hineinschmettern." Oder das Aperçu des NKWD-Obersten Potaschew, der die im luxemburgischen Bad Mondorf internierten überlebenden Nazi-Größen - unter ihnen die Mitglieder der Regierung Dönitz - verhören durfte: "Sie sehen alle gut aus und gebräunt wie Kurgäste." Bei Hannah Arendt findet Ullrich die Diagnose, "die Geschäftigkeit" der Deutschen sei "ihre Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit". Natürlich kann man auf zweihundertfünfzig Seiten nicht die ganze Geschichte der letzten Kriegstage in Deutschland ausbreiten. Aber vielleicht muss man das, was nicht bei Volker Ullrich steht, auch nicht unbedingt wissen.

ANDREAS KILB

Volker Ullrich: "Acht Tage im Mai". Die letzte Woche des Dritten Reiches.

C. H. Beck Verlag, München 2020. 318 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 29.09.2024

Mit vielen Fakten und Know How erzählt der Autor über die letzten Tage im Deutschen Reich.

LovelyBooks-Bewertung am 10.04.2023

Die letzten Tage des Dritten Reichs - detalliert und kenntnisreich aufbereitet

"Acht Tage im Mai" schildert anschaulich und detailliert die letzten acht Tage des Dritten Reichs zwischen dem Selbstmord Hitlers am 30. April 1945 und der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945.Der Autor Volker Ullrich führt dem Leser eindrucksvoll viele, dem "normalgebildeten" Leser weitgehend unbekannte Ereignisse dieser Tage vor Augen, aber auch die weithin bekannten Kapitulations-Verhandlungen und die schamlosen Versuche der NS-Schergen, ihre eigene Haut zu retten - schonungslos, offen, ehrlich und historisch ebenso fundiert wie belegt.Ein erschreckender Bericht, der zeigt, wie orientierungslos und machtlos die größte Zahl der Menschen in diesen Tagen des totalen Zusammenbruchs war, aber auch wie verblendet und immernoch in den Idealen des Nationalsozialismus verhaftet die ehemaligen Amt- und Würdenträger des untergehenden Regimes waren.Ein Buch, das wirklich jeder gelesen haben sollte. Spannend und fesselnd wie ein Krimi, aber leider bittereste Realität.