Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

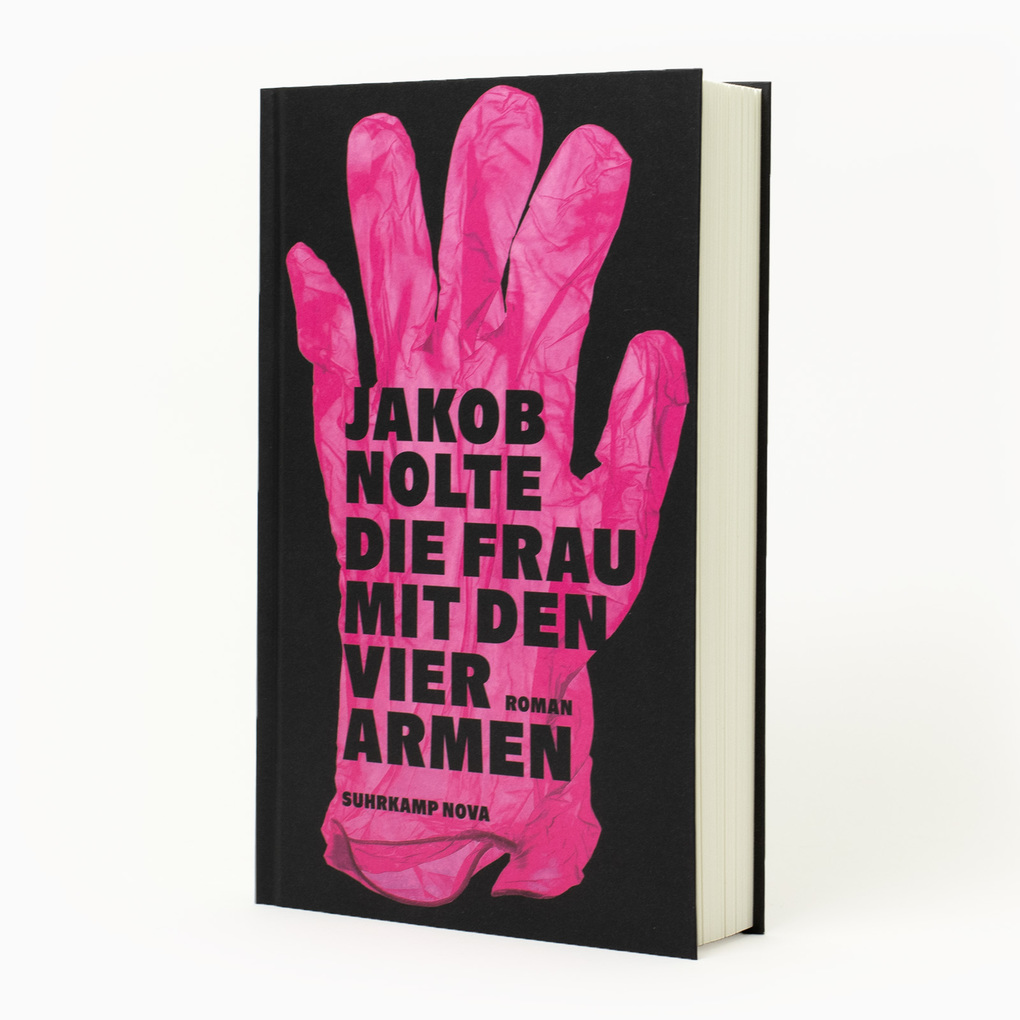

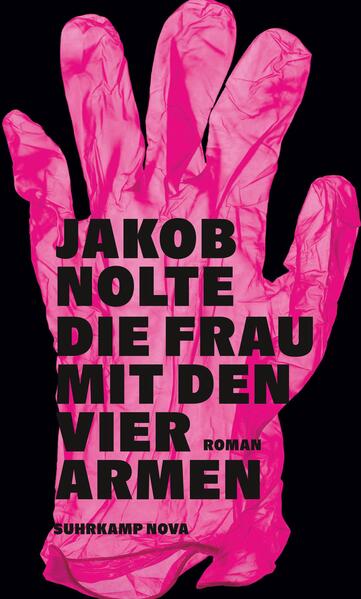

Die Frau mit den vier Armen erzählt von traurigen Jungs, die das Glück suchen und den Tod finden. Abgründig, voller schräger Figuren und mit Witz zeigt Jakob Nolte ein Hannover, das es so noch nie gegeben hat, und erfindet den Niedersachsen Noir. Es geht um Polizeiarbeit, Gerechtigkeit und die Frage, ob man sich am Denken anderer schuldig machen kann.

Inlineskates an den Füßen, Würgemale am Hals, Kopfhörer in den Ohren. Am Ufer der Ihme in Hannover liegt die Leiche eines jungen Mannes. Ein Fall für die genauso brillante wie schroffe Rita Aitzinger und ihren Kollegen Ilia Schuster von der Mordkommission. Zwischen Oper, Bahnhofskneipe und Burgerladen geraten sie immer tiefer in ein Dickicht aus Verweisen: Popsongs, Datingapp-Profile, mysteriöse Tattoos - sie sind der Schlüssel zur Lösung des Falls, davon ist Rita überzeugt. Oder ist sie in die Schlinge eines Psychokillers geraten? War Sebastian Tamm gar nicht das erste Opfer? Und was hat der schüchterne Streifenpolizist Gerd Lampe damit zu tun?

Produktdetails

Erscheinungsdatum

20. Mai 2024

Sprache

deutsch

Auflage

Originalausgabe

Seitenanzahl

235

Autor/Autorin

Jakob Nolte

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

354 g

Größe (L/B/H)

211/134/24 mm

ISBN

9783518474167

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

». . . eine erlösende Lektüre: BRD noir mit hellem Köpfchen. « Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

»Ein Kunstkrimi, der richtig spannend ist. Aus Niedersachsen. Verrückt. « Oliver Creutz, WELT AM SONNTAG

»[Jakob Nolte] weiß genau, wie mit einer nuancierten literarischen Sprache lebendige Außen- und Innenwelten hervorbringen lassen. « Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Die Frau mit den vier Armen ist BRD Noir in ganz großer Form. « Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

»Es lohnt sich stets alles zu lesen, was der Mann schreibt. « Maximilian Mengeringhaus, Der Tagesspiegel

»[Die Frau mit den vier Armen ist] eine Mischung, die aufregend ist und neu, [eine,] die die Lesegewohnheiten in der deutschen Gegenwartsliteratur durcheinanderbringt. « Susanne Romanowski, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Schlagen wir einen Roman auf . . . wissen wir meist schon ziemlich genau, was uns erwartet. Spätestens nach den ersten paar Seiten steht unser Vorentwurf, wie nach dem Leichenfund im Tatort , einigermaßen fest, und es kommt selten vor, dass wir ihn in der weiteren Lektüre grundsätzlich korrigieren müssten. Anders bei Jakob Nolte. « Moritz Baßler, taz. de

». . . nicht nur ein ganzer Reigen von Skurrilitätsminiaturen, sondern [die] Seelengeografie eines Landstrichs . . . « David Hugendick, DIE ZEIT

»Jakob Nolte gelingt mit seinem Krimi mehr als nur gute Unterhaltung. Das Buch ist zeitbezogen im besten Sinne, verspricht Pointen-Freundinnen genauso viel guten Stoff wie Literatur-Aficionados . . . « Marit Borcherding, Goethe Institut

»Auch wenn die Handlung düster ist, die Handelnden depressiv und mordend durch Hannover ziehen: Das Buch macht Spaß! « Martina Kothe, NDR

»Ein fantastischer und sehr witziger Krimi. Mein Lieblingsbuch des Sommers. « Insa Wilke, WDR 3

»Auch diese nihilistische Einsicht, [. . .] gehört zum neuen Niedersachsen Noir. Ob das, wie bei den Meta-Krimis eines Wolf Haas, über den Kreis der Literaturnerds hinaus Anklang findet, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es diesem großartigen Roman allemal. « Valentin Wölflmaier, Deutschlandfunk Büchermarkt

»Ein Kunstkrimi, der richtig spannend ist. Aus Niedersachsen. Verrückt. « Oliver Creutz, WELT AM SONNTAG

»[Jakob Nolte] weiß genau, wie mit einer nuancierten literarischen Sprache lebendige Außen- und Innenwelten hervorbringen lassen. « Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Die Frau mit den vier Armen ist BRD Noir in ganz großer Form. « Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

»Es lohnt sich stets alles zu lesen, was der Mann schreibt. « Maximilian Mengeringhaus, Der Tagesspiegel

»[Die Frau mit den vier Armen ist] eine Mischung, die aufregend ist und neu, [eine,] die die Lesegewohnheiten in der deutschen Gegenwartsliteratur durcheinanderbringt. « Susanne Romanowski, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Schlagen wir einen Roman auf . . . wissen wir meist schon ziemlich genau, was uns erwartet. Spätestens nach den ersten paar Seiten steht unser Vorentwurf, wie nach dem Leichenfund im Tatort , einigermaßen fest, und es kommt selten vor, dass wir ihn in der weiteren Lektüre grundsätzlich korrigieren müssten. Anders bei Jakob Nolte. « Moritz Baßler, taz. de

». . . nicht nur ein ganzer Reigen von Skurrilitätsminiaturen, sondern [die] Seelengeografie eines Landstrichs . . . « David Hugendick, DIE ZEIT

»Jakob Nolte gelingt mit seinem Krimi mehr als nur gute Unterhaltung. Das Buch ist zeitbezogen im besten Sinne, verspricht Pointen-Freundinnen genauso viel guten Stoff wie Literatur-Aficionados . . . « Marit Borcherding, Goethe Institut

»Auch wenn die Handlung düster ist, die Handelnden depressiv und mordend durch Hannover ziehen: Das Buch macht Spaß! « Martina Kothe, NDR

»Ein fantastischer und sehr witziger Krimi. Mein Lieblingsbuch des Sommers. « Insa Wilke, WDR 3

»Auch diese nihilistische Einsicht, [. . .] gehört zum neuen Niedersachsen Noir. Ob das, wie bei den Meta-Krimis eines Wolf Haas, über den Kreis der Literaturnerds hinaus Anklang findet, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es diesem großartigen Roman allemal. « Valentin Wölflmaier, Deutschlandfunk Büchermarkt

Besprechung vom 16.06.2024

Besprechung vom 16.06.2024

Wenn Taylor Swift zur Falle wird

Jakob Nolte schreibt eigentlich experimentelle Romane über seltsame Literaturstudenten oder marodierende Mädchenbanden. Jetzt veröffentlicht er einen niedersächsischen Regionalkrimi. Kann das gut gehen?

Von Susanne Romanowski

Freitag Nachmittag, ein Café in Berlin-Kreuzberg. Auf den Tischen schillern Spritzvarianten von Zartgelb bis Dunkelrot, Sonnenuntergänge auf Eis. Am Himmel keine Wolke. Selbst der kleine Junge, der sein Spielzeugauto wiederholt auf den Bürgersteig drischt, scheint dabei in sich zu ruhen. Es ist nicht der nächstliegende Ort, um mit Jakob Nolte über seinen neuen Roman zu sprechen. Aber wenn es schon um eine Mordserie im nasskalten Hannover geht, dann kann man es sich auch schön machen. Wir sitzen im Schatten, öffnen zwei Limodosen und legen los.

Wären wir Figuren in Noltes Buch, dann hätten wir stattdessen Fetzi bestellt, also Cola mit Rotwein. Eine Mischung, die gut zur Lektüre passt: Bei Buch und Drink fragt man sich zuerst, was das soll. Dann lässt man sich darauf ein, und am Ende schwirrt einem der Kopf. Nolte, geboren 1988 in Niedersachsen, hat szenisches Schreiben studiert und veröffentlicht Theaterstücke und Romane mit hakenschlagenden Plots. Sein Debüt "Alff" - vordergründig eine Highschool-Mystery-Geschichte - dreht Klischees der amerikanischen Popkultur auf links. "Schreckliche Gewalten" erzählt von marodierenden Mädchenbanden und Müttermonstern und stand 2017 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. In "Kurzes Buch über Tobias" geht es um den Weg eines Hildesheimer Studenten zum Tele-Evangelisten, ein Mix aus Literaturbetriebssatire und Heiligengeschichte. Ab und zu werden Menschen in Hasen verwandelt. Klingt ermüdend zu lesen, ist es aber meistens nicht.

Und zu schreiben? Auch nicht. Fragt man Nolte nach seiner Arbeit, wirkt der immun gegen die Berufskrankheit "Leiden am Schreiben". "Ich finde Bücher rausbringen viel anstrengender als Bücher schreiben. Wenn ich durch den Alltag gehe und mich mit einer Phantasie beschäftige, dann ist das toll", sagt er, "aber wenn ich mich frage, ob die Leute das Buch jetzt mögen oder nicht, ist das blöd". Bei diesem Roman sei es besonders glatt gelaufen: "Es gibt Texte, die beginne ich, und dann geht es ganz von allein. Widerstandslosigkeit beim Schreiben ist für mich ein gutes Zeichen."

Was all seine Bücher eint: Überraschungsmomente, Sprachspielereien, die Gleichzeitigkeit von Witz und Gewalt. Und so einer schreibt jetzt einen Regionalkrimi? Das Genre, an dem so mancher Hochliterat alles lächerlich findet, bis auf die Verkaufszahlen? Ja, und sogar den ersten "Niedersachsen Noir". Ein Buch über ein Fleckchen Deutschland, das wie kein anderes für Normalität steht. Für Langeweile, sagen die einen; für Stabilität, sagen andere. Keine Hochburg für regionale Mordgeschichten jedenfalls, wie es etwa das bayerische Dorf oder die Nordsee sind. "Ich wollte schon immer einen Krimi schreiben", sagt Nolte. Das Genre habe ihn seit seiner Kindheit begleitet: Fernsehabende mit den Eltern, die Detektivserie "Columbo". Als größten Einfluss nennt er "Roter Drache" von Thomas Harris, "das habe ich mit vierzehn gelesen".

Im Vergleich zu den Geschichten um den Kannibalen Hannibal Lecter geht es bei Nolte fast friedlich zu. Zu Beginn lehnt Sebastian Tamm, Anfang 20, an einem Baum am Flussufer, "Inlineskates an den Füßen, Würgemale am Hals, Kopfhörer in den Ohren". Auf seinem Handy läuft in Dauerschleife der Popsong "Never Forget You" von Zara Larsson und MNEK. Gefunden hat ihn Rita Aitzinger, Chefin der Mordkommission Hannover und Noltes Initialzündung für den Roman. Aitzinger meditiert, liebt ihren Beruf und den Motorsport. Sie ist eine Figur, so Nolte, "die in allen Bereich des Lebens versucht, richtig zu handeln". Und dabei natürlich scheitert, wenn sie in einer Pressekonferenz wilde Theorien über den Mordfall verbreitet oder Hinterbliebene schroff anfährt. An ihrer Seite ermitteln der verschusselte Ilia Schuster sowie Gerd Lampe, bei dem nichts zusammenpasst: die Schirmmütze nicht zum Kopfumfang, die Uniform nicht zur Unsicherheit.

Ein neurotischer Haufen also, geprägt von den Umwälzungen der letzten Jahre. "Der Text handelt auch von der Pandemie und von der Einsamkeit, die viele in der Zeit empfunden haben", sagt Nolte. Auch deshalb spielt das Digitale in der Ermittlung eine große Rolle, gerade in Gestalt einer Datingapp. Tagelang wischt sich eine Taskforce durch die weiblichen Singles der Stadt, Erdnussflips und Cola immer dabei. Die Täterin? Vielleicht die mysteriöse Frau mit den Einmalhandschuhen. Die Opfer? "Deutsche, traurige Jungs." Sie alle hörten um den Zeitpunkt ihres Ablebens Popsongs: Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Selena Gomez, also junge Künstlerinnen mit überwiegend weiblichem Publikum. Man kann die Lieder nachhören, im "Anna Etelka Murder Mix". So heißt die Playlist, die der Suhrkamp Verlag als digitale Erweiterung des Romans auf Spotify gestellt hat. Ist das Musik, die Nolte persönlich hört? Im Kreuzberger Café jedenfalls sitzt er im Black-Sabbath-Shirt. Aber: "Ich mag jeden Song von der Liste." Dass er heute so angezogen sei, sei Zufall. Abseitigere Musik hört die Hauptverdächtige. Auf ihrem Shirt steht "Atrax Morgue", der Name eines Death-Industrial-Projekts. Dessen Musikstil ist schwer zu beschreiben, wie Swift und Gomez klingt es aber nicht.

Grenzt die Figur sich damit von der harmlosen Weiblichkeit der Sängerinnen ab? Ist sie zu tough für Pop? Nolte löst es nicht auf. Die Verdächtige entzieht sich klassischen Geschlechterzuschreibungen. Näher als die krimitypische femme fatale ist ihr die literarische Figur des Tricksters, ähnlich der Katze bei "Alice im Wunderland" oder der Gott Loki aus der nordischen Mythologie. Sie ist ein zwiespältiger Charakter, eine Gestaltwandlerin, eine Schelmin.

Mit ihr wird deutlich, dass der Roman mehr als ein handelsüblicher Krimi ist. Zwar gibt es den klassischen Mordfall, die Ermittlungsarbeit und eine Auflösung. Aber all diese Elemente sind ständig in Bewegung, sind Spielbälle, mit denen Nolte jongliert. Und besonders gut wirft er die Erwartungen an Männer und Frauen durcheinander. Als Gerd Lampe sich wegen eines dummen Fehlers schämt, knicken seine Knie weg, und er legt sich auf den Boden, "ähnlich einer Meerjungfrau". Ist Hauptkommissarin Rita Aitzinger besonders verwundert, entfährt ihr ein "Halt dein Maul!". Natürlich lebt sie allein, bricht Regeln, wo sie muss. Sie legt sich mit der Polizeipräsidentin an. Sie kocht, wenn auch schlecht, und backt Bananenbrot. Lampe hingegen weiß nicht einmal, wie viel Essen er sich liefern lassen soll. Die Männer zaudern, die Frauen handeln. Die Männer sterben, die Frauen morden? So einfach ist es auch nicht. Das erklärt den Lesern ausgerechnet Taylor Swift oder zumindest Noltes Version von ihr.

In einem fiktiven Interview sinniert Swift darüber, dass der menschliche Wunsch nach Verbundenheit so grenzenlos sei, dass er unerfüllt bleiben müsse, "dass Zweisamkeit etwas Monströses sei". Nolte gibt dieser Monstrosität ein Gesicht, viele Namen und rosa Handschuhe. Damit fasst sie gezielt in die Wunden von Menschen. Von Männern, von "deutschen, traurigen Jungs", die so gehemmt sind, dass sie sich eher betrinken oder Marathon laufen, als ihren Emotionen nachzuspüren. Von Gerd Lampe, der in der Datingapp "Ist Rechtschreibung dir wichig [sic!]?" tippt und Dutzende entschuldigende Nachrichten hinterherschickt. In diese Unbeholfenheit schickt die Täterin Popsongs, "kleine Fallen, Orte süßer Traurigkeit". "Es gibt in diesen Texten so banale Sätze wie 'ich bin allein'. Aber diese Sätze drücken Gefühle aus, die so offen sind und verletzlich machen, dass es kaum auszuhalten ist", sagt Nolte im Gespräch.

Auf seine Geschlechtsgenossen blickt er mit Sorge und Zärtlichkeit. Wie auf Käfer, die auf dem Rücken liegen und nicht mehr auf die Beine kommen. Immer schwingt durch: Egal, wie eigenartig die Opfer auch waren, den Tod haben sie nicht verdient. Da sind Familien und Ex-Partnerinnen, die trauern. Und denen gibt Nolte ungewöhnlich viel Raum. Der Roman ist zu klug, um sich mit einer Dichotomie von starken Frauen und schwachen Männern zufriedenzugeben. Stattdessen betont er die Schwierigkeit von Beziehungen und die Tragik des vermeintlich männlichen Umgangs damit. Ein differenzierter, vielleicht feministischer Text? Nolte zögert. "Ich empfinde das als positive Zuschreibung. Die aber am besten so weit Normalität wäre, dass es gar nicht erwähnenswert ist. Was unter anderem in der Krimiliteratur leider nicht zwingend der Fall ist."

Er blickt gespalten auf das Genre, das nach wie vor geprägt ist von harten Cops und toten Frauen - und auf die Realität, die es abzubilden versucht. Ihn beschäftigt die gleiche Frage wie den Krimiautor Till Raether oder die erfolgreiche Polizeiserie "Brooklyn 99": Wie von einer Polizei erzählen, bei der Rassismus, Gewalt und Straflosigkeit sich eben nicht auf Einzelfälle beschränken? Ohne diese Aspekte steht der Vorwurf im Raum, mit einem Text "Copaganda" zu betreiben, also ein geschöntes Bild der Behörde zu zeichnen. Gleichzeitig sagt Nolte: "Beim Schreiben haben sich die Passagen, die sich moralisierend gegen Polizeiarbeit gaben, verlogen angefühlt. Es ist schließlich ein Krimi." Eher laufe es darauf hinaus "zu sagen, dass weder alle Polizisten schlimm sind noch dass alle gut sind. Und das habe ich versucht umzusetzen. Im Wissen, dass dieses Staatsorgan eben unter besonderer Kritik steht."

Wie diese Umsetzung funktioniert? Mit Humor und Überzeichnung. In Dialogen zwischen Albernheit und Selbstironie, in denen man merkt, dass Noltes Liebe zum Theater noch vor der Liebe zur Prosa steht. In kurzen, cineastischen Szenen, die in den Alltag jeder Hauptfigur zoomen, in ihre Existenzängste und ihren Mangosalat. Der Roman ist surreal in seinen Mitteln, aber realistisch in seiner Darstellung von Zwischenmenschlichkeit. "Die Frau mit den vier Armen" erinnert an Sven Pfizenmaiers "Draußen feiern die Leute" und an "Drifter" von Ulrike Sterblich, beides komplexe, verspielte und unfassbar witzige Romane. Eine Mischung, die aufregend ist und neu, die die Lesegewohnheiten in der deutschen Gegenwartsliteratur durcheinanderbringt. Ein bisschen ist es also wie mit Fetzi, diesem Cola-Rotwein-Mix, über den Nolte sagt: "Super Getränk, aber man muss es wollen."

Jakob Nolte: "Die Frau mit den vier Armen". Roman. Suhrkamp Verlag, 235 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 22.11.2024

Schräger Krimi, der von seinen skurrilen Protagonist:innen lebt, zwar zu Lasten einer schlüssigen Handlung, aber ich mochte das sehr.