Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

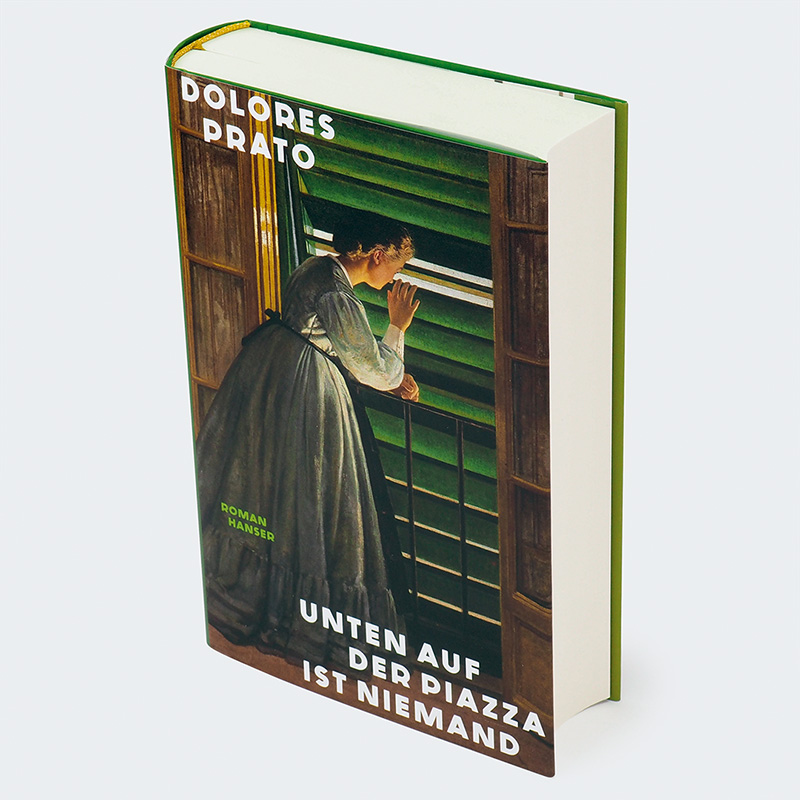

Dolores Prato und das Buch ihres Lebens: "Ein magisches Werk, das in eine versunkene Welt entführt - das literarische Moment einer ganzen Epoche." Le Monde International als Entdeckung gefeiert und nun erstmals auf Deutsch. Dolores Prato, die große Außenseiterin der italienischen Literatur, war achtzig, als sie das Buch ihres Lebens schrieb: die Geschichte ihrer Kindheit Ende des 19. Jahrhunderts in Treja, einer Kleinstadt in den Marken. Unehelich geboren, wächst sie bei Verwandten auf, fühlt sich ungeliebt und einsam. Ihr Blick ist klarsichtig und zugleich verzaubert, sie erzählt von häuslichen und religiösen Ritualen, von Karnevalsbällen bei Adel und Volk, und von magischen Praktiken. "Treja war mein Raum, das Panorama ringsum, meine Vision: Ort des Herzens und des Traums." Pratos "Meisterwerk" (Le Monde) ist ein Atlas der Emotionen und das einzigartige Gemälde eines verschwundenen Italiens. Mit einem Nachwort von Esther Kinsky.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

976

Autor/Autorin

Dolores Prato

Übersetzung

Anna Leube

Nachwort

Esther Kinsky

Weitere Beteiligte

Esther Kinsky

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

italienisch

Produktart

gebunden

Gewicht

828 g

Größe (L/B/H)

205/137/45 mm

Sonstiges

Mit Lesebändchen

ISBN

9783446281233

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 21.12.2024

Besprechung vom 21.12.2024

Was war ich denn überhaupt für ein Kind?

Endlich die originalen tausend Seiten: Dolores Pratos erstaunlicher Roman "Unten auf der Piazza ist niemand"

"Spielzeuge sind nicht unentbehrlich, es reicht, dass man Kind ist", schreibt die italienische Autorin Dolores Prato in ihrem Roman "Unten auf der Piazza ist niemand". Es ist ein charakteristischer Satz für ein Buch, das die Welt durch die Augen eines Kindes betrachtet. Eines einsamen Kindes noch dazu, das, weil Spielzeuge oder Ablenkungen eben kaum vorhanden sind, sich mit den alltäglichen Dingen beschäftigen und begnügen muss. Von diesen Dingen erzählt "Unten auf der Piazza ist niemand" auf mehr als 900 Seiten. Vom Leben in einem kleinen Ort in den italienischen Marken um die Wende vom neunzehnten ins zwanzigste Jahrhundert, mit all seinen Ritualen, Gepflogenheiten und Bewohnern. Handlung gibt es wenig bis keine, vielmehr ist das Buch eine lange Aneinanderreihung von Erinnerungen an Gegenstände und Abläufe, die für einige Leute unerheblich scheinen mögen: Wer damals wie die Polenta kochte, wie die dazugehörigen Küchenutensilien aussahen, was für Kopftücher die Armen trugen, welches Leinen auf den Tisch kam und wann der richtige Zeitpunkt für einen Haarschnitt war.

Ein solches Buch zu verlegen ist ein Wagnis. Eines, das sich vor mehr als vierzig Jahren nicht einmal der berühmte italienische Verlag Einaudi traute. Dort hatte Dolores Prato, zu diesem Zeitpunkt schon jenseits der achtzig, ihr Manuskript eingereicht und war, trotz positiver Rückmeldung, darauf hingewiesen worden, dass "schmerzhafte, doch notwendige Kürzungen" dringend angebracht seien. Als es ihr selbst nicht gelang, griff ihre Lektorin, die italienische Schriftstellerin Natalia Ginzburg, kurzerhand durch, stellte verschiedene Teile um und machte aus anfänglich 1058 Seiten 282. In dieser Form erschien der Roman im Jahr 1980, und Prato, die drei Jahre später starb, sollte nie erleben, dass ihr ursprüngliches Manuskript 1997 schließlich doch gedruckt wurde. Auf diesem Text beruht nun auch die auf Deutsch im Hanser Verlag erschienene phantastische Übersetzung von Anna Leube.

Dolores Prato wurde 1892 als uneheliches Kind in Rom geboren. Ihre Mutter gab das Mädchen zu entfernten Verwandten in Treja (heute Treia; auch dem Verschwinden des "J" widmet Prato eine lange Passage), jenem Ort, der in "Unten auf der Piazza ist niemand" so ausführlich beschrieben wird. Tante und Onkel, wie sie im Roman genannt werden, sind Geschwister und auf ein Kind im Haus nicht eingestellt. Der Onkel, ein Priester, ist zwar zugewandt, doch oft abwesend und wandert irgendwann aus, die Tante lebt in ihrer eigenen rätselhaften Welt und kann Nähe kaum zulassen.

Einsamkeit ist ein zentrales Thema des Romans. Sein Titel bezieht sich auf "den einzigen ausgelassenen Moment meiner Kindheit", wie Prato schreibt. Ein Onkel ist zu Besuch, in Begleitung einer Frau, die in der Familie keinen guten Stand hat. Diese Frau, die wohl selbst den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entspricht, ist es, die sich Dolores als Einzige wirklich widmet. Sie nimmt sie auf den Schoß und spielt mit ihr eine Art "Hoppe, Hoppe Reiter": "Staccia minaccia, werfen wir sie runter auf die Piazza." Nie sonst erfährt das Kind körperliche Zuneigung oder größere Zuwendung, und so wird dieser kurze Moment mit einer fremden Frau zu einem zentralen Ereignis der Kindheit.

Es ist nicht nur die körperliche Nähe, die fehlt. Dolores, die die meiste Zeit allein verbringt, hat niemanden, der ihr Erinnerungen, Anekdoten aus der Kindheit erzählen oder schildern könnte, was sie damals für ein Mensch war. Prato schreibt deshalb: "Meine ganze Kindheit stammt aus erster Hand, ist eine Direktaufnahme." Was authentisch klingt, muss es jedoch keineswegs sein. Die Unzuverlässigkeit eigener Erinnerung ist mehrfach Thema des Buchs. Ob Dinge nur einmal geschahen oder mehrmals, ist oft nicht klar. Waren bestimmte Ereignisse wirklich Rituale? Oder nur so einprägsam, als wären sie es gewesen? Auch dafür hat Prato ein Bild: Ob die Tante als Spiel beim Abendessen öfter aus einer Serviette eine Maus machte, weiß sie nicht mehr: "Doch wenn ein Stein in eine Leere fällt, klingt es, als habe er diese Leere ausgefüllt."

Trotz dieser von außen betrachtet eher tristen Lebensumständen ist der Roman kein trauriges, selbstmitleidiges Buch. Die Erzählerin, inzwischen eine alte Frau, fühlt sich zwar ein in das Kind, das sie einmal war, aber wahrt doch immer eine beobachtende unsentimentale Distanz. Wenn die leibliche Mutter mit einer ihrer anderen Töchter zu Besuch kommt, ist es nicht die Begegnung mit Lella, der Halbschwester, die sich besonders eingeprägt hat, sondern ein brennender Zweig, den diese durch die Luft wirbelt: "Eine Schwester kann man vergessen, aber ein feuriges Band, das sich in der dunklen Luft verknotet und auflöst, das sie zerteilt wie eine Kartusche deiner Apokalypse, das vergisst man nicht." Solche Passagen mögen auf den ersten Blick kühl wirken, doch nehmen die Dinge im Leben des Kindes deshalb eine so besondere Stellung ein, weil sie es sind, die Dolores Gesellschaft leisten, ja vielleicht sogar mehr mit ihr sprechen, als es die Erwachsenen in ihrem Umfeld tun.

Natürlich kann man an einigen Stellen Ginzburgs Impuls zu raffen verstehen. Allerdings ist es genau seine ausufernde Form, die diesen Roman ausmacht und vor unseren Augen eine inzwischen verschwundene Welt entstehen lässt. So stellt sich außerdem der kuriose Effekt ein, dass selbst kleinste Elemente, die nur im Entferntesten an so etwas wie Handlung erinnern, regelrecht Spannung erzeugen. Dazu gehört die komplexe Beziehung zur Tante, über deren Vergangenheit die Erzählerin - und damit die Leserin - immer wieder rätselt. Woher kommt ihr offensichtliches Unglück? Und warum kann sie ihre Liebe zu Dolores, die es durchaus gibt, nicht zeigen?

Es gibt in diesem Roman, der scheinbar alles enthält, durchaus Leerstellen. Prato kann seitenlang beschreiben, welche Blumen die Fenster von Treja schmückten und dann Ereignisse, über die andere ganze Romane verfassen würden, in wenigen Zeilen abhandeln: "Am Nachmittag meines Lebens gab es ein Heiliges Jahr, das mit einer heftigen Leidenschaft zusammenfiel. Gegenstand meiner Leidenschaft war ein Wandertäuberich; nur beim Landen und Abfliegen kam es zu einer Bodenberührung; unsere innigen Umarmungen fanden in der Stazione Termini statt."

Dass "Unten auf der Piazza ist niemand" uns diese Vergangenheit derart plastisch vermittelt, liegt auch an seiner deutschen Übersetzung. Das italienische Original enthält ein umfangreiches Glossar von Begriffen, die heute nicht mehr in Gebrauch und auch in Wörterbüchern kaum zu finden sind. Es gilt, diesen Sprachwandel auch im Deutschen zu zeigen, ein gewisses Fremdheitsgefühl also beizubehalten, ohne unverständlich zu werden. Anna Leube gelingt das, indem sie an einigen Stellen die italienischen Begriffe stehen lässt, um zu zeigen, wie man damals sprach, was die Menschen in unterschiedlichen Regionen oder Klassen sagten. Dass Onkel und Tante zwar verarmt sind, eigentlich aber eine gehobenere gesellschaftliche Stellung haben, merkt man auch an ihrer Art, sich auszudrücken. An einer Stelle beschreibt Prato den Schock über einen scheinbaren sprachlichen Fehler des Onkels, der für sie "riesige Ausmaße" annahm, bis sich herausstellt, dass der Onkel lediglich eine veraltete, aber korrekte Form verwendet.

Es braucht jedoch kaum diese Anekdote, um zu zeigen, welche Rolle die Sprache fürs Schreiben dieser Autorin einnimmt. Hätte sie ihr weniger bedeutend, wäre das Buch deutlich kürzer ausgefallen. Nicht jeder mag heute die Geduld und Aufmerksamkeit haben, die Dolores im Roman schon als Kind für die kleinsten Dinge aufbringt. Wer sich jedoch darauf einlässt, wird belohnt. ANNA VOLLMER

Dolores Prato: "Unten auf der Piazza ist niemand". Roman.

Aus dem Italienischen von Anna Leube. Nachwort von Esther Kinsky. Hanser Verlag, München 2024. 976 S., geb., 38,-Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Unten auf der Piazza ist niemand" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.