Zustellung: Di, 29.04. - Fr, 02.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

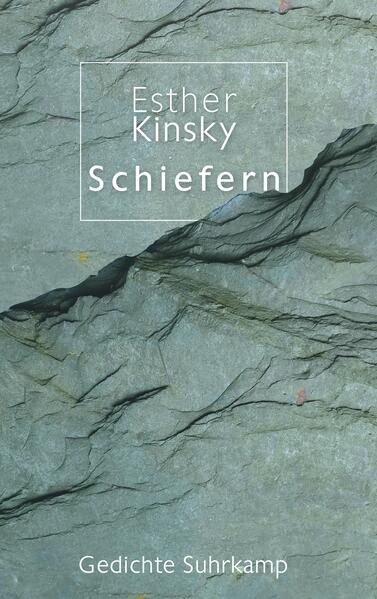

Schiefer, dem vielgestaltigen, wandlungsfähigen Sedimentgestein, und den Slate Islands, einem kleinen Archipel vor der Westküste Schottlands, ist Esther Kinskys neues Buch gewidmet. Jahrhundertelang wurde auf jenen zu den Inneren Hebriden gehörenden Inseln Schiefer abgebaut, und tief geprägt sind sie von der vor vielen Jahrzehnten schon aufgegebenen Intensivindustrie, die eine bizarre Landschaft der Trümmer und gefluteten Steinbrüche hinterlassen hat.

Die Gedichte und kurzen Prosatexte dieses dreiteiligen Bandes erkunden Fragen der geologischen Frühgeschichte und der Definitionen des metamorphischen Gesteins der Inseln, widmen sich der Flora und den Vögeln in einer Gegend der Unwirtlichkeit und streifen, ausgehend von einem alten Schulfoto, die Geschichte der in die harte Arbeit des Schieferabbaus eingebundenen Menschen. Parallel zu den Natur- und Geschichtserkundungen setzen sich die Texte mit der menschlichen Erinnerung auseinander, die ein ähnlicher »Metamorphit« ist wie der Schiefer, ein Schichtwerk in Bewegung, unvorhersehbaren und schwer nachvollziehbaren Wandlungen unterworfen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

23. März 2020

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

103

Autor/Autorin

Esther Kinsky

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit Abbildungen

Gewicht

285 g

Größe (L/B/H)

218/142/15 mm

ISBN

9783518429211

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Die Landschaft zu beschreiben verlangt ein enormes Vokabular, rhythmisch virtuos und dem Gegenstand entsprechend schroff eingesetzt. « Frankfurter Rundschau

»Schiefern als Titel deutet bereits an, wie abgründig schön Esther Kinsky dichtet. « Angelika Overath, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Wie Kinsky diese erosiven Kräfte auch auf ihre Sprache wirken lässt, ist bisweilen grandios. Die brüchigen Kanten des Schiefers gleichen dann den Versen und der Prosa, die geborsten, gesplittert, geschuppt daherkommt. « Wolfgang Hottner, Süddeutsche Zeitung

»Indem Kinskys Gedichte das Schichtwerk der Zeit durchdringen, schaffen sie einen neuen, ungewohnten Blick auf die Gegenwart. « Der Sonntag

»Bravourös legt Esther Kinsky mit Schiefern eine mit allen sprachlichen Wassern gewaschene Naturlyrik vor, die beweist, daß sie durchaus auch biographische Momente aufnehmen kann, formal komplex und vielfältig, phonetisch geschliffen und ausgeklügelt, gespickt mit Neologismen und Fachvokabular, dabei jedoch nicht abgehoben, sondern sehr tellurisch, mit beiden Füßen auf dem Boden , gefühlvoll und doch stets mit nüchternem Beobachterblick. Das ist Dichtung vom Allerfeinsten und ein rarer Hochmoment von intellektuellem Genuß. « Jürgen Brôcan, Fixpoetry

»Wir haben es mit einem Arkanum zu tun, verlockend und expressiv in jeder Silbe! « Björn Hayer, Bücher Magazin

»[Es] fasziniert einen der große Wortreichtum der Autorin . . . « Carl Wilhelm Macke, Buchprofile (Michaelsbund) / Medienprofile (Borromäusverein)

»Dichtung ist Schichtung; sie wird kenntlich als Sedimentierung der Sprache . . . Eine Wiederverzauberung. « Marie Luise Knott, perlentaucher. de

»Schiefern als Titel deutet bereits an, wie abgründig schön Esther Kinsky dichtet. « Angelika Overath, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Wie Kinsky diese erosiven Kräfte auch auf ihre Sprache wirken lässt, ist bisweilen grandios. Die brüchigen Kanten des Schiefers gleichen dann den Versen und der Prosa, die geborsten, gesplittert, geschuppt daherkommt. « Wolfgang Hottner, Süddeutsche Zeitung

»Indem Kinskys Gedichte das Schichtwerk der Zeit durchdringen, schaffen sie einen neuen, ungewohnten Blick auf die Gegenwart. « Der Sonntag

»Bravourös legt Esther Kinsky mit Schiefern eine mit allen sprachlichen Wassern gewaschene Naturlyrik vor, die beweist, daß sie durchaus auch biographische Momente aufnehmen kann, formal komplex und vielfältig, phonetisch geschliffen und ausgeklügelt, gespickt mit Neologismen und Fachvokabular, dabei jedoch nicht abgehoben, sondern sehr tellurisch, mit beiden Füßen auf dem Boden , gefühlvoll und doch stets mit nüchternem Beobachterblick. Das ist Dichtung vom Allerfeinsten und ein rarer Hochmoment von intellektuellem Genuß. « Jürgen Brôcan, Fixpoetry

»Wir haben es mit einem Arkanum zu tun, verlockend und expressiv in jeder Silbe! « Björn Hayer, Bücher Magazin

»[Es] fasziniert einen der große Wortreichtum der Autorin . . . « Carl Wilhelm Macke, Buchprofile (Michaelsbund) / Medienprofile (Borromäusverein)

»Dichtung ist Schichtung; sie wird kenntlich als Sedimentierung der Sprache . . . Eine Wiederverzauberung. « Marie Luise Knott, perlentaucher. de

Besprechung vom 16.06.2020

Besprechung vom 16.06.2020

Bergung der Trauer

"Schiefern" als Titel deutet bereits an, wie abgründig schön Esther Kinsky dichtet.

Schiefer ist ein leicht spaltbares Gestein. Er kann aus verschiedenen Sedimenten bestehen und durch tektonische Verschiebungen gefaltet oder durch Umgebungsdruck oder -temperatur verwandelt worden sein. Dann gehört er zu den Metamorphiten. Schiefer ist ein Substantiv. "Schiefern" hingegen, so der Titel der neuen Gedichte von Esther Kinsky, könnte ein Verb sein (sich zersplittern, auch etwas mit Splittern überstreuen), ein Adjektiv (schieferfarben, aus Schiefer bestehend) oder ein Dativ Plural. In dieser Spanne von Gesteinsbildung, Brüchen oder Transformationen im Sprachmaterial leisten diese Texte eine Benennungsarbeit am Rand des Verschweigens. Damit steht die Autorin in der Tradition der Naturdichtung (wie der Bergmann Novalis, der Geologe Goethe und der Meister der Steine Adalbert Stifter). Die angloamerikanische Literaturkritik nennt solches Erkunden "Nature Writing".

Das Motto von "Schiefern" zitiert den Vater der geologischen Chronologie, James Hutten, mit seinem berühmten Kreislaufsatz aus "Theory of the Earth", wonach es keine Spur eines Anfangs und keine Sicht auf ein Ende gebe ("no vestige of a beginning - no prospect of an end"). Wurde die Welt von Gott einmal in Gang gesetzt, reguliert sie sich selbst. Hutton und seinem Team soll schwindelig geworden sein, als sie an der Küste vor Edinburgh einen zweifarbigen Felsabbruch sahen und meinten, unmittelbar in den Abgrund der Zeit zu schauen.

"Deep Time" heißt auch die erste der drei Abteilungen von "Schiefern". Eher szenische Texte wechseln hier mit mehr sachkundlichen, auch philosophischen Stücken (im Blocksatz, strukturiert durch einen freigestellten Doppelpunkt). Sie verortet das Gelände der Slate Islands (Schieferinseln), eine Gruppe der Inneren Hebriden nahe dem Festland. Das erste Gedicht, "Memory", zitiert den Zug von "Glasgow to Oban" an den Sund, das vierte, "Überfahrt", die Fähre mit der "ungelenken schifferin" und dem "ankerknecht" am gegenüberliegenden Ufer: "Die wanderer steigen hangauf / quer zu geröllfeldern / beschirmen den blick mit der hand / feien sich gegen den laut des geländes." Einst waren die Slate Islands ein wichtiges Bergbaugebiet. Heute sind sie kaum mehr bewohnt. Die tiefen Schiefersteinbrüche der Inseln wurden geflutet und erscheinen als eckige Teiche. Die Wohnhäuser der Bergleute zerfallen zu Ruinen. Eine karge Natur - "streifige nadelgehölze schattenfreies / obdach dem zwielicht mögliche heimat / für kleines getier kein nistwald kaum vögel" - evoziert Stille und melancholisches Staunen über die besondere Anwesenheit des Abwesenden: "wie leicht sagt sich so war es."

Schiefergestein und Gehirn, "furchen und falten", werden enggeführt, auf die verlassenen Inseln zieht das Erinnern ein, dieses "mangelwesen", und "nimmt seine undeutliche gestalt in schichten an". Gehen über Schieferhalden heißt Abrutschen, unsicheres Vorwärtskommen auf Wegklackendem, Knirschendem: "schleif- und reibelaute, metallisch hell die splittersprachige frage nach der größeren versehrung : die splitter selbst oder der boden, den sie decken". Das durch die Bergwerksindustrie geschundene Terrain ist nicht mehr heil. Und nicht heil ist dieses Ich, das sich suchend auf den Weg macht. Aber das Gelände erneuert sich aus den Verwerfungen heraus. "Was hat wohl geblüht / um die stillen flutschächte / heidekraut etwa / hellviolett und leicht / die steilwand besiedelnd oder / geißblatt mit ringeltrieben?" Und auch das gehende, das sehende Ich scheint Teil dieser Genesung zu sein: "Geländeverstörung augenfällig / kaum verdeckte bedürftigkeit jeden scherbstücks / nach betrachtung".

Betrachten ist auch Achten. Kann in dieser leisen Aufmerksamkeit ein Moment von Heilung für den liegen, der sich die Mühe macht hinzusehen? Immer wieder hat Esther Kinsky sich Gegenden zugewandt, die jenseits der allgemeinen Aufmerksamkeit stehen. Das brachliegende, vergessene Land ist neu lesbar. Das Ich kann Schriftzeichen wahrnehmen. Und sei es nur mit den tastenden Fingerspitzen, die über den Schiefer fahren. Es gibt keine Oberfläche in der tiefen Zeit. Dabei geht es nicht um Antworten, sondern darum, noch nie genau beschriebene Orte und Empfindungen über Wörter unbekannt (aber erkennbar) aufsteigen zu lassen. Der Urtext der Natur bleibt wandelbar. Das alles ist, so sprachkonkret irdisch es daherkommt, letztlich metaphysisches Tun. Aber Esther Kinsky bindet - als scheute sie den Verdacht, trösten zu wollen - ihre Texte immer wieder an konkrete Erscheinungen zurück (Schiefer, Marmor, Sandstein, Narrengold, Distel, Fuchsie, Männerblut, Ginster, Heidekraut, Hänfling, Weihe, Kiebitz), die dann in einer wie erstmals geschauten Frische leuchten und lauten und da sind.

Ein zweiter Teil, "Siebenunddreißig Stimmen", geht aus von einer Schulfotografie der prosperierenden Jahre des Schieferabbaus. Esther Kinsky lässt 36 Kinder über die Zeit hinweg sprechen (jedes erhält vier Zeilen, das Wort "Stein" erscheint in jeder ihrer Strophen), und am Ende, kursiviert auf einer einzelnen Seite, spricht auch der Fotograf. Die Kinderstimmen (je vier auf einer Doppelseite) sind durchnumeriert. Über die Doppelseite hinweg aber, also unter den Stimmen 1 und 3, unter den Stimmen 2 und 4 (und so weiter), läuft jeweils eine Zeile des dichterischen Ichs, so dass sich ein Schriftbild ergibt, das Schichtgestein mit Adern assoziieren lässt. Die obere Ich-Stimme nimmt refrainartig "wir lernen" auf und führt in einem langen Satz am Ende hin zu: "wir lernen schreiben und finden kein wort." Die untere Ich-Zeile macht sich auf die Suche danach, was Erinnerung sei, und endet mit: "nur diese flächen vergangenheit stehn in diesem winkel so und brechen nur einmal so das licht im ichkristall : so geht : erinnerung." Das hat etwas von einer Chor-Partitur, in der Gegenwart (Ich-Stimme) und imaginierte Vergangenheit (Kinderstimmen) zusammenklingen zu zeitlosen Stein-Elegien. Sie intonieren ein hartes Leben (die tote Katze, die abgestürzten Lämmer, die mit Steinen getöteten Vögel) mit Entbehrungen (nicht alle, zumal nicht das wilde Kesselflickerkind, haben Schuhe) und der Angst vor der Flut und davor, vom abbrechenden Schiefer erschlagen zu werden.

Der dritte Teil, "Schrifttierchen", entwickelt nun über die Bildbereiche Schiefertafel und die Schreibgeräte Griffel (in der Botanik der Teil des Fruchtblatts, der die Narbe trägt) und Kreide das Wesen des dichterischen Ich-Kristalls weiter. Hier kann die schreibende Hand mit den "rillen der fingerbeere" und ihren "linien" selbst zum beschriebenen "schwitzenden stein" werden. Diese Schiefergedichte sind auch diskrete Liebesverse, durchdrungen von einer keuschen Körperhaftigkeit. In einem der schönsten Gedichte, "Katze stirbt", schmiegt sich der Kopf des Tieres in die Handschale des Ichs, in die "linien rillen fürchlein voll erinnerung / wie gemacht zur wölbung um den / sterbeschädel der spitzer wird / und schärfer und sein mal / quer zu den linien eindrückt". Diese Geste wird zur letzten "gabe" des sterbenden Wesens, und die Hand ist nun "bettlerhand die ja / zurückbleibt und die leere trägt".

So sind "Schiefern" auch Klagelieder, nicht nur um eine versehrte Landschaft, sondern um ein verschwundenes Du. Im Oktober 2014 starb der Übersetzer Martin Chalmers, aufgewachsen in Glasgow, dem Ausgangsort der Verse (sein Name klingt in anagrammatischen Echos immer wieder leise auf, etwa in: "metamorphiten", "stein", "slate"); er war Schriftstellerkollege, Reise- und Lebenspartner. Die Leere, das Nicht-Sagbare, um das das suchende Beschreiben und Benennenwollen in "Schiefern" kreist, hat seine tiefe Zeit auch in einer gelebten Gemeinschaft, die im Erinnern vielleicht zurückschimmern kann, und sei es nur (oder gerade) für den Moment des Gedichts. Am Ende setzt die Fähre aus dem Reich der Schieferschatten wieder über ans Festland. Und im Flug des schwarzweißen Vogels kippt die Schieferwelt, und der Himmel wird "der himmel meer / und nur die fahrt bleibt - überfahrt und abriss / spaltung trennung von dem ort".

ANGELIKA OVERATH

Esther Kinsky: "Schiefern". Gedichte.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 103 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Schiefern" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.