Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

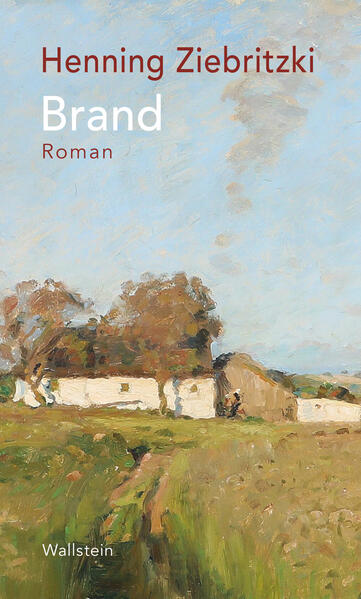

Dieser Debütroman erkundet die Kindheit eines aufmerksamen Jungen zwischen rauem Dorfalltag, vom Krieg geprägten Erwachsenen und ersten poetischen Eindrücken. In den Erinnerungen eines im Dorf Brand aufgewachsenen Jungen werden Familie und Einwohner ebenso lebendig wie der Hintergrund der Zeitgeschichte und der norddeutschen Landschaft. Es sind die sechziger Jahre, von den Erwachsenen nur »die Zeit nach dem Krieg« genannt. Die Begegnung mit dem komischen August, der eine Art Dorftrottel ist, die erste erotische Empfindung, ausgelöst durch die Lehrerin auf dem Schulhof, die Urgroßmutter und der tote Großvater prägen das Kind ebenso wie das Spektakel des Schweineritts, die bedrohliche Begegnung mit einem Fremden auf dem Erntefest, Erfahrungen mit dem Übersinnlichen beim Milchholen und die erste Lektüre eines Gedichtes von Goethe. Eine besondere Rolle spielen die Erzählungen der Mutter vom Dorf und seinen Bewohnern, die den Jungen nachhaltig beeinflussen und zu seinen ersten poetischen Erlebnissen werden. Henning Ziebritzki schildert in anschaulicher und poetischer Sprache eindrückliche Szenen einer Kindheit auf dem Land.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. Februar 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

144

Autor/Autorin

Henning Ziebritzki

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

251 g

Größe (L/B/H)

204/126/17 mm

ISBN

9783835358577

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Wie der namenlose Ich-Erzähler in der Rückschau von seiner Kindheit im Dorf Brand erzählt, zeugt von ungeheurem Formbewusstsein, das indes nie angestrengt, geschweige denn prätentiös wirkt, im Gegenteil: es ist eine Sprache, die mit ihrem Inhalt zusammenfällt, es ist eine glasklare, schlendernde Sprache, die das Schauen und Staunen sinnlich nachempfindbar macht. «

(Christiane Pöhlmann, FAZ, 22. 03. 2025)

(Christiane Pöhlmann, FAZ, 22. 03. 2025)

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

In Metern staunen

Henning Ziebritzkis Romandebüt "Brand"

"Sinn und Form": Für das gleichnamige Periodikum hat er einige Beiträge verfasst, und die Formel bringt sein Romandebüt auf den Punkt. Henning Ziebritzki, Jahrgang 1961, Theologe und Verlagsmensch, kommt von der Lyrik her, und wer das nicht wüsste, brauchte nur wenige Seiten seines Buches mit dem Titel "Brand" zu lesen, um dahinterzukommen. Wie der namenlose Ich-Erzähler in der Rückschau von seiner Kindheit im Dorf Brand erzählt, zeugt von ungeheurem Formbewusstsein, das indes nie angestrengt, geschweige denn prätentiös wirkt, im Gegenteil: Es ist eine Sprache, die mit ihrem Inhalt zusammenfällt, es ist eine glasklare, schlendernde Sprache, die das Schauen und Staunen sinnlich nachempfindbar macht.

Gleich der Auftakt zeigt das. Es geht um August, der "anders war" und wegen allzu viel "Speichelstrichen" zwischen den Lippen Ekel erregte, "der sich jedoch in Staunen verwandelte, wenn man länger hinsah". Von da an ist klar: Ein zweiter Blick lohnt. Die Streifzüge durchs Dorf sind daher oft genug nicht die zeiteffizientesten. "Mein Lieblingströdelweg war der kürzeste, wenn man ihn in Metern oder Minuten maß, er dauerte jedoch am längsten, weil ich, wenn ich ihn wählte, am leichtesten die Zeit vergaß", wobei der Reiz auch darin lag, dass es über ein Gelände ging, "auf dem ich allein war und mich unbeobachtet in meinem Fürmichsein fühlte", gelegentlich ein rein praktisch motivierter Wunsch, damit der Junge bei Sonnenbrand die Schulmappe dort, "wo mich die anderen Kinder nicht sehen würden, in der Hand tragen konnte".

Es ist nicht nur die Erfahrung, die Mappe selbst zu schultern, die an die eigene großstädtische Kindheit keine zehn Jahre später denken lässt. Der Weg zur Schule führte nicht durch Felder, sondern durch Straßen. Die Realien waren andere, der Wechsel aus gemeinschaftlichem Spiel und abgeschiedenem Träumen aber war sehr vergleichbar.

Wenn Ziebritzki von Dorffesten, vom Schweineritt, von Begegnungen mit dem Unheimlichem oder einem fremden Mann, von Einkäufen für die Mutter erzählt, vom Vater, der aus Ostpreußen vertrieben worden war, und vom Großvater, der sich erschossen hatte, dann schimmert am Horizont nicht der Moloch Großstadt als verdammenswerter Gegenentwurf. Ziebritzki schreibt weniger Dorfliteratur als, falls eine Rubrizierung denn nötig ist, einen Adoleszenzroman. Die Anschwärmerei der Grundschullehrerin wird zu einem ersten einschneidenden Schauerlebnis. "Wie der Knöchel sich dezent wölbte, wirkte das Gelenk schmal, fast kindlich", ihm gesellt sich ein entsprechendes Hörerlebnis beim Wort Jesaja, dem Lied in der Kirche abgehört, hinzu: "Ich fand die a-Vokale angenehm, einladend, ich hatte ein Spiel entdeckt: Es hörte sich an, als wären sie Murmeln, die leise gegeneinanderklackten."

Diesem Möglichen steht das Fertige entgegen, das für Ziebritzki das Ende der Kindheit markiert. Schule, geregelte Freizeit und spätere Berufe "begradigten die Kindheit und ließen ihre wilden, verwunschenen Ufer bekämpft, bereinigt und zerstört zurück - wir begannen zu wiederholen, was die Erwachsenen um uns taten". Vorbei ist die Zeit der Routine, "Verbote aller Art zu übertreten", sich aber an Mahnungen zu halten wie die, das Moor zu meiden, sofern die "böse Folge, unrettbar im Sumpf zu versinken und zu ersticken, lebhaft und glaubwürdig vor Augen gestellt worden war". Damit endet der Balanceakt zwischen Verantwortung, Einsicht und Vernunft einerseits und Unterordnung und blindem Gehorsam andererseits.

Für seinen Poesieband "Vogelwerk" erhielt Ziebritzki 2020 den Peter-Huchel-Preis. "Herkunft", ein Gedicht Huchels, setzt vergleichbar sinnlich auf Eindrücke: "Birnen duften mürb im Spind / alten Sommer aus.", ist jedoch deutlich elegischer: "Und durchs kalte Tor / gehn die Freunde still hinaus, / die ich längst verlor." Verlust bringt Ziebritzki nie explizit ins Spiel. Er spricht vom Ende der Kindheit, und wer mag, kann das als Verlust lesen. Nahegelegt wird es nicht. Ziebritzki spricht von einer bestimmten Haltung zur Welt, von Aufmerksamkeit und Anteilnahme, und wer mag, kann einen Verlust dieser Fähigkeiten und Formen der Weltaneignung beklagen - und sich von "Brand" zum Nachdenken darüber bringen lassen, was dieser Verlust für Folgen hat. Mit Gewinn. CHRISTIANE PÖHLMANN

Henning Ziebritzki: "Brand". Roman.

Wallstein Verlag,

Göttingen 2025.

144 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Brand" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.