Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

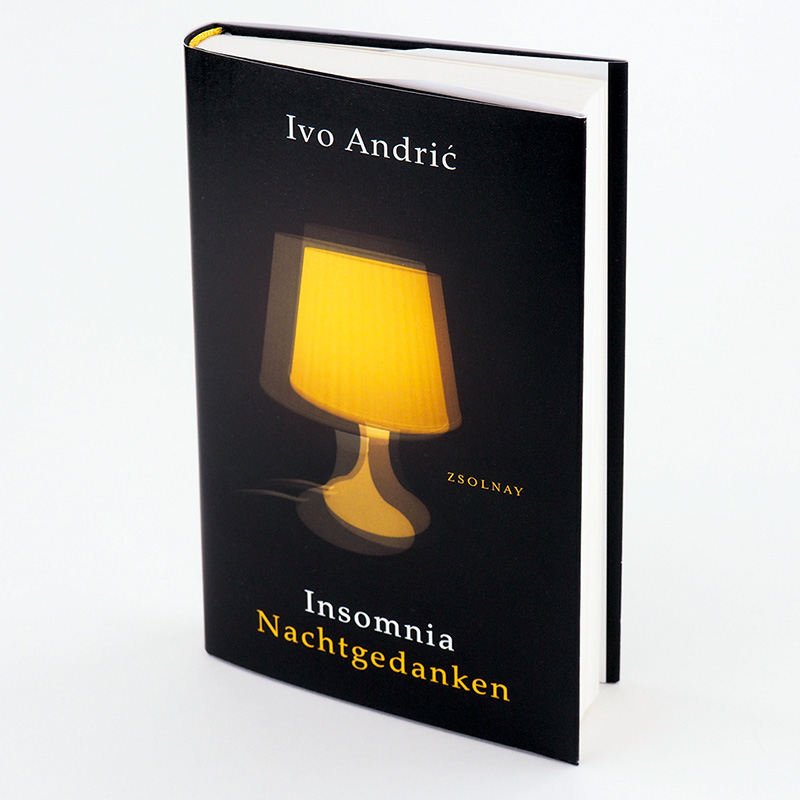

Eine bisher unbekannte Seite des Nobelpreisträgers Ivo Andric: Texte über die Schlaflosigkeit, das Altern und die Vergänglichkeit, herausgegeben von Michael Martens"Hat noch wer die Welt so geliebt wie ich?" Sein ganzes Erwachsenenleben lang hat sich der Jahrhundertschriftsteller Ivo Andric, weltweit gelesen und ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur für seine historischen Romane, Notizen gemacht - Alltagsbeobachtungen, Reiseeindrücke, Charakterbilder, lakonische Kürzestgeschichten. Zu den schonungslosesten, erschütterndsten, intimsten Texten zählen jene, die sich mit der Schlaflosigkeit, dem Altern, der Vergänglichkeit beschäftigen. Pralle Lebenslust gemischt mit Franz Kafka und Edgar Allan Poe, so lässt sich dieses großartige Buch charakterisieren, das der Andric-Biograf Michael Martens zusammengestellt hat.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. Oktober 2020

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

192

Autor/Autorin

Ivo Andric

Übersetzung

Michael Martens

Nachwort

Michael Martens

Weitere Beteiligte

Michael Martens

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

serbisch

Produktart

gebunden

Gewicht

250 g

Größe (L/B/H)

188/116/25 mm

ISBN

9783552059733

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Die Herrschaft der Schlaflosigkeit mag noch so streng sein, der Tribut, den der Körper zahlt, noch so hoch, das Denken und Zittern, das den Schlaf vertreibt, noch so zermürbend, die Prosa bleibt kompakt, beherrscht, luzide." Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung, 12. 01. 21

"'Insomnia' wird vermutlich nicht beim Einschlafen helfen, dafür liest es sich zu schön." Gregor Sander, Deutschlandfunk Kultur, 12. 01. 21

"Zur sinnlich-literarischen Dichte dieser vielstimmigen Aufzeichnungen gesellt sich eine philosophische Intensität, die sie an die Seite der großen Schlaflosigkeitsdenker des 20. Jahrhunderts rückt." Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 05. 01. 21

"Andri schreibt eine luzide Prosa, die die Abgründe des Lebens mit der Nachtischlampe ausleuchtet." Wolfgang Schneider, Deutschlandfunk Büchermarkt, 15. 02. 2021

"Es ist unwahrscheinlich, dass Andri der Veröffentlichung der Insomnia-Notate zugestimmt hätte: Viel zu intim! Umso schöner ist es, das wir die feinnervige aphoristische Prosa dieses Bandes nun dank der Vermittlungsleistung von Michael Martens lesen dürfen." Wolfgang Schneider, WDR 3, 29. 01. 21

"Immer ist da eine existenzielle Dimension, und die ist es auch, die diese aufrichtigen, alle Eitelkeiten ignorierenden Skizzen zu einem literarischen Gewinn machen." Ulrich Rüdenauer, SWR2 Lesenswert, 30. 12. 20

"Das Buch, obwohl erst dem Nachlass für eine Veröffentlichung entnommen, steht für sich selbst und zeigt auf eigene Weise den Ausnahmerang dieses Sprachkünstlers." Björn Gauges, Gießener Anzeiger, 25. 01. 21

"Seine nächtlichen Aufzeichnungen öffneten die skeptische Sicht auf große Themen wie Würde, Altern, Vergänglichkeit, Sterben. Davon enthält der Band etliche Glanzstücke, wie auch scharf gezeichnete Alltagseindrücke, Charakterstudien, Reisebilder, Aphorismen." Oliver vom Hove, Wiener Zeitung, 09. 01. 21

"Ein kleines, schmales Buch von sehr, sehr großem Gewicht." Lothar Müller, SWR2 Lesenswert, 05. 01. 21

"Als Autor kann man sich keinen besseren Exegeten als den Journalisten und Übersetzer Michael Martens wünschen." Wolfgang Paterno, Profil, 14. 12. 20

"Sensible Beobachtungen in dunklen Stunden, erhellende Aphorismen . . . ein sehr persönlicher Zugang zum Denken eines Weltgewandten." Norbert Mayer, Die Presse, 11. 12. 20

"Eine sehr dichte, lateinische Prosa, . . . unglaublich komprimiert." Gregor Dotzauer, SWR2 Lesenswert, 05. 01. 21

"Konzis formulierte Denkbilder und Miniaturen aus vier Jahrzehnten, in denen der jugoslawische Nobelpreisträger des Jahres 1961 beobachtet, wie er seine Jugend verliert, aber nichts von seinen nächtlichen Qualen." Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 07. 12. 20

"Die in Sprache geformten Gedanken eines der größten Autoren des vergangenen Jahrhunderts in dessen wohl einsamsten Stunden, in denen er den Stab nicht über andere bricht und zwar zweifelt, sich aber trotz eigener und fremder Leiden nicht von der Welt abkehrt." Roland Zschächner, der Freitag, 03. 12. 20

"Wenn man diese Notizen zu lesen beginnt, erfasst einen umgehend der Tonfall eines großen Schriftstellers Hier treibt ein unfreiwillig Wachliegender Gewissenserforschung in einer Schonungslosigkeit, die erschreckend ist. ein schmaler aber imposanter Band" SWR Bestenliste, 23. 11. 20

"Nicht nur in langen Winternächten erweist sich dieses Resultat der Marter als ein Schatz, als eine wunderbare Lektüre nicht nur, wenn sich der Schlaf einmal nicht einstellen sollte." Bernhard Flieher, Salzburger Nachrichten, 02. 12. 20

"In glasklarer, eleganter Prosa, die Michael Martens in ein ebensolches Deutsch übersetzt hat, lotet der Romancier seine Verzweiflungen und Abgründigkeiten, seine Melancholien und quälenden Selbstzweifel aus." Günter Kaindlstorfer, Ö1 Ex libris, 22. 11. 20

"Michael Martens, Autor der brillanten Andri -Biografie 'Im Brand der Welten', übersetzte die Miniaturen zur Schlaflosigkeit und eröffnet damit

eine neue Perspektive auf den großen europäischen Schriftsteller." Stefanie Panzenböck, Falter, 04. 11. 20

"Ivo Andri gibt in diesem geglückten Sammelband schonungslose Einblicke in sein unruhiges Seelenleben. . . . Meditationen über das (versäumte) Leben, das Alter, die Vergänglichkeit und die Scham." Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 07. 11. 20

"'Insomnia' wird vermutlich nicht beim Einschlafen helfen, dafür liest es sich zu schön." Gregor Sander, Deutschlandfunk Kultur, 12. 01. 21

"Zur sinnlich-literarischen Dichte dieser vielstimmigen Aufzeichnungen gesellt sich eine philosophische Intensität, die sie an die Seite der großen Schlaflosigkeitsdenker des 20. Jahrhunderts rückt." Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 05. 01. 21

"Andri schreibt eine luzide Prosa, die die Abgründe des Lebens mit der Nachtischlampe ausleuchtet." Wolfgang Schneider, Deutschlandfunk Büchermarkt, 15. 02. 2021

"Es ist unwahrscheinlich, dass Andri der Veröffentlichung der Insomnia-Notate zugestimmt hätte: Viel zu intim! Umso schöner ist es, das wir die feinnervige aphoristische Prosa dieses Bandes nun dank der Vermittlungsleistung von Michael Martens lesen dürfen." Wolfgang Schneider, WDR 3, 29. 01. 21

"Immer ist da eine existenzielle Dimension, und die ist es auch, die diese aufrichtigen, alle Eitelkeiten ignorierenden Skizzen zu einem literarischen Gewinn machen." Ulrich Rüdenauer, SWR2 Lesenswert, 30. 12. 20

"Das Buch, obwohl erst dem Nachlass für eine Veröffentlichung entnommen, steht für sich selbst und zeigt auf eigene Weise den Ausnahmerang dieses Sprachkünstlers." Björn Gauges, Gießener Anzeiger, 25. 01. 21

"Seine nächtlichen Aufzeichnungen öffneten die skeptische Sicht auf große Themen wie Würde, Altern, Vergänglichkeit, Sterben. Davon enthält der Band etliche Glanzstücke, wie auch scharf gezeichnete Alltagseindrücke, Charakterstudien, Reisebilder, Aphorismen." Oliver vom Hove, Wiener Zeitung, 09. 01. 21

"Ein kleines, schmales Buch von sehr, sehr großem Gewicht." Lothar Müller, SWR2 Lesenswert, 05. 01. 21

"Als Autor kann man sich keinen besseren Exegeten als den Journalisten und Übersetzer Michael Martens wünschen." Wolfgang Paterno, Profil, 14. 12. 20

"Sensible Beobachtungen in dunklen Stunden, erhellende Aphorismen . . . ein sehr persönlicher Zugang zum Denken eines Weltgewandten." Norbert Mayer, Die Presse, 11. 12. 20

"Eine sehr dichte, lateinische Prosa, . . . unglaublich komprimiert." Gregor Dotzauer, SWR2 Lesenswert, 05. 01. 21

"Konzis formulierte Denkbilder und Miniaturen aus vier Jahrzehnten, in denen der jugoslawische Nobelpreisträger des Jahres 1961 beobachtet, wie er seine Jugend verliert, aber nichts von seinen nächtlichen Qualen." Gregor Dotzauer, Der Tagesspiegel, 07. 12. 20

"Die in Sprache geformten Gedanken eines der größten Autoren des vergangenen Jahrhunderts in dessen wohl einsamsten Stunden, in denen er den Stab nicht über andere bricht und zwar zweifelt, sich aber trotz eigener und fremder Leiden nicht von der Welt abkehrt." Roland Zschächner, der Freitag, 03. 12. 20

"Wenn man diese Notizen zu lesen beginnt, erfasst einen umgehend der Tonfall eines großen Schriftstellers Hier treibt ein unfreiwillig Wachliegender Gewissenserforschung in einer Schonungslosigkeit, die erschreckend ist. ein schmaler aber imposanter Band" SWR Bestenliste, 23. 11. 20

"Nicht nur in langen Winternächten erweist sich dieses Resultat der Marter als ein Schatz, als eine wunderbare Lektüre nicht nur, wenn sich der Schlaf einmal nicht einstellen sollte." Bernhard Flieher, Salzburger Nachrichten, 02. 12. 20

"In glasklarer, eleganter Prosa, die Michael Martens in ein ebensolches Deutsch übersetzt hat, lotet der Romancier seine Verzweiflungen und Abgründigkeiten, seine Melancholien und quälenden Selbstzweifel aus." Günter Kaindlstorfer, Ö1 Ex libris, 22. 11. 20

"Michael Martens, Autor der brillanten Andri -Biografie 'Im Brand der Welten', übersetzte die Miniaturen zur Schlaflosigkeit und eröffnet damit

eine neue Perspektive auf den großen europäischen Schriftsteller." Stefanie Panzenböck, Falter, 04. 11. 20

"Ivo Andri gibt in diesem geglückten Sammelband schonungslose Einblicke in sein unruhiges Seelenleben. . . . Meditationen über das (versäumte) Leben, das Alter, die Vergänglichkeit und die Scham." Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 07. 11. 20

Besprechung vom 16.02.2021

Besprechung vom 16.02.2021

Bekenntnisse eines Ehrgeizigen

Am Ende eines Lebens für die Literatur: Undiplomatische Nachtgedanken des jugoslawischen Schriftstellers Ivo Andric

In der Schlaflosigkeit mancher Nächte können die Gedanken eine Klarheit erreichen, von der man sich wünscht, wenigstens etwas in den Tag zu retten. Meistens kann man aber keinen der begonnenen Briefe, keine der begonnenen Reden, keinen der beschlossenen Schlussstriche zurückholen in die Grellheit des Morgens. Und so sind die jetzt erschienenen "Nachtgedanken" des jugoslawischen Nobelpreisträgers Ivo Andric beides: Zeugen der nächtlichen Einbildungskraft und Versuche ihrer Übersetzung in einen Zustand diffuser Helligkeit.

"Wer gut schläft, ist verdächtig", schreibt Andrics Biograph Michael Martens im Nachwort des von ihm übersetzten Buchs. Denn bei Andric sind es die Bösewichte, die über einen gesegneten Schlaf verfügen. Die anderen, die Zweifler und Zauderer, die Ambivalenten, brüten nachts über den eigenen Unzulänglichkeiten. So auch der Autor in seinen nachgelassenen Notizen - Selbstbetrachtungen, Aphorismen, Aperçus und Traumsequenzen -, die Martens unter dem Titel "Insomnia" versammelt hat. Hier zeigt sich der Erzähler bosnischer Epen von einer ungewohnt persönlichen Seite.

Einer der größten Vorwürfe, denen sich Andric immer wieder ausgesetzt sah, war der des Opportunismus. Er konnte als Gesandter des Königreichs Jugoslawien in Berlin die politischen Kreise des nationalsozialistischen Deutschlands frequentieren und später unter Tito den jugoslawischen Vielvölkerstaatskommunismus vertreten. Er pflegte dabei die Diplomatie der kalten Persona, machte sich nie ganz gemein mit einer Sache und lebte seine menschlichen Interessen in seinen Romanen aus. In "Insomnia" bekommt der Leser aber einen Eindruck davon, dass Andric ein Mann großer innerer Spannungen gewesen sein muss.

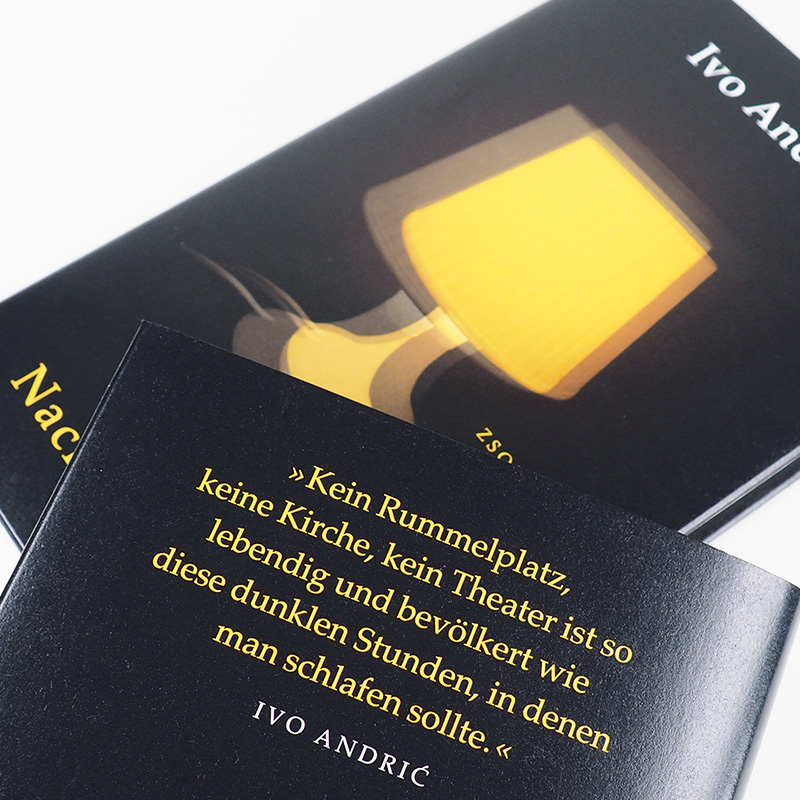

Wie Martens darlegt, decken sich seine Notizen zur Schlaflosigkeit teilweise bis in den Wortlaut hinein mit Sätzen aus Fernando Pessoas "Buch der Unruhe" und auch mit Kafkas Gedanken zum schlechten Schläfer. Und so lernen wir einen seelisch verquälten Menschen kennen, der sich selbst nicht ganz geheuer ist: "Aber nein. Kein Rummelplatz, keine Kirche, kein Theater ist so lebendig und bevölkert wie diese dunklen Stunden, in denen man schlafen sollte. Unter dem grellen Licht des Gewissens und der Erinnerung wimmelt und kriecht ein ganzes Volk umher. Einige gehen unerbittlich langsam vorbei, und ich erinnere mich, dass ich schon vor langer Zeit bemerkt habe, wie es unglückliche Menschen nie eilig zu haben scheinen. Ohne Fortschritte zu machen, bewegt sich der Zug jener, die ich beleidigt und verachtet, denen ich ohne Recht und Not etwas zuleide getan habe oder denen ich nichts Gutes tat, als ich es gekonnt und gemusst hätte."

Ein großer Teil der kurzen Notizen handelt von solchen Dämonen, die den Schläfer belagern, der "auf dem dünnen Faden" seines Atems den Morgen erwartet wie eine Spinne. "Es ist ein Glück", schreibt Andric als reifer Mann, "dass sich meine Wünsche nicht immer erfüllt haben und dass meine Pläne oft gescheitert sind". Und fügt bedauernd an: "Schade, dass es nicht öfter so war! Denn dieser ganze gesellschaftliche Aufstieg führte immer weiter nach unten, und gerettet hat mich, was mir neben meinen Wünschen, gegen meinen Willen und wider meine Pläne geschah." Bekenntnisse eines Ehrgeizigen!

Ein anderer Teil seiner Notizen handelt von Dingen weit über die vorgetragene Seelenqual unter dem "Leichentuch der Nacht" hinaus. Der gebürtige Bosnier erinnert sich an seine Kindheit im Vielvölkerstaat. Zum Beispiel an den jüdischen Krämer Jankil, der als Einziger im Städtchen "deutsche Bonbons" führte und dessen Mutter im Hinterzimmer des Geschäfts einen "kurzen spröden Armutshusten" pflegte. Jahrzehnte später, beim Besuch einer Ballettaufführung, kommt Andric dieser Husten plötzlich wie eine "vergessene Melodie" in den Kopf, als eine vornehme Jüdin trocken in das Pianissimo der Aufführung hineinhustet. Ein Madeleine-Erlebnis für den Erzähler, das wiederum beim Leser gleich mehrere untergegangene Welten heraufbeschwört.

Andric, der sich als großer Leser und großer Verächter von literarischen Tagebüchern outet, tritt einem in den Notizen als vergleichsweise bescheidener Zeitgenosse entgegen. Der Vanitas-Kult des verquälten Künstlers, der mehr sieht als seine Zeitgenossen, kommt ihm eitel und billig vor. "Warum sollten müde und enttäuschte Schwarzseher recht haben, während Menschen, die das Leben lieben und schätzen und es als lohnend ansehen, für bestimmte Formen dieses Lebens zu kämpfen, unberechenbare Phantasten sind? Und warum sollte ,Leiden' und Reue ein würdigerer Gegenstand hoher Kunst und tiefer Philosophie sein als das Sinnen und Trachten gewöhnlicher Menschen, die atmen, schauen, denken und sich zurechtzufinden suchen und einzuordnen in ein Leben, um das sie nicht gebeten, das sie aber, da sie es nun schon einmal haben, als Verpflichtung und Aufgabe angenommen haben? Warum? Nur der Teufel könnte wissen, warum."

Die meisten der Notizen im Buch tragen kein Datum. Damit sind sie den realen Zeitläufen, in denen Ivo Andric lebte und dachte, wieder etwas entrückt. Es muss in einer sehr späten Lebensphase gewesen sein, als Andric notierte, die Musik spiele jetzt eine immer größere Rolle in seinem Leben. Auf der Rückseite eines Programmhefts von 1963, das ihm in die Hände gefallen war, schrieb er mit großer Anteilnahme über die eben gehörten Orchesterwerke von Mozart, Liszt oder Brahms. Besonders der Letztere lässt ihn nicht mehr los. "Brahms, Konzert für Violine und Orchester in D-Dur. Der vorletzte Satz endet harmonisch, aber in einer tiefen und teuren Harmonie, die erkauft ist durch all das, was ihr vorausging. So sollte auch jedes meiner Werke enden, selbst das kleinste. Und auch mein Leben selbst."

Ivo Andric starb im Alter von dreiundachtzig Jahren in Belgrad. Ob in einer teuer erkauften Harmonie oder infolge einer quälenden Schlaflosigkeit, wissen wir nicht.

KATHARINA TEUTSCH

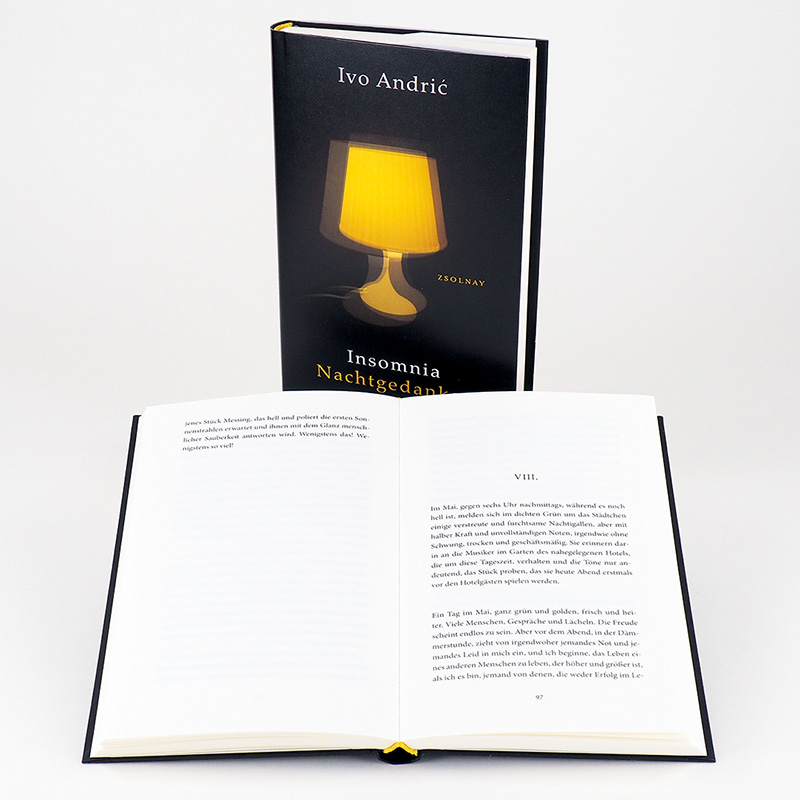

Ivo Andric: "Insomnia". Nachtgedanken.

Hrsg., aus dem Serbischen und mit einem Nachwort von Michael Martens. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2020. 192 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 12.02.2022

Es sind bloß Gedanken, die nicht ausreichen, um ein vollständiges Buch zu produzieren