Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Was bist Du bereit für die Kunst zu geben?

David ist verstrickt im Geflecht aus Kunst, Kindern und Kreativität. Als Musikmanager muss er alle Forderungen des drogensüchtigen Weltstars Ian White erfüllen und dessen Tour begleiten. Er will sich aber auch um seine vier Kinder kümmern und nimmt sie einfach mit. Die Ausgangslage für dramatische Konflikte, die zu absurd-komischen Situationen führen. David retten oft nur Humor und das Gespür für die erstaunliche Ähnlichkeit der Bedürfnisse von Künstlern und Kindern. Trotzdem lauert die Eskalation.

Dieser packende Roman erzählt vom Kampf um die Balance, in dem überraschende Schönheit liegt.

»Scheerer schreibt berührend und mit lakonischem Witz. « 3sat Kulturzeit

Produktdetails

Erscheinungsdatum

04. April 2025

Sprache

deutsch

Auflage

Auflage

Seitenanzahl

320

Autor/Autorin

Johann Scheerer

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

416 g

Größe (L/B/H)

204/129/33 mm

ISBN

9783492073400

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»In Play entsteht durch den Crash dieser verschiedenen Lebenswelten die besondere Dynamik des Romans. Scheerer nutzt sie, um mit Künstlerklischees und -allüren ordentlich aufzuräumen. « Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Scheerer kennt die Welt, über die er warmherzig, witzig und mit Sinn fürs Absurde schreibt. « Galore

» Play (ist) ein fesselnder, atmosphärischer Roman über das Spannungsfeld zwischen Musik und Alltag, zwischen Exzess und Verantwortung - der zeigt, dass die wahre Herausforderung oft nicht das Studio, sondern das Leben selbst ist. « Florian Schmidt, NDR Kultur - Neue Bücher

»Scheerer kennt die Welt, über die er warmherzig, witzig und mit Sinn fürs Absurde schreibt. « Galore

» Play (ist) ein fesselnder, atmosphärischer Roman über das Spannungsfeld zwischen Musik und Alltag, zwischen Exzess und Verantwortung - der zeigt, dass die wahre Herausforderung oft nicht das Studio, sondern das Leben selbst ist. « Florian Schmidt, NDR Kultur - Neue Bücher

Besprechung vom 13.04.2025

Besprechung vom 13.04.2025

Ach so, das ist meine Arbeit!

Johann Scheerer hat einen Roman über einen Musikproduzenten und seinen Rockstar geschrieben. Ein Studio-Besuch.

Von Julia Encke

Wir sind dann wohl die Angehörigen" hieß vor sieben Jahren das Buch eines jungen Autors, dessen Name nicht besonders berühmt klang. In der Musikszene in Hamburg kannte man den Musiker und Produzenten aber längst, der 2003 das Tonstudio Rekordbox, zwei Jahre später Clouds Hill Recordings gegründet hat, wo Pete Doherty, At the Drive-In oder Omar Rodríguez-López, inzwischen die Beach Boys, The Killers, Die Ärzte oder Elbow schon Alben produziert haben. Er heißt Johann Scheerer, trägt den Namen seiner Mutter und ist der Sohn von Jan Philipp Reemtsma, dem Germanisten und Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Er war dreizehn Jahre alt, als sein Vater am 25. März 1996 auf seinem Grundstück in Hamburg-Blankenese entführt und 33 Tage in einem Keller festgehalten wurde. Reemtsma veröffentlichte 1997 das Buch "Im Keller" über diese Entführung und über seine Gefangenschaft, der Sohn, knapp zwanzig Jahre später mit "Wir sind dann wohl die Angehörigen", seine Version dieser Zeit. Ein Buch, das der Regisseur Hans-Christian Schmid fürs Kino adaptierte und dabei die Angehörigen so eindrucksvoll wie das Buch in Szene setzte: als Übriggebliebene, zwischen denen kaum etwas ausgesprochen wird, die sich Gefühlsausbrüche so gut wie nie erlaubten. Am erschütterndsten war, dass man nicht sicher sein konnte, ob sich ihre Beklemmung nach der Rückkehr des Vaters jemals lösen würde.

Er habe diesen Film großartig gefunden, erzählt Johann Scheerer im vierten Stock des alten Fabrikgebäudes in Hamburg-Rothenburgsort, in dem sich sein Studio befindet. Und erinnert sich lebhaft daran, wie der Regisseur ihm und seiner Mutter diesen Film vorab zeigte und wie tief getroffen, erschüttert und beeindruckt sie beide davon waren. Was sich an die Entführung anschloss, war für ihn eine Teenagerzeit zwischen Sicherheitsvorkehrungen und Freiheitsdrang, die Scheerer als Roman erzählte, "Unheimlich nah": Ein 14 Jahre alter Junge will raus, ohne die Eltern los, und genau im Moment des Aufbruchs beginnt die permanente Abschirmung durch einen Personenschutz, der nun zum Haus gehört, zu jedem Schritt, den er macht, weil die Entführung Nachahmungstäter auf den Plan rufen könnte; eine Sicherheitsmaßnahme, die der Junge, sosehr er ihre Notwendigkeit in guten Momenten auch einsieht, nur als Überwachung und Kontrolle empfinden kann.

Johann Scheerer schließt die Tür des Studioraums, nimmt vor seinem Mischpult Platz und erzählt, dass, noch bevor er diese beiden Bücher geschrieben hatte, ein Verlag ihn gefragt habe, ob er über seine Tätigkeit als Musikproduzent schreiben wolle. Er wollte das nicht, fand, es sei "irgendwie unanständig", bestimmte Interna öffentlich zu machen. Dass er seine Meinung schließlich änderte, lag wiederum an einem anderen Buch: Er las den Briefwechsel zwischen dem Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld und seinem Autor Thomas Bernhard, 500 Briefe, 850 Seiten. "Es ist eines der spannendsten Bücher, die ich gelesen habe", erzählt er. "Einmal, weil es so zeitgemäß ist. Weil Unseld so unkonventionell mit seinem Künstler umgeht, um ihm die Kunst, das Kunstmachen zu ermöglichen und zu entlocken. Und dann hatte ich beim Lesen das Gefühl, dass ich die Hälfte der Formulierungen so auch mal benutzt habe. Denn als Musikproduzent habe ich sehr viel Zeit meines Lebens darauf verwendet, mich mit Kunstschaffenden auseinanderzusetzen, zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, in unendlich langen Gesprächen, und habe jahrelang das Gefühl gehabt, dass das irgendwie nervig ist. Dass es mich von meiner Arbeit abhält. Und durch dieses Buch habe ich verstanden: Ach so, das ist meine Arbeit, das ist meine Kompetenz, es gibt Leute, die machen nur das."

Wobei "Ermöglichen" oft fälschlicherweise gleichgesetzt werde mit der Idee, einer Vision komplett zu folgen oder immer Ja zu sagen. Pete Doherty hat in einem "Zeit Magazin"-Interview mal gesagt, Johann habe ihm das Leben gerettet: "This young German saved my life." Scheerer sei immer wieder mal gefragt worden, was Pete damit eigentlich gemeint habe. Und er sei sich ziemlich sicher, dass es die Grenzen waren, die er Doherty gesetzt habe in der Zeit, als dieser bei ihm im Studio gewohnt habe, um sein Album aufzunehmen. "Ich habe ihm klar gesagt: Bestimmte Sachen mache ich nicht. Ich leih dir kein Geld, ich fahr dich nirgendwo hin, um Drogen zu besorgen, ich unterstütze deinen Konsum nur passiv, indem du hier sein kannst und ich mit dir arbeite. Aber nicht darüber hinaus", so Scheerer. Es sei eines der albernen Klischees der Entertainmentbranche, dass Drogenkonsum kreativer mache. Es stimme einfach nicht. "Vor allem Drogenkonsum auf dem Level eines Ian White ist eine Blockade, dann ist man einfach nur ein Totalausfall, und in den wachen Momenten macht man dann die Kunst, die man, wenn man keine Drogen nehmen würde, die ganze Zeit machen könnte."

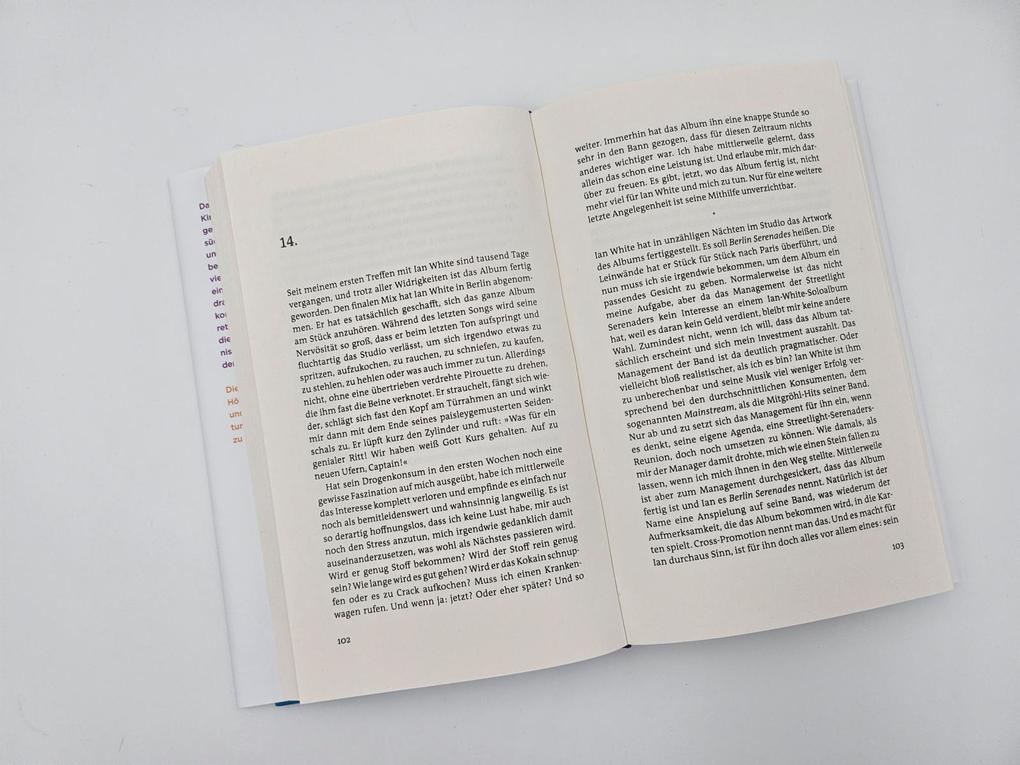

Mit Ian White meint Johann Scheerer den exzessiven Rockstar in dem Musikproduzentenbuch, das er nun doch geschrieben hat. Es heißt "Play", ist ein Roman, gerade erschienen, und Ian White, der in einem Musikstudio, das sich zufälligerweise im vierten Stock eines Gebäudes (allerdings in Berlin und nicht in Hamburg) befindet, erinnert in vielen Details an Doherty - vielleicht hat man aber auch einfach Lust, sich diesen Musiker, der mit Löffel, Feuerzeug, Messer, Spritzen, Kreditkarte im Roman ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Drogenkonsums ist und im Chaos eine detaillierte Ordnung schafft, wie Doherty vorzustellen.

Dieser Figur des Ian White stellt Scheerer einen Produzenten gegenüber und lässt so zwei Welten aufeinanderknallen. Denn David ist nicht nur Ians Ermöglicher. Er hat auch - im Buch wird es hier sehr lustig - vier Kinder.

Er habe es mal erlebt, erzählt Johann Scheerer, dass eine Band zum Aufnehmen ins Studio gekommen sei, am zweiten Tag habe es an der Tür geklingelt, eine Frau habe einem von der Band ein einjähriges Kind überreicht und sei dann gegangen. Der Rest der Band habe einfach nur so betreten geguckt. Das Kind habe angefangen zu schreien. "Und der Typ hat das Kind auf den Arm genommen und geht aufs Klo und macht die Tür zu und bleibt da eine Dreiviertelstunde, bis das Kind aufgehört hat zu schreien. Und niemand macht was, niemand klopft an die Tür und sagt: Hey, komm mal raus, sollen wir mal zusammen spazieren gehen, sollen wir was besorgen für das Kind, hast du alles, bist du auf die Situation vorbereitet, was ist denn eigentlich los, sollen wir vielleicht einen halben Tag Pause machen?"

In "Play" entsteht durch den Crash dieser verschiedenen Lebenswelten die besondere Dynamik des Romans. Scheerer nutzt sie, um mit Künstlerklischees und -allüren ordentlich aufzuräumen. Er schildert zugleich aber auch ein Dilemma, dem man nur mit Komik begegnen kann. Und das eine besondere Pointe darin hat, dass sich die anspruchsvollen Künstler im Studio, für die Kinder wie Aliens sind, selbst so benehmen wie die anspruchsvollen Kinder, die vorbeilaufen und sagen: "Ich möchte einen Apfel haben. Nein, ohne Schale. Bitte klein geschnitten. Aber die Schale nicht wegwerfen, sondern danebenlegen."

Dass das Musikbusiness in den letzten zwei Jahren vor allem im Fokus von MeToo und sexuellem Missbrauch stand, spielt - anders als in Bela B. Felsenheimers Roman "Fun" - in "Play" keine Rolle. "Hier bei Clouds Hill arbeitet zu 95 Prozent ein weibliches Team, im Label und im Verlag arbeiten nur Frauen, und hier im Studio arbeiten zwei Jungs und eine Frau. Wir sind 13 Leute und davon 11 Frauen", erzählt Johann Scheerer. Er habe es immer mal wieder erlebt, dass eine Mitarbeiterin, die im Tonstudio war, blöd angemacht worden sei. Und er glaube auch, dass es Männern relativ viel abverlange, wenn die heutzutage auf Konzerte gingen und sich erst mal anhören müssten: "Hier ist ein Awareness-Team, hier könnt ihr hingehen, wenn ihr mal durchatmen wollt, wenn ihr jemanden anrufen wollt, weil es euch nicht gut geht, gibt es hier Safety-Maßnahmen." Viele Männer "nehmen es als eine Beschränkung ihrer Freiheit wahr, die aber darauf beruht, dass andere Menschen in ihrer Freiheit oder Sicherheit beschnitten werden".

Was er tun würde, wenn jetzt eine Band durch die Studiotür käme und sich grenzüberschreitend benehmen würde? So krass habe er das noch nicht erlebt, sagt er. Eine amerikanische Band habe mal verlangt, dass das Studio ihnen Massagen bestellt: "Bitte optional mit Happy End." Da habe er gesagt, das müssten sie vor Ort selbst klären. Heute frage er sich allerdings, ob es nicht in seinem Aufgabenbereich liege, beim Massage-Studio anzurufen und zu sagen, dass es unangenehm werden könnte. Als Ermöglicher, der eben auch Grenzen zieht.

Johann Scheerer: "Play". Roman. Piper Verlag, 320 Seiten, 25 Euro (zum Roman gibt es auch eine Playlist).

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Play" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.