Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Wie sich die eigene Stimme finden lässt, wenn die Gesellschaft Schweigen befiehlt

Mit diesem Buch steigt Rebecca Solnit endgültig aufs Podest zu Joan Didion und Susan Sontag: Ihre Geschichte ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihre Stimme fand, während sie schweigen sollte. Im San Francisco der achtziger Jahre herrscht eine harsche Atmosphäre der Misogynie, Gewalt gegen Frauen ist an der Tagesordnung, wird hingenommen, nicht hinterfragt. Hier zieht eine junge Frau in ihre erste eigene Wohnung, schafft sich einen Freiraum zum Denken, Schreiben, Formulieren. Hier wird Rebecca Solnit eine andere, überwindet ihr Schweigen, die eigene Unsichtbarkeit. Vor dem Hintergrund von Punk, Gay Pride und der zweiten Welle des Feminismus wagt sie, ihre Stimme zu erheben gegen Unterdrückung und Unrecht. Sie wird zur Aktivistin, zur öffentlichen Person und zur wichtigen Intellektuellen.

Unziemliches Verhalten ist ein elektrisierender Bericht über vierzig Jahre gelebten Feminismus, über Rückschläge, Meilensteine und den Triumph des eigenen Ichs.

Inhaltsverzeichnis

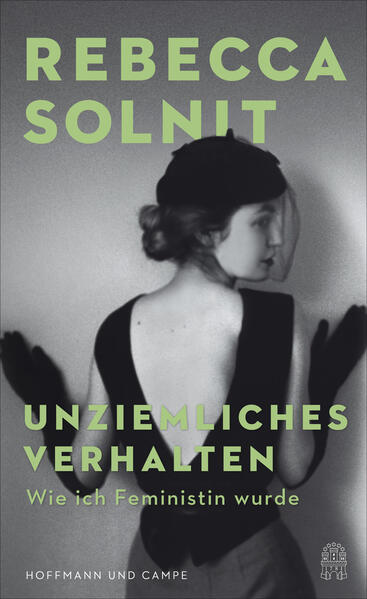

Cover

Verlagslogo

Titelseite

Foto von Rebecca Solnits Schreibtisch

Spiegelhaus

Nebelhorn und Gospel

Leben im Kriegszustand

Vom Verschwinden

Frei in der Nacht

Auf der Kante

Zum Wrack hinuntertauchen

Hörbarkeit, Glaubwürdigkeit, Geltung

Nachwort: Lebenslinien

Dank

Literatur

Fußnoten

Über Rebecca Solnit

Impressum

Verlagslogo

Titelseite

Foto von Rebecca Solnits Schreibtisch

Spiegelhaus

Nebelhorn und Gospel

Leben im Kriegszustand

Vom Verschwinden

Frei in der Nacht

Auf der Kante

Zum Wrack hinuntertauchen

Hörbarkeit, Glaubwürdigkeit, Geltung

Nachwort: Lebenslinien

Dank

Literatur

Fußnoten

Über Rebecca Solnit

Impressum

Produktdetails

Erscheinungsdatum

02. September 2020

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

272

Autor/Autorin

Rebecca Solnit

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Produktart

gebunden

Gewicht

398 g

Größe (L/B/H)

211/133/28 mm

ISBN

9783455009538

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Solnits Beobachtungen stehen meistens nicht einfach so für sich. Im Kleinen erzählt sie gerne etwas Größeres. « Elena Witzeck, FAZ

»Wie sie ihren eigenen Befreiungs- und Selbstfindungsprozess von der persönlichen auf die gesamtgesellschaftliche Ebene hebt, ist brilliant. « Eva Hepper, Deutschlandfunk Kultur

»Rebecca Solnit hat den Begriff Mansplaining erfunden. In ihrem beeindruckenden Memoir erzählt sie ihren persönlichen Weg zur feministischen Freiheit. « Peter Praschl, Die Welt

»Solnits Verknüpfung von persönlicher und struktureller Ebene ist kurzweilige Autobiografie und politisches Manifest gleichermaßen. « Romana Beer, ORF

»Ein Erfolgsrezept für Solnits feminitsische Texte ist, dass sie im besten Sinne leserfreundlich sind, auf Theorieballast verzichten und vom Erzählen persönlicher Erfahrungen ausgehen. « Anne-Catherine Simon, Die Presse

»Die US-Autorin ist bekannt für ihren Essay Wenn Männer mir wie Welt erklären . Hier erzählt sie eine Geschichte, die ihre eigene ist. « Focus

»Dieses gerade, aber nicht bittere Buch gewährt Einblicke in die Erfahrungswelt einer engagierten Denkerin. « Katharina Teutsch, Philosophie Magazin

»Solnit ist eine der herausragendsten Denkerinnen und Schriftstellerinnen der USA. « Kristine Harthauer, SWR2

»Ihr Buch fesselt mit einer nuancierten, eleganten Sprache. « Martina Läubli, NZZ am Sonntag

»Ein faszinierender Bericht über vierzig Jahre gelebten Feminismus [. . .] und den Triumph des eigenen Ichs. « Katharina Döbler, RBB Kultur

»Wie sie ihren eigenen Befreiungs- und Selbstfindungsprozess von der persönlichen auf die gesamtgesellschaftliche Ebene hebt, ist brilliant. « Eva Hepper, Deutschlandfunk Kultur

»Rebecca Solnit hat den Begriff Mansplaining erfunden. In ihrem beeindruckenden Memoir erzählt sie ihren persönlichen Weg zur feministischen Freiheit. « Peter Praschl, Die Welt

»Solnits Verknüpfung von persönlicher und struktureller Ebene ist kurzweilige Autobiografie und politisches Manifest gleichermaßen. « Romana Beer, ORF

»Ein Erfolgsrezept für Solnits feminitsische Texte ist, dass sie im besten Sinne leserfreundlich sind, auf Theorieballast verzichten und vom Erzählen persönlicher Erfahrungen ausgehen. « Anne-Catherine Simon, Die Presse

»Die US-Autorin ist bekannt für ihren Essay Wenn Männer mir wie Welt erklären . Hier erzählt sie eine Geschichte, die ihre eigene ist. « Focus

»Dieses gerade, aber nicht bittere Buch gewährt Einblicke in die Erfahrungswelt einer engagierten Denkerin. « Katharina Teutsch, Philosophie Magazin

»Solnit ist eine der herausragendsten Denkerinnen und Schriftstellerinnen der USA. « Kristine Harthauer, SWR2

»Ihr Buch fesselt mit einer nuancierten, eleganten Sprache. « Martina Läubli, NZZ am Sonntag

»Ein faszinierender Bericht über vierzig Jahre gelebten Feminismus [. . .] und den Triumph des eigenen Ichs. « Katharina Döbler, RBB Kultur

Besprechung vom 02.09.2020

Besprechung vom 02.09.2020

Auf offenem Feld schlafen und nach Westen ziehen

Von der langen Suche nach der eigenen Stimme: Rebecca Solnit liefert eine schonungslose Betrachtung der Gewalt an Frauen

Mit neunzehn Jahren fand die amerikanische Essayistin, Aktivistin und Schriftstellerin Rebecca Solnit den ersten Zufluchtsort ihres Lebens: ein Zimmer in einem Dachgeschoss, eigentlich ein Kabuff, mit großen Fenstern und viel Luft zum Atmen. Das Viertel im Norden San Franciscos, in das sie zog, war damals bunt und prekär, voller Jazzmessen, unerwarteter Nähe und Begegnungsorten verschiedener Glaubensgemeinschaften, ein "Außenposten der schwarzen Südstaaten", wie sie schreibt. An einem Holztisch mit vielen Schubladen entstanden in der geschützten Sphäre ihrer ersten eigenen Wohnung jahrelang Bücher, Rezensionen, Essays und Liebesbriefe.

Solnits Beobachtungen stehen meistens nicht einfach so für sich. Im Kleinen erzählt sie gerne etwas Größeres. Was tief sacken soll, muss gründlich vorbereitet werden, und die Rahmenbedingungen für ihre einzelgängerische Existenz in diesem Dachgeschoss über einer sich Stück für Stück wandelnden Stadt sind in ihrem neuen, autobiographischen Buch präzise gesetzt, wenn die Zeit für die Geschichte des weißen Tisches gekommen ist. Er war das Geschenk einer Freundin, die von ihrem Exfreund beinahe erstochen worden wäre, als sie ihn verließ. Ihr ganzer Körper, schreibt Solnit, sei danach voller Narben gewesen, die sie, die beste Freundin, damals kaum wahrnahm, "weil von uns erwartet wurde, dass wir mit so etwas klarkamen, es locker wegsteckten, damals, als die meisten von uns weder eine Sprache zur Benennung solcher Gewalt hatten noch ein Publikum, das zugehört hätte". Mit diesem Symbol ihrer Ermächtigung zur politischen Autorin, dem Schreibtisch, beginnt ihr Streifzug durch ein System männlicher Gewalt.

Seit sie den Begriff "Mansplaining" in ihrem Essay "Wenn Männer mir die Welt erklären" prägte, ist Solnit weltweit bekannt. Aber sie schrieb schon vorher über zugrundeliegende Muster, wo andere Einzelfälle sahen. Als Kind erlebte sie selbst Gewalt, wurde vom Vater misshandelt und von ihrem Umfeld ausgegrenzt. Mit fünfzehn Jahren schloss sie die Highschool ab, studierte, arbeitete als Rezeptionistin, Bedienung, im Museum, bei einer Kunstzeitschrift, wurde Autorin, Kolumnistin des "Guardian", schließlich Herausgeberin des "Harper's Magazine".

Schon Hemingways Sprache zeugt von dominanter Männlichkeit

Sie hat für dieses Buch ihre eigenen Erfahrungen der Auslöschung zusammengetragen und die ihrer Freundinnen und Vertrauten, sie hat den objektivierenden Blick der Beobachterin aufgegeben, um das Erlebte greifbarer zu machen.

Man muss es lesen, um zu verstehen, dass hier keine wütende Anklageschrift verfasst wurde, die sich in die Nachbeben von MeToo reiht. "Unziemliches Verhalten" ist kein aufgeregtes Buch, im Gegenteil, es kommt kühl und schonungslos daher, und wäre da nicht Solnits Sprache, wenn sie durch die Jahre stromert und noch in dunkler Nacht einen Moment wahrhaftigen Gefühls findet, man müsste vor lauter allgegenwärtiger, ganz unfiktionaler Brutalität lange Pausen einlegen.

Solnit geht zurück bis zu den Medienberichten über die gewaltsamen Tode von Frauen, die ihr Aufwachsen begleiteten. "Seemann wollte Liebe", hieß es in der Überschrift eines Berichts über die Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Frau, die als "Playgirl" bezeichnet wurde und damit selbst Schuld an ihrem unheilvollen Ende zu tragen schien. Der Mann suchte lediglich Liebe. So und auf vielen anderen subtileren Wegen sei die Bedrohung in ihr Leben gekommen, der Wunsch, unbemerkt zu bleiben, die Verstohlenheit. Es habe damals kaum Identifikationsfiguren gegeben. "Die Namen der Frauen fehlten, und ihr Fehlen war uns nicht einmal bewusst." Jetzt gehe es darum, schreibt Solnit, die Hindernisse zu benennen und Frauen zu ermutigen, ihre Stimme zu erheben. Das tut sie dann auch - mit erleuchtender Gelassenheit.

Schon allein die Systematik. Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und Ideengeberinnen, darunter auch Männer, treten auf und hinterlassen ihre Spuren. Pauline Kael, George Orwell, Susan Sontag oder Jorge Luis Borges waren ihre Inspiration. Andrea Dworkins radikalen Feminismus erklärt Solnit mit ihrer frühen Erfahrung lebensbedrohlicher Gewalt in der Ehe, sie erinnert an die Bürgerrechtlerin Maya Angelou, die als Achtjährige nahe ihrem Viertel mehrmals vergewaltigt wurde und dann jahrelang verstummte. Und sie beschreibt nicht nur Sylvia Plaths Selbstmord in dem für sie unausweichlichen Raum, der Küche, sondern erinnert an den schönsten ihrer frühen Wutanfälle: "Mein aufreibendes Interesse an Männern und ihrem Leben wird oft missverstanden als der Wunsch, sie zu verführen, oder als Einladung zur Intimität. Ja, Herrgott, ich will mich mit jedem unterhalten können, so intensiv wie möglich. Ich möchte auf offenem Feld schlafen, nach Westen ziehen und nachts frei herumlaufen können."

Immer wieder geht es um die Suche nach der eigenen Stimme, literarisch wie im Leben, und darum, sich aus dem Bemühen, das darzustellen, was Männer sehen wollen, zu befreien. Solnit beschreibt den Blick durch die Augen des Mannes als Paradox, indem sie sich an ihre eigene Leseerfahrung erinnert: Frauen habe sie immer nur aus weiter Entfernung gesehen, in den Romanwelten kamen sie kaum vor: "Beim Lesen wurde ich oft zu einem Mann, der Frauen betrachtet." Im Studium erklärte man ihr, die reduzierte, knappe Sprache Hemingways sei der Inbegriff des guten Schreibens. In seinem kargem, in Schweigen gebettetem Vokabular schwang für sie die dominante Männlichkeit schon mit. "Diese Stimme hielt vieles im Zaum und lies vieles ungesagt." Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihre eigenen Wörter, Satzkonstruktionen und Töne zu finden.

Nicht jede Demütigung soll zu Anschauungsmaterial werden

Solnits essayistische Prosa hat etwas Sehnend-Nostalgisches, wenn sie aus Jahren erzählt, in denen man noch an der Telefonzelle stand und auf der Straße zufällig mit Fremden ins Gespräch kam, in denen die Zeit langsamer floss und die Einsamkeit tiefer war. Bis schließlich das große Projekt des "urban renewal" die Stadt nachhaltig veränderte, spöttisch "negro removal" genannt: das Glattstreichen, Ausfegen eines Viertels, die Beseitigung von Ambiguitäten, die Eröffnung farbloser Sushi-Bars und Supermarktketten, wo früher Familienbetriebe standen.

Trotz aller Gewalt, aller Spielarten drohender Vernichtung liegt ein Glanz der Vergangenheit über diesem Bericht, der die Hoffnung nahelegt, das könnte alles längst überwunden sein. Hier und da wird Solnit dann wieder zur abstrahierenden Essayistin, die nicht bereit ist, jede persönliche Demütigung zum Anschauungsmaterial späterer Generationen zu machen.

Schön, wenn es so wäre. Dann könnte man Solnits Augenzeugenbericht als ein literarisch-zeitgeschichtliches Dokument lesen. So aber muss man vom San Francisco der achtziger Jahre unweigerlich nach Deutschland blicken, wo bis Mitte August schon mehr getötete Frauen und Mädchen gezählt wurden als im gesamten vergangenen Jahr. Ein zugrundeliegendes Muster der Unterdrückung kann nicht oft und schonungslos genug beschrieben werden.

ELENA WITZECK

Rebecca Solnit:

"Unziemliches Verhalten". Wie ich Feministin wurde.

Aus dem Englischen von Kathrin Razum.

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020.

272 S., geb.,

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 14.07.2024

Eindringlich zeichnet Solnit ihr eigenes Leben nach. Auch wenn die Schriftstellerin rund 20 Jahre älter ist als ich und in Kalifornien lebt, konnte ich an so vieles andocken. Solnit beschreibt, wie die von den ersten wagen Störgefühlen, wie sehr die Welt sexistisch ist, hin zu einer klaren Haltung gelangt. Von Solnit stammt übrigens der Essay "Wenn Männer mir die Welt erklären", der die Grundlage für den Begriff Mansplaining bildete.CN/Content Note:Femizide, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Klassismus, QueerfeindlichkeitViele geschilderte Erfahrungen sind schmerzhaft, Solnit beschreibt sie mit Einfühlsamkeit und einer unglaublichen Präzession."Der Tod einer schönen Frau ist fraglos das poetischste Motiv, das es gibt", schrieb Edgar Allen Poe, der sich das kaum aus der Perspektive der Frauen vorgestellt haben kann, die lieber am Leben bleiben wollten."Femizide als höchste Form der patriarchalen Gewalt sind ein Ausgangspunkt. Besonders elektrisierend fand ich die Darstellung des Gedankens, dass misogyne Gewalt nur einer Person passieren muss und doch auf uns alle wirkt. Der Tisch, an dem Solnit ihre Texte schreibt, ist das Geschenk einer Freundin, die fast von ihrem Ex-Freund mit 15 Messerstichen getötet worden, weil der sie bestrafen wollte, nachdem sie ihn verließ. Solnit schildert ihre Erlebnisse und findet darin das Allgemeine."Jeder Vorfall, den ich erlebte, wurde als isoliert und unüblich behandelt, aber es gab zahllose Vorfälle, und sie waren keine Ausreißer, nicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt, sondern Teil des Status quo."Dabei ist sich Solnit bewusst, dass sie als weiße Frau trotz allem Privilegien hat, die Schwarze und Queere Menschen aufgrund von Mehrfachmarginalisierung nicht haben. Das machte Solnit für mich sehr sympathisch, besonders, weil sie zeigt, wie viel sie (und alle) diesen Communities verdanken. Und in der Solidarität sieht Solnit Hoffnung.Solnits Essaystil liest sich für mich flüssig und anregend. Im letzten Fünftel ging es mir dann etwas zu viel um ganz unterschiedliche Begegnungen mit Künstler*innen, das hatte für mich etwas von Name-Dropping, habe aber auch diesen Teil noch gerne gelesen.Es geht Solnit auch viel um die Entwicklung der eigenen Stimme, allgemein und auch in der Kunst und Publizistik. Daher ist das Buch besonders für künstlerische FLINTAs eine Empfehlung, aber auch für alle anderen. 4,5 von 5 Sternen.

LovelyBooks-Bewertung am 17.08.2023

"Die Autobiographie "Unziemliches Verhalten" hat mich positiv überrascht. Obwohl ich zuvor noch keine Werke von Rebecca Solnit gelesen hatte, bin ich beeindruckt von ihrer Intelligenz und Empathie als Schriftstellerin. Sie vermag es, Probleme anschaulich und präzise zu vermitteln. In ihren klaren Darstellungen wird deutlich, wie es ist oder sein könnte, nicht als weißer heterosexueller Mann in unserer westlichen Welt zu leben. Dieses Buch ist wirklich empfehlenswert, da es einen einzigartigen Einblick bietet und zum Nachdenken anregt.¿