Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

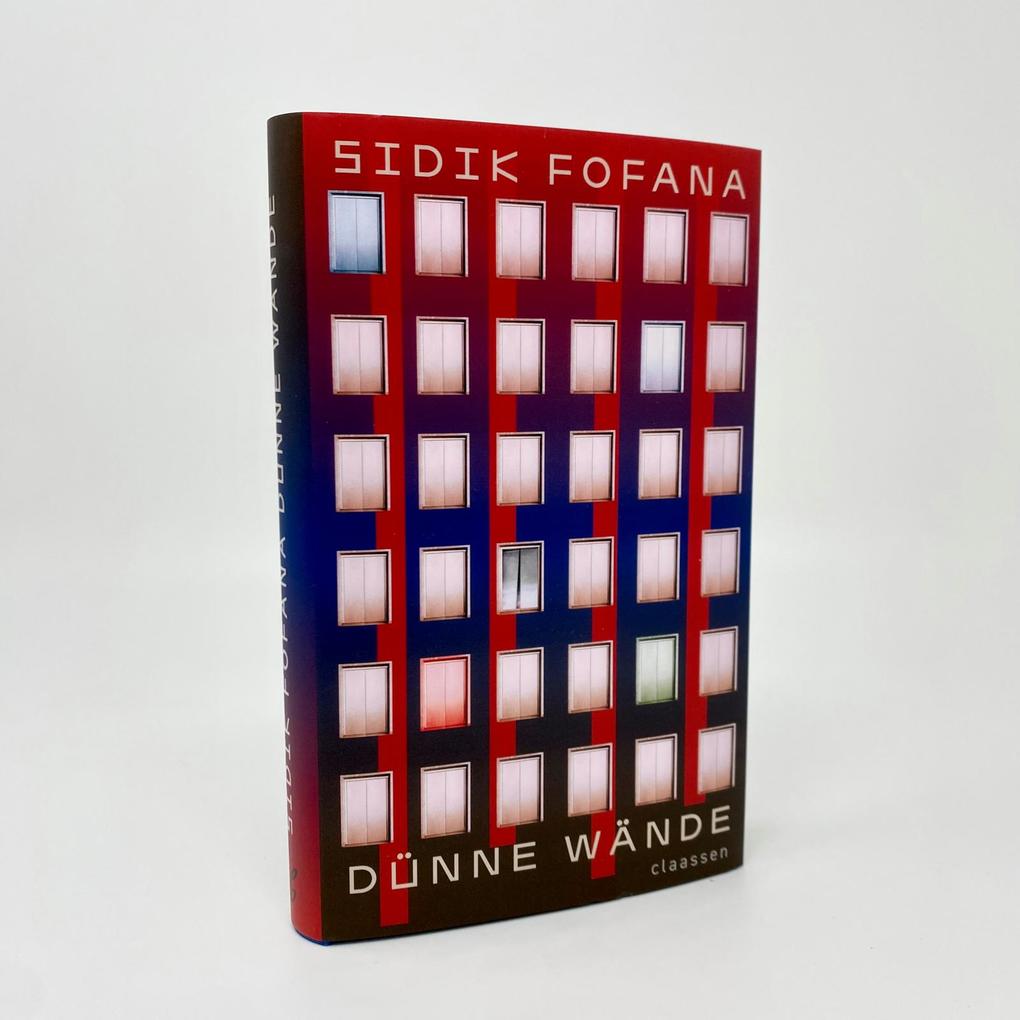

In der Wohnsiedlung Banneker Terrace in Harlem kennt man sich. Oder zumindest weiß man übereinander Bescheid.

Da ist Swan, wohnhaft in Apartment 6B, der von seinem Weg abzukommen droht, als sein alter Kumpel aus dem Gefängnis entlassen wird. Und Mimi, Apartment 14D, die ihr und Swans Kind großzieht, kellnert, nebenbei Haare flechtet und nicht weiß, wie sie die Mieterhöhung stemmen soll. Oder Ms Dallas, Swans Mutter, die hilfsbedürftige Kinder in der Schule begleitet und auf einen Lehrer trifft, der zwar seinen Steinbeck und Shakespeare drauf, aber keine Ahnung davon hat, wie er mit seinen Schüler:innen umgehen soll. Da sind noch so viele andere, die struggeln und scheitern und wieder aufstehen und vermutlich wieder scheitern werden.

In acht miteinander verwobenen Geschichten erzählt Dünne Wände von einer Gemeinschaft, die vom Kapital der anderen, der Gentrifizierung bedroht wird. Ein Buch über den Kampf um Würde, die Kraft und die Bereicherung, die eine Zufallsgemeinschaft stiften kann, und ein so dringlich benötigtes Plädoyer für Zusammenhalt in unserer atomisierten Gegenwart.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. Juni 2024

Sprache

deutsch

Auflage

Auflage

Seitenanzahl

256

Altersempfehlung

von 15 bis 99 Jahren

Autor/Autorin

Sidik Fofana

Übersetzung

Jens Friebe

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

328 g

Größe (L/B/H)

211/134/30 mm

ISBN

9783546100151

Entdecken Sie mehr

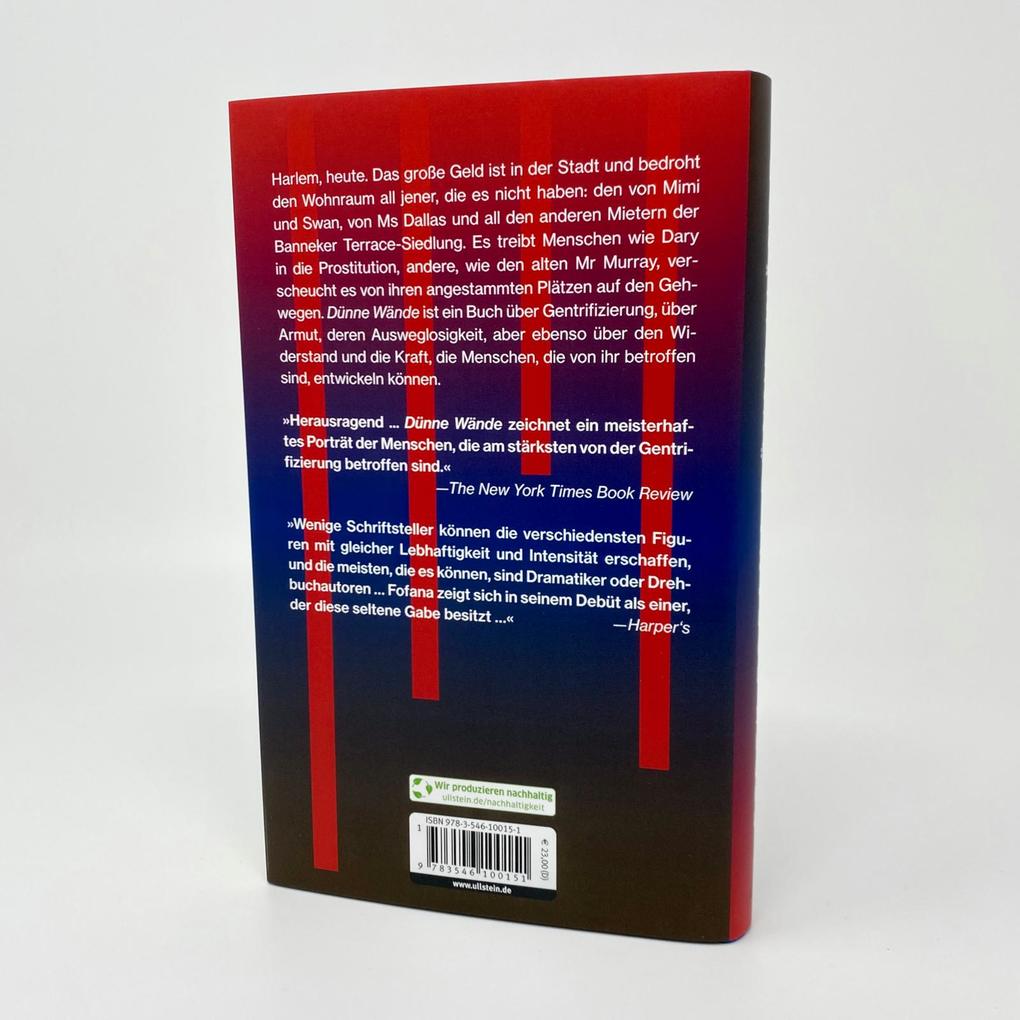

Pressestimmen

Besprechung vom 12.04.2025

Besprechung vom 12.04.2025

Nie ohne den Beigeschmack von Aussichtslosigkeit

In der Tradition Whitmans: Sidik Fofana schreibt in seinem Debüt "Dünne Wände" den Katalog eines Sozialbaus in Harlem

Das Erzählen in Katalogen, Reihen, Parallelgeschichten hat in der US-amerikanischen Literatur eine lange und reiche Geschichte. Am Anfang steht Walt Whitman, der Sänger der Demokratie, der in seinen Gedichten die urbane Moderne Manhattans in ihrer ganzen Vielfalt und Heterogenität erfassen wollte. Über lange Passagen hinweg schildert sein lyrisches Ich Mitte des 19. Jahrhunderts alles, was um ihn herum an sein Ohr dringt: "Junge Leute, plaudernd mit Denen, die sie lieben, das laute Lachen von Arbeitern bei ihrer Mahlzeit, / Den zornigen Baßton zerstörter Freundschaft, die schwachen Laute der Kranken, / Den Richter, mit den Händen fest am Pulte, während seine blutleeren Lippen ein Todesurteil sprechen, / Das Hoiho! der Packer, welche die Schiffe an den Werften ausladen, den Kehrreim der Matrosen, die den Anker lichten" (so in der Übersetzung von Wilhelm Schölermann, 1904) - und immer so fort. Es ist ein bewusst schlichtes, ungekünsteltes und gerade deswegen umso wirkungsvolleres Verfahren.

"Dünne Wände", das Debüt des New Yorker Schriftstellers Sidik Fofana, der zugleich als Lehrer in Brooklyn tätig ist, steht fest in dieser Tradition. In acht mittellangen Erzählungen stellt er uns nacheinander die Bewohner eines Sozialbaus in Harlem vor. Stellt man die locker miteinander verknüpften Schicksale, von denen hier erzählt wird, in kürzesten Zusammenfassungen und bloß ausschnitthaft nebeneinander - es erinnert nicht ohne Zufall ein wenig an Whitman: Mimi arbeitet in einem Soulfood-Laden, serviert Essen, hört Gespräche, zählt Trinkgeld.

In ihrer freien Zeit flicht sie für 25 Dollar Cornrows, um über die Runden zu kommen. Ihr Sohn Fortune ist von einer Bleivergiftung gezeichnet. Als Baby hat er verpestete Wände abgeleckt. Sein Vater, Swan, lebt bei seiner Mutter in einem anderen Apartment, ohne Arbeit, ohne Richtung, ohne festen Halt, "ein erwachsenes Kind". Sheema, eine alte Freundin aus der Schulzeit, kehrt aus der Haft zurück und versucht, sich mit dem Verkauf rabattierter Windeln über Wasser zu halten.

Was das Dasein aller Hausbewohner bestimmt und dem Buch einen elastischen Zusammenhalt gibt, ist das Problem der Gentrifizierung. Sie erscheint aber nicht als abstrakter soziologischer Begriff und auch nicht allzu offensichtlich in Gestalt weißer Immobilienmakler, die man mit Coffee-to-go-Becher, Sonnenbrille und Tablet im Hof herumstehen sieht, sondern als lebenspraktische Erfahrung: in Gestalt von Räumungsklagen, steigenden Mieten, verschwundenen Nachbarn, Möbeln im Flur.

Sie wirkt wie ein unsichtbarer Druck, ökonomisch, psychologisch und moralisch. Sie trennt Freunde, untergräbt Solidarität, befeuert den Neid. Zugleich erzeugt sie politische Selbstorganisation, teils auch Protestversuche. Der Beigeschmack von Aussichtslosigkeit geht dabei freilich nie verloren.

Die Sprache, die Sidik Fofana in den einzelnen Kapiteln wählt, ist aufs Engste an den Figuren ausgerichtet, ihrer Selbst- und Weltwahrnehmung. Die Sätze sind durchzogen von Slang, Wortspielen, Codes. Der Satzrhythmus folgt der gesprochenen Sprache, nicht der linguistischen Norm.

Der Ton ist in meistens rau, lakonisch und parataktisch. Selbst die Aussprachefehler Fortunes werde nicht ausgeblendet: "'Wie gehtf dir, Mami?' Alles gut, Schatz. 'fieft aber nicht fo auf.'" Die Geschichten erzeugen einen vielstimmigen Chor, der gerade nicht auf Harmonie zielt, sondern auf Differenz. Jede einzelne Figur, deren Stimme durch die papierenen Wände des Hauses dringt, spricht aus ihrer Position, mit eigenen Tönen, Brüchen und Tempi.

Dass sich mit Jens Friebe ein Musiker der Übersetzung angenommen hat, die ohnehin und hier sicher noch in gesteigertem Maße nur als Annäherung zu denken ist, kommt dem Buch unbedingt entgegen.

Das Erstaunliche ist nun aber: Hat man die letzten Seiten des Romans zugeschlagen, heben sich die Differenzen rasch wieder auf. Im Grunde ist es doch nur eine Geschichte, die "Dünne Wände" erzählt, eine Geschichte von sozialer Not, fehlenden Privilegien, Rassismus und Kapitalismus.

Und vielleicht liegt darin die wahre Tragik, von der dieses Buch handelt: dass alles Bemühen, etwas aus sich zu machen, ein Einzelner zu werden, an den man sich erinnern könnte, am Ende vergebens ist. Die miserablen Lebensbedingungen, das ständige Zurückgeworfensein auf die Aufrechterhaltung der schlichtesten Existenzbedingungen, verunmöglichen es von Grunde auf. Sidik Fofanas Buch wäre damit weit mehr als ein gesellschaftskritischer Roman. Nämlich ein soziales Experiment, das seine Leser nicht nur beobachten lässt, sondern ihre Wahrnehmung selbst auf die Probe stellt. KAI SINA

Sidik Fofana: "Dünne Wände".

Aus dem Englischen von Jens Friebe. Claassen Verlag, Berlin 2024. 256 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 10.03.2025

Schicksale aus dem Alltag

LovelyBooks-Bewertung am 19.10.2024

Schwierig zu lesen, gutes Thema