Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

Ihr Ostergeschenk: 15% Rabatt auf viele Sortimente11 mit dem Code OSTERN15

Jetzt einlösen

mehr erfahren

Sofort lieferbar (Download)

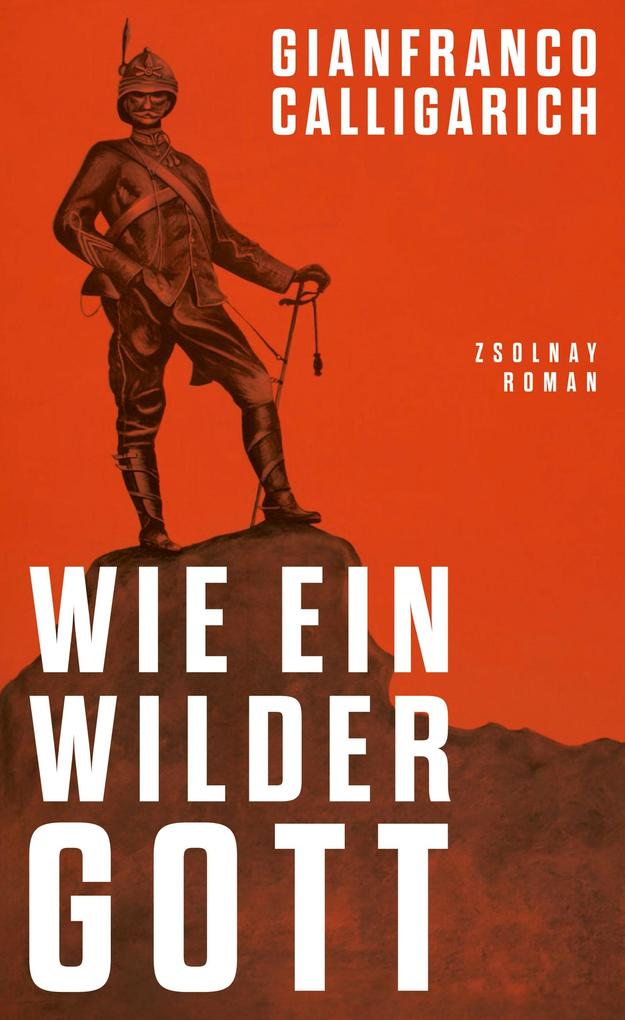

Nach "Der letzte Sommer in der Stadt" der neue Roman von Gianfranco Calligarich - über Afrika, Eroberer und unermessliche Gier

"Ein gut siebzigjähriger Nichtstuer", der pensionierte Präsident der Geographischen Gesellschaft, schaut 1933 vom Fenster seiner Villa in Rom auf eine Gartenmauer. An ihr ziehen wie auf einer Leinwand die Bilder sowohl seines eigenen Lebens als auch die des berühmten italienischen Afrikaforschers Vittorio Bottego (1860 bis 1897) vorbei.

Bottego hat auf mehreren gewagten Expeditionen das weitgehend unbekannte Abessinien und die Flüsse Juba und Omo entdeckt, auf denen Gold, Marmor und Elfenbein transportiert wurden. Sein Leitspruch war der aller Eroberer: "Zerstören oder zerstört werden."

Im melancholischen Ton des Beobachters und mit beißender Ironie erzählt der selbst in Asmara geborene Calligarich von der erschreckend aktuellen Gier nach Reichtum und der Gefährlichkeit von Macht.

"Ein gut siebzigjähriger Nichtstuer", der pensionierte Präsident der Geographischen Gesellschaft, schaut 1933 vom Fenster seiner Villa in Rom auf eine Gartenmauer. An ihr ziehen wie auf einer Leinwand die Bilder sowohl seines eigenen Lebens als auch die des berühmten italienischen Afrikaforschers Vittorio Bottego (1860 bis 1897) vorbei.

Bottego hat auf mehreren gewagten Expeditionen das weitgehend unbekannte Abessinien und die Flüsse Juba und Omo entdeckt, auf denen Gold, Marmor und Elfenbein transportiert wurden. Sein Leitspruch war der aller Eroberer: "Zerstören oder zerstört werden."

Im melancholischen Ton des Beobachters und mit beißender Ironie erzählt der selbst in Asmara geborene Calligarich von der erschreckend aktuellen Gier nach Reichtum und der Gefährlichkeit von Macht.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

208

Dateigröße

3,91 MB

Autor/Autorin

Gianfranco Calligarich

Übersetzung

Karin Krieger

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

italienisch

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783552075382

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 20.03.2025

Zerstören oder zerstört werden

Die Erforschung des dunklen Kontinents durch die Europäer im 19.Jahrhundert ein spannendes und vielschichtiges Thema! Die Forschungsreisen von Livingstone und Stanley bieten faszinierenden Lesestoff; der italienische Afrikaforscher Vittorio Bottego (1860 1897) dürfte dagegen wenig bekannt sein, und mit diesem Roman schließt der Autor eine Lücke.

Calligarich baut die Reisen Bottegos in eine Rahmenhandlung an: der Präsident der Geographischen Gesellschaft in Rom blickt am Ende seines Lebens zurück und sieht auf der gegenüberliegenden Garagenmauer wie auf einer Projektionsleinwand das Leben Bottegos und seine eigene Verwicklung darin vorüberziehen.

Bottego erscheint als abenteuerlustiger, mutiger junger Mann, dem es im Italien seiner Heimat zu eng wird. Er strebt nach Ruhm und Ehre, aber auch danach, ein besonders intensives und einzigartiges Leben zu führen. Die kolonialistischen Bestrebungen Europas kommen ihm hier entgegen. Bottego hat zwar vorrangig keine politischen, sondern wissenschaftliche Ambitionen, aber er kann sich schon allein aus finanziellen Gründen dem Zeitgeist der imperialistischen Expansion nicht entziehen. Daher führen seine Expeditionen in die italienischen Kolonien Eritrea, Äthiopien und Somalia, und er verpflichtet sich zur massenhaften Abschlachtung von Elefanten, um mit dem Elfenbein seine Expeditionskosten zu decken. In Afrika gebärdet er sich wie ein wilder Gott, der lokale Herrschaftsstrukturen missachtet und mit großer Grausamkeit seine Karawanen vorantreibt. Zerstören oder zerstört werden! ist sein Motto. Da ist Bottego das Kind seiner Zeit; schließlich bezeichnet der italienische König Umberto seinen Amtsbruder, den Kaiser von Äthiopien, als afrikanischen Affen. Aus Unkenntnis gerät Bottego in das Fadenkreuz der politischen Entwicklung und der komplizierten imperialistischen Gemengelage, was ihn schließlich das Leben kostet. Dennoch kann er Erfolge verbuchen mit der Entdeckung der mächtigen Ströme Juba und Omo, die ihn mit ihrer Wildheit wie wilde, archaische Götter anmuten. Eine geglückte Doppelbödigkeit des Titels Wie ein wilder Gott!

Aber: Die Abenteuer selber reihen sich nur aneinander und ähneln sich. Dörfer werden überfallen und niedergebrannt, dann wieder wird verhandelt und getauscht. Deserteure werden erschossen, Askaris verletzt, die Ruhr und andere Krankheiten dezimieren die Karawane. Ein Abenteuer nach dem anderen wird aufgezählt, statt dass sie gestalterisch durchdrungen werden.

Diese fehlende Durchdringung stört vor allem bei dem zentralen Problem des Kolonialismus. Bottegos Entdeckungen interessieren den italienischen Staat nicht; er ist interessiert an Eroberungen, an einer Ausweitung seines Kolonialbesitzes und an Prestigegewinn im europäischen Konzert. Es gibt aber, so der Autor, durchaus Gegner dieser Politik, aber sie kommen nicht zu Wort. Um was geht es nun dem Autor? Möchte er mit seiner Figur das Scheitern der kolonialen Politik zeigen? Statt einer reinen Aufzählung der Ereignisse hätte ich mir eine gestalterische Durchdringung des Stoffes gewünscht, die die leider eher flache Aufzählung zu einem Roman gestaltet hätte.

Trotzdem habe ich das Buch gerne und mit großem Interesse gelesen, und es ist Calligarich anzurechnen, dass er diese historische Figur des Bottego dem Vergessen entrissen hat.