Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

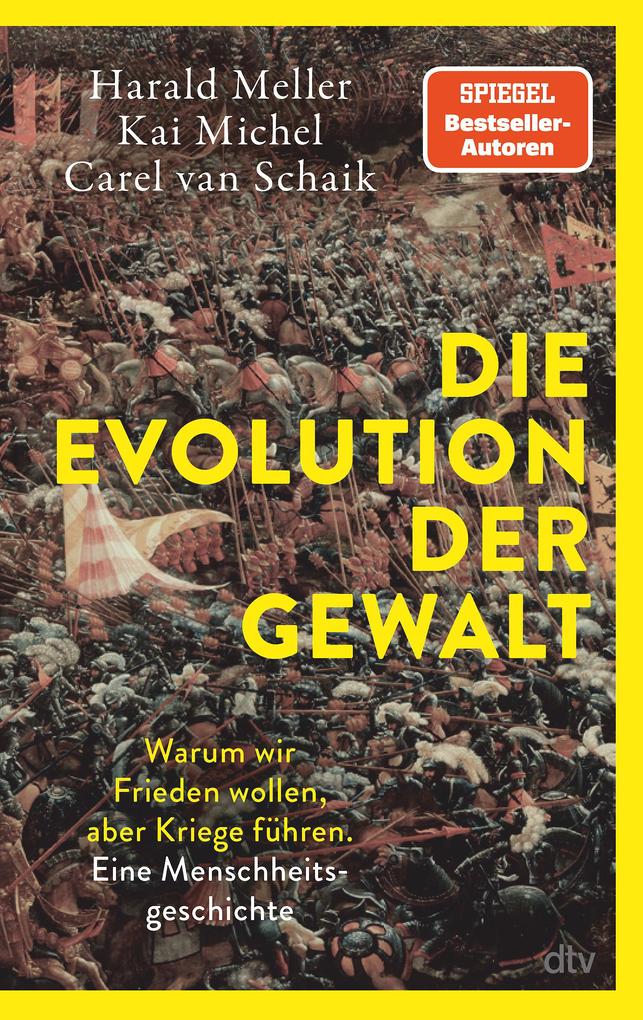

Was bringt Menschen dazu, andere Menschen zu töten? Die Autoren verbinden die Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaften, um in dieser Menschheitsgeschichte der Gewalt aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen es zu Krieg, Mord und Totschlag kommt. Und wie wir diese in Zukunft verhindern können.

Warum Krieg kein Schicksal ist

Das Unvorstellbare ist eingetreten: Der Krieg ist zurück - und bedroht uns alle. War der lange Frieden in Europa nur ein kurzes Intermezzo? Ereilt uns nun das Schicksal, weil wir nicht gegen unsere kriegerische Natur ankönnen? Höchste Zeit, den evolutionären Wurzeln der Gewalt nachzuspüren. Die drei Bestsellerautoren brechen zu einer Menschheitsgeschichte der anderen Art auf. Sie präsentieren die aktuellen Forschungen über Schimpansen und Bonobos, spüren der Archäologie von Mord und Totschlag nach und zeigen, wie der Krieg Despoten und Staaten, aber auch Götter groß machte. Ihre Botschaft: Wir sind nicht zum Krieg verdammt, fallen ihm jedoch, wenn wir nicht aufpassen, nur allzu leicht zum Opfer.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

368

Autor/Autorin

Kai Michel, Harald Meller, Carel van Schaik

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

552 g

Größe (L/B/H)

227/149/35 mm

ISBN

9783423284387

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Die Evolution der Gewalt ist ein spannendes, gut zu lesendes Buch, in dem man viel über die aktuellen Erkenntnisse von Ethnografie und Archäologie erfährt. ultimo

Im Buch zeigt der renommierte Archäologe Prof. Harald Meller, dass die Gewalt der Gegenwart eben nicht normal und auch nicht unser Schicksal ist. Gemeinsam mit dem Evolutionsbiologen Carel van Schaik und dem Historiker Kai Michel hat er mit dem Werk eine Menschheitsgeschichte der anderen Art geschrieben. NDR DAS!

Ein unbedingt lesenswertes, verständlich geschriebenes Buch (wie alle Bücher dieser Autoren). Kultur - Magazin der Theatergemeinde Bonn

Packend geschriebenen Big-History-Buch im Stil von Yuval Noah Harari. Marc Reichwein, Die Welt

Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine und damit verbundenen Völkerrechtsverletzungen kommt der Studie ein überaus hoher Aktualitätswert zu. Der Freitag

Ein Archäologe, ein Historiker und ein Evolutionsbiologe stellen fest, dass der Krieg viel jünger ist als der Mensch. Überraschende Belege finden sie in der Analyse vorzeitlicher Knochenfunde oder im Aggressionsverhalten anderer Primaten. Dabei schauen sie in ihrem anregenden Gemeinschaftswerk nicht bloß zurück. Sie haben auch eine nicht naive, sondern fundierte Hoffnung: Was weder Natur noch Schicksal ist, das müsste aus der Welt zu schaffen sein. Jury, Preis der Leipziger Buchmesse

Die gewinnbringende und spannende Lektüre liefert zumindest eine tröstliche Antwort. Nein, die Natur hat den Menschen genetisch nicht zum Krieg verdammt. Das Parlament

Ein aufschlussreiches und spannend zu lesendes Buch. Reutlinger General-Anzeiger

Faszinierend ist es, der Beweisführung der Wissenschaftler zu folgen. ( ) Insgesamt ist ihnen ein aufschlussreiches und spannend zu lesendes Buch gelungen. dpa

Archäologie (Meller) und Anthropologie (Schaik) beleuchten ein Kontinuum der Menschheitsgeschichte, Kai Michel bürgt für wie immer vorzügliche Lesbarkeit. welt. de

Ein faszinierendes und zugleich tragisches Bild der menschlichen Existenz. Nell Rubröder, Handelsblatt

Der Mensch ist keineswegs zum Krieg verdammt, schreiben sie, und füttern ihre These mit Belegen aus ihren jeweiligen Disziplinen. Wie gewohnt alle drei haben schon in verschiedenen Konstellationen Sachbücherzusammen verfasst liest sich das spannend und allgemein verständlich. Südwest-Presse

Anders als man vermuten könnte, hat das Buch eine durchaus positive Botschaft. Wenn nämlich Kriege nichts Naturgegebenes sind, sondern ein Ergebnis einer späteren, kulturellen Entwicklung, dann könnte es uns auch eines Tages gelingen, sie abzuschaffen ( ). Ein bisschen Balsam in diesen kriegerischen Zeiten! MDR Kultur

In hochinteressanten Betrachtungen untersuchen die Autoren allerdings auch das evolutionäre "Fundament der Gewalt" im Tierreich sowie in der Historie der Jäger und Sammler, die viel friedlicher waren als unsere äffischen Verwandten. Oliver Uschmann, Galore

Sie kommen zu dem Schluss, dass Menschen grundsätzlich Frieden wollen und dass es immer nur wenige sind, die andere zum Krieg zwingen oder verführen, dass Kooperation zwischen Menschen und Staaten immer mehr Vorteile bringt als das Einsetzen von Gewalt. Ö1

Archäologe Harald Meller, Literaturwissenschafter Kai Michel und Verhaltensforscher Carel van Schaik weisen in ihrem Buch «Die Evolution der Gewalt» überzeugend nach, dass Krieg nicht unser zwingendes Schicksal ist. Krieg entsteht nur unter gewissen Voraussetzungen, und man kann deshalb etwas dagegen tun. Freiburger Nachrichten

Lässt sich der Krieg auch wieder verlernen? Einfache Antworten geben die Autoren nicht, dennoch ziehen sie mit Blick in die menschliche Frühgeschichte Schlüsse für eine friedlichere Zukunft. Susanne Billig, Deutschlandfunk

Wenn sich ein Evolutionsbiologe, ein Archäologe und ein Historiker zusammentun, wird ein Buch herauskommen, das von der Vergangenheit erzählt. Aber dieses Geschichtswerk hat die Gegenwart im Blick und die Zukunft zum Thema, denn seine Autoren weisen mit ihren jeweiligen Kompetenzen nach, dass Krieg keineKonstante der menschlichen Existenz ist, sondern erst sehr spät von unserer Spezies entwickelt wurde. Und somit ist er auch nicht unser Schicksal. « Harald Meller, Bayerischer Rundfunk

Im Buch zeigt der renommierte Archäologe Prof. Harald Meller, dass die Gewalt der Gegenwart eben nicht normal und auch nicht unser Schicksal ist. Gemeinsam mit dem Evolutionsbiologen Carel van Schaik und dem Historiker Kai Michel hat er mit dem Werk eine Menschheitsgeschichte der anderen Art geschrieben. NDR DAS!

Ein unbedingt lesenswertes, verständlich geschriebenes Buch (wie alle Bücher dieser Autoren). Kultur - Magazin der Theatergemeinde Bonn

Packend geschriebenen Big-History-Buch im Stil von Yuval Noah Harari. Marc Reichwein, Die Welt

Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine und damit verbundenen Völkerrechtsverletzungen kommt der Studie ein überaus hoher Aktualitätswert zu. Der Freitag

Ein Archäologe, ein Historiker und ein Evolutionsbiologe stellen fest, dass der Krieg viel jünger ist als der Mensch. Überraschende Belege finden sie in der Analyse vorzeitlicher Knochenfunde oder im Aggressionsverhalten anderer Primaten. Dabei schauen sie in ihrem anregenden Gemeinschaftswerk nicht bloß zurück. Sie haben auch eine nicht naive, sondern fundierte Hoffnung: Was weder Natur noch Schicksal ist, das müsste aus der Welt zu schaffen sein. Jury, Preis der Leipziger Buchmesse

Die gewinnbringende und spannende Lektüre liefert zumindest eine tröstliche Antwort. Nein, die Natur hat den Menschen genetisch nicht zum Krieg verdammt. Das Parlament

Ein aufschlussreiches und spannend zu lesendes Buch. Reutlinger General-Anzeiger

Faszinierend ist es, der Beweisführung der Wissenschaftler zu folgen. ( ) Insgesamt ist ihnen ein aufschlussreiches und spannend zu lesendes Buch gelungen. dpa

Archäologie (Meller) und Anthropologie (Schaik) beleuchten ein Kontinuum der Menschheitsgeschichte, Kai Michel bürgt für wie immer vorzügliche Lesbarkeit. welt. de

Ein faszinierendes und zugleich tragisches Bild der menschlichen Existenz. Nell Rubröder, Handelsblatt

Der Mensch ist keineswegs zum Krieg verdammt, schreiben sie, und füttern ihre These mit Belegen aus ihren jeweiligen Disziplinen. Wie gewohnt alle drei haben schon in verschiedenen Konstellationen Sachbücherzusammen verfasst liest sich das spannend und allgemein verständlich. Südwest-Presse

Anders als man vermuten könnte, hat das Buch eine durchaus positive Botschaft. Wenn nämlich Kriege nichts Naturgegebenes sind, sondern ein Ergebnis einer späteren, kulturellen Entwicklung, dann könnte es uns auch eines Tages gelingen, sie abzuschaffen ( ). Ein bisschen Balsam in diesen kriegerischen Zeiten! MDR Kultur

In hochinteressanten Betrachtungen untersuchen die Autoren allerdings auch das evolutionäre "Fundament der Gewalt" im Tierreich sowie in der Historie der Jäger und Sammler, die viel friedlicher waren als unsere äffischen Verwandten. Oliver Uschmann, Galore

Sie kommen zu dem Schluss, dass Menschen grundsätzlich Frieden wollen und dass es immer nur wenige sind, die andere zum Krieg zwingen oder verführen, dass Kooperation zwischen Menschen und Staaten immer mehr Vorteile bringt als das Einsetzen von Gewalt. Ö1

Archäologe Harald Meller, Literaturwissenschafter Kai Michel und Verhaltensforscher Carel van Schaik weisen in ihrem Buch «Die Evolution der Gewalt» überzeugend nach, dass Krieg nicht unser zwingendes Schicksal ist. Krieg entsteht nur unter gewissen Voraussetzungen, und man kann deshalb etwas dagegen tun. Freiburger Nachrichten

Lässt sich der Krieg auch wieder verlernen? Einfache Antworten geben die Autoren nicht, dennoch ziehen sie mit Blick in die menschliche Frühgeschichte Schlüsse für eine friedlichere Zukunft. Susanne Billig, Deutschlandfunk

Wenn sich ein Evolutionsbiologe, ein Archäologe und ein Historiker zusammentun, wird ein Buch herauskommen, das von der Vergangenheit erzählt. Aber dieses Geschichtswerk hat die Gegenwart im Blick und die Zukunft zum Thema, denn seine Autoren weisen mit ihren jeweiligen Kompetenzen nach, dass Krieg keineKonstante der menschlichen Existenz ist, sondern erst sehr spät von unserer Spezies entwickelt wurde. Und somit ist er auch nicht unser Schicksal. « Harald Meller, Bayerischer Rundfunk

Besprechung vom 15.03.2025

Besprechung vom 15.03.2025

Evolutionär betrachtet

Dass die Sesshaftwerdung unserer als Kleingruppen von Jägern und Sammlern ihr Auskommen findenden fernen Vorfahren, die mit diesem Schritt auf den Entwicklungspfad von größer werdenden, hierarchisch ausdifferenzierten Gesellschaften/Staaten gebracht wurden, eigentlich eine fatale Weichenstellung gewesen sei, ist kein neuer Gedanke. Aber auffällig ist, dass diese Einschätzung in den letzten Jahren von Anthropologen und Archäologen wieder häufiger traktiert wird, wohl auch befördert vom Erfolg eines Autors wie David Graeber, der die Form einer anthropologisch unterlegten Gesellschaftskritik wieder an ein großes Publikum brachte. Auch die drei Autoren - ein Archäologe, ein Zoologe/Anthropologe und ein Wissenschaftspublizist - eines vor Kurzem erschienenen Buchs über "Die Evolution der Gewalt" (Harald Meller, Carel van Schaik, Kai Michel: "Die Evolution der Gewalt". Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte) sehen die Menschheit durch diesen Übergang auf einen "Irrweg" gebracht, der nicht zuletzt von Gewalt und Unterdrückung gekennzeichnet ist, aber doch bloß ein "Intermezzo" gewesen sein könnte, wenn wieder eine Orientierung "am evolutionär entwickelten Ethos der Jäger und Sammler" gelänge.

Denn auf dieses Ethos, so die Autoren, liefen die "zwölf evolutionär gewonnenen und archäologisch abgestützten Lektionen gegen den Krieg" meist hinaus, die sie ans Ende ihres Buches gestellt haben. Ein Versuch also in evolutionärer Aufklärung über den Krieg.

Unter ihnen finden sich nicht zuletzt Variationen des Hinweises, dass Krieg nicht naturgegeben ist und auf Dauer gestellt war, sondern "nur eine kulturelle Eigenschaft" ist, was als gleichbedeutend aufgefasst wird mit: prinzipiell abstellbar. Eine großartige Einsicht ist dieser kulturelle Charakter freilich nicht, denn als soziale Angelegenheit, zudem eine hochstufige, ist Krieg selbstredend eine Sache der zweiten, kulturell geprägten Natur (aus welcher die erste sich kaum umstandslos herauslösen lässt). Gleiches gilt für die Feststellung, dass Gewalt nicht die einzige menschliche Konfliktlösungsstrategie ist. Auf den menschlichen Widerwillen, andere zu töten, den man hier ebenfalls angeführt findet, kann man wiederum nicht bauen. Denn zum einen lässt sich dieser Widerwille leicht aufheben, und zum anderen ist Krieg ohnehin nicht die Addition von individuellen Tötungsversuchen (vom Dazwischentreten der Fernwaffentechnik zu schweigen). Dass es eine evolutionäre Betrachtung brauche, um einzusehen, dass Krieg weder "gottgewollt noch naturgegeben (ist) - und auch nicht im Sinne angeblicher Ideale wie Nation, Rasse, Volk oder Klasse", wird man nicht unbedingt unterschreiben wollen. Und dass Würde und Leben eines Menschen kontrafaktisch unantastbar sind, gehört in ein anderes Register.

Es ist die eingangs angeführte Einschätzung der Folgen der neolithischen Revolution, die hinter dem Anspruch der Autoren steht, dem Krieg endlich jegliche Legitimation entzogen zu haben. Denn kriegerische Gewalt sei ein Erbe der gesellschaftlichen Organisation und Lebensweise, die mit den frühen Staaten entstanden sind (wo dann wenige das Sagen haben und die vielen in den Krieg schicken können). Woraus sich nicht nur die Rückbesinnung auf das Ethos der Jäger und Sammler ergibt, sondern auch der Verdacht, dass Staaten nicht die richtigen Akteure sein könnten, auf die für eine Ächtung des Kriegs wirklich zu bauen ist.

Am Staat vorbei oder gegen den Staat, wie es mehr oder minder anarchistisch eingefärbte Behandlungen des Themas vorführen, soll der Weg hier zwar offenbar nicht führen. Aber inner- wie zwischenstaatlich soll es um eine Art demokratische Wiedergewinnung nach dem Vorbild der Egalität in den Kleingruppen von einst gehen und vor allem auch um den Abbau materieller Ungleichheiten.

Die Zukunft lockt also in dieser menschheitsgeschichtlichen Perspektive mit einer Rückgewinnung der auf Gleichheit ausgelegten Natur des Menschen - des "Homo sapiens vor 12.000 Jahren", der dann auf einen fatalen Weg kam. Ein ziemlich großes Projekt, das mit konkreten "Therapien" anzugehen, so heißt es in der Vorbemerkung zu diesen evolutionär gewonnenen Lektionen, "Aufgabe der Politik" sei. Diese nicht näher bestimmte Politik bekommt dafür auch den Zuspruch, den endlich auf empirischer Basis geben zu können die Autoren sich gutschreiben: Alles spreche doch dafür, "dass uns zumindest die menschliche Natur dabei nicht im Wege steht". Ja sogar: "Im Gegenteil, sie ist auf unserer Seite und sehnt sich nach Frieden."

Bloß hat das die letzten 12.000 Jahre halt nichts genutzt. Aber was sagt das schon angesichts des Zeitraums der Menschheitsgeschichte, wie Anthropologen und Archäologen ihn überblicken. Er schrumpft zur kleinen "Anomalie", die zu beheben "wir" (in demokratisch organisierten Massengesellschaften) überdies doch schon im Begriffe sind.

Da gehen im Blick so weit zurück auf schon wieder erstaunliche Weise die Turbulenzen der Gegenwart unter. Allerdings nicht der Sinn für aparte Botschaften, die sich an Prinzipielles halten. Wir sehen ein, es mit Bestsellerautoren zu tun zu haben. HELMUT MAYER

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 03.04.2025

Warum Krieg kein Schicksal ist

LovelyBooks-Bewertung am 18.01.2025

Ein hervorragend geschriebenes Sachbuch, das verblüffende Erkenntnisse liefert.