Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

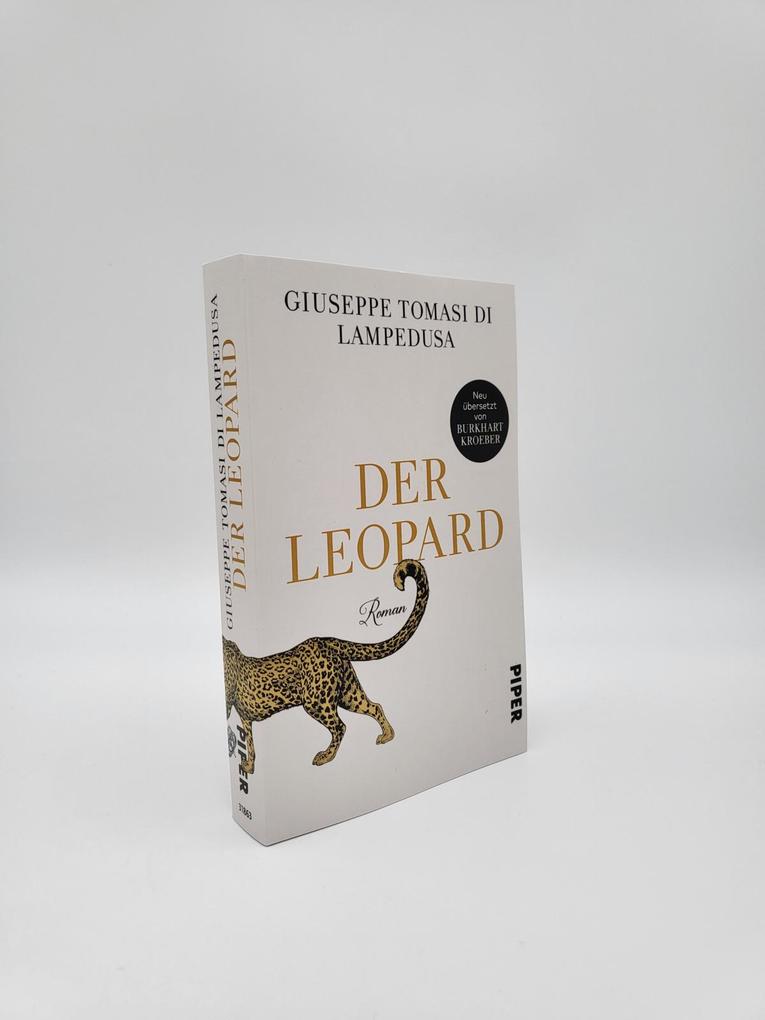

»Der Leopard« gehört schon bald nach seinem Erscheinen 1958 zur Weltliteratur. Inspiriert von der eigenen Familiengeschichte, gelingt Giuseppe Tomasi di Lampedusa der größte Italienroman unserer Zeit und eine schillernde Hommage an das Europa des 19. Jahrhunderts. Mit melancholischer Ironie schildert er den Niedergang des sizilianischen Adelsgeschlechts um Don Fabrizio, Fürst Salina. Die alte Ordnung ist in Gefahr: Tancredi, der Neffe und Ziehsohn des Fürsten, heiratet die verführerische, aber bürgerliche Angelica - das Ende der Feudalherrschaft kündigt sich an.

Genau sechzig Jahre nach seinem ersten Erscheinen in Deutschland hat »Der Leopard« nichts von seiner Aktualität verloren und zieht die Leser noch immer in seinen Bann.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. Oktober 2022

Sprache

deutsch

Auflage

4. Auflage

Seitenanzahl

400

Autor/Autorin

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Übersetzung

Burkhart Kroeber

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

italienisch

Produktart

kartoniert

Gewicht

280 g

Größe (L/B/H)

185/119/28 mm

ISBN

9783492318631

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 27.12.2024

Besprechung vom 27.12.2024

Sinn für Ungleichzeitiges

Das wäre der Roman für Sie, Herr Merz! Was sich aus Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman "Der Leopard" für einen klugen Konservativismus lernen lässt.

Es gibt in Berlin ein vielsagendes Gerücht. Demzufolge schenkte Wolfgang Schäuble dem doch noch zum Parteivorsitzenden gewählten Friedrich Merz im Februar 2022 eine Ausgabe von Lampedusas "Der Leopard". Was er damit verband oder sagen wollte, ist nicht überliefert. Nur von der Reaktion wissen wir dank des Gerüchts: Nach einer Woche gab Merz seinem Freund Schäuble das Buch nämlich wieder zurück und soll entgeistert gesagt haben: "Das ist ja ein Roman, was soll ich damit anfangen?"

Daran könnte man jetzt pessimistische Überlegungen zum Verfall des kulturellen Bewusstseins bei Spitzenpolitikern anschließen, könnte den Verdacht bestätigt sehen, dass es sich bei Merz um eine durchökonomisierte Geldnatur handelt, oder seine Reaktion als Zeichen einer Schnödheit im zwischenmenschlichen Umgang lesen, von der man schon das eine oder andere Mal gehört hat. Doch lassen wir diese Deutungen beiseite und versuchen stattdessen auf die kolportierte Frage von Merz zu antworten: Was soll einer wie er mit dem "Leoparden" anfangen? Mit einem Buch, das vom Wandel der traditionellen sizilianischen Gesellschaftsordnung handelt und sich am Beispiel einer alteingesessenen Adelsfamilie die Frage stellt, was durch politischen Umbruch gewonnen wird und was verloren geht. Es geht um Revolution und Risorgimento, nicht um "Politikwechsel" und Bürgergeld. Es geht aber auch um die Frage, wie Neuerung und Tradition miteinander in einen Ausgleich gebracht werden können, darum, welche entgegengesetzten Kräfte das Bewusstsein einer Gemeinschaft prägen und wie darauf klug reagiert werden kann. Wenn es einen Satz aus dem Buch gibt, den selbst Gegenwartspolitiker kennen könnten, dann jenen, den der junge revolutionäre Held Tancredi an seinen fürstlichen Onkel Don Fabrizio richtet: "Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann muss alles sich ändern."

Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort geworden, das in Italien unter der Bezeichnung "gattopardismo" sogar Eingang in den kolloquialen Umgang gefunden hat. Als Motto verstanden, scheint es verwandt mit jenem Konservativismus bayerischer Prägung, der sich an der Spitze des Fortschritts wähnt. Um zu verstehen, was Tancredis Satz wirklich bedeutet, muss man aber das ganze Buch lesen. Es handelt sich dabei nämlich gerade nicht um einen verkappten Zynismus, der davon ausgeht, dass sowieso keine Veränderung möglich sei, sich am Ende immer alles um Geld und Macht drehe. Denn in Lampedusas "Leoparden" ändert sich wirklich etwas.

Der Roman beginnt im Mai 1860, als der antikatholische Freiheitsheld Garibaldi auf Sizilien eintrifft und den Gedanken einer politischen Einheit Italiens gegen die traditionelle Herrschaftsvorstellung von Adelsfamilien und Papsttum stellt. Eine langbewährte Gesellschaftsordnung beginnt sich aufzulösen. Ihr Repräsentant ist Don Fabrizio, letzter Spross des Adelshauses Salina, der noch auf festlichen Bällen tanzt, aber schon weiß, dass solche für ihn schicksalsentscheidenden Rituale bald nur noch der angeberischen Unterhaltung von Aufsteigern dienen werden. Ein Mann von gestern, einer, der vor einer Zeitenwende steht, der sich gerade noch aufrecht hält, aber bald schon in die Ecke gedrängt werden wird. Ihm gegenüber sein Neffe: Tancredi, der junge Garibaldi-Getreue, der Revolutionär, der sich mit einer neureichen Bürgerlichen verheiratet, um der neuen Zeit ganz zu entsprechen. Dass ihre Bindung "auch erotisch" fehlgeht, wie es an einer Stelle heißt, ist ein vom Autor absichtlich gesetztes Zeichen des Zweifels an der so klaren Verteilung von Falsch und Richtig auf Alt und Neu.

Damit ist eine erste, anziehende Überzeugung des Buches berührt: Es misstraut den allumfassenden Siegesparolen des Fortschritts. Allerdings - und das ist für uns heute entscheidend - polemisiert es nicht banal dagegen, äußert keine ätzende Kritik oder "abweichende" Meinung, sondern erfindet stattdessen eine vitale Traurigkeit über den Umstand, dass sich die Dinge so radikal ändern und auflösen. Es ist nicht der uns vertraut gewordene dumpfe Ton des abschätzigen Verächtlichmachens von Neuheit, den Lampedusa anschlägt, sondern der Klang eines überzeugten Bekenntnisses zu Eingeführtem und Erprobtem. Getragen von der Vorstellung, dass nicht die nach Gründen suchen müssen, die etwas beibehalten wollen, sondern jene, die etwas daran zu ändern beabsichtigen.

Es gibt im Roman für diese Geisteshaltung verschiedene Metaphern und Bilder. Eines lässt sich besonders gut auf unsere Gedankenwelt übertragen. Da geht es um den Versuch, die Unabhängigkeit von Hauskapellen infrage zu stellen und ihre Ausstattung zu standardisieren. Der Autor wertet diesen Versuch als zerstörerischen Eingriff in die Vielfältigkeit der Gegebenheiten und parallelisiert ihn mit der Einebnung gesellschaftlicher Unterschiede im Namen der politischen Einheitsbewegung. Warum muss alles so aufgeräumt sein, fragt er, warum gibt es keinen Sinn für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen? Woher kommt die Sucht nach Eindeutigkeit, warum muss Demokratie immer nur heißen: keine Unterschiede mehr?

Die Hauskapelle steht für die Bedeutung des Eigenen, Eigenartigen, die sich aus Geschichte und Geschichten herleitet und als prägende Kraft auf das Bewusstsein wirkt. Jeder von uns hat auch heute noch eine Familiengeschichte. Und ob sie etwas mit Ostpreußen oder mit Afghanistan zu tun hat, ist entscheidend für die individuelle Bezugnahme zur Welt. Es ist eben ein großer Irrtum des neulinken Liberalismus, zu glauben, dass die Herkunft keine Rolle mehr spielen dürfe, dass die Frage, woher jemand "eigentlich" komme, per se schon eine Geringschätzung seiner Bürgerlichkeit ausdrücke. Herkunft und Eigenheit sind im Gegenteil "des Glückes Unterpfand", sie bestimmen über Charakter und Moral, Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Deshalb sollte auch keine Instanz leichtfertig Hand an ihre Ausdrucksformen legen. Staatliche Versuche, Traditionen abzuschaffen, Feste umzuprägen, Rituale einzudämmen, sind immer riskant und können trotz menschenfreundlichster Absicht Gegenteiliges bewirken.

Lampedusas "Leopard" plädiert stattdessen für eine Großzügigkeit bei der politischen Renovierung des gemeinsamen Hauses. Nicht jede Ecke muss neu gestrichen, nicht jedes Zimmer umgebaut werden. Denn es könnte ja auch beim politischen Gegner Werte geben, die gut für das Zusammenleben sind. Die elegische Schreibweise des Autors über das Verschwinden des aristokratischen Lebenswandels darf man nicht als nostalgische Rückblende missverstehen. Darin steckt viel Vitalismus, sogar Anarchismus. Schon der titelgebende "Gattopardo", der das Familienwappen des adligen Autors zierte und eigentlich kein Leopard, sondern eine etwas kleinere afrikanische Wildkatze ist, ließ sich trotz intensiver Jagd Ende des neunzehnten Jahrhunderts nicht ganz ausrotten. Genauso wenig, wie das Gefühl einer Bindung an höhere Instanzen sich durch die Abschaffung der Autorität von Kirche und Adel einfach mit abschaffen lässt. Dass auch in einer liberalen, dem Fortschritt zugewandten Demokratie Gefühle der Dauer ernst genommen werden sollten, ist eine von Lampedusas Lehren, für die sich ein Politiker, gerade wenn er nach einem neuen Begriff des Konservativen sucht, interessieren sollte.

Lampedusas Roman ist der poetische Versuch, das zusammenzudenken, was die politische Mode streng geteilt wissen will. Den euphorischen Zug seines Konservativismus offenbart dieser Autor schon darin, dass er zwar viel über Prägungen aus der Vergangenheit schreibt, aber gleichzeitig auch Anspielungen auf die Gegenwart der Fünfzigerjahre macht, in denen er den Roman geschrieben hat.

Und damit zurück zur Eingangsfrage des Christdemokraten Merz nach dem Nutzen einer "Leopard"-Lektüre: Sie wird ihm den Sinn für die einende Energie schärfen, die eine Gesellschaft durch Ungleichzeitigkeiten erfährt, wird ihn zum Nachdenken über das Verhältnis von Wandel und Dauer inspirieren und seinen Begriff des Demokratischen beeinflussen. Vielleicht wird sie ihn sogar dazu bringen, die euphorische Kehrseite des Konservativen stärker zu gewichten. Damit er nicht als Mann von gestern wirkt, sondern als einer von früher für morgen. SIMON STRAUSS

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 26.10.2024

Man kann dieses Buch als ¿normalen¿ Historienroman lesen, aber auch als Werk der Weltliteratur!

Der Leopard - Giuseppe Tomasi di Lampedusa.Ich habe etwas gebraucht, um diese Buch richtig einzuordnen: Ein zeitloses Meisterwerk, das 1958 erstmals erschien und bis heute fasziniert! Auf den ersten Blick ein Historienroman (so habe ich das Buch zuerst gelesen) über die politische Zeitenwende im 19. Jahrhundert, zeigt Der Leopard die Welt des alternden Fürsten Don Fabrizio, der den Untergang seiner aristokratischen Gesellschaft miterlebt. Doch wer tiefer eintaucht und manche Passagen mehrfach liest, entdeckt ein Werk von literarischer Weltklasse.Die Neuübersetzung aus dem Piper Verlag umfasst ca. 350 Seiten und wird durch ein rund 50 Seiten langes, erklärendes Nachwort ergänzt, das den historischen und kulturellen Kontext wunderbar beleuchtet.Lampedusa verbindet die Schönheit Siziliens mit philosophischen Reflexionen über Vergänglichkeit und Macht - ein Roman, der in einfachen wie in poetischen Worten eine ganze Epoche lebendig macht.Perfekt für alle, die Literatur lieben, die mehr offenbart, je länger man sich auf sie einlässt.

am 16.03.2024

Traurig und schön

Ein Klassiker des 20. Jahrhunderts! Es war eine Freude, diesen Roman zu lesen.

Das langsame Vergehen und Sterben wird schon zu Beginn mit der Schlussformel des Ave Maria eingewebt, zunächst nur als Rosenkranzgebet im fürstlichen Haus, dann in der so sinnlichen Beschreibung des Gartens. Der wirkt für den Fürsten beim Spaziergang am Abend wie ein Friedhof, sendet aber betörende Düfte aus, "ölig, fleischlich und leicht faulig": Nelken, Rosen, Magnolien, Minze, Akazie, Myrte und "ein erotischer Hauch von ersten Orangenblüten". Der Fürst erinnert sich an den Verwesungsgeruch, den ein toter Soldat verströmt hat, der sich einen Monat zuvor sterbend in den Garten gerettet hat. Mit der Erwähnung des Soldaten ist die Geschichte Italiens im 19. Jahrhundert in den Roman eingezogen, das Ende der Bourbonenherrschaft in Sizilien, die Freiheitskämpfe, die Landung Garibaldis, später die Einigung Italiens und der Aufstieg des Bürgertums. Der Untergang des Adelsgeschlechts der Salinas wird mit dem Tod des Fürsten besiegelt. Die Darstellung seines Sterbens, die Abrechnung mit seinem Leben, ist einer der Höhepunkte des Romans, metaphorisch als "das schreckliche Tosen in seinem Innern" beschrieben. Traurig und schön zugleich. Aber damit endet der Roman nicht: Im letzten Kapitel wird dem Sterben des Fürsten die Lächerlichkeit der Überlebenden seines Geschlechts gegenübergestellt. Die so verehrten Reliquien in der Hauskapelle haben sich als falsch erwiesen.

Unbedingt lesen! Wunderbar übersetzt von Burkhart Kroeber.